物理が苦手な人へ。東大の問題を題材に「エネルギー保存則」を完璧に理解しよう(東大物理を解く![第1問(1)])

サイエンストレーナーの桑子研です。毎日が実験。

「東大の入試問題」と聞くと、なんだかとても難しそうで、自分には関係ない世界の話…なんて思っていませんか?でも、実はどんなに難しい問題も、基本となるシンプルな法則の組み合わせでできています。今回は、あの東京大学の物理の入試問題を使って、一見複雑に見える問題を「たった3つのステップ」で解き明かす方法をご紹介します。この考え方は、物理の冒険に出るための強力な羅針盤になりますよ!

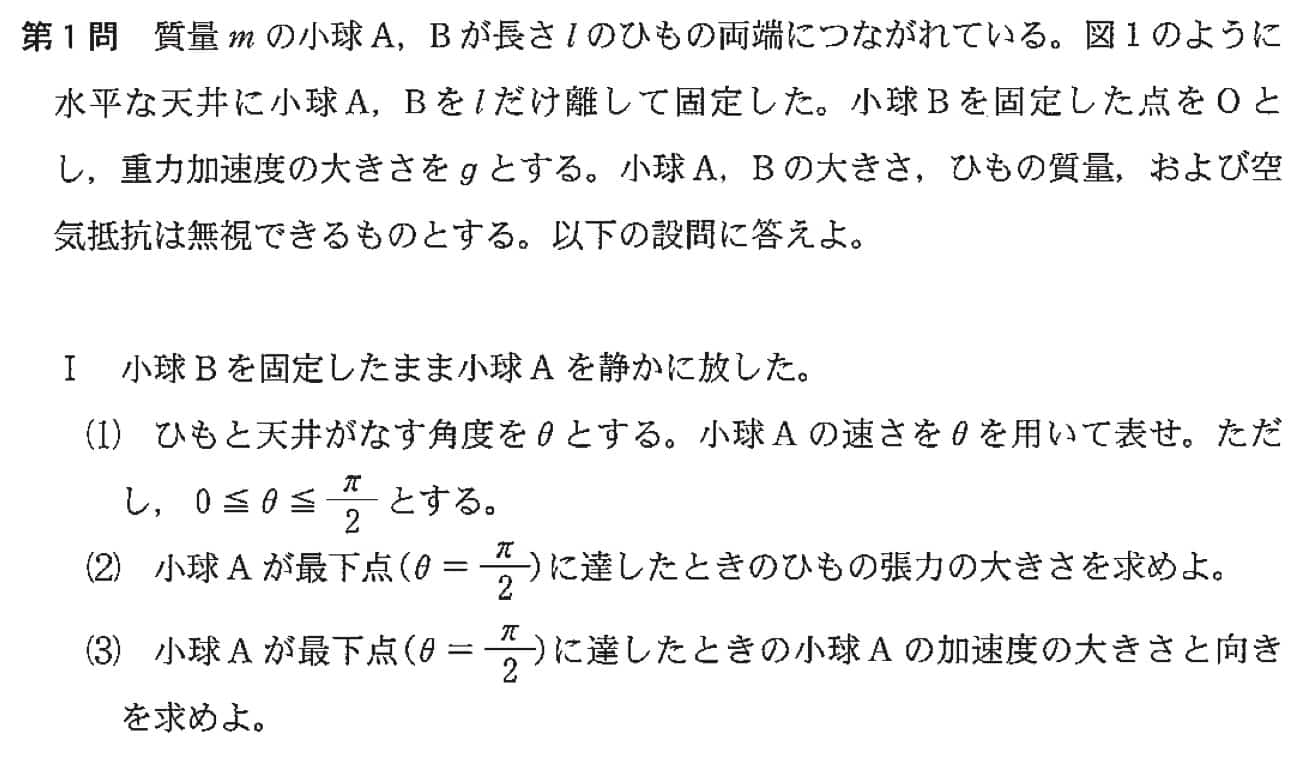

2015年 東京大学 物理 第1問に挑戦!

今回挑戦するのは、2015年の東京大学で実際に出題された問題です。振り子が揺れる、というシンプルな設定ですね。

それでは、この問題を解くための最強ツール、「3ステップ解法」を使って解説していきます!

第1問 Ⅰ(1)の解説

この問題は、振り子Aの動きに注目する問題です。このような運動を考えるとき、物理学で非常に重要な「力学的エネルギー保存の法則」という考え方を使います。これは、「摩擦や空気抵抗などがなければ、位置エネルギーと運動エネルギーの合計は常に一定に保たれる」という法則です。

ブランコで遊ぶときを想像してみてください。一番高いところでは一瞬止まり(運動エネルギー0、位置エネルギー最大)、一番低いところでは最も速く(運動エネルギー最大、位置エネルギー最小)なりますよね。このように、エネルギーは姿を変えるだけで、全体の量は変わらないのです。

この法則を使いこなすための手順が、「3ステップ解法」です。

1 前①後②の絵を書く

2 ①②の力学的エネルギーを書き出す

3 仕事も考えて、エネルギー保存の式を作る

では、ステップごとに見ていきましょう。

ステップ1:前①後②の絵を書く

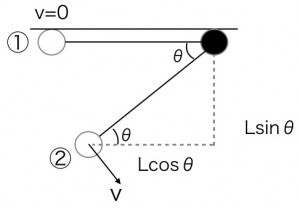

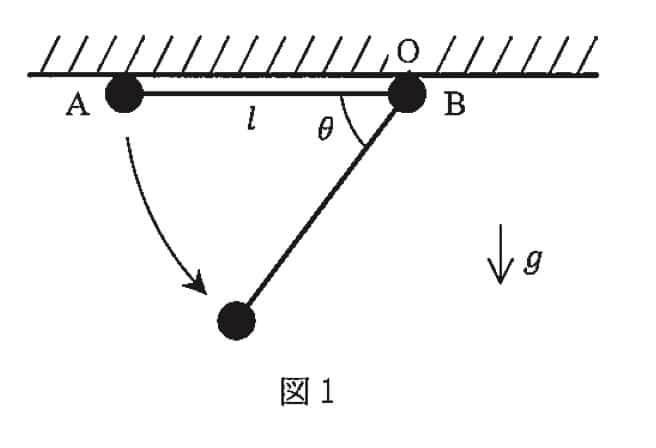

まず、物理現象を「変化の前(Before)」と「変化の後(After)」の2つの場面に分けて、簡単な絵で表します。今回は、振り子が一番高い位置にあるときを「前①」、角度がθになった瞬間を「後②」とします。

絵を描くことで、状況が整理され、考えやすくなります。この図から、②の高さは、①の位置に比べてどれだけ低いかがわかりますか?図の中に直角三角形を見つけると、Lsinθ だけ低いことがわかります。これが位置エネルギーを計算するカギになります。

ステップ2:①②の力学的エネルギーを書き出す

次に、①と②のそれぞれの場面での力学的エネルギーを式で表します。一番低い②の高さを基準(0)としましょう。

①の力学的エネルギー:一番高い位置なので、速さは0です。つまり運動エネルギーは0。位置エネルギーだけで、その値は mg(Lsinθ) となります。

②の力学的エネルギー:基準の高さなので、位置エネルギーは0です。速さを v とすると、運動エネルギーは![]() となります。

となります。

ステップ3:エネルギー保存の式を作る

最後に、①と②のエネルギーが等しいという式を作ります。このとき、外部から力が加わって「仕事」をされていないかチェックします。今回は、糸の張力が働いていますが、張力は常に振り子の進行方向と垂直なので、仕事をしません。つまり、外部からの仕事は0です。

したがって、エネルギー保存の法則がそのまま成り立ちます。

mg(Lsinθ)+0=1/2mv^2

(①の力学的エネルギー)+(仕事)=(②の力学的エネルギー)

この式を v について解くと、答えが導き出せます。

この問題のポイント!

どうでしたか?一見難しそうな東大の問題も、実はブランコと同じ「エネルギー保存の法則」を使う基本的な問題だったのです。ポイントは、図を描いて直角三角形を見つけ、正確に高さを求めること。これは大学入試共通テストなどでも頻出の、非常に重要な考え方です。

難しい問題も、基本に立ち返って一つずつステップを踏めば必ず解ける。それが物理の面白さです!

東大物理2015を解く! 第1問Ⅰ(1)、(2)(3)、Ⅱ(1)(2) (3)(4) (5)(6)

お問い合わせ・ご依頼について

科学の不思議やおもしろさをもっと身近に!自宅でできる楽しい科学実験や、そのコツをわかりやすくまとめています。いろいろ検索してみてください!

・科学のネタ帳の内容が本になりました。詳しくはこちら

・運営者の桑子研についてはこちら

・各種ご依頼(執筆・講演・実験教室・TV監修・出演など)はこちら

・記事の更新情報はXで配信中!

![]() 科学のネタチャンネルでは実験動画を配信中!

科学のネタチャンネルでは実験動画を配信中!