絶対喜ぶ!お手軽小型ペットボトルロケットの作り方と飛ばし方

サイエンストレーナーの桑子研です。毎日が実験。

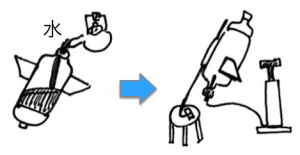

ペットボトルロケットは、夏休みの自由研究などにぴったりの実験で、一度は体験しておきたいおすすめの実験です。水の量を変えることで飛距離が変わったり、飛ばした後にロケットの中に雲ができる現象など、不思議な発見がたくさんあります。また「水ロケット」とも呼ばれ、水を後方に噴出させて飛ばすエコで安全なロケットです。よくキットでも売られていますね。今回紹介するのは、キットではなくて自分で作れるペットボトルロケットです!

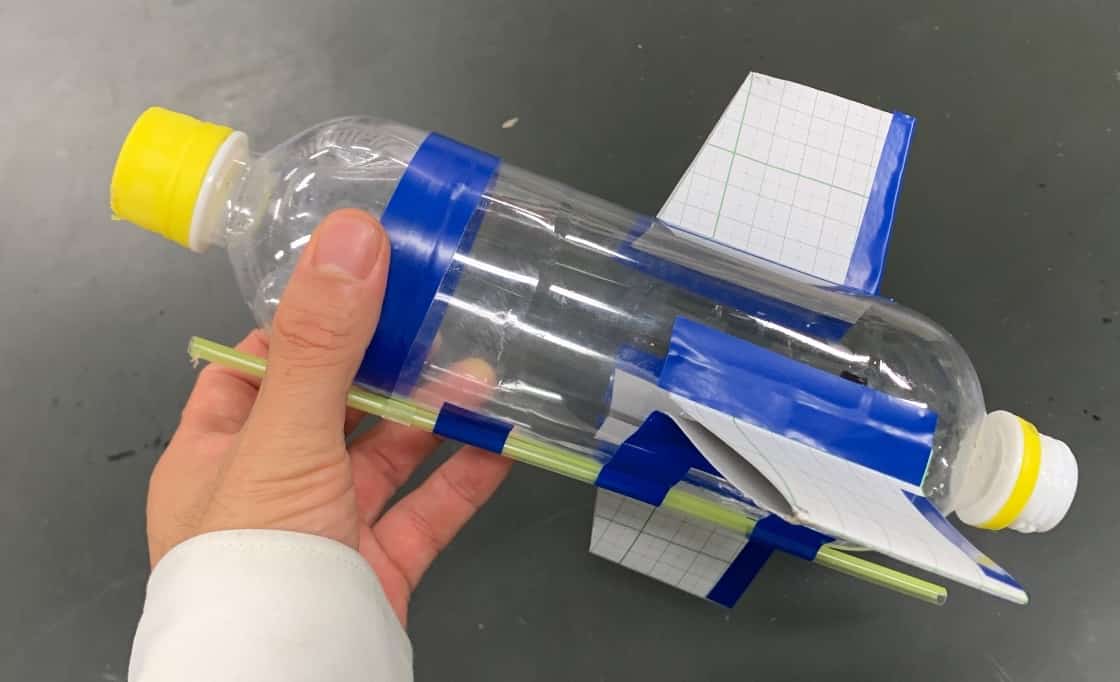

小型で安く、簡単に作れる、しかも迫力満点の500mlペットボトルロケット!小学生、中学生、高校生向けに開発したもので、安全ながらも遠くまで飛ばすことが可能です。感動すること間違いなし!科学の面白さを体感してください。この小型ペットボトルロケットは、500mlのペットボトルを2本使って作ります。

サイズが小さいため、作った後の持ち運びや保管がとても簡単です。1.5リットルのペットボトルで作るものと比べて、軽くて扱いやすいのが特徴です。

「でも、小型だと飛ばないんじゃないの?」と思う人がいるかもしれませんが、予想以上に飛びます!

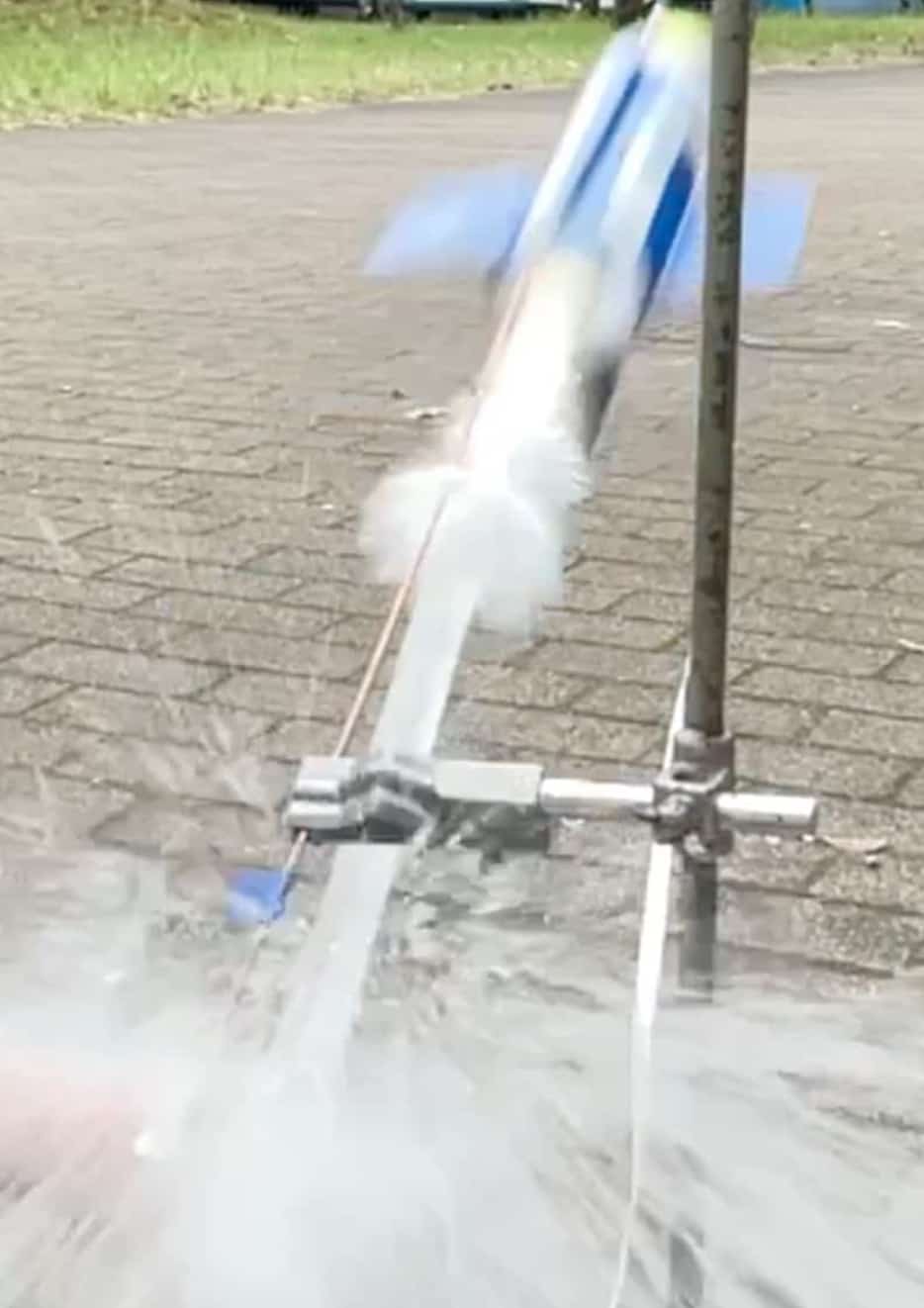

なんと、うまく飛ばせば20m以上、時には30m超えも可能です!毎年授業で作っていますが、30mを超えて飛ばす強者もいます。この距離なら、作って飛ばす楽しさを存分に味わえますし、小型なので持ち帰りも楽々です。公園や校庭で飛ばすのにぴったりな距離ではないでしょうか。実際に飛ばしている様子の動画を掲載しました。

発射準備完了

発射!大量の水を噴出します!爽快!(^^)

赤い矢印で示したところにロケットがあります。

ちなみに、下に紹介するキットの1.5Lの #ペットボトルロケット は上手く飛ばせば、30m以上飛ばすこともできます。ただし持ち帰ったりするのが困難ですし、広い場所でないと危険で、手軽に飛ばすことができません。なので小型がおすすめです。ペットボトルロケットは、楽しいだけではありません。 #運動量の保存 、 #作用反作用の法則 、 #断熱変化 、 #雲の発生 などなど、小学生〜高校生〜大人まで楽しみながら学べる、科学好きになる最適の教材です(解説は下にまとめてかきました)。

それではさっそく作り方を紹介していきましょう。

科学のレシピ

用意するもの

<ロケット本体に必要なもの>

・ペットボトル(500ml)×2(※紙で羽を作る場合にはペットボトル1本でOK 詳しくはこちら)

1本は水をためて推進力となるタンクに、もう1本は羽になります。特にタンク用のペットボトルは必ず炭酸用を使用してください。炭酸用は圧力に耐えられるようにプラスチックが通常のものよりも固く、丈夫にできています。柄が無くてシンプルな形をした「三ツ矢サイダー」や「CCレモン」のボトルがとくにおすすめです。

・ビニールテープ, ストロー, カッター, はさみ,両面テープ, キリ, 板, ペンチ,6号または7号のゴム栓(6号がピッタリ。7号でも可。ハンズで購入可)

・ 空気入れの針(ノズルセット)※ ノズルを買う際は、お持ちの空気入れの形状に注意をしてください。ホームセンターやネットで注文をしましょう。

amazon:ボール用空気入れ楽天:molten(モルテン) ハンドポンプ ボール用空気入れ 針2本入 MCAR2

<発射台に必要なもの(教師などの大人がひとつ用意をすれば良いもの)>

・ハンガー,空気入れ(できれば圧力計のついたものをおすすめします),椅子

ロケット本体の作成

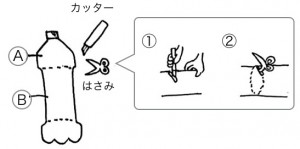

1 ヘッドと羽の切り出し

全体の工作時間は50分くらいです。まず図のように、点線部で切り取って、ロケットの頭(A)と羽となる銅の部分(B)を切り出します。切るときには、

1 ペットボトルを片手で押さえて、もう片方の手でカッターをもち、刃をボトルに垂直にあて、上から押し込むようにして小さな穴をあける

2 その穴にはさみの歯を差し込み、回転させてきっていく。

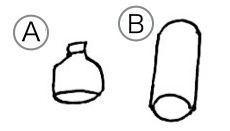

と安全です。AとBを切り出したのが次の図です。

このようにすると小学生でも安全に切り取ることができます。ただし小学生の場合は、①の部分では保護者に必ずつきそってもらいましょう。Aの頭がロケットの先頭にくっつく「ヘッド」となり、Bの真ん中のプラスチックから羽を2枚作っていきます。

2 羽の作成

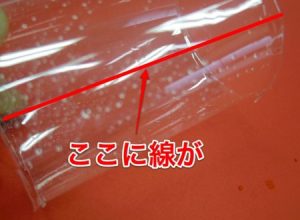

Bの筒状のプラスチックを良く見ると、2カ所の薄い線が見えます。

この部分をまず手でおり跡をつけます。うっすらと線が見えますか?ここです。実物だとすぐにわかるので、実物を御覧ください。その後、板で上下にはさんんで、上から体重をかけます。

平たくなったプラスチック板を取り出し、両サイドをさらに念入りにつぶしていきます。力が必要なので、小学生は保護者の力を借りましょう。角材などをつかって手でおしていきます。

足で踏みつけるのもよいでしょう。

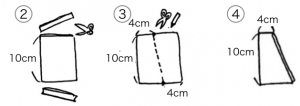

次に定規をあて、上から10cmの部分で切り取ります(2)。

さらに左上から4cm、右下から4cmの位置に油性ペンで印をつけて、定規で斜めの線を引きます(3)。線にそって、はさみで切り取りましょう(4)。最後に羽を開いて、折り返し部分に下から1cm切り込みを入れます(5)。そしてのりしろを折り返しましょう(6)。

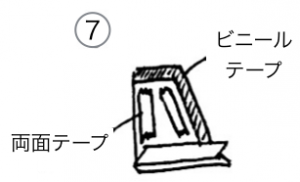

羽の間に両面テープをつけて、しっかりと貼り付けます。切り口で手をきらないように、またデザインもきれいになるので、まわりにビニールテープを貼ります(7)

3 パーツの取り付け

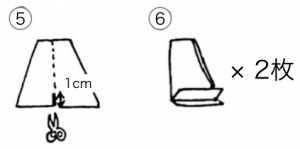

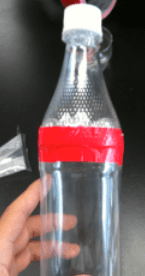

もう一本のタンク用の何も細工をしていないペットボトルのお尻に、切り出したAのペットボトルの頭(ヘッド)をとりつけます。一周ぐるっとビニールテープを巻いてつけていきます。

羽ののりしろ部分をビニールテープでとめます。

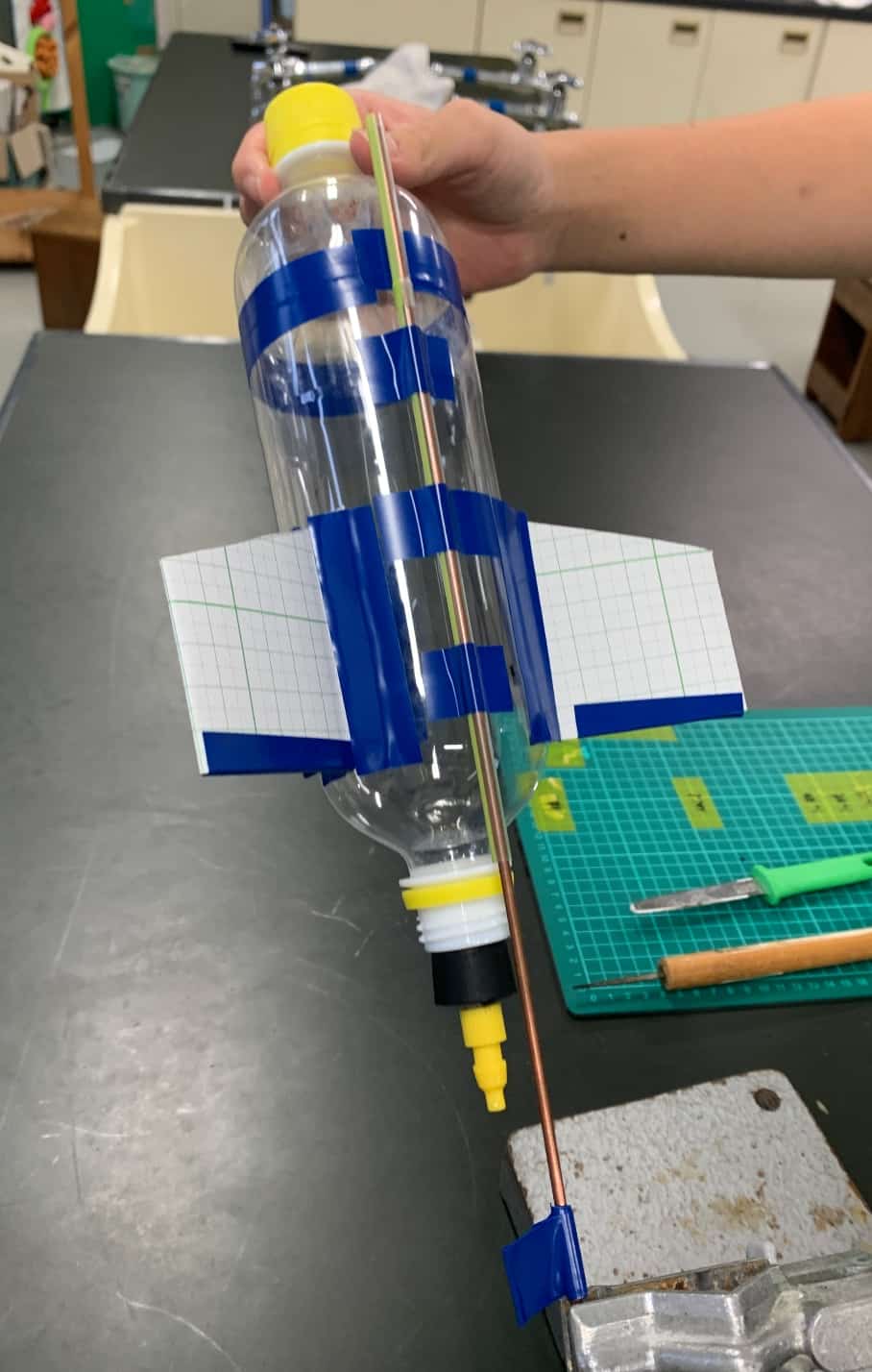

最後に羽と羽の間にストローをつけて、ロケットの完成です。ストローは発射のときにロケットの姿勢を保つという重要な役割があります。

4 空気取り込み口の作成

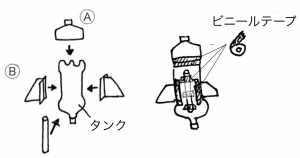

ペットボトルロケットの原動力となる、空気の取り込み口の部分を作成します。6号(または7号)のゴム栓の中心にキリで穴をあけます。力がいるので、小学生は必ず保護者に手伝ってもらいましょう。板の上にゴム栓をたてて置き、キリを垂直にあてて穴をあけます。力が必要ですし、危険なので注意!空いた穴に空気ばりを差し込みます。ここも力が必要です。針の先がゴム栓からつきだしたら、OK。

針の長さによっては、ちょっとゴム栓自体を短く切る必要があるかもしれません。7号のほうがぎゅっと入ります。

発射台の作成!

発射台の作り方について、説明します。発射台は学校で作る場合は、全員が作る必要はなく、1〜3台つくっておけば大丈夫です。例えば40名で作るとしたら、3つくらいあれば、順番に飛ばして楽しむことができます。ハンガーを図のようにペンチで切り取り(力が必要!)ます。図の黒い部分のみが必要で、他はすててしまってかまいません。

ハンガーはペンチできります。ペンチの歯の先できるようにしましょう。力がいるので、保護者にお願いをしましょう。

きりとった部分を椅子などに固定します。

ハンガーの先が尖っている場合があるので注意が必要です。保護者の方は適宜やすりをかけたり、ビニールテープを巻くなど工夫をしてください。なお理科室でやる場合には、スタンドで固定するのも良いですね。写真下がスタンドのアームです。

ロケットを飛ばそう!

タンクに少量の水をいれ、ゴム栓でフタをします。この水をどれくらい入れるのかがポイント!飛ばしながらいろいろ研究をしてみてください。そして発射台にセットします。ロケットのストローに発射台のハンガーを通しましょう。

セットしたら、空気入れをつかってタンクに空気を入れていきます。圧力が高まると、フタが外れると同時にロケットが飛んでいきます!

セットをして…

空気を入れて…発射!

飛ばすときに教員がゴム栓を持っていてあげると、反動でゴム栓が後ろに飛ばないため、より遠くまで本体が飛びます(なぜ飛ぶようになるのかを考えさせても面白いですね)。

実験

ペットボトルロケットをとばすとき、中に入れる水の量をいろいろと変えながら、飛距離がどのように変わるのか実験してみましょう。最適な量と、打ち上げ角度はどのようなものなのでしょうか。水が少ないと、押し出すものがたらず、ペットボトルロケットは遠くまでとびません。また水の量が多いと、中に水が残った状態で発射されてしまい、ペットボトルロケットは遠くまで飛びません。

自由研究にも良いですね。高校生なら下に紹介する運動量の保存について触れて、考えさてもいいと思います。

また打ち上げ角度は何度が良いのでしょうか。打ち上げシミュレーションプログラム(Scratch)を作ったので、試してみてください。理論計算ですと、45°で最大飛距離になります。ただ実際は空気抵抗の関係で45°以下になるかなと思いますが、飛ばしてみるとどのようになるでしょうか。

また打ち上げ後のペットボトルロケットをすぐにみると、中に雲ができて、白く曇って見えます。これは断熱膨張によって、ロケット内部の温度が下がったためです。なぜ下がるのか?そんなことを考える教材にもなりあすね。

注意すること!

水にぬれます。またペットボトルをより遠くまで飛ばそうとして、ゴム栓をきつく差し込んだり,空気を押し込む回数を増やそうとしたりします。このペットボトルロケットは自然にゴム栓がはずれるような作りなので、安全性が高いですが、キットなどで飛ばす場合は危険なことがあります。ペットボトルには、目に見えないヒビなどが入っていることもあり,高圧に耐えきれず爆発することがあるからです。キットのロケットを飛ばす場合は、特に安全面も考慮して、安全ゴーグルを使用して、飛ばしましょう。

またむやみに内圧を高くしてはならないように指導する必要があります。4気圧以内で発射をしてください。そのため、中の圧力のわかる圧力計付きの空気入れを使用してください。

また人がいない広い場所で飛ばしましょうね。万が一ぶつかると、大怪我はなしなとは思いますが、危険です。

参考情報

紙でのマニュアルが欲しい方

説明を紙にして工作をしたいという人のために印刷料マニュアルを作成しました。ダウンロードして、印刷をしてご利用ください。

羽を紙で作ると時短になります!

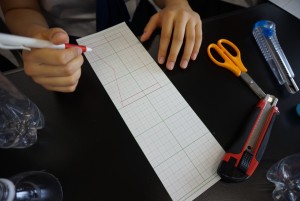

これを学校の授業などで行う場合、50分授業だと上記の方法だと間に合いません。そこでもう少し簡単に作る方法をご紹介します。羽を厚紙で作ることによって、30分でロケットを作ることが可能です。工作用画用紙を使います。あらかじめ罫線が書き込まれているので、だれでも簡単に・きれいに加工することができます。

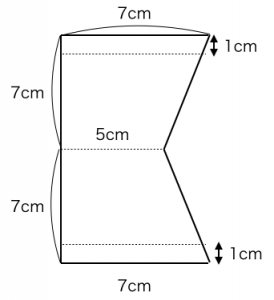

例えばこちらは160円ほどで5枚はいっていて、今から作る羽を1枚で8枚作ることができます。1つにつき羽を2枚つけるとすれば、これで4人分がまかなえてしまうので、20人分のロケットを作ることができます。羽の展開図は次のようなものです。

実線が切るところ、点線が折り曲げるところです。

これを生徒自信に、定規とペンで工作用画用紙に作っていきます。

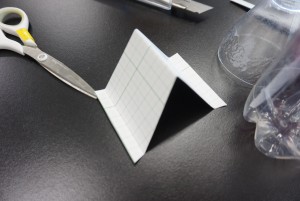

羽の完成形はこちらです。

これを取り付けていきます。

ビニールテープで補強すると、次のようになります。

今回は時間短縮のため羽は2枚にしましたが、3枚でも4枚でも、これなら短時間で作ることができますよね。例えば中1〜中3までの、10名の生徒が参加したときは、工作開始から完了までちょうど30分で、また打ち上げまで含めておよそ1時間で終わりました。

サクッと作りたい人は、きっともお勧めします。

時間がない、よりよく飛ぶロケットを作りたい、そんな人はキットをおすすめします。高いは高いですが、確かによく飛びます。キットは以下のものなどで参考にしてみてください。Amazonでは、簡単に作れるゴム栓のみのものなども売っているので下記リンク等を参考にしてください。タカギのものを私も持っています。

ペットボトルロケットについて探求してみよう(運動量の保存について)

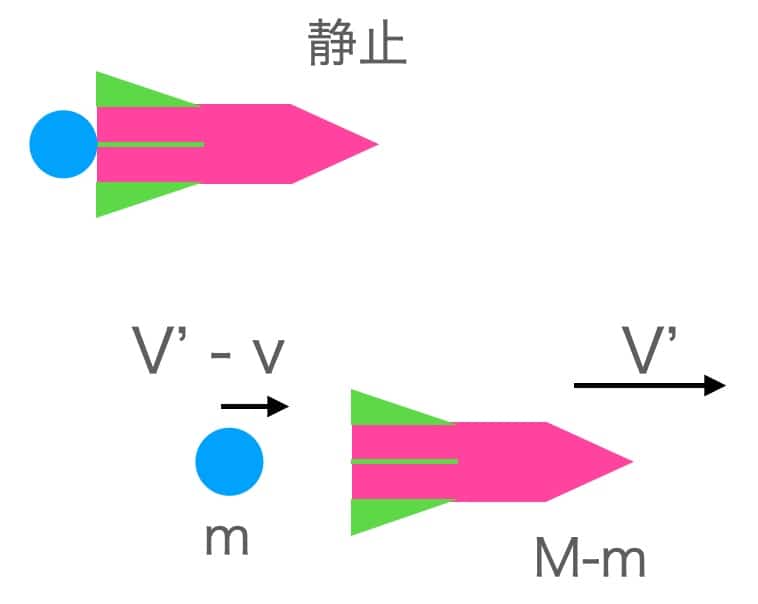

どうして飛ぶのか?運動量の保存について解説します。次の図のように、静止していた水を含めた質量がMのペットボトルロケットが、ロケットに対して相対速度-vで質量mの水を噴出した場合を考てみましょう。

噴出後のロケットの速度をV’とする。発射前後の運動量の保存から、

となり、V’を大きくするためには、質量mを大きくするか、vを大きくするかのどちらかが考えられます。ペットボトルロケットの水の量が足らないと、噴出するさいに空気も多くなり、噴出物の質量mが足らず、ロケットはうまく打ち上がりません。

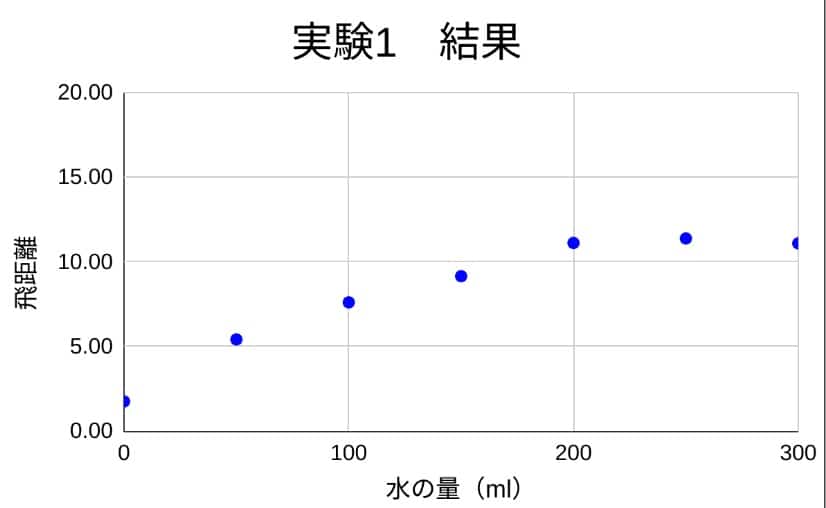

実際に科学部の生徒といっしょに、水の分量を変えながらロケットを飛ばしてみました。その結果がこちらです。水の量を増やし過ぎてしまうと、水がロケットの中に残ってしまい、飛距離が伸びないようです。

(発射角度は45°で、それぞれ3回ずつ実験をやったときの平均値です)

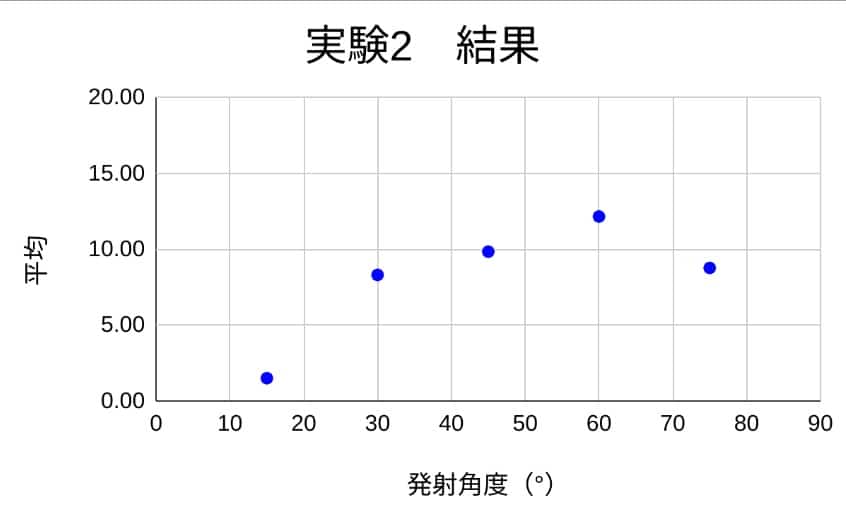

また角度についてもいろいろかえながら実験をしました。理論値では45°が空気抵抗がなければもっとも飛ぶことになりますが、実際にやると60°で最もよく飛びました。15°毎に実験をしているので、45と50の間にマックスがあると思われます。

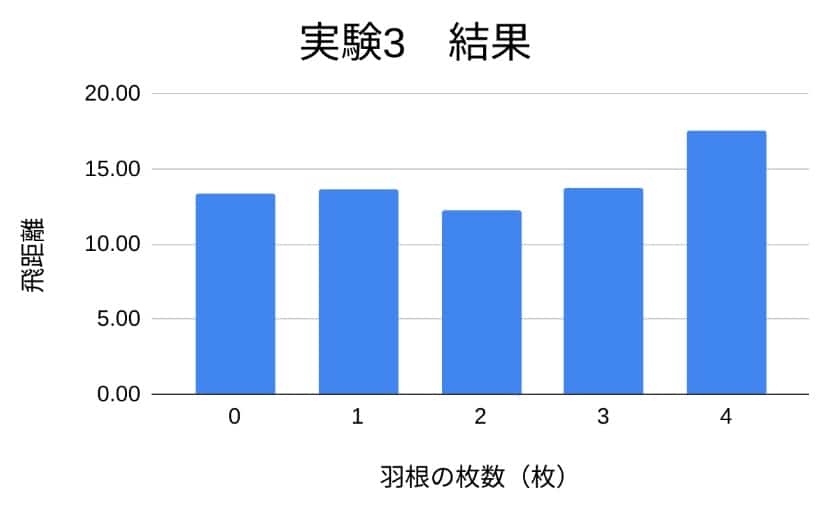

最後に羽の枚数を変えた時の様子も調べました。

羽の数は4枚のときが最もよく飛びました。飛んでいる様子をみていると、4枚のときに機体が安定して飛んでいたとのことです。

ペットボトルロケットと同じ仕組みで動くもの

同じような仕組みで動くものについて紹介しましょう。ジェット機のジェットエンジンでは、エンジンの前方から空気をとりこみ、大気圧の30〜40倍に空気を圧縮し、燃料を混入して爆発させて、勢いをつけて後方に燃焼ガスを押し出すことで、推力を得ています。またタコやイカは外套膜(がいとうまく)に水をすいこみ、漏斗(ろうと)から勢いよく水を噴出することで、前に進んでいます。

動画付きで見たいかたはこちらからどうぞ。

船では、ウォータージェット推進という仕組みを使うと、時速90kmでも航行可能です。仕組みは、ジェットエンジンと同じですが、空気の代わりに水を使います。ロケットエンジンは、ジェットエンジンのように外部から空気を取り込むことはありません(宇宙にはそもそも空気がない)。あらかじめ乗せておいた燃料と酸素をそれぞれエンジンにとりいれて燃焼させ、ガスを高速に噴出して飛びます。はやぶさの「イオンエンジン」は、キセノンガスにマイクロ波をあてて、プラズマ化させてイオン粒子を作ります。そして電場をかけて、イオン粒子を加速させ、後方へ噴出させて推力を得ます。

お問い合わせ・ご依頼について

科学の不思議やおもしろさをもっと身近に!自宅でできる楽しい科学実験や、そのコツをわかりやすくまとめています。いろいろ検索してみてください!

・科学のネタ帳の内容が本になりました。詳しくはこちら

・運営者の桑子研についてはこちら

・各種ご依頼(執筆・講演・実験教室・TV監修・出演など)はこちら

・記事の更新情報はXで配信中!

![]() 科学のネタチャンネルでは実験動画を配信中!

科学のネタチャンネルでは実験動画を配信中!