準備ラクラク!水煮缶・冷凍アサリの解剖で無脊椎動物のヒミツに迫る!(ワークシート付)

サイエンストレーナーの桑子研です。毎日が実験。

アサリの解剖について、その手順等をお届けします。アサリといえば、潮干狩りや味噌汁の具としておなじみの貝ですが、実は理科の学びにもとても役立つ生き物です。教科書にもよく登場する無脊椎動物の代表選手であり、解剖がしやすいため、その体のしくみを詳しく観察することができます。脊椎動物との比較にも役立ちますね。実際に解剖の様子を動画にまとめたので、こちらもぜひご参考になさってください。

アサリ水煮缶・準備について

アサリは軟体動物で、無脊椎動物の観察としては手頃です。まずはアサリの生態についてNHKの動画を見てみましょう。足の使い方や、卵を出す姿には驚きます!!

あさりをじっくり見てみよう【海の生き物】 | NHKラーニング

https://www2.nhk.or.jp/learning/video/?das_id=D0024010631_00000

いきたままの解剖の方法については、こちらの動画で詳しく解説されています。

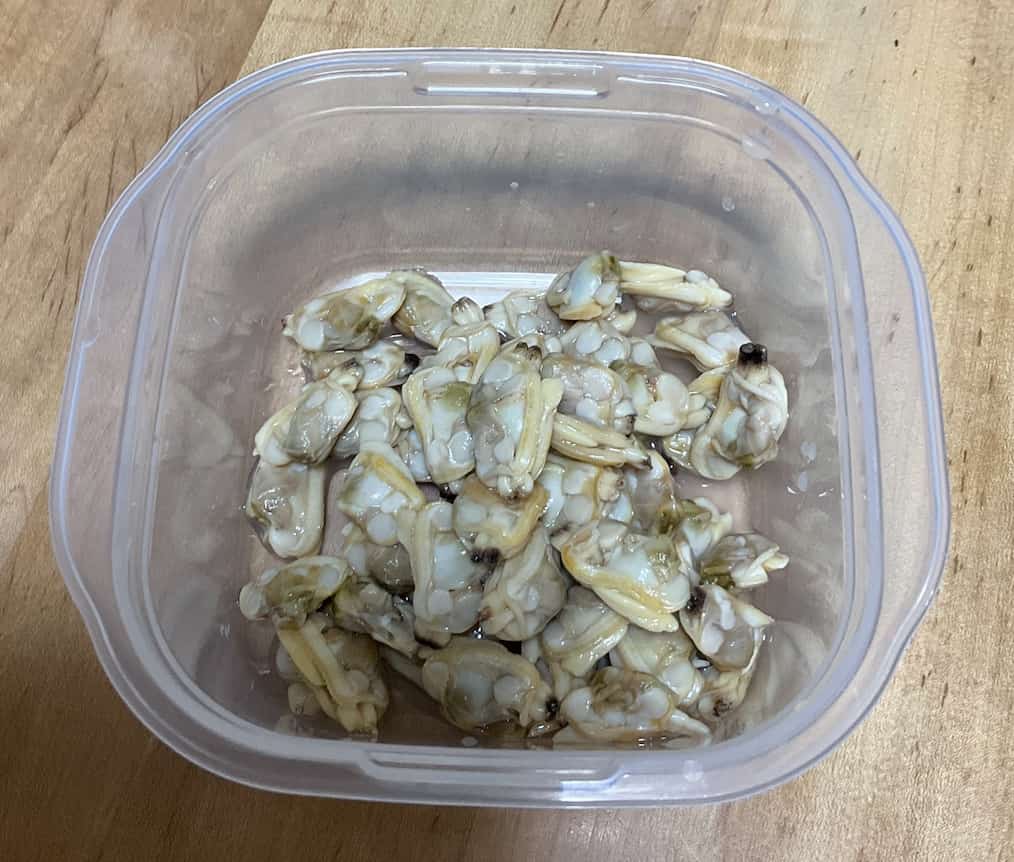

今回、解剖に使用したのは、もっと手軽に行った事例で、なんとスーパーやネットで手に入ります。

缶詰を開けてみると、なんと56匹ものアサリがそのまま入っていました。これなら、一缶でクラス全体に対応できそうですね!新鮮なアサリを用意するのは大変ですが、缶詰なら保存もきくし、簡単に手に入るので、解剖実験にとても便利です。

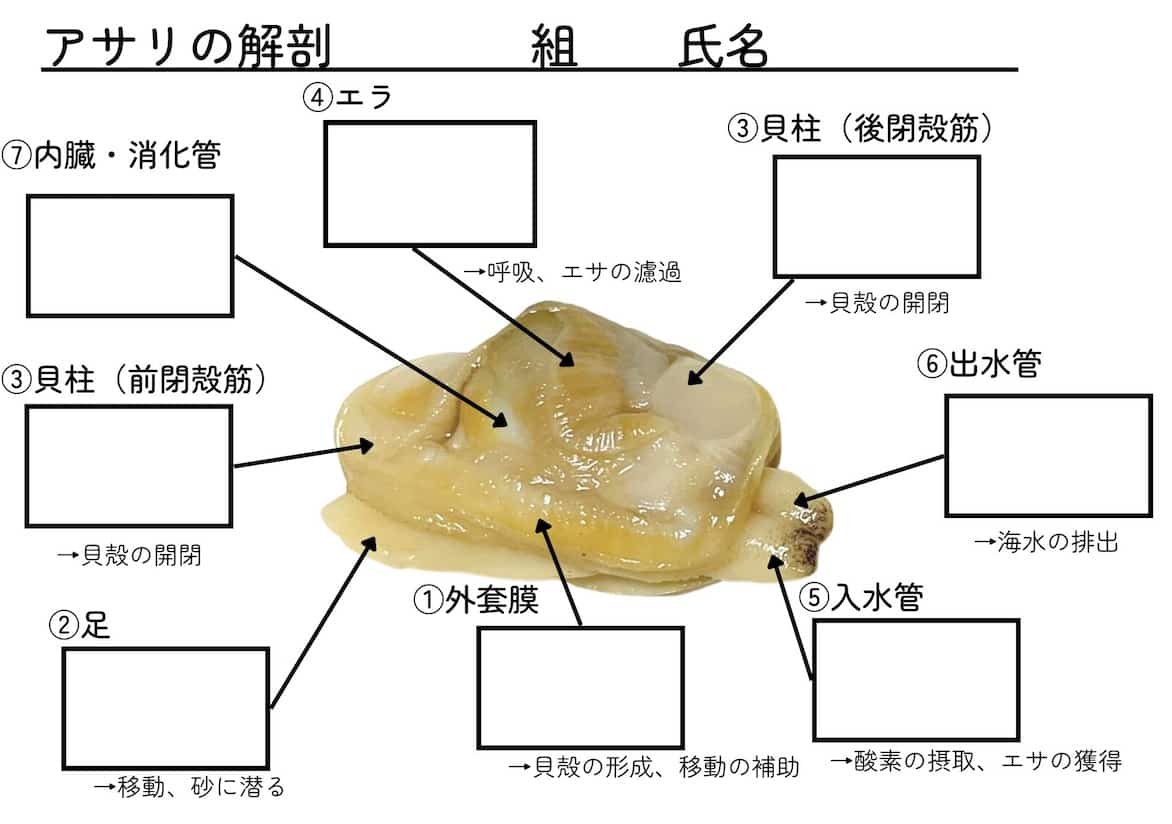

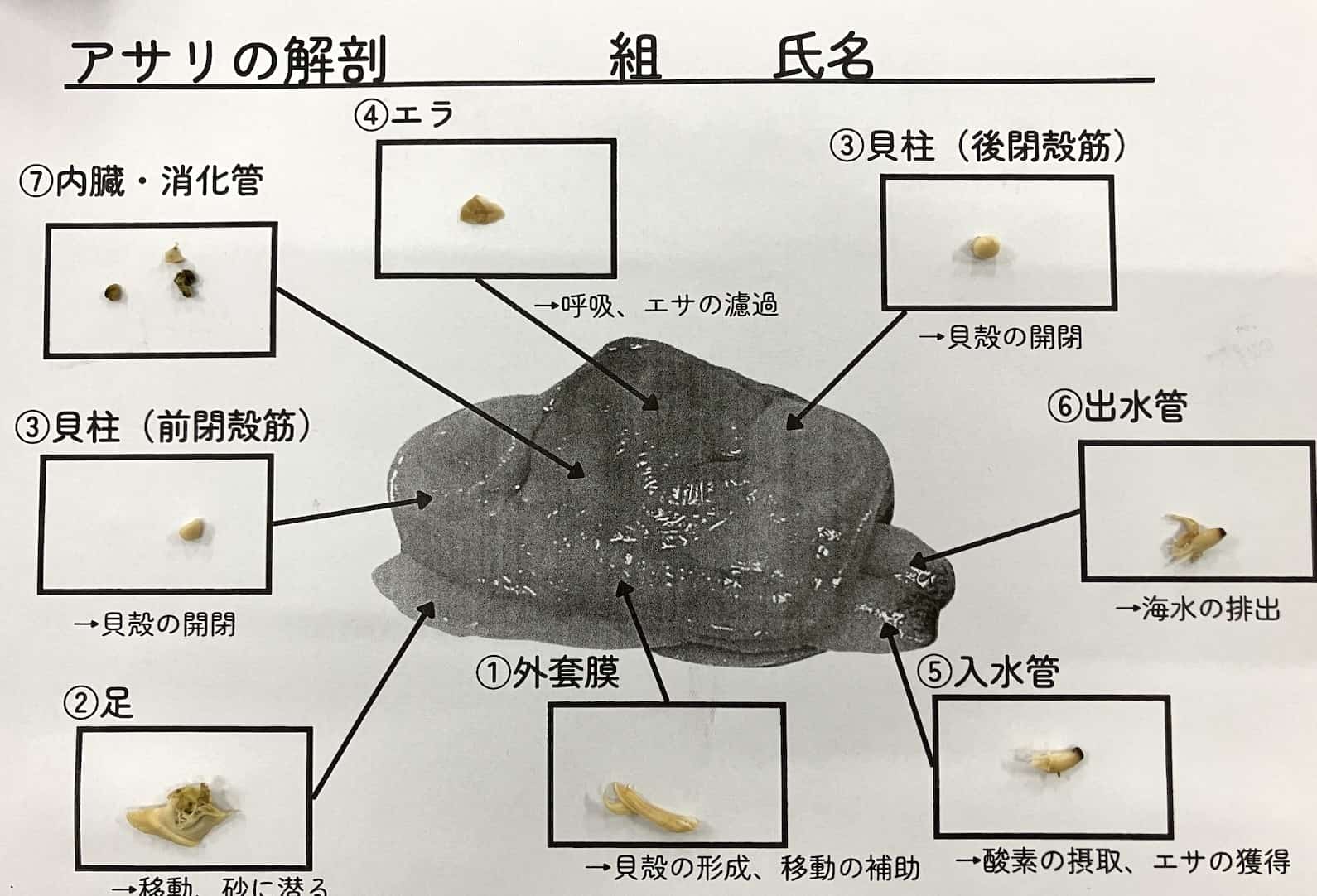

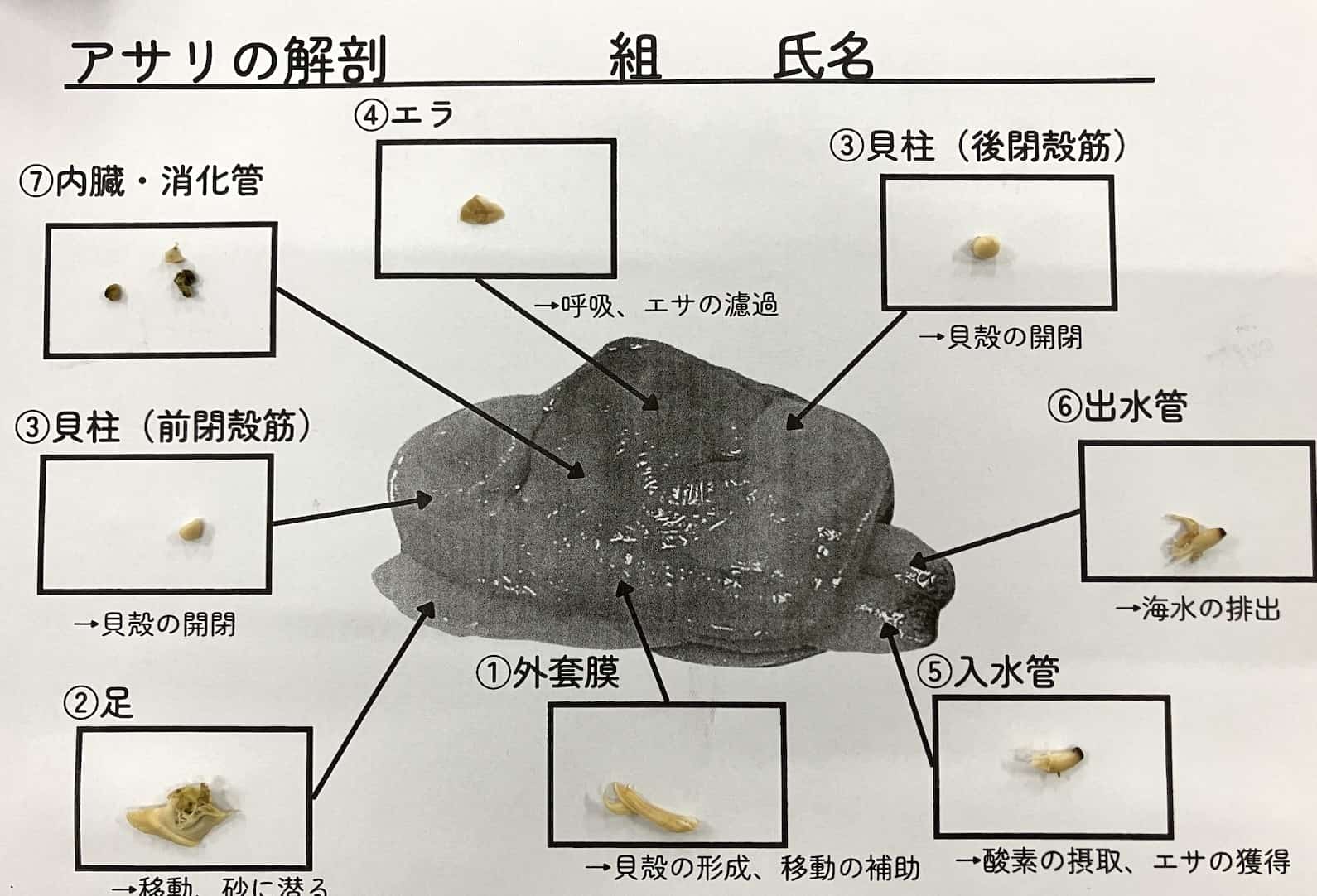

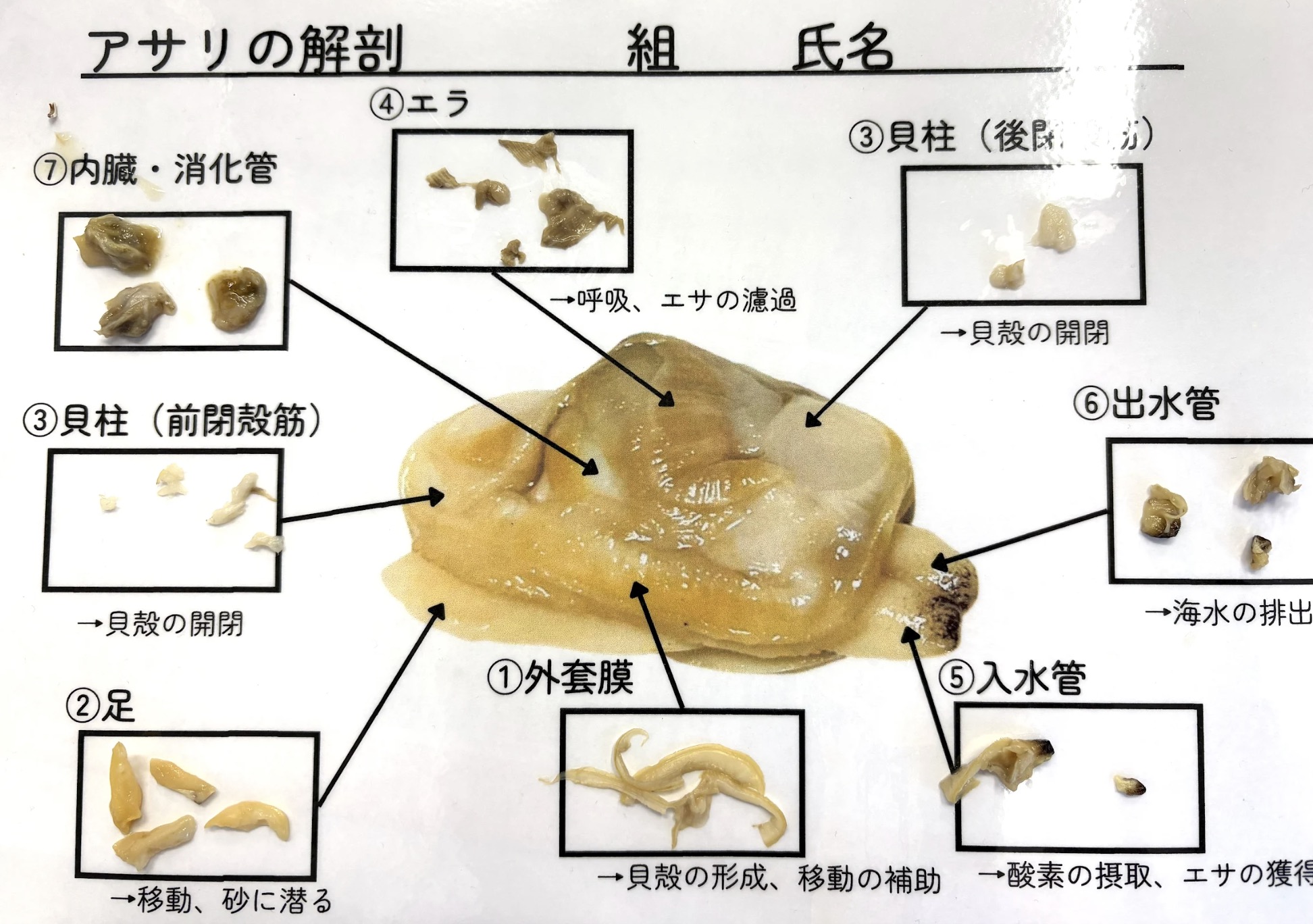

実際に解剖してみると、アサリの体の中にはたくさんの興味深い部分が見つかります。実際に解剖をしていきましょう。ワークシートを生徒(Hさん、Kさん、Iさん)が作成しました。こちらを使いながら、分解した器官をワークシートの上に置いていきましょう。

完成すると!ジャーン!

実験手順

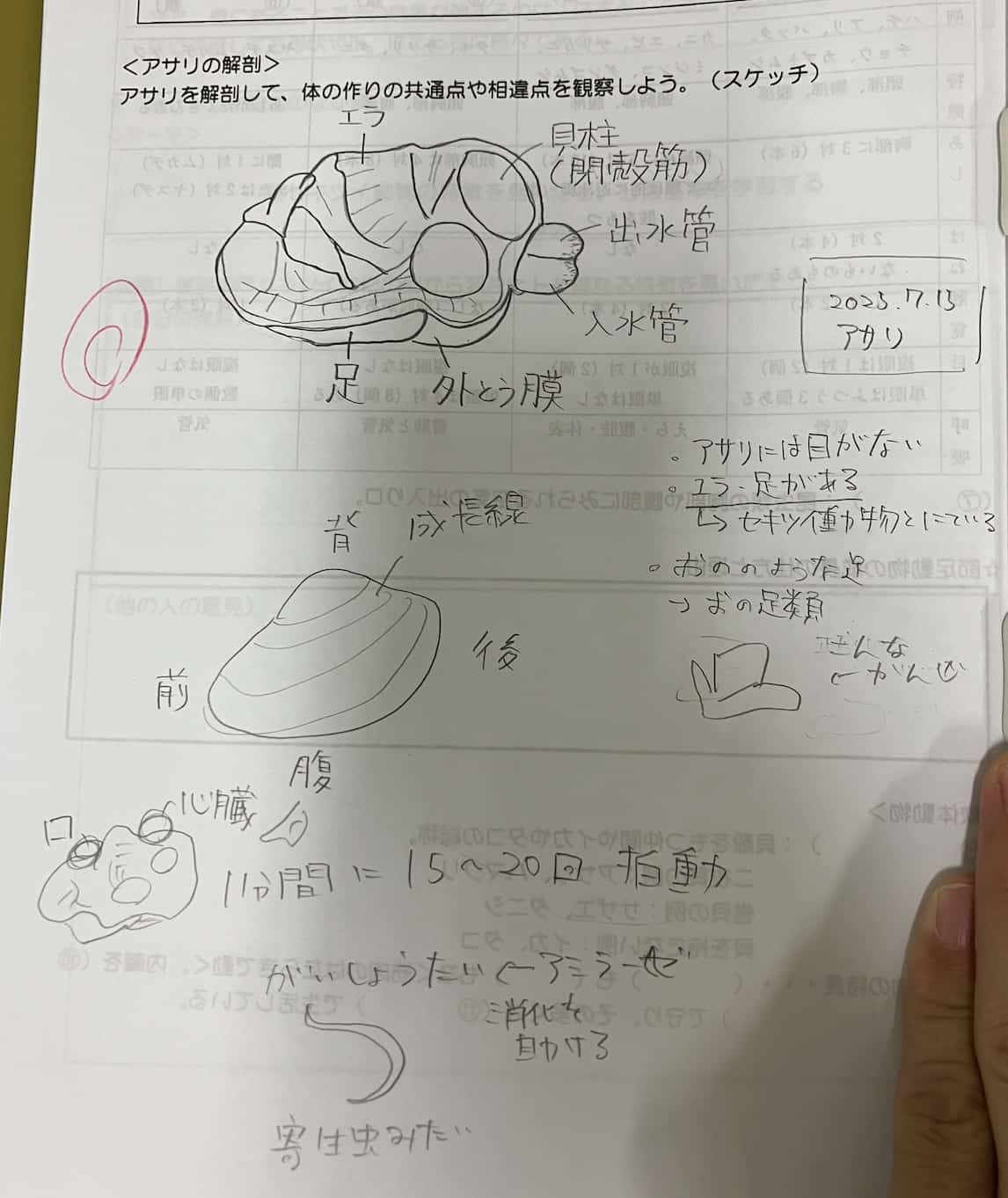

まずはアサリをじっくりと観察して、簡単にスケッチしましょう。

この時に、各期間の役割などもメモしておくとより深く学べますね。ここでスケッチをさせるのも良いと思います。

アサリの器官とその役割

- 入水管(にゅうすいかん):水を体内に取り込む管。

- 出水管(しゅっすいかん):老廃物や排泄物を排出する管。

- 外套膜(がいとうまく):貝殻を作り、内臓を覆う膜。

- 足(あし):砂に潜ったり、移動したりするための器官。

- 貝柱(かいばしら/閉殻筋):左右の貝殻を閉じ合わせる筋肉。

- 内臓(ないぞう):心臓、肝臓、生殖腺などが集まった部分。

- 消化管(しょうかかん):取り込んだ餌を消化吸収する管。

- エラ:水中の酸素を取り込み、餌をこしとる器官。

それでは解剖を始めていきます。

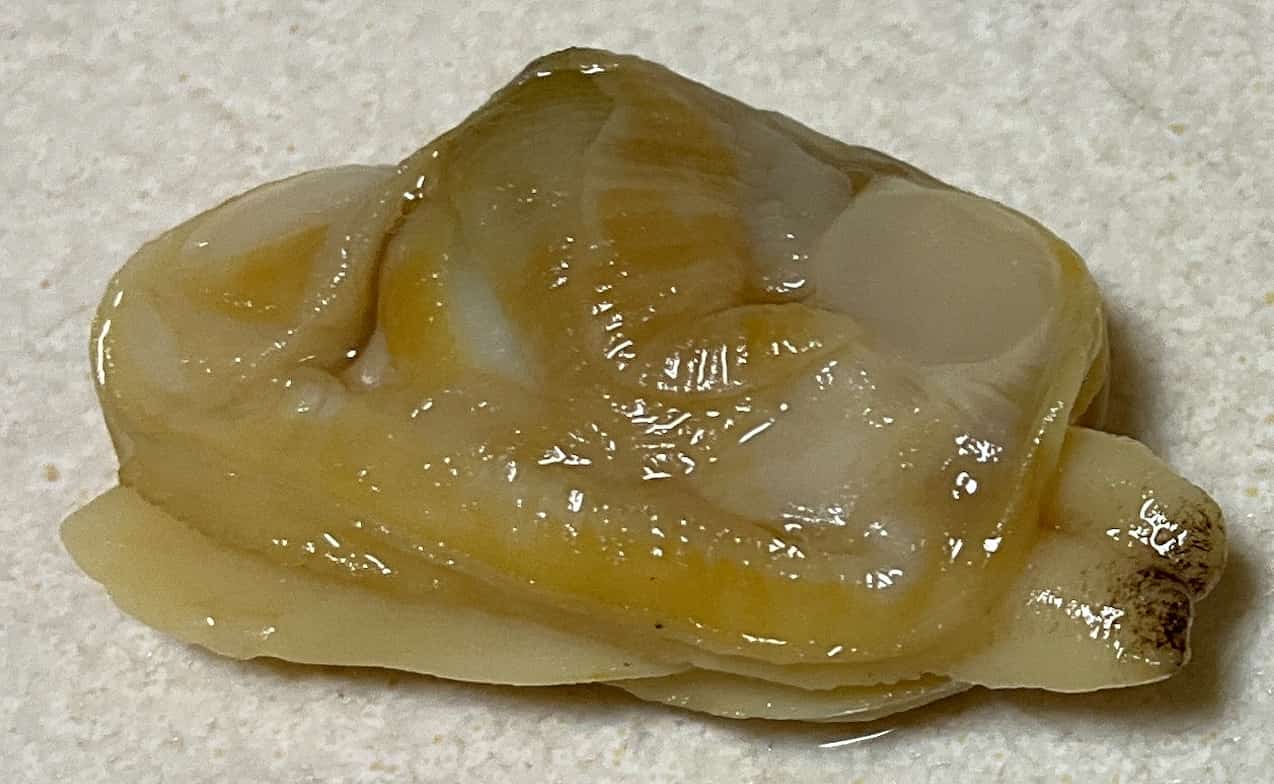

1 外套膜を外す

まず外套膜(がいとうまく)をはずしていきます。つかったものは竹籤2本です。ピンセットと竹籤でできそうですね。

綺麗な足が見えましたね。足が斧のように見えます。アサリはオノ足類ですが、ここから来ています。

2 エラを外す

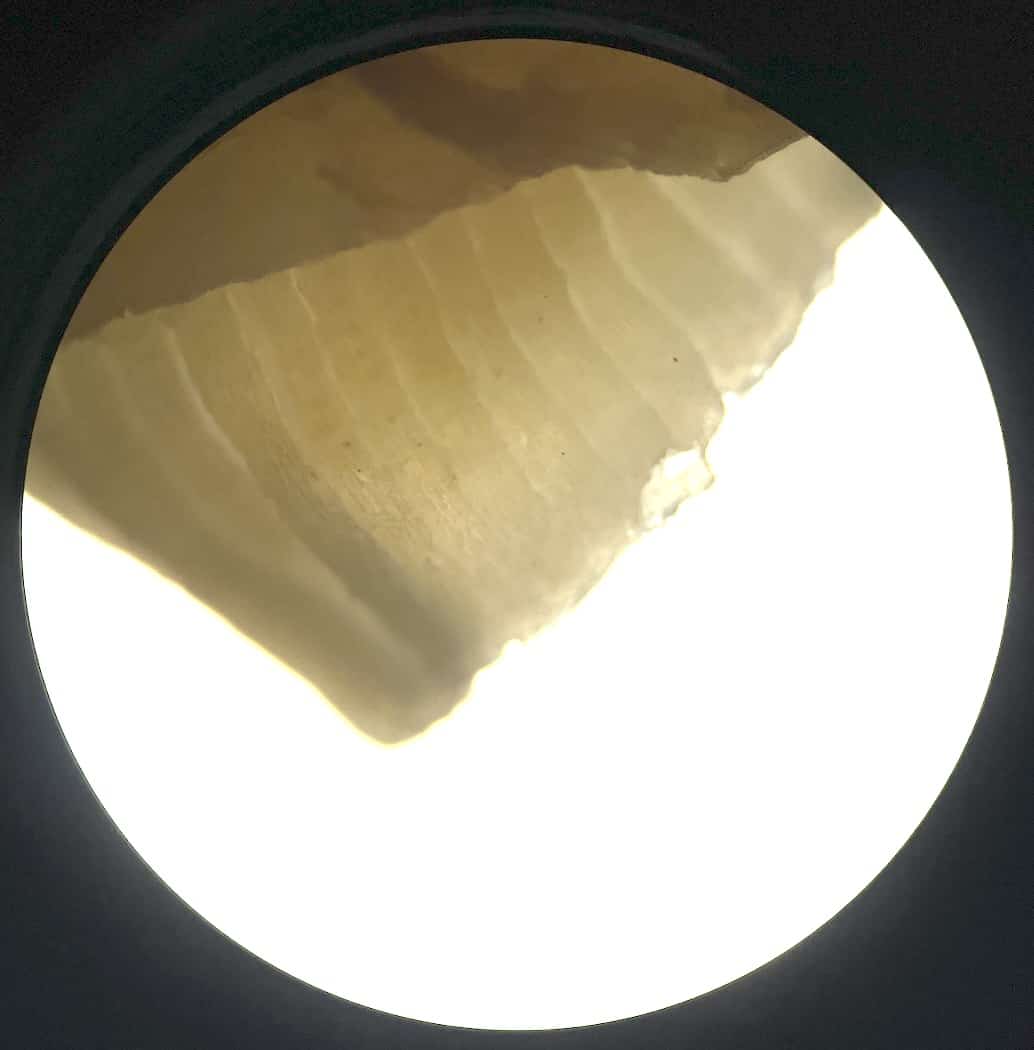

次にエラをはずしました。表面、裏面に1つずつあります。えらの構造がひだ状になっているのがはっきりと確認できるのは面白いポイントです。普段、食卓で見るアサリとは違い、じっくり観察するとその機能が垣間見えますね。

エラ

番外編 顕微鏡でのぞいてみると、こんな形をしています。時間があったらやってみましょう。

クシのようになっていますね。アサリの水煮からこんな様子が見れるなんて!

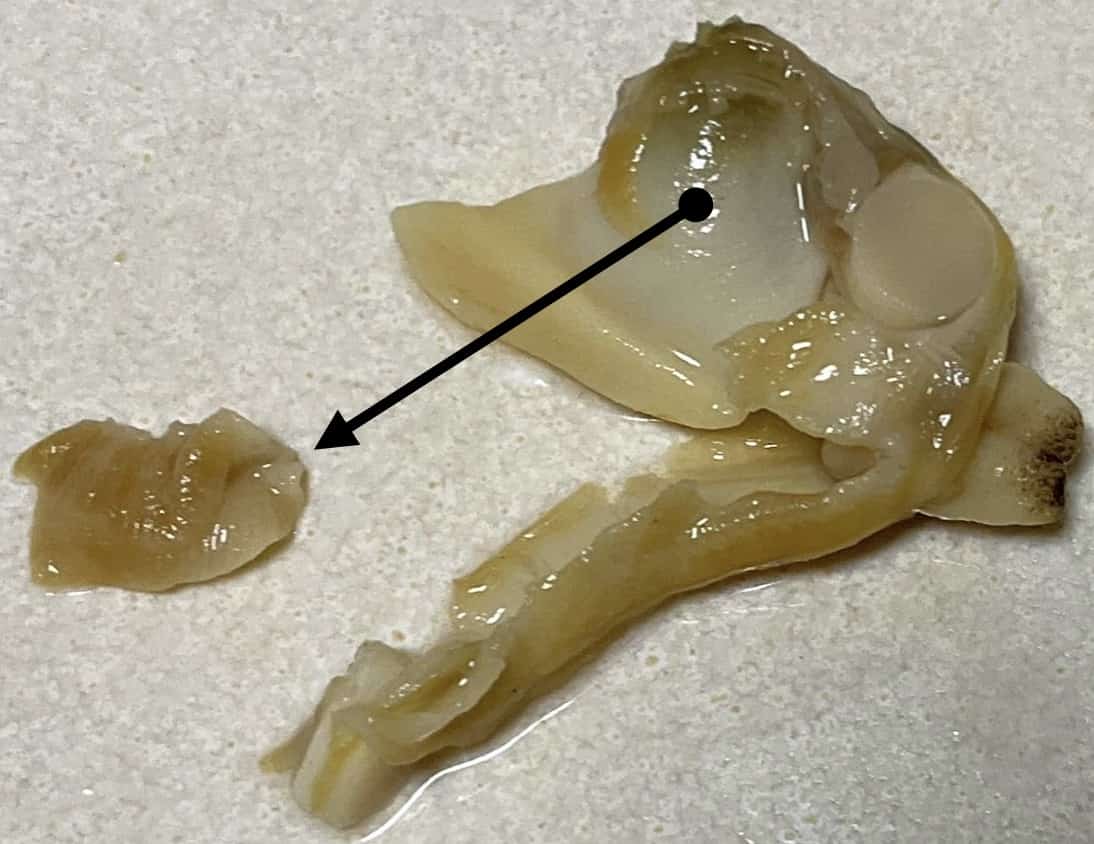

3 貝柱を外す

前・後閉殻筋(貝柱)をはずしました。

貝柱の筋肉の厚さがすごいですね。

4 口・肛門の観察

口から食べ物が入って足の上についた内臓の中を通って、消化管を通して肛門まで繋がって、肛門から排出物が出水管を通して外に出される仕組みですね。また足の上のあたりに心臓がついているようです。

5 消化管の観察

最後に内臓を観察してみましょう。

ここを開けていきます。丁寧に開けていくと、

内臓は緑色でよくわからないのですが、消化管が出てきます。

うまくいくとこんな長いものが取れます。

ワークシートにのせてみましょう。全パーツ集められたかな?生徒ももう夢中でやっていました。消化管の長さを競ったりしていましたね。

こんなの取れたよ!と見せてくれました。すごい!!

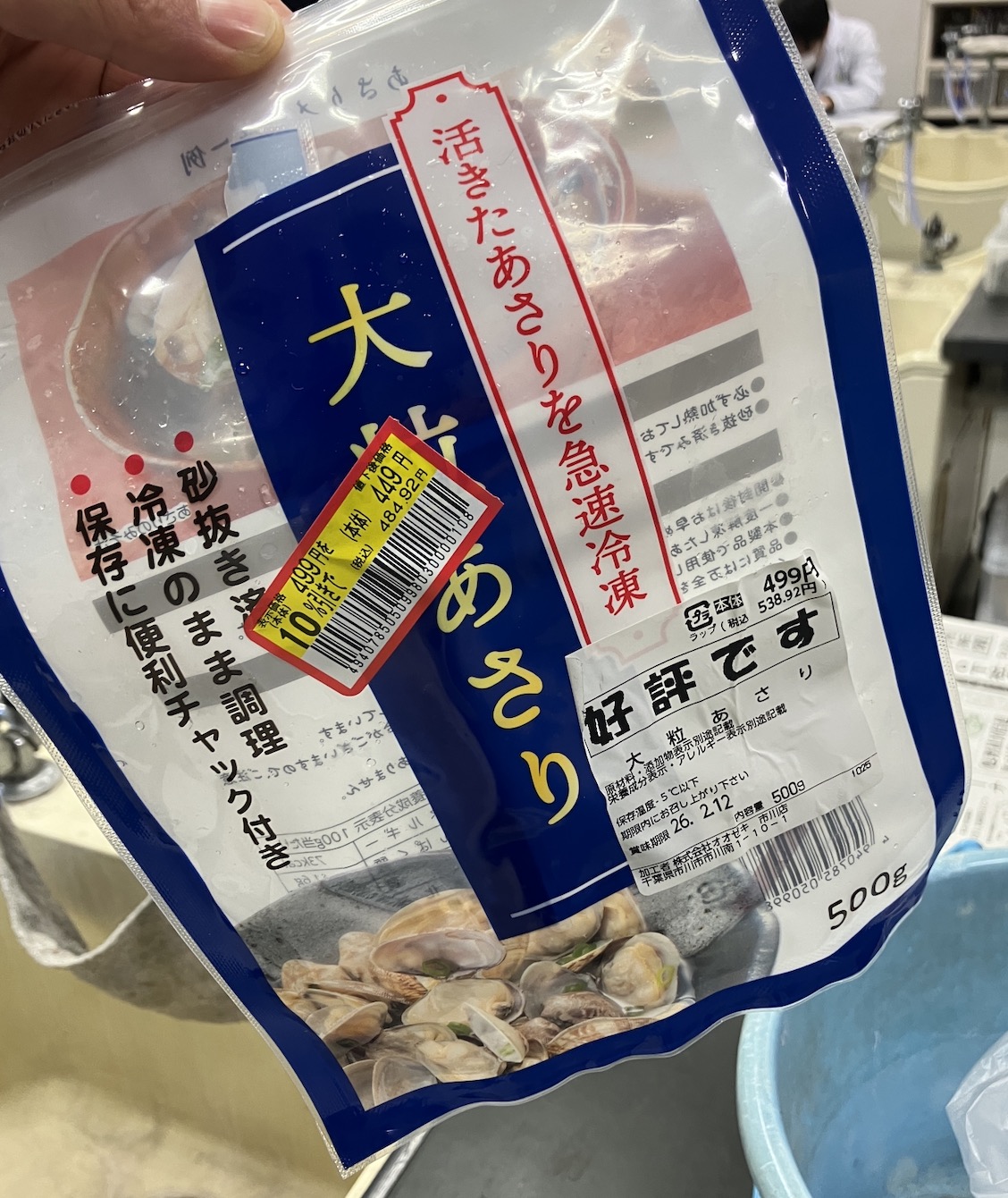

冷凍アサリを使う方法

O先生が冷凍アサリでも解剖はできるのでは?ということで挑戦をしてくれました。冷凍アサリなら、缶詰と同様に保存しやすく、準備も楽ですね。

実際にやってみました。貝柱を外す作業が大変ですが、これがまた実体験としていいですね。前と後ろの貝柱を切ります。

そして開けましょう。

内臓が現れました。面白いのは外套膜がピッタリと貝殻に張り付いていること。ここで貝殻が作られているというのが実感しますね。下の方にエラも見えますね。ヒダヒダがいい感じ。

冷凍アサリでも十分いけました!すごい!!

O先生がワークシートをカラーにしてラミネートをしてくれたので、毎年使えそうで素敵です。こうすればよかったのか。

参考 脊椎動物と無脊椎動物の違い(比較)

背骨(脊椎)がない

最も基本的で決定的な違いです。脊椎動物は、体を支える脊椎(背骨)と、その中に神経が通る脊髄を持っています。しかし、無脊椎動物は背骨を持ちません。

- 昆虫(カブトムシ、チョウなど): 背骨がなく、硬い外骨格で体が覆われています。

- 軟体動物(イカ、タコ、貝類など): 背骨がなく、体が柔らかいか、貝殻を持っています。イカには軟骨がありますが、脊椎動物の背骨とは異なります。

- ミミズ: 背骨がなく、体は環状の節に分かれ、筋肉の収縮で動きます。

外骨格または体表の構造

脊椎動物は骨格が体の内側にある内骨格(ないこっかく)を持ち、筋肉が骨に付着して体を動かします。一方、多くの無脊椎動物は、体を支えたり、身を守ったりするための異なる構造を持っています。

- 節足動物(昆虫、エビ、カニなど): 硬いキチン質の外骨格で体が覆われています。この外骨格は、体を支え、乾燥から身を守る役割を果たします。成長の際には脱皮が必要です。

- 軟体動物(貝類): 石灰質の貝殻を持ちます。タコやイカは貝殻を持ちませんが、外とう膜という筋肉質の膜で内臓が覆われています。

- サンゴ、クラゲ: 骨格を持たず、体の大部分が水でできていたり、炭酸カルシウムの骨格を体外に分泌して群体を形成したりします。

体の対称性

脊椎動物は左右対称性が非常に明確です。無脊椎動物の中には、異なる対称性を持つものもいます。

- 棘皮動物(ウニ、ヒトデなど): 成体は 五放射相称(ごほうしゃそうしょう) を示すことが多いです。中心から放射状に5つの部分が伸びています。

- クラゲ、イソギンチャク(刺胞動物): 放射相称(ほうしゃそうしょう) を示します。体の中心軸の周りに、同じ構造が放射状に配置されています。

呼吸器系

哺乳類は肺で空気中の酸素を取り込む肺呼吸を行います。無脊椎動物は多様な呼吸方法を持っています。

- 昆虫: 体側にある 気門(きもん)から空気を取り込み、体内の気管 を通して細胞に直接酸素を送ります。肺や血液による酸素運搬は限定的です。

- エビ、カニ、イカ類: エラ呼吸で水中の酸素を取り込みます。

- ミミズ: 湿った皮膚呼吸を行います。

排泄・循環器系

哺乳類は腎臓で老廃物をろ過し、心臓が血液を全身に送り出す閉鎖血管系を持ちます。無脊椎動物では多様です。

- 昆虫: 血液が血管内だけでなく、体腔内も循環する開放血管系を持ちます。老廃物はマルピーギ管で処理されます。

- 軟体動物(イカ、タコ): 比較的発達した閉鎖血管系を持つものもいますが、多くの無脊椎動物は開放血管系です。

神経系と脳の発達

哺乳類は高度に発達した脳と、脊髄を中心とした中枢神経系を持っています。無脊椎動物の神経系はより単純な構造をしていることが多いです。

- 昆虫: 脳と神経節(神経細胞の集まり)を持つが、ヒトの脳ほど複雑ではありません。

- クラゲ: 神経網(しんけいもう)と呼ばれる網状の神経細胞が体全体に広がっており、特定の脳は持ちません。

- ミミズ: 梯子状神経系(はしごじょうしんけいけい)と呼ばれる、はしごのような形状の神経系を持ちます。

生殖様式

脊椎動物は有性生殖を行い、胎生(母親の胎内で成長する)です。無脊椎動物には、卵生、無性生殖、または両方を行うものなど、非常に多様な生殖様式が見られます。

- 多くの昆虫や軟体動物: 卵生です。

- ミミズ: 雌雄同体で、有性生殖によって卵を産みます。

- プラナリア: 体が分断されても、それぞれの断片から個体が再生する再生能力や無性生殖が可能です。

そのほかの解剖について

生きているカイでもやりたいという時は、ホンビノスガイを使ってはいかがでしょうか。詳しくはこちらをご覧ください。ただ終わった後の処理を適切にやらないと、めっちゃ臭くなります!!

お問い合わせ・ご依頼について

科学の不思議やおもしろさをもっと身近に!自宅でできる楽しい科学実験や、そのコツをわかりやすくまとめています。いろいろ検索してみてください!

・運営者・桑子研についてはこちら

・各種ご依頼(執筆・講演・実験教室・TV監修・出演など)はこちら

・記事の更新情報はXで配信中!

![]() 科学のネタチャンネルでは実験動画を配信中!

科学のネタチャンネルでは実験動画を配信中!