【ビー玉顕微鏡】親子でできる!ビー玉1つとスマホで作る「科学の目」の作り方

サイエンストレーナーの桑子研です。毎日が実験。

この写真、なんだと思いますか?

実はこれ、ビー玉を使って作った顕微鏡で撮影した、私の親指の指紋です。驚くほどはっきりと、指紋の凹凸や筋が見えますよね。

「顕微鏡」と聞くと、なんだか難しそう、特別な装置が必要そう…と感じるかもしれません。しかし、今回ご紹介するのは、たったビー玉1つとスマートフォンだけで作れる、超お手軽な顕微鏡です。このシンプルな顕微鏡、実は科学史に名を残す偉大な発明と深く関わっているのです。

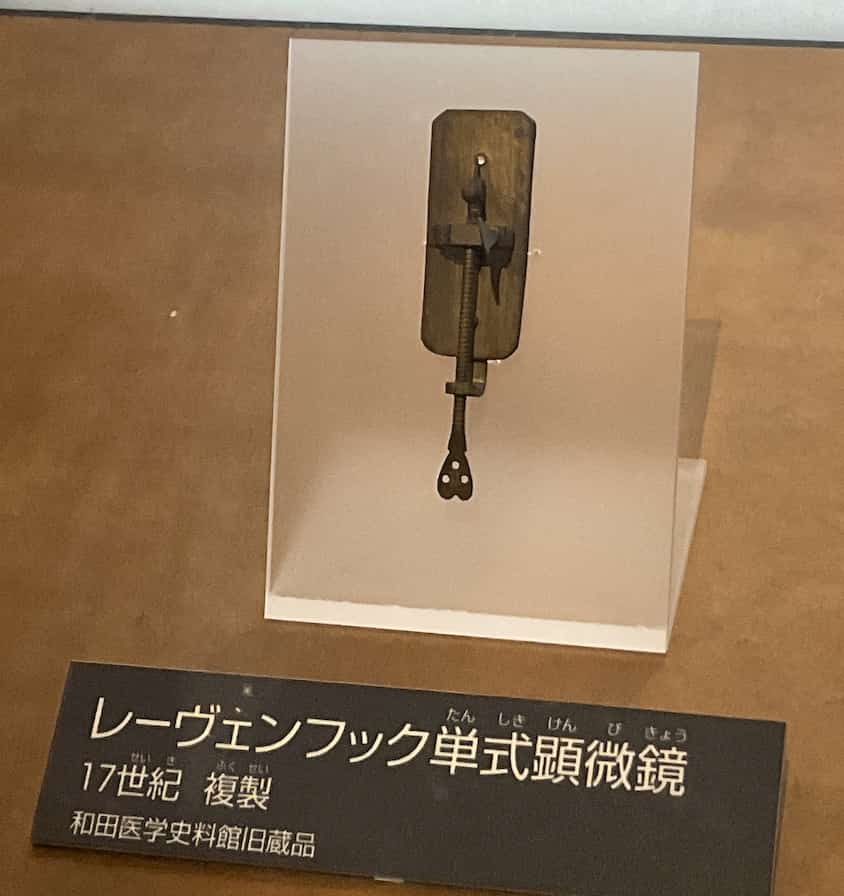

遡ること17世紀。オランダの貿易商であったアントニ・ファン・レーウェンフックは、ガラス玉をレンズのように使って、目に見えない小さな世界を覗き始めました。彼が自作した単式顕微鏡は、現代の高性能な顕微鏡とは比べものになりませんが、当時としては驚くべき高倍率を誇り、微生物や赤血球を発見。彼は「微生物学の父」と呼ばれ、人類の科学的な視点を大きく広げました。

実は、今回作る顕微鏡の仕組みは、このレーウェンフックが使っていた元祖顕微鏡とほぼ同じ。特別な道具は一切使わず、身近な材料だけで科学の歴史を追体験できる、そんなワクワクする実験を始めましょう!

科学のレシピ:身近なものでミクロの世界を覗いてみよう

用意するもの:

- ビー玉(透明なものがおすすめです)

- スマートフォン

- 観察したいもの(指紋、虫、葉っぱなど)

- 透明なセロテープやプラスチック板など

どれもご家庭で簡単に用意できますね。さっそく、観察を始めてみましょう!

観察方法

見たいもの(例えば虫など)をプレパラートや適当なガラスの上にのせ、透明なセロテープなどで貼り付けます。プレパラートがなければ、透明なプラスチック板でも構いません。透明な板がなくても、自分の指でも大丈夫ですよ!

その上にビー玉をそっと乗せます。

さあ、ビー玉を上から覗いてみてください。目をできるだけビー玉に近づけるのがポイントです。どうでしょうか?肉眼では見えない世界が、目の前に広がって見えませんか?

指紋がくっきりと拡大されて見えますね!これは、ビー玉という球体のガラスが、まるで凸レンズのように機能しているからです。光がビー玉を通過するときに曲げられる「光の屈折」という現象が起こり、対象物が拡大されて見えるのです。

さらに面白い観察に挑戦!

このビー玉顕微鏡、実はパソコンやテレビの画面を観察するのに最適なんです。ぜひ、試してみてください。例えば、パソコンの画面にある英語の「D」の文字の上にビー玉を置いてみると、

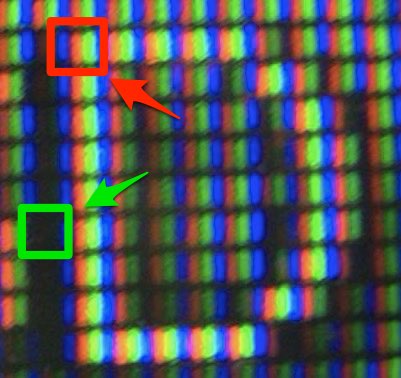

このように見えます。不思議な模様が見えますね。よく見ると、白く光っているように見えた部分は、実は「赤・青・緑」の3つの小さな光の粒で構成されていることがわかります。これら3つの光の粒(これを画素、ピクセルといいます)が1つのブロックとなって、さまざまな色を表現しているのです。

上の図の赤枠で示した「D」を構成する白い文字は、光の三原色である「青・赤・緑」の3つ全てが最大限に光っていることがわかりますね。では、GとDの間にある黒っぽい部分はどうなっているのでしょうか?(緑の枠の部分)

この部分を見てみると、液晶の赤と緑の光がほぼ消えていて、青がうっすらとついていることがわかります。このように、白は全ての画素が光っていて、黒はほぼ全ての光が消えている状態。その他の色は、赤・緑・青の光のバランスで表現されているわけです。

パソコンでRGBの色見本を使って観察してみると、色の組み合わせがどのように見えているのかがよりはっきりとわかって面白いですよ!

参考:RGBと16進数カラーコード(http://www.peko-step.com/tool/tfcolor.html)

次に、テレビ画面の白い部分を見てみましょう。

パソコンと同じように、白は赤・青・緑の三色の組み合わせで表現されていますね。

続いて、テレビ画面の赤い部分です。

青と緑が暗くなっていて、赤だけが光っているのがわかりますね。

この他にも、新聞のチラシなどの印刷部分を観察してみるのもおすすめです。印刷物はインクの三原色(CMY)で色が表現されているので、デジタルとはまた違ったミクロの世界を観察することができます。ぜひ、身の回りにある様々なものをビー玉顕微鏡で覗いて、ミクロの世界の謎を探検してみてください!

合わせてこちらも御覧ください。

お問い合わせ・ご依頼について

科学の不思議やおもしろさをもっと身近に!自宅でできる楽しい科学実験や、そのコツをわかりやすくまとめています。いろいろ検索してみてください!

・運営者・桑子研についてはこちら

・各種ご依頼(執筆・講演・実験教室・TV監修・出演など)はこちら

・記事の更新情報はXで配信中!

![]() 科学のネタチャンネルでは実験動画を配信中!

科学のネタチャンネルでは実験動画を配信中!

2月のイチオシ実験!梱包材で遊ぼう!

- 静電気の時期になってきました。子供と一緒に梱包材で盛り上がろう!→ やめられなくなる!静電気実験20

体中に梱包材をはりつけてみよう!

体中に梱包材をはりつけてみよう!

テレビ番組等・科学監修等のお知らせ

- 「月曜から夜更かし」(日本テレビ)にて科学監修・出演しました。

書籍のお知らせ

- 1/27 『見えない力と遊ぼう!電気・磁石・熱の実験』(工学社)を執筆しました。

- サクセス15 2月号にて「浸透圧」に関する科学記事を執筆しました。

- 『大人のための高校物理復習帳』(講談社)…一般向けに日常の物理について公式を元に紐解きました。特設サイトでは実験を多数紹介しています。※増刷がかかり6刷となりました(2026/02/01)

- 『きめる!共通テスト 物理基礎 改訂版』(学研)… 高校物理の参考書です。イラストを多くしてイメージが持てるように描きました。授業についていけない、物理が苦手、そんな生徒におすすめです。特設サイトはこちら。

講師等・ショー・その他お知らせ

- 2/20(金)「生徒の進学希望実現支援事業」研究授業@福井県立若狭高等学校 講師

- 3/20(金) 日本理科教育学会オンライン全国大会2026「慣性の法則の概念形成を目指した探究的な学びの実践」について発表します。B会場 第3セッション: 学習指導・教材(中学校)③ 11:20-12:20

- 7/18(土) 教員向け実験講習会「ナリカカサイエンスアカデミー」の講師をします。お会いしましょう。

- 10/10(土) サイエンスショー予定

- 各種SNS X(Twitter)/instagram/Facebook/BlueSky/Threads

Explore

- 楽しい実験…お子さんと一緒に夢中になれるイチオシの科学実験を多数紹介しています。また、高校物理の理解を深めるための動画教材も用意しました。

- 理科の教材… 理科教師をバックアップ!授業の質を高め、準備を効率化するための選りすぐりの教材を紹介しています。

- Youtube…科学実験等の動画を配信しています。

- 科学ラジオ …科学トピックをほぼ毎日配信中!AI技術を駆使して作成した「耳で楽しむ科学」をお届けします。

- 講演 …全国各地で実験講習会・サイエンスショー等を行っています。

- About …「科学のネタ帳」のコンセプトや、運営者である桑子研のプロフィール・想いをまとめています。

- お問い合わせ …実験教室のご依頼、執筆・講演の相談、科学監修等はこちらのフォームからお寄せください。