【授業準備の裏技】100円で汚れない磁場実験!「自作マグチップ」のすすめ

サイエンストレーナーの桑子研です。毎日が実験。

磁場の観察といえば「砂鉄」ですよね。磁石を紙の下に置いて、上からサラサラと砂鉄を振りかけると、まるで魔法のように美しい磁力線の模様が浮かび上がる。子どもたちの「おおー!」という歓声は、理科教師にとって最高の喜びの一つです。しかし、この砂鉄実験、ちょっとした難点があります。そう、「とにかく汚れる!」ということです。服についた砂鉄はなかなか落ちず、うっかり床にこぼそうものなら掃除が大変…。実験後の片付けに頭を抱えた経験は、多くの理科教師の先生方にあるのではないでしょうか。また目に砂鉄が入るととても危険です。

そんな悩みを解決してくれるのが、実験器具メーカーから販売されている「マグチップ」です。

砂鉄の代わりに、細かくカットされた金属の棒が透明な容器の中に入っていて、手を汚すことなく、しかも立体的な磁場の様子まで観察できる優れもの。しかし、学校の予算には限りがありますし、高価なマグチップを人数分揃えるのは難しい…。今回は、そんな先生方のために、たった100円でマグチップとほぼ同じ効果が得られる、超お手軽な自作キットの作り方をご紹介します。授業準備の時短にもなるこの方法、ぜひ次の実験で試してみてください!

準備はたったこれだけ!「100円マグチップ」のレシピ

まずは材料の準備です。すべて100円ショップで手に入りますので、放課後や休日にサッと買って帰れます。

【用意するもの】

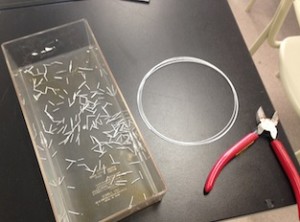

- 針金(太さが0.5mm程度のものがベスト)

- ニッパー

- 蓋つきの透明容器(小ぶりのタッパーやスパイス容器がおすすめ)

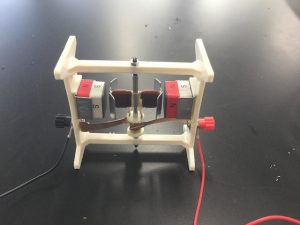

- 強力な磁石(ネオジム磁石など)

誰でも簡単!「100円マグチップ」の作り方と使い方

準備ができたら、いよいよ製作開始です。手順は驚くほどシンプルです。

- ニッパーを使って、針金を0.5mm〜1cm程度の長さに細かく切っていきます。この作業は、針金が飛び散らないように透明容器の中で行うのがおすすめです。

- 針金が容器の底全体に均等に行き渡るように、軽く揺すって広げます。

- 容器の下に磁石を置きます。この時、磁場が強ければ強いほど針金が反応しやすくなるため、強力な磁石を使うのがおすすめです。

しっかりと見えていますよね!

次に棒磁石のNとSを向かい合わせた場合はこちら。

NとN極を向かい合わせた場合、磁力線がうまくみえていますね。

もう少し針金を細かくきればよかったかな。

- 容器を軽くトントンと叩き、針金が磁場の向きに沿って並ぶ様子を観察します。

これだけで完成!生徒たちが実験を行う際には、まず「これは何が入っているんだろう?」と問いかけて興味を持たせ、実際に磁石を当ててみせると良いでしょう。通常の砂鉄実験と比べて、手が汚れる心配がなく、片付けも格段に楽になります。

砂鉄にはない魅力!「立体的な磁場」を観察する

この「100円マグチップ」の最大の利点は、ただ平面的な磁力線が見えるだけでなく、針金が磁力線に沿って「立ち上がる」ことです。砂鉄は平面的な模様しか見せられませんが、針金チップは磁場の立体的な様子を生徒に直感的に伝えられます。

【実験例】

- 棒磁石のN極とS極を向かい合わせた場合:磁力線がN極からS極に向かって流れる様子が、一本一本の針金が連なって曲線を描くことでよくわかります。針金がしっかりと立ち上がっている部分があることに注目させましょう。

- 棒磁石のN極同士を向かい合わせた場合:互いに反発し合う様子が、針金が磁石の間に近づくことができず、きれいにV字型に広がることで観察できます。これは、磁場の向きが反発し合う方向に働いているためです。

このように、磁石の配置を変えるだけで、さまざまな磁場の形を簡単に観察できます。生徒に磁石の配置を自由に工夫させて、どんな磁場の模様ができるか予想させる活動も面白いでしょう。科学的な思考力と探究心を育むのに役立ちます。

お問い合わせ・ご依頼について

科学の不思議やおもしろさをもっと身近に!自宅でできる楽しい科学実験や、そのコツをわかりやすくまとめています。いろいろ検索してみてください!

・運営者・桑子研についてはこちら

・各種ご依頼(執筆・講演・実験教室・TV監修・出演など)はこちら

・記事の更新情報はXで配信中!

![]() 科学のネタチャンネルでは実験動画を配信中!

科学のネタチャンネルでは実験動画を配信中!

2月のイチオシ実験!梱包材で遊ぼう!

- 静電気の時期になってきました。子供と一緒に梱包材で盛り上がろう!→ やめられなくなる!静電気実験20

体中に梱包材をはりつけてみよう!

体中に梱包材をはりつけてみよう!

テレビ番組等・科学監修等のお知らせ

- 「月曜から夜更かし」(日本テレビ)にて科学監修・出演しました。

書籍のお知らせ

- 1/27 『見えない力と遊ぼう!電気・磁石・熱の実験』(工学社)を執筆しました。

- サクセス15 2月号にて「浸透圧」に関する科学記事を執筆しました。

- 『大人のための高校物理復習帳』(講談社)…一般向けに日常の物理について公式を元に紐解きました。特設サイトでは実験を多数紹介しています。※増刷がかかり6刷となりました(2026/02/01)

- 『きめる!共通テスト 物理基礎 改訂版』(学研)… 高校物理の参考書です。イラストを多くしてイメージが持てるように描きました。授業についていけない、物理が苦手、そんな生徒におすすめです。特設サイトはこちら。

講師等・ショー・その他お知らせ

- 2/20(金)「生徒の進学希望実現支援事業」研究授業@福井県立若狭高等学校 講師

- 3/20(金) 日本理科教育学会オンライン全国大会2026「慣性の法則の概念形成を目指した探究的な学びの実践」について発表します。B会場 第3セッション: 学習指導・教材(中学校)③ 11:20-12:20

- 7/18(土) 教員向け実験講習会「ナリカカサイエンスアカデミー」の講師をします。お会いしましょう。

- 10/10(土) サイエンスショー予定

- 各種SNS X(Twitter)/instagram/Facebook/BlueSky/Threads

Explore

- 楽しい実験…お子さんと一緒に夢中になれるイチオシの科学実験を多数紹介しています。また、高校物理の理解を深めるための動画教材も用意しました。

- 理科の教材… 理科教師をバックアップ!授業の質を高め、準備を効率化するための選りすぐりの教材を紹介しています。

- Youtube…科学実験等の動画を配信しています。

- 科学ラジオ …科学トピックをほぼ毎日配信中!AI技術を駆使して作成した「耳で楽しむ科学」をお届けします。

- 講演 …全国各地で実験講習会・サイエンスショー等を行っています。

- About …「科学のネタ帳」のコンセプトや、運営者である桑子研のプロフィール・想いをまとめています。

- お問い合わせ …実験教室のご依頼、執筆・講演の相談、科学監修等はこちらのフォームからお寄せください。