【右ネジの法則】磁石の正体は「動く電気」だった?! 身近な現象で学ぶ電磁気のフシギ

サイエンストレーナーの桑子研です。毎日が実験。

電流の作る磁場: 電気と磁気の結びつきを解き明かす

子供の頃、砂場で磁石に砂鉄をくっつけて遊んだことはありませんか?あの不思議な力にワクワクした人も多いはずです。また、下敷きで頭をこすって髪の毛を逆立てた静電気も、理科の授業で習う身近な現象ですよね。でも、この「磁石の力」と「静電気の力」が、実は同じ「電気」という現象から生まれていると知ったら、どう感じますか?

かつて、多くの科学者たちは、この二つの力が別々のものだと考えていました。しかし、1820年、デンマークの物理学者ハンス・クリスチャン・エルステッドが、歴史を塗り替える大発見をします。導線に電流を流すと、そばに置いていた方位磁石の針が、今までとは違う方向を指したのです。これは、まるで魔法のような現象でした。

この発見は、「動く電気(電流)」が「磁気」を生み出すことを証明しました。静止している電気(静電気)は磁気とは無関係なのに、ひとたび流れ出すと、途端に磁気を帯び始める。この驚きの発見によって、今まで別々の力だと思われていた電気と磁気が、実はコインの表裏のように密接につながっていることがわかったのです。この「電気と磁気のつながり」を解き明かす鍵となる法則と、その応用について見ていきましょう。

磁場とは何か?

まずは、磁気の世界で力の働きを考える上で欠かせない「磁場(じば)」について見ていきましょう。磁場とは、磁気的な力が及ぶ空間のことで、磁石や電流の周りに発生します。砂鉄を磁石に近づけると、N極とS極にびっしりと砂鉄がくっつきますよね。これは、磁石が周囲に磁場を作り出し、その影響で砂鉄が引きつけられているためです。

磁石の不思議な力は、古代から知られていました。天然の磁石はトルコの「マグネシア」地方でよく採取されたことから、「マグネット」という名前の由来になったと言われています。磁石にはN極とS極という二つの極があり、静電気と同じように、同じ極同士は反発し、異なる極同士は引き合います。

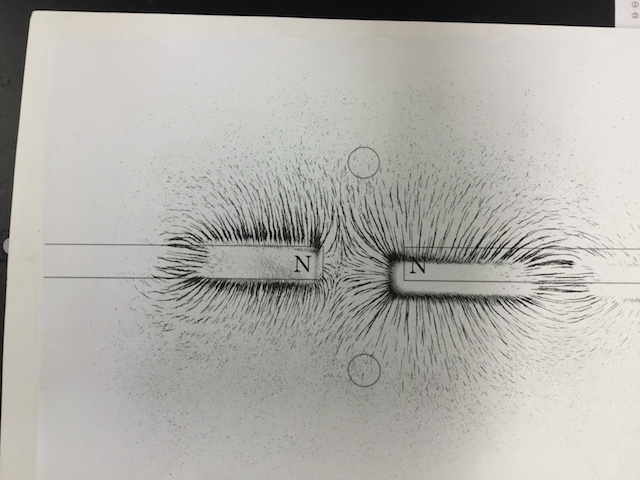

この磁気的な力の働く様子を可視化する方法が、磁力線(じりょくせん)です。棒磁石の周りに方位磁石を置くと、方位磁石の針が規則的な方向を指します。方位磁石のN極が指す向きをたどって線を引いていくと、N極から出てS極へと戻るような、不思議な曲線が見えてきます。この線のことを磁力線と呼びます。この磁力線が密集しているほど、磁場が強いことを意味します。

電流が磁場を作る「右ねじの法則」

エルステッドの実験から、電流が磁場を生み出すことがわかりました。では、その磁場はどのように発生するのでしょうか?

直線状の導線に電流を流すと、その周りには渦を巻くように磁場が発生します。この磁場の向きは、右手の親指を電流の流れる方向に向けたとき、他の指が回る向きと同じになります。まるで「右ねじ」を回したとき、親指の進む方向(電流)と、回る方向(磁場)が連動しているようです。この不思議な法則を「右ねじの法則」と呼びます。

そして、この電流が作る磁場の強さには、以下の法則があります。

H = I / 2πr

磁場(H)は、流れる電流の大きさに比例し、導線からの距離(r)に反比例します。つまり、たくさんの電流を流すほど、また導線に近づくほど、磁場が強くなるということです。

電流を操って磁石を作る「電磁石」

電流が磁場を作るという法則は、私たちの身の回りで大いに活用されています。その代表例が「電磁石」です。

電流が流れている時だけ磁場が発生し、電流を止めると磁場が消える。この性質をうまく使って、強力な磁石を作れないでしょうか?

その鍵となるのが、導線をぐるぐると巻いた「コイル」です。先ほどの右ねじの法則を思い出してください。円形に巻いた導線に電流を流すと、コイルの中心部分で、すべての場所から発生した磁場が同じ方向を向き、互いを強め合います。これを何重にも重ねたコイルに電流を流すと、中心に非常に強い磁場が発生し、まるで本物の棒磁石のような働きをします。

電磁石の磁場の向きも、右手の法則で簡単にわかります。人差し指から小指を「電流の流れる向き」に合わせて曲げたとき、親指が示す方向が磁場の向きとなります。この「電磁石」は、クレーンで鉄くずを運んだり、リサイクル工場でアルミ缶とスチール缶を分別したりと、私たちの生活を支える様々な場所で活躍しています。

磁石の正体は「分子電流」?

それでは、そもそも私たちが普段使っている磁石は、なぜ磁場を放っているのでしょうか?

科学者たちは、この謎を解くために、原子の世界まで目を向けました。原子の周りには、マイナスの電荷を持つ電子が、まるで惑星のようにグルグルと回っています。この電子の動きは、小さな円形に電流が流れている状態と同じです。

この考えを推し進めたのが、フランスの科学者アンドレ=マリ・アンペールです。彼は、磁石の内部には、無数の小さな円電流が流れており、それが一列にきれいに並んでいるために、全体として強力な磁場を作り出していると考えました。これを「分子電流説」と呼びます。

砂鉄や釘が磁石にくっつくのは、外部から磁場を受けることで、内部の原子の円電流の向きが一時的に揃い、自身も磁石になるためです。この現象を「磁化(じか)」と言います。

この考え方から、私たちが日常で体験する様々な磁気現象が説明できるようになりました。例えば、地球の北極と南極を結ぶように存在する「地磁気」は、地球内部の溶けた金属が自由電子を伴いながら自転することで電流が生まれ、それが磁場を作り出しているという「ダイナモ理論」で説明されています。地球という巨大な磁石も、根源には「電流」があったのですね。

電気と磁気は、一見すると全く違う現象に見えますが、実は密接な関係にありました。この「電気と磁気の統一」は、アインシュタインの相対性理論にもつながる重要な発見でした。私たちの生活に欠かせない電化製品は、この物理法則なしには存在しません。

※ この記事は拙著『大人のための高校物理復習帳』の付録記事として書いています。たの記事についても読めますので、こちらからどうぞ。

【特設ページに戻る】

『大人のための高校物理復習帳』(amazonリンク)

お問い合わせ・ご依頼について

科学の不思議やおもしろさをもっと身近に!自宅でできる楽しい科学実験や、そのコツをわかりやすくまとめています。いろいろ検索してみてください!

・運営者・桑子研についてはこちら

・各種ご依頼(執筆・講演・実験教室・TV監修・出演など)はこちら

・記事の更新情報はXで配信中!

![]() 科学のネタチャンネルでは実験動画を配信中!

科学のネタチャンネルでは実験動画を配信中!