【電磁誘導の法則】「発電所」から「ハイブリッドカー」まで! 現代社会を動かす”見えない魔法”の正体

サイエンストレーナーの桑子研です。毎日が実験。

電磁誘導で発生する電圧

誘導起電力 [V] = 巻き数 [N] × 磁束の時間変化 [ΔΦ/Δt]

まずは、身近なところから思い出してみましょう。導線に電流を流すと、そのまわりに磁場(磁束密度)が作られましたよね。さらに、導線をグルグル巻いてコイルにすると、その中心には強力な磁場が発生しました。そう、電流を流すことで磁場を生み出すことができたわけです。

電流(電荷の動き) → 磁場を作る!

小学校で学習した電磁石が思い出されますね。では、ここで一つの疑問が浮かびませんか?「逆に、磁場から電流を作り出すことはできないのだろうか?」と。

磁場 → 電流を作る?

もしこれが可能なら、磁石を動かすだけで電気が生まれることになります。これはまさに「発電」そのものです。そんなことが本当にできるのでしょうか?

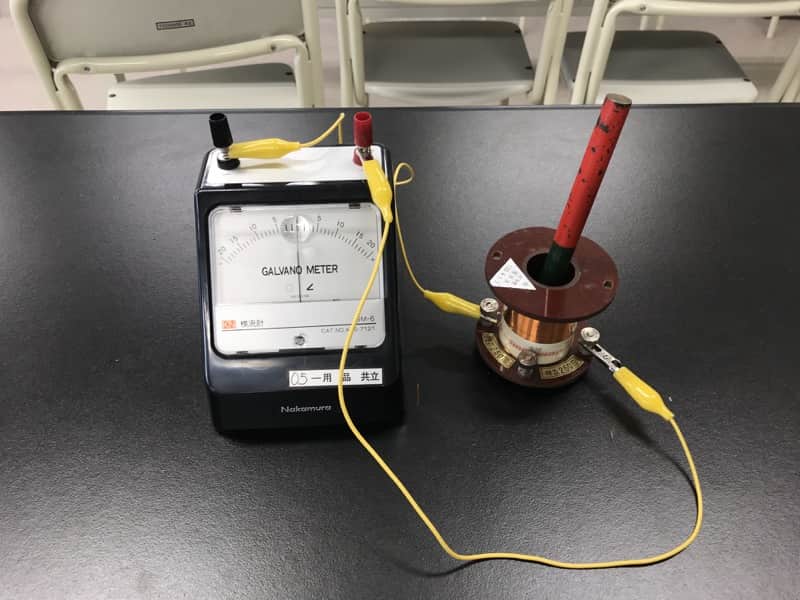

早速、実験で確かめてみましょう。導線を直径3~5cm程度の円筒に50回ほど巻いてコイルを作ります(サランラップの芯などが便利です)。そして、そのコイルと検流計(電流の向きや大きさを測る装置)を接続します。次の図は実験用コイルを使いました。

さあ、準備はOK。このコイルの前に棒磁石をそっと置いてみてください。電流は流れるでしょうか?…残念ながら、検流計の針はピクリとも動きません。静止した磁石からは何も生まれないようです。

では、少し意地悪な質問をしてみましょう。もしあなたが「電気の神様」だとしたら、コイルに電気を流すために、磁石をどうしますか?そうです、磁石を動かしてみるのです!

磁石をコイルの筒の中に素早く入れたり、出したりしてみてください。するとどうでしょう! なんと、検流計の針が左右に大きく振れます。これは、電流が流れていることを示しています。そして、磁石の動きを止めると、電流もすぐに止まってしまいます。

こちらの画像もご覧ください。ハンドルをまわすと磁石が回転します。そしてコイルの近くを磁石がとおると、電球が一瞬光ります。つくばエキスポセンターにあった展示の一つです。

この不思議な現象は、磁石を動かすことでコイルを貫く「磁場が変化したとき」に、電流が流れることを意味しています。電流が磁場を生み出すように、磁場の変化が電流を生み出すのです。

このように、磁場の変化によって電流が生じる現象を「電磁誘導」と呼びます。そして、このとき流れる電流は「誘導電流」と呼ばれます。

コイルは変化を嫌う、わがままな子?

誘導電流の流れる向きには、ある面白い規則性があります。例えば、N極をコイルに近づけると、コイルには反時計回りに電流が流れます。次に、N極をコイルから遠ざけてみましょう。すると、今度は逆の時計回りに電流が流れます。

この法則を理解するために、磁場の見方を変えてみましょう。「磁束」という物理量を使います。磁束とは、磁力線を束ねて数えられるようにしたもので、磁力線の本数が多いほど、その場所の磁場は強い(磁束密度が高い)ということになります。

実は、コイルには「自分を貫く磁束を一定に保とうとする」という、まるでわがままな子のような性質があります。先ほどの実験を思い出してください。N極をコイルに近づけると、コイルを貫く下向きの磁束が増加します。すると、コイルは「変化はイヤだ!」と、この増加を打ち消すために上向きの磁束を自ら作り出そうとします。このとき、右ねじの法則(親指が磁場の向き)に従って、電流は反時計回りに流れるのです。

逆に、N極を遠ざける場合はどうなるでしょうか。コイルを貫く下向きの磁束が減少します。すると、今度は「減るのもイヤだ!」と、この減少を補おうと下向きの磁束を作り出そうとします。その結果、電流は時計回りに流れるのです。

このように、誘導電流は常に「外部からの磁束の変化を打ち消すような向き」に発生します。この性質を「レンツの法則」と呼びます。電磁誘導によってコイルに発生する電圧を「誘導起電力」といい、その大きさは以下の式で表されます。

ファラデーの電磁誘導の法則

V = -N × (ΔΦ / Δt)

ここで、「-(マイナス)」はレンツの法則(変化を打ち消す向き)を示します。Nはコイルの巻き数、ΔΦ/Δtは磁束の時間変化率です。つまり、磁石を速く動かすほど(ΔΦ/Δtが大きくなるほど)、またコイルの巻き数が多いほど(Nが大きいほど)、大きな電圧が発生することがわかります。この法則を「ファラデーの電磁誘導の法則」と言います。

電磁誘導が動かす現代社会

電磁誘導の原理は、私たちの身の回りのあらゆる場所で活躍しています。

交流発電機:電気を生み出す心臓部

電磁誘導の法則は、まさに発電機そのもの。発電所では、火力、水力、原子力など、どんなエネルギー源であっても、最終的には巨大なコイルを磁石の中で高速回転させ、この原理を利用して電気を生み出しています。

家庭に届く電気は、プラスとマイナスが常に変化する「交流」という形で送られています。発電機は、コイルの回転によって、この向きが周期的に変わる交流電流を作り出す仕組みになっているのです。

ハイブリッドカーと回生ブレーキ:捨てていたエネルギーを再利用

ハイブリッドカーには、ガソリンエンジンに加えてモーターが搭載されています。このモーターがすごいのは、ただ車を動かすだけでなく、減速時には「発電機」として働くこと。ブレーキをかける際に、車が持つ運動エネルギーを、電磁誘導を使って電気エネルギーに変え、バッテリーに充電するのです。これにより、捨てていたエネルギーを再利用できるため、燃費が格段に良くなります。この賢い仕組みを「回生ブレーキ」と呼びます。

渦電流ブレーキ:非接触で止める新幹線

強い磁石をアルミ板の上で滑らせてみてください。すると、まるで目に見えないブレーキがかかったように、磁石がすぐに止まってしまいます。これも電磁誘導の応用です。

磁石が動くと、金属板の内部に「渦電流」という誘導電流が発生します。この渦電流が、磁石の動きを打ち消すような磁場を作り出すため、磁石に抵抗力が働き、動きが止まるのです。

この原理を利用した「渦電流ブレーキ」は、新幹線や大型トラックの補助ブレーキとして使われています。車輪に直接触れないため、摩擦による摩耗がなく、安全で効率的なブレーキとして重宝されています。

「変化を嫌う」というコイルのわがままな性質が、私たちの社会を動かすエネルギーを生み出し、さらには乗り物の安全まで支えてくれているなんて、驚きですよね。この電磁誘導の原理は、一見難しそうに見えますが、実はとても身近な「変化」の力だったのです。

※ この記事は拙著『大人のための高校物理復習帳』の付録記事として書いています。たの記事についても読めますので、こちらからどうぞ。

【特設ページに戻る】

『大人のための高校物理復習帳』(amazonリンク)

お問い合わせ・ご依頼について

科学の不思議やおもしろさをもっと身近に!自宅でできる楽しい科学実験や、そのコツをわかりやすくまとめています。いろいろ検索してみてください!

・運営者・桑子研についてはこちら

・各種ご依頼(執筆・講演・実験教室・TV監修・出演など)はこちら

・記事の更新情報はXで配信中!

![]() 科学のネタチャンネルでは実験動画を配信中!

科学のネタチャンネルでは実験動画を配信中!