LEDで見える電気の波!直流と交流の違いがひと目でわかる実験(50Hzを体感)

サイエンストレーナーの桑子研です。毎日が実験。

「交流ってなに?」を“見せて感じる”5分実験!LEDで体感する電気のふしぎ

50Hzと聞いてピンときますか?家庭用電源が“交流”だと習っていても、電池(直流)と違って、普段の生活でその存在を意識することは少ないのではないでしょうか。実は、交流は身近な家電を動かしている大切な存在。それなのに、生徒にとっては「波のような電気」といわれても実感がわかない……そんなモヤモヤを、たった5分で一気に解消できる実験をご紹介します。

今回は、教科書にも掲載されているLEDの発光を用いた交流と直流の違いの観察を、「赤ちゃんのいる家庭でよく使われるジョイントマット」を使って超手軽に再現できるレシピにアレンジしました。しかも、工具いらず。準備も片づけもスムーズなので、授業のすき間時間やオープンスクールでのデモにもぴったりです。

科学のレシピ

● 用意するもの

• 抵抗付きLED(白)…2個

• ジョイントマット(30×30cm)…1枚(厚さ1.8cm程度)

• 導線(20cm程度 × 数本)

• 絶縁テープ

• 安定化電源(DC/AC切替可のもの)

作り方

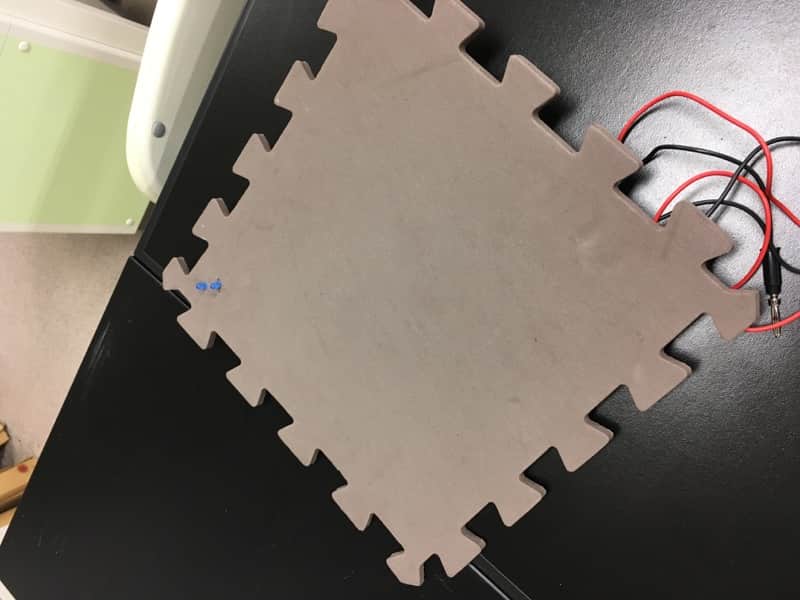

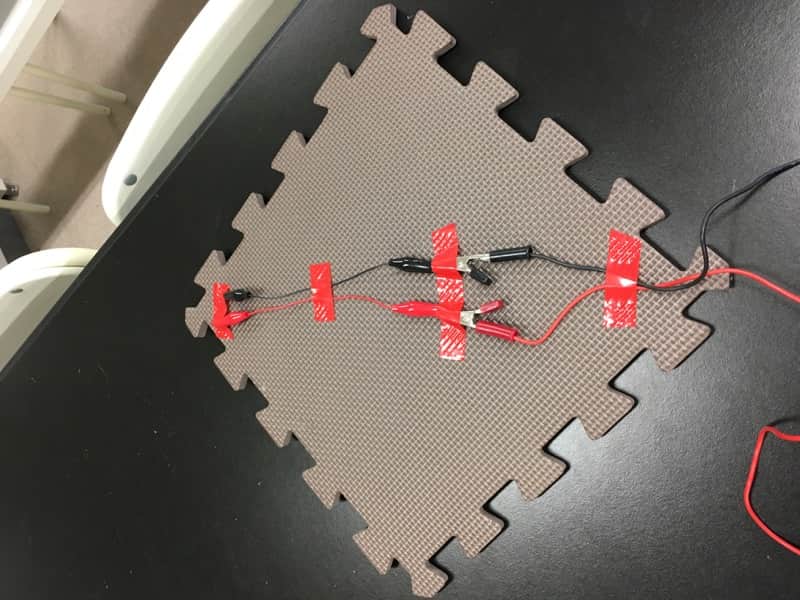

まずは完成イメージをご覧ください。LEDの発光が「直流」と「交流」でどのように違うか、目で見てはっきりわかります。

【1】LEDをシートに差し込む

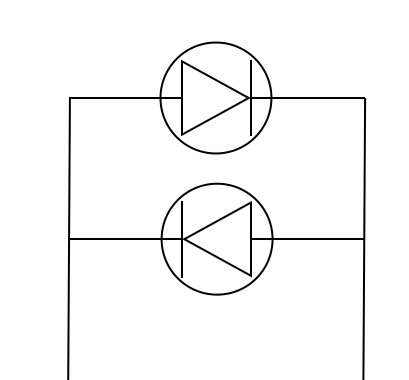

ジョイントマットの適度な柔らかさで、LEDがしっかりと「手で」差し込めます。2個のLEDを表側から差し、足が互いに長短でペアになるように配置してください。

【2】裏面で配線する

マットの裏側で、LEDの足を導線で接続します。極性(+と-)が正しく接続されるよう注意し、絶縁テープでしっかり固定しましょう。

こちらは別バージョンです。

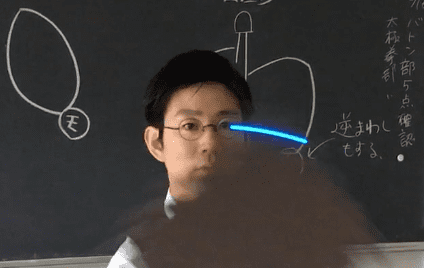

光り方の違いを体感

• 直流(DC):LEDが常に明るく点灯します。

• 交流(AC):LEDがチカチカと点滅して見えます(特に片方はほとんど光らないことも)。50Hzや60Hzの違いによっても見え方が変わります。

この違いは「整流(ダイオードの性質)」と「交流の極性が入れ替わる性質」によるもの。教科書の図だけでは伝わりづらい内容が、目の前でくっきり体験できます。

指導のヒント

• 生徒に「どっちが交流だと思う?なぜそう思う?」と問いかけながら実験させることで、観察→仮説→検証の流れが自然に身につきます。

• チカチカの見え方をスマホのスロー撮影で観察すると、さらに興味が深まります。

お問い合わせ・ご依頼について

科学の不思議やおもしろさをもっと身近に!自宅でできる楽しい科学実験や、そのコツをわかりやすくまとめています。いろいろ検索してみてください!

・運営者・桑子研についてはこちら

・各種ご依頼(執筆・講演・実験教室・TV監修・出演など)はこちら

・記事の更新情報はXで配信中!

![]() 科学のネタチャンネルでは実験動画を配信中!

科学のネタチャンネルでは実験動画を配信中!

2月のイチオシ実験!梱包材で遊ぼう!

- 静電気の時期になってきました。子供と一緒に梱包材で盛り上がろう!→ やめられなくなる!静電気実験20

テレビ番組・科学監修等のお知らせ

- 「月曜から夜更かし」(日本テレビ)にて科学監修・出演しました。

- 2月27日 科学監修をした番組が放送予定です。

書籍のお知らせ

- 1/27 『見えない力と遊ぼう!電気・磁石・熱の実験』(工学社)を執筆しました。

- サクセス15 2月号にて「浸透圧」に関する科学記事を執筆しました。

- 『大人のための高校物理復習帳』(講談社)…一般向けに日常の物理について公式を元に紐解きました。特設サイトでは実験を多数紹介しています。※増刷がかかり6刷となりました(2026/02/01)

- 『きめる!共通テスト 物理基礎 改訂版』(学研)… 高校物理の参考書です。イラストを多くしてイメージが持てるように描きました。授業についていけない、物理が苦手、そんな生徒におすすめです。特設サイトはこちら。

講師・ショー・その他お知らせ

- 3/20(金) 日本理科教育学会オンライン全国大会2026「慣性の法則の概念形成を目指した探究的な学びの実践」について発表します。B会場 第3セッション: 学習指導・教材(中学校)③ 11:20-12:20

- 7/18(土) 教員向け実験講習会「ナリカカサイエンスアカデミー」の講師をします。お会いしましょう。

- 10/10(土) サイエンスショー予定

- 各種SNS X(Twitter)/instagram/Facebook/BlueSky/Threads

Explore

- 楽しい実験…お子さんと一緒に夢中になれるイチオシの科学実験を多数紹介しています。また、高校物理の理解を深めるための動画教材も用意しました。

- 理科の教材… 理科教師をバックアップ!授業の質を高め、準備を効率化するための選りすぐりの教材を紹介しています。

- Youtube…科学実験等の動画を配信しています。

- 科学ラジオ …科学トピックをほぼ毎日配信中!AI技術を駆使して作成した「耳で楽しむ科学」をお届けします。

- 講演 …全国各地で実験講習会・サイエンスショー等を行っています。

- About …「科学のネタ帳」のコンセプトや、運営者である桑子研のプロフィール・想いをまとめています。

- お問い合わせ …実験教室のご依頼、執筆・講演の相談、科学監修等はこちらのフォームからお寄せください。