慣性の法則の概念形成を目指したて!生徒が挑む“完璧な等速直線運動の実現”の探究型授業「その台車、本当に等速?」

サイエンストレーナーの桑子研です。毎日が実験。

中学校・高校の物理・力学の単元で誰もが学ぶ「等速直線運動」。口頭で「加速度ゼロ、速度一定」と説明するのは簡単ですが、実際に実験で”完璧な”等速直線運動を再現しようとすると、これがなかなか難しい。教科書通りの理想的な状態と、現実の間にギャップを感じた経験、きっと多くの先生方がお持ちなのではないでしょうか。

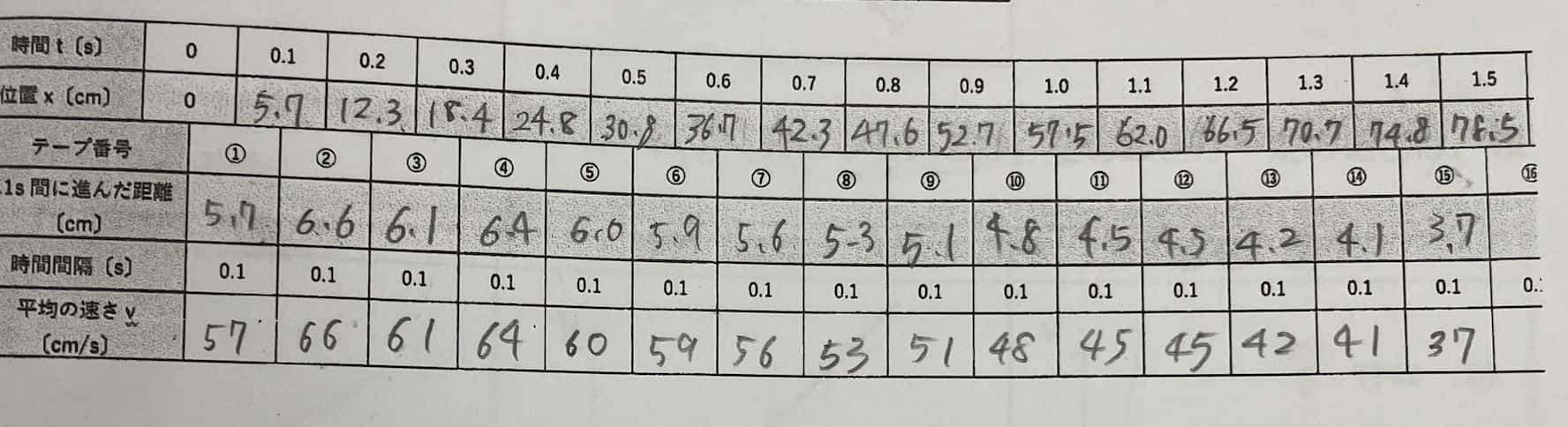

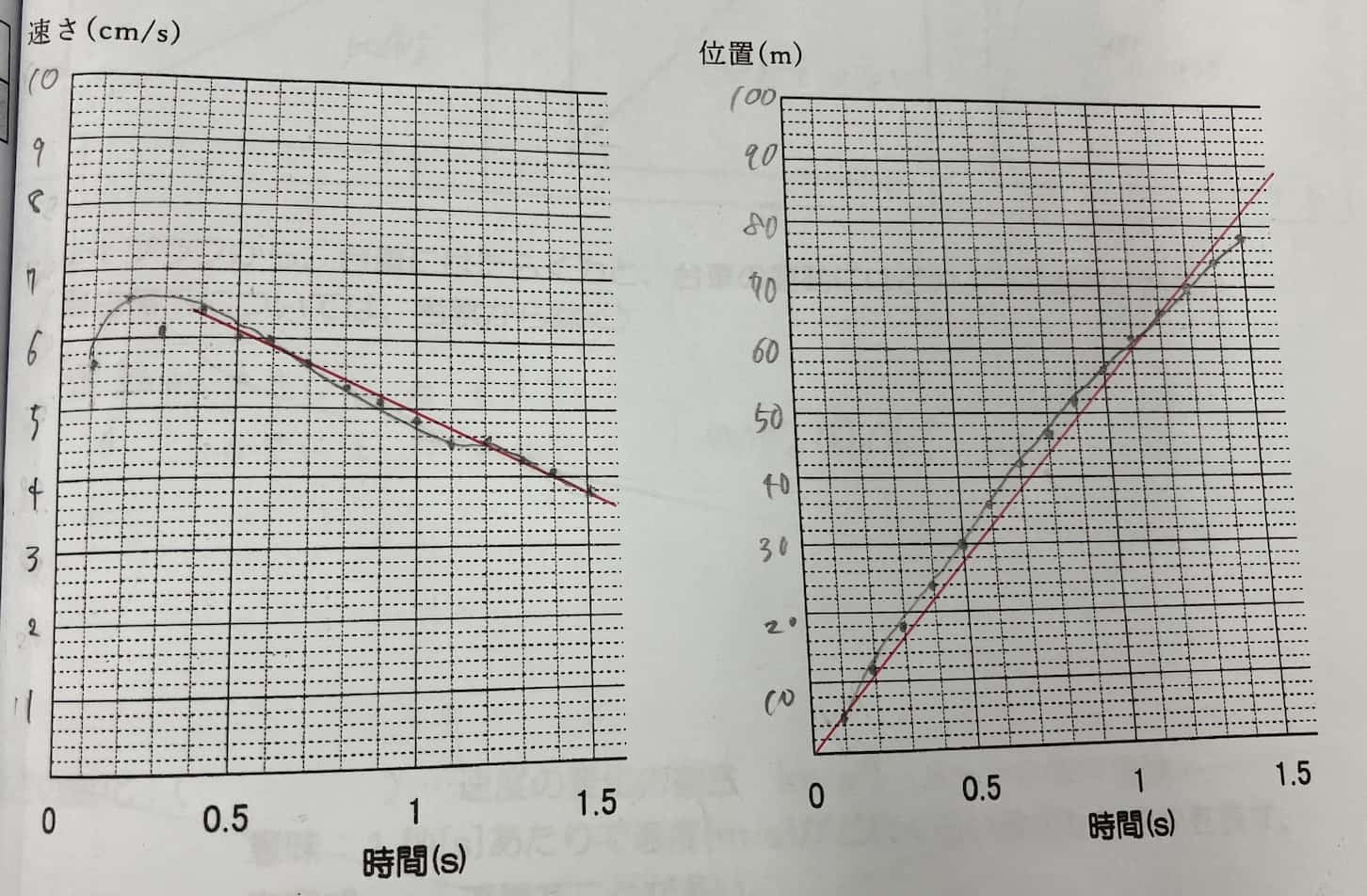

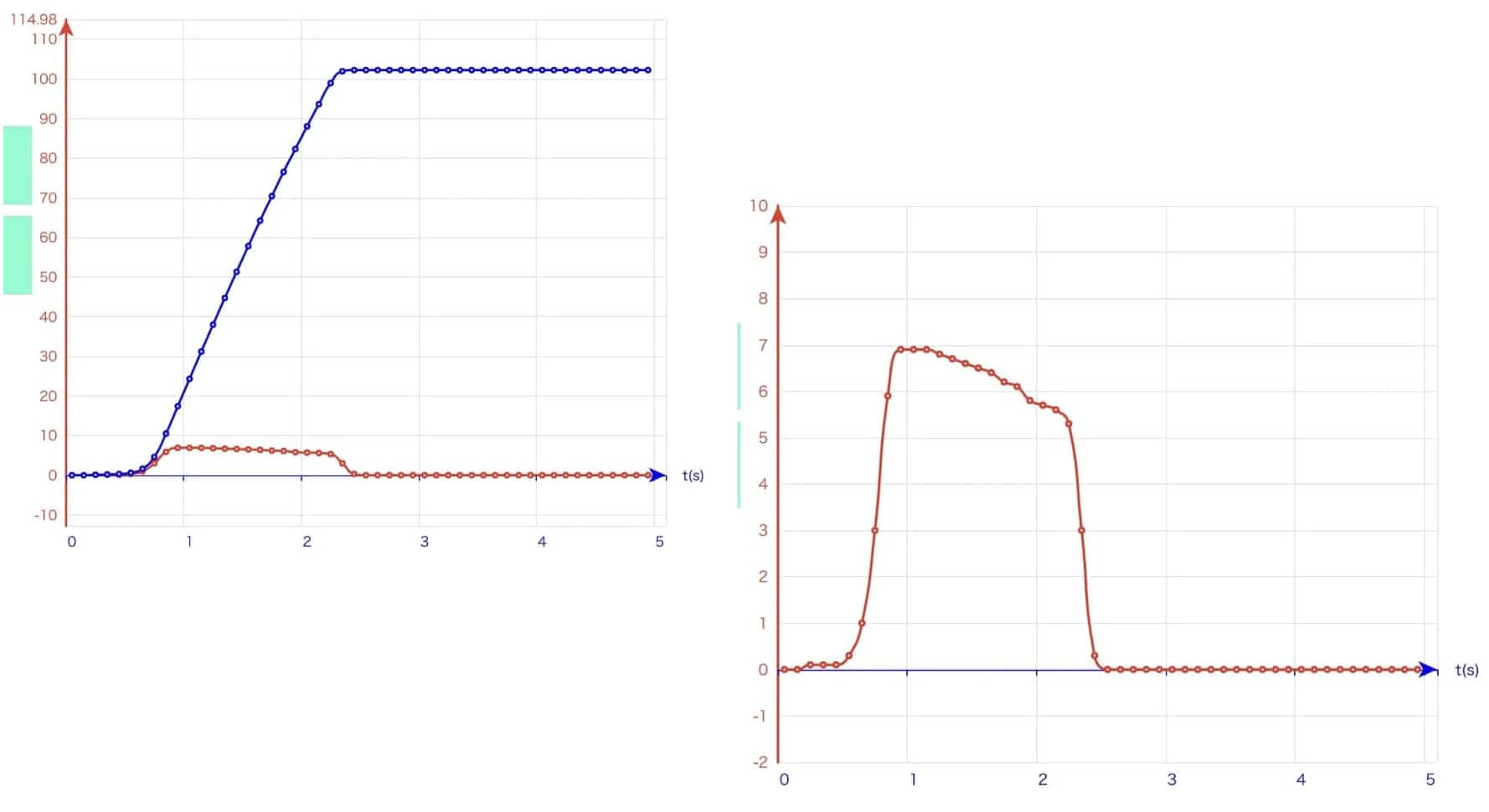

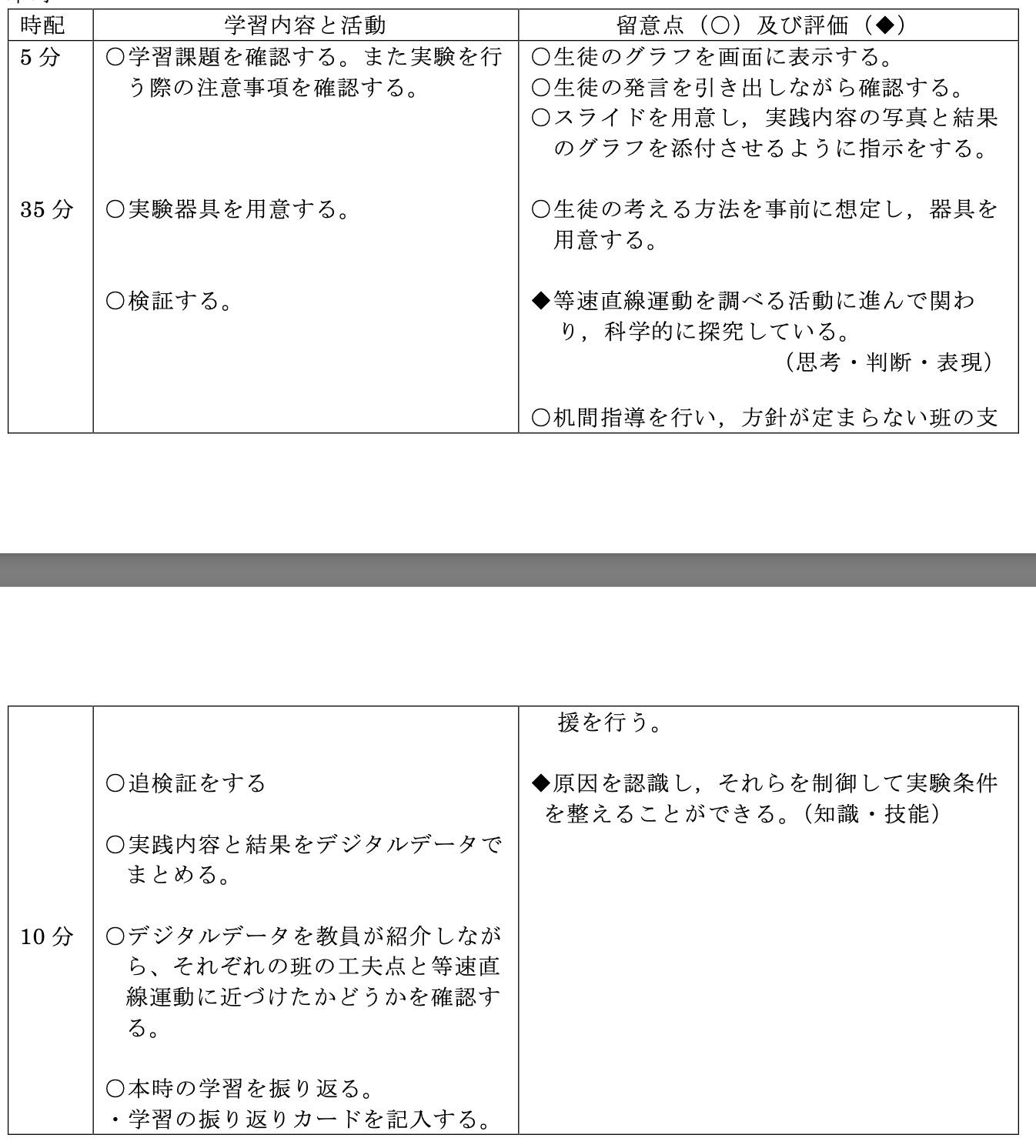

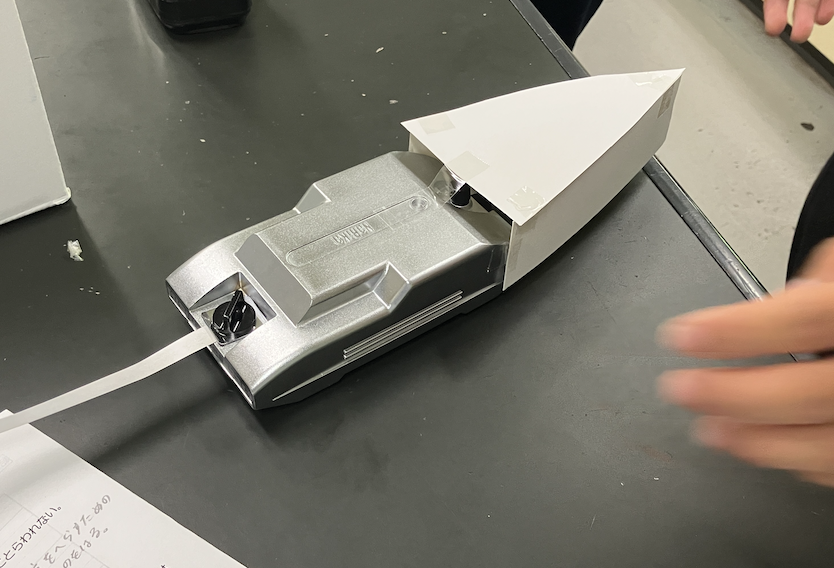

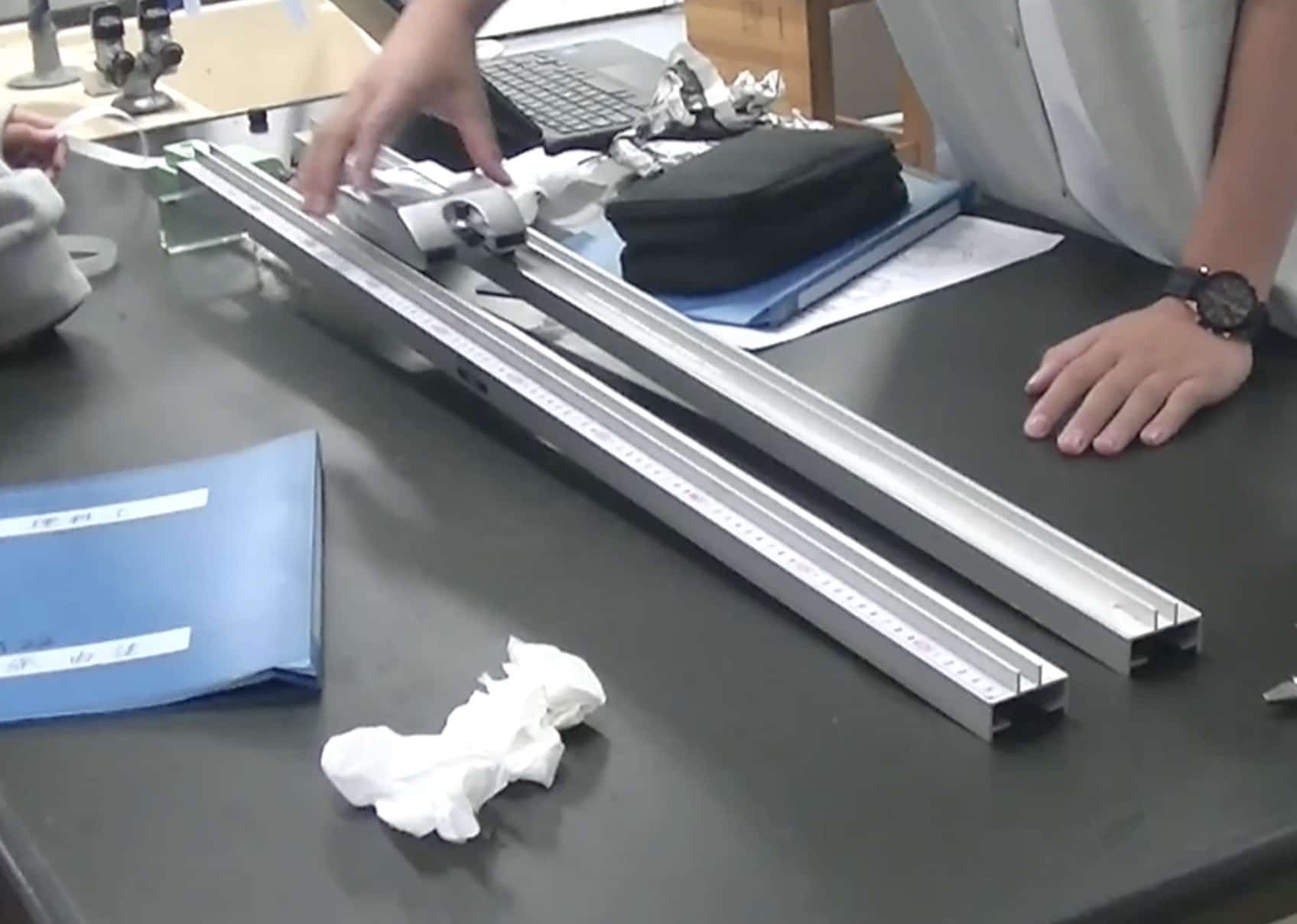

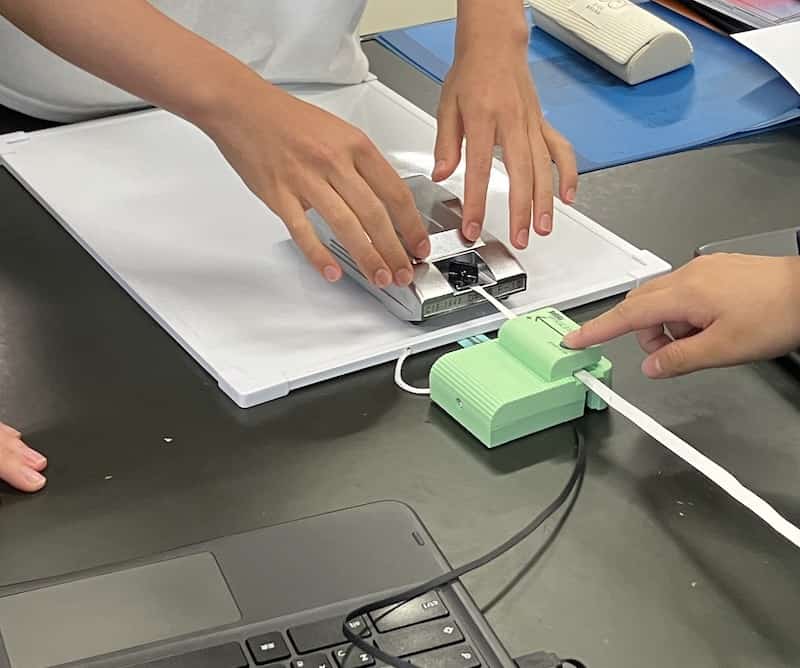

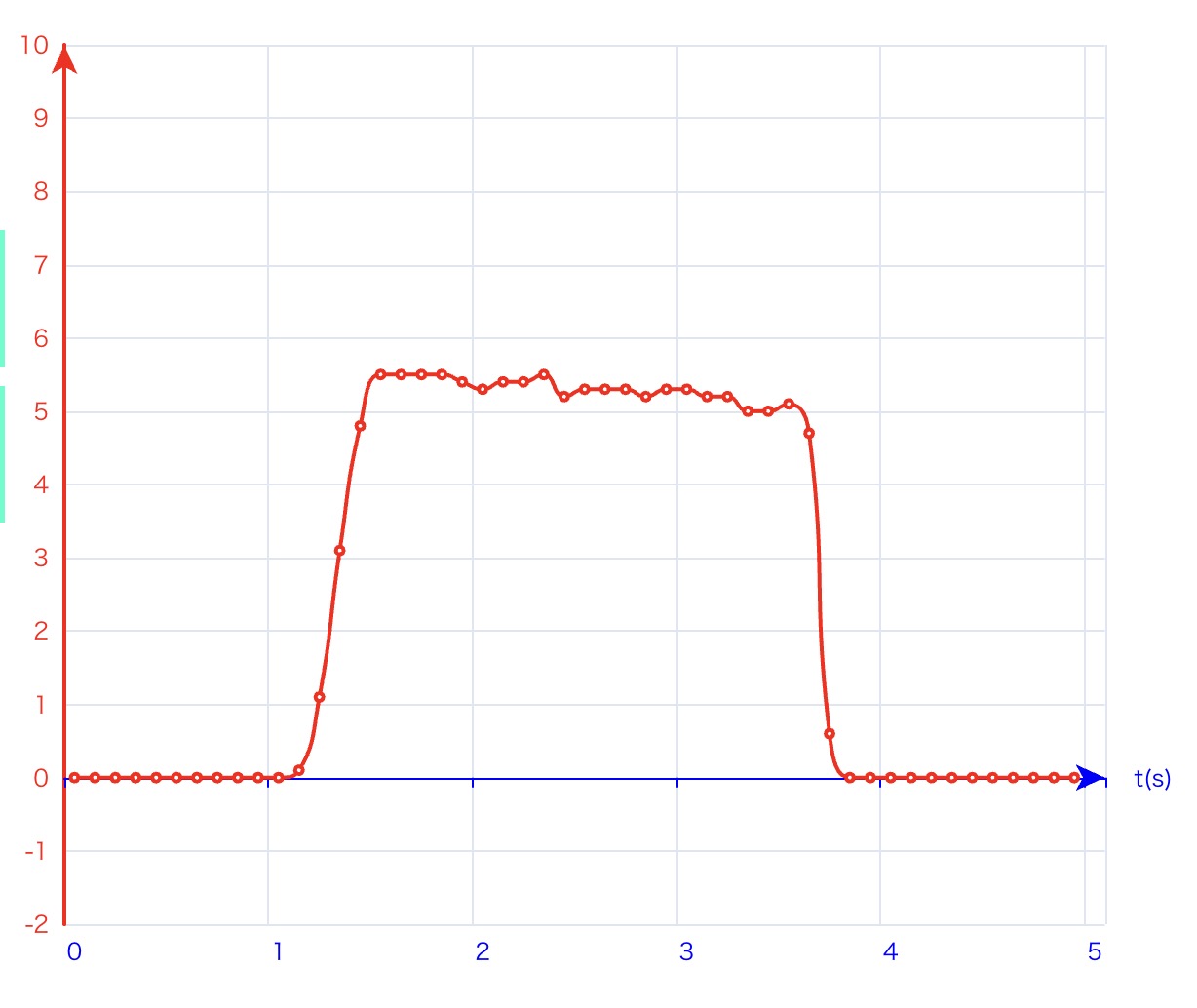

「水平な机の上で力学台車を押して測定する」――これは多くの学校で定番の実験ですが、いざやってみると、台車はわずかに減速してしまい、記録タイマーのドット間隔も徐々に狭まっていく様子が見て取れます。特に、従来の打点式の記録タイマーではなく、デジタル記録タイマー(記録タイマーd)を使うと、その減速の様子がV-tグラフではっきり表れ、生徒たちから「これ、本当に等速なんですか?」と鋭いツッコミが入ることも少なくありません。

左のグラフがv-tグラフです。

デジタル記録タイマーの「記録タイマーd」を使うと、さらによくわかります。やはり徐々に下がっています。

ドライアイスを使うとそこそこマシにはなりますが…

これが生徒が実際に撮影をしたストロボ写真

これが生徒が実際に撮影をしたストロボ写真

この現実の観察結果を、理想的な「等速直線運動」と見なして慣性の法則を導き出すのは、生徒にとって納得のいく論理展開とは言いがたいでしょう。そこで、「ではどうしたら本物の等速直線運動になるのか?」と、生徒に一歩踏み込ませる授業はできないだろうか、と。今回の実践は、まさにその問いを軸に、生徒が力と速さを量的・関係的な視点から探究し、深い理解へと導くことを目的としたものです。運動の変化の原因となる「力」に着目することで、より本質的な理解を促し、空気抵抗や質量の違いといった要因を認識し、それらを制御して実験条件を整える力を育むことを目指しました。

なおこの実践は吉本一紀先生が開発したものをもとにして、河野勉先生と一緒にデジタル記録タイマーdを使って改善をしたという実践の記録です。

授業のテーマ:「完璧な等速直線運動を実現する!」

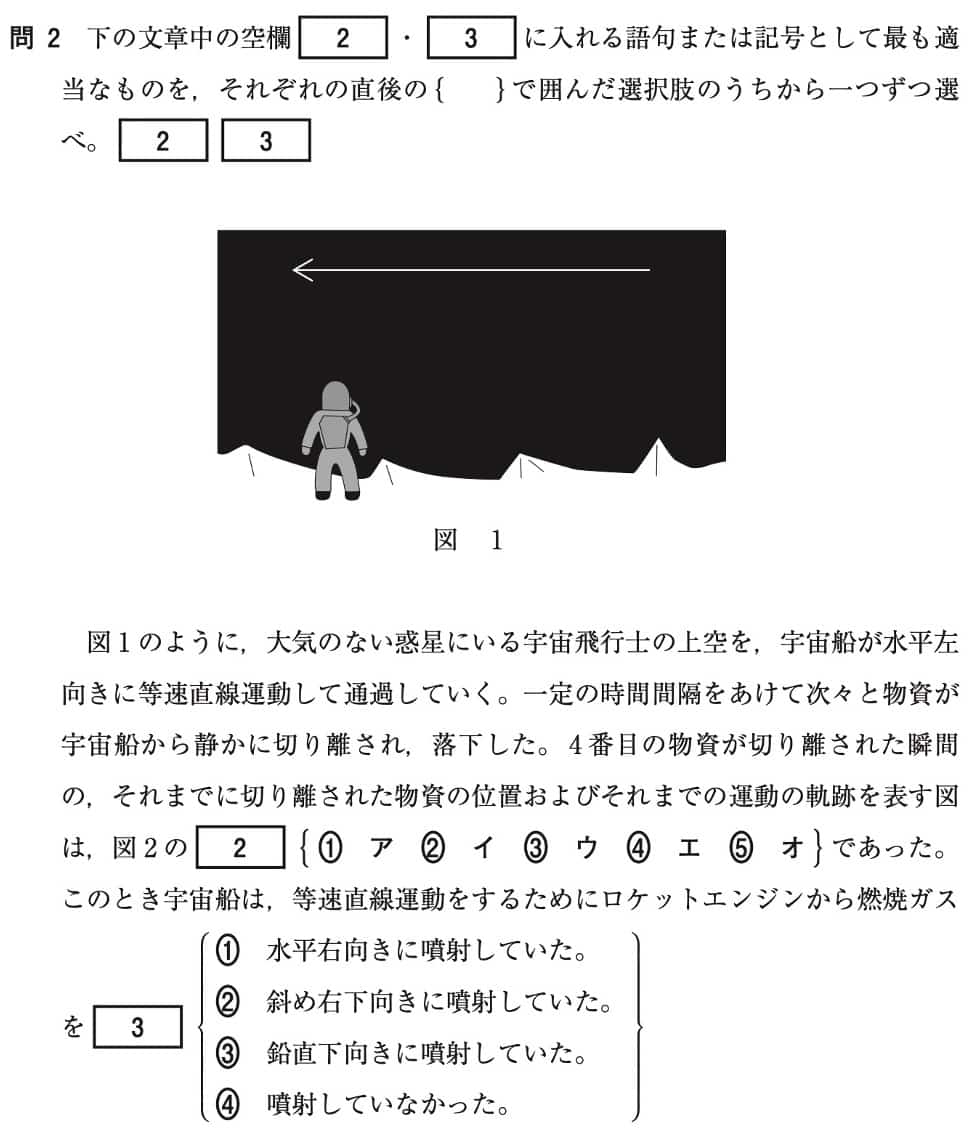

今回の授業のテーマは、ずばり「どうすれば本当に等速直線運動を実現できるか?」です。教科書で「等速直線運動をする場合は合力がゼロになる」と学んだり、先生が繰り返し説明したりしても、この概念は生徒の直感に反するため、なかなか定着しにくいものです。実際、大学入学共通テストのプレテスト(第2回)でもこの点が問われました。題材としては、大気のない惑星にいる宇宙飛行士の上空を宇宙船が水平左向きに等速直線運動をしている。この時宇宙船は、等速直線運動をするためにロケットエンジンから燃焼ガスをどちらの向きに出していたか?という問題です。

惑星には大気はなく、空気抵抗は考えら得ないので、等速直線運動をするためには、重力をキャンセルするために、燃焼ガスを鉛直下向きに出して、その反作用で、重力と逆向きの上むきの力を得る必要があります。そのため選択肢の「鉛直下向きに噴出していた。」を選ぶことになります。

慣性の法則だけではなく、作用反作用の法則の要素も入っているとはいえ、高校生の正答率はなんとわずか19.7%という結果でした。高校生になっても理解が深まっているとは言い難いようです。

これは、合力0で等速直線運動をするという事実が、日常の経験からするとかけ離れたように感じる物理現象であり、ガリレオがこの概念に気づいたことがいかに革新的であったかを物語っています。

本授業の狙いは、生徒が「等速直線運動を実現する」という探究的な活動を通して、運動を捉える認識の深化を図ることです。

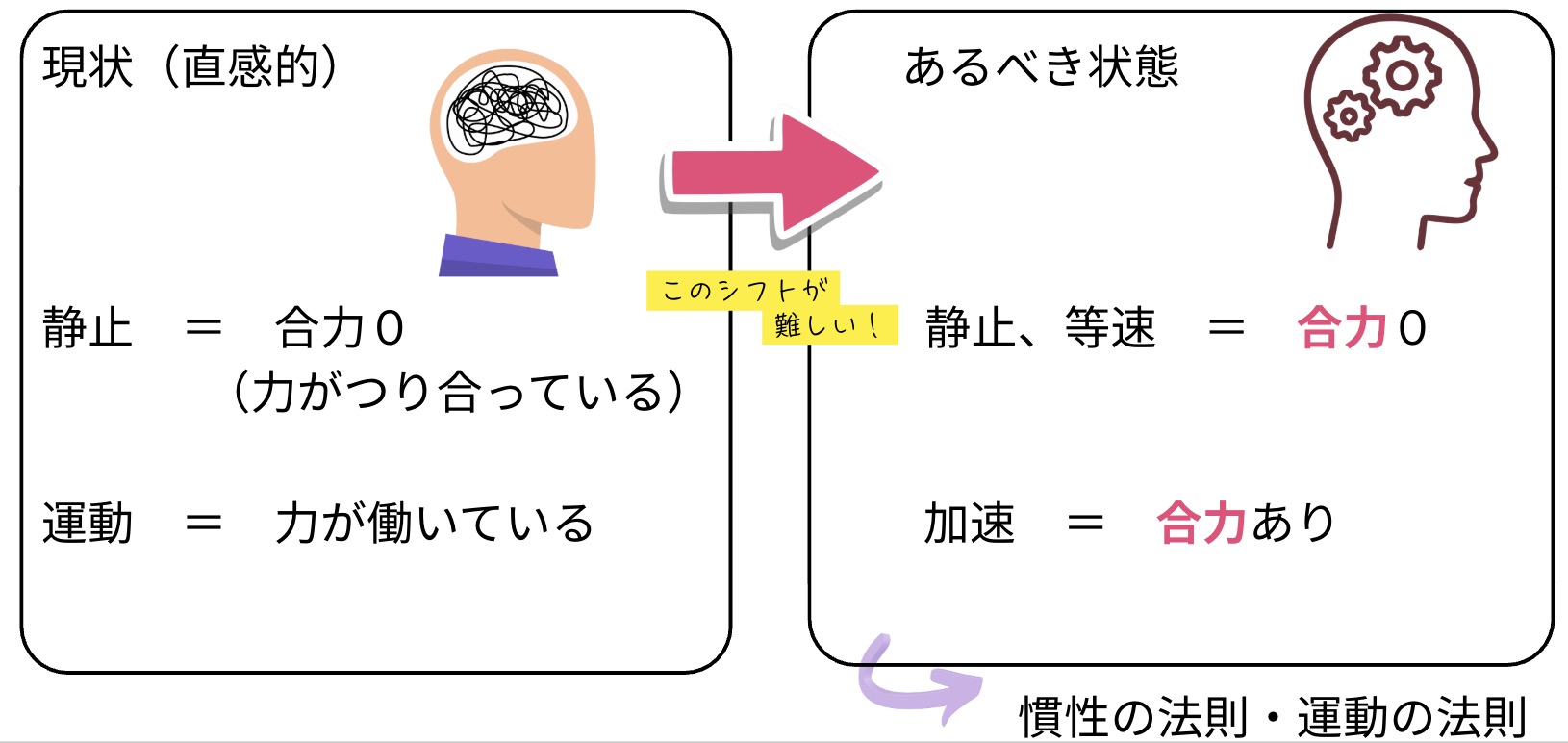

これまでの中1や中3で「静止」については「力がつり合っている」と捉えています(捉えやすい)。

また中3ではさらに、斜面上ではどのような運動をするのかについて分析しました(「動く」について学習)。その結果、速度が一定の割合で変化していることを見出しています。また斜面上での台車に働く力の大きさを測定させているので、力が一定に働くと、等加速度直線運動をするということを見出しました(捉えやすい)。

そして水平面上での運動について学習をしており、台車をちょこっと押してから、記録タイマーで運動を分析すると、その速度はほとんど変わらず、等速直線運動になるはずだと学習しています。つまり進行方向への力が働かない場合は、等速直線運動になるということを説明しています(これも捉えやすいが、日常生活でそんなことほとんどない)。

しかし、ここで問題となるのが、力が働いているのに、速度が変化していない場合があるということです。例えば自転車を漕ぎ続けていて等速直線運動をしている場合です。

力がつり合っていて(合力0)、止まっておらず等速直線運動で動いている場合があるということです。これが理解しにくいわけです。ここに大きな壁があり、「力」から「合力」へと発想の転換が必要になります。合力がどうなのか?というのが、論点になってくるわけです。これがわからないと、慣性の法則や運動の法則につながりません。

これが教科書で書いてあるし、口頭で何度も教師としては伝えるわけですが、結果としてなかなか理解できないという現実があります。そこで等速直線運動の探究の出番です。実際の実験データを見ると、運動は常に減速(負の加速)していることに生徒は気づきます。

「なぜ減速するのか?」「どうすれば減速しないのか?」

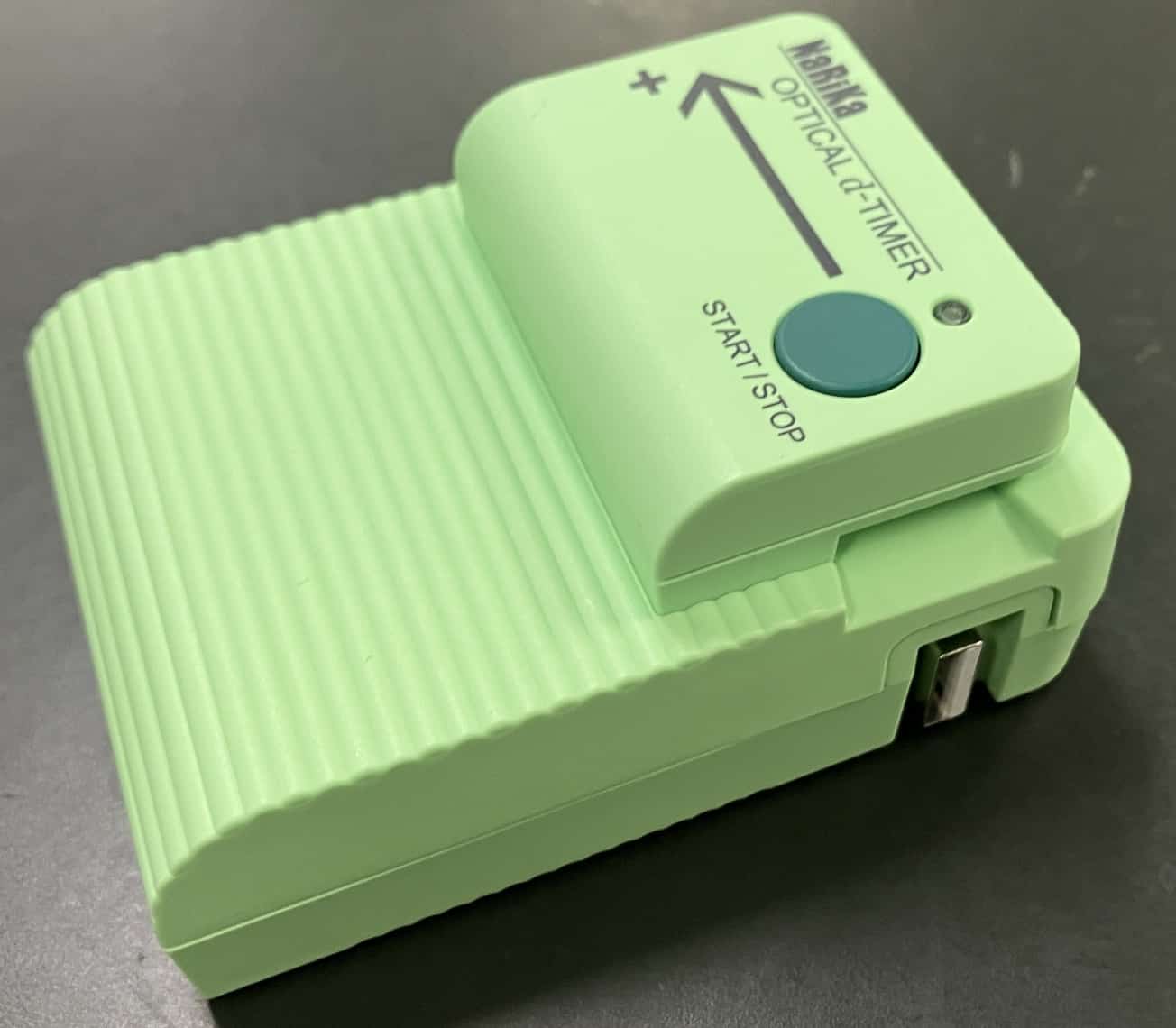

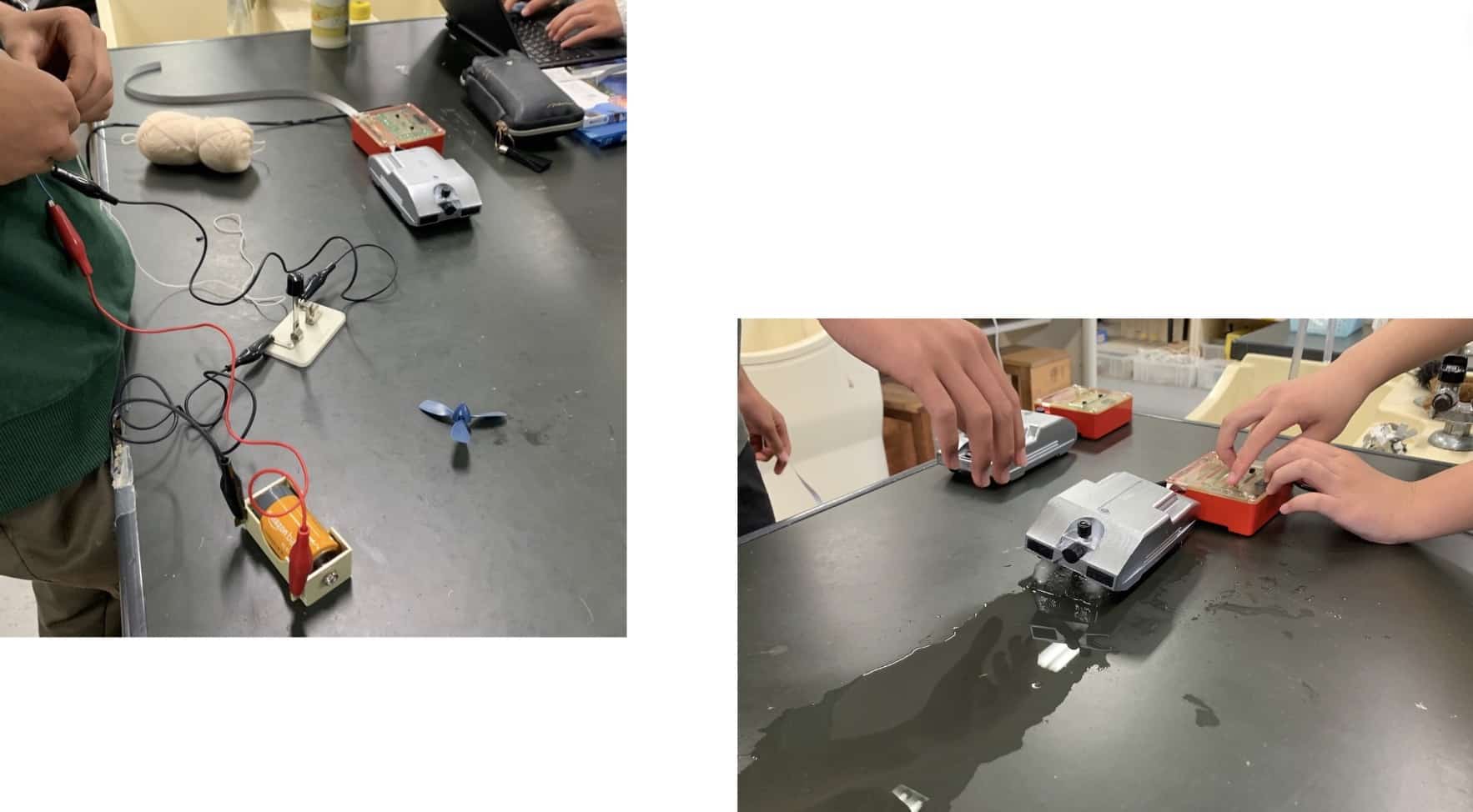

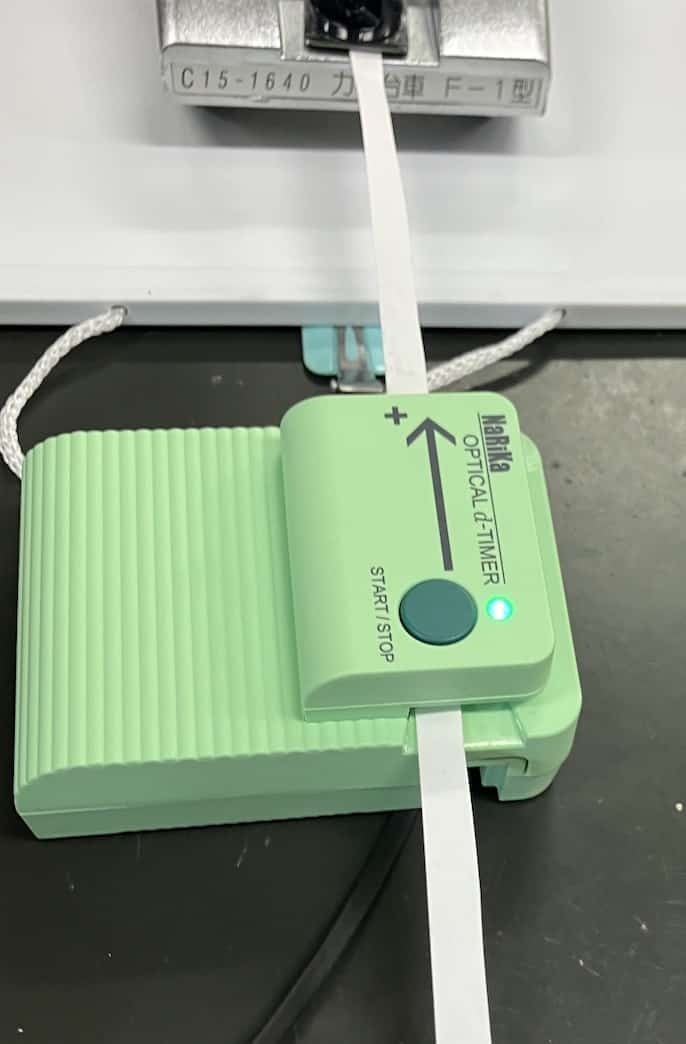

理論と実験結果のずれはなんだろうか?生徒は班員と協力して、摩擦力や空気抵抗を小さくする仮説や、それらの抵抗力とつり合う力を働かせる仮説を立て、実験計画を行います。この「等速直線運動を実現する」という課題の下、生徒自身が探究活動を行うのです。ここに新しい実験道具であるデジタル記録タイマーd(ナリカ)を用いることで、記録テープを切って貼るという「工作の時間」を短縮し、V-tグラフを瞬時に確認できます。これにより、生徒は仮説→実行→改善のサイクルを何度も繰り返すことができ、より多くの気づきを得ることが可能になりました。

デジタル記録タイマーd

生徒たちの創造力が爆発!試行錯誤から生まれる科学的思考

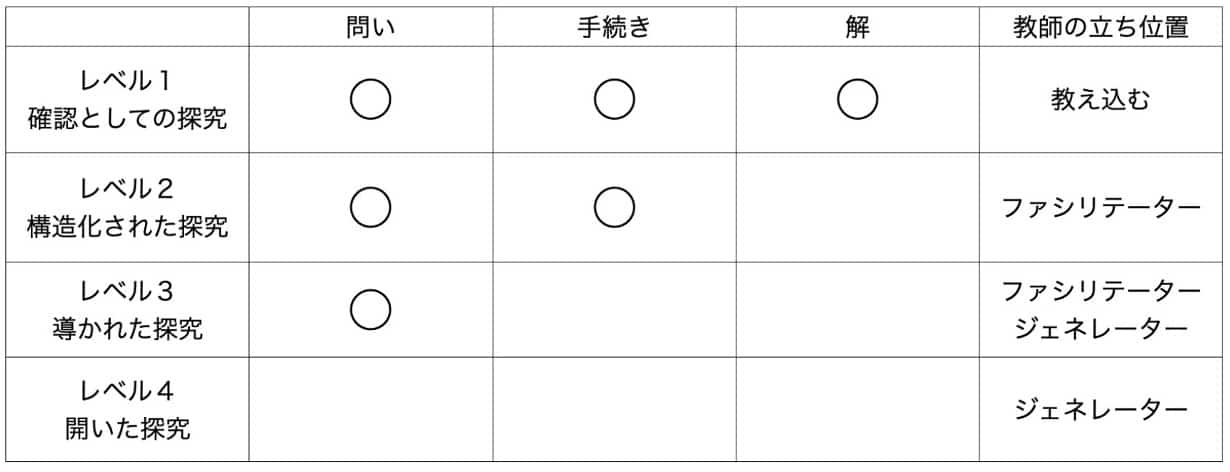

今回の探究のレベルは、レベル3の「導かれた探究」です。問いの投げかけまでを教員で行って、その後の手続き以降は生徒自身が考えていくという内容です。

Banchi &Bell(2008)

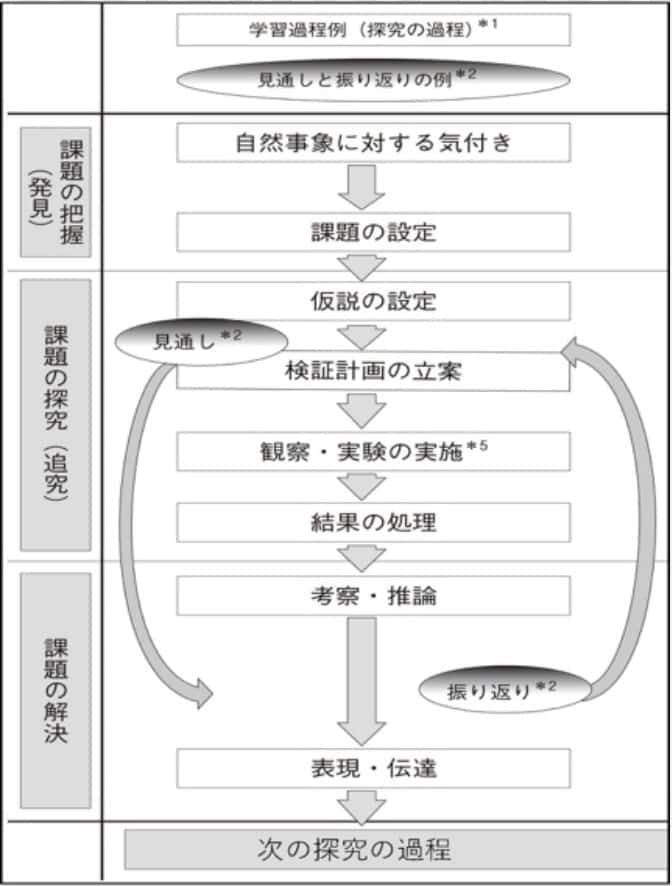

探究の過程で重視をしたポイントとして、「課題の探究」です。実際にやってみる中で得られる気づきを大切にします。何度も繰り返せるような取り組みです(記録タイマーdが活躍する理由です)。

初めに等速直線運動になっていないという事実に気づかせて、その後仮説立てをして、実際に検証方法を個人と、班で考えて、必要なものの準備等をさせます。この時間は短く15分程度で終えておきましょう。今回の実践は実際に手を動かしながら気づかせるということがポイントであるためです。そして次回の授業で実際に試させます。

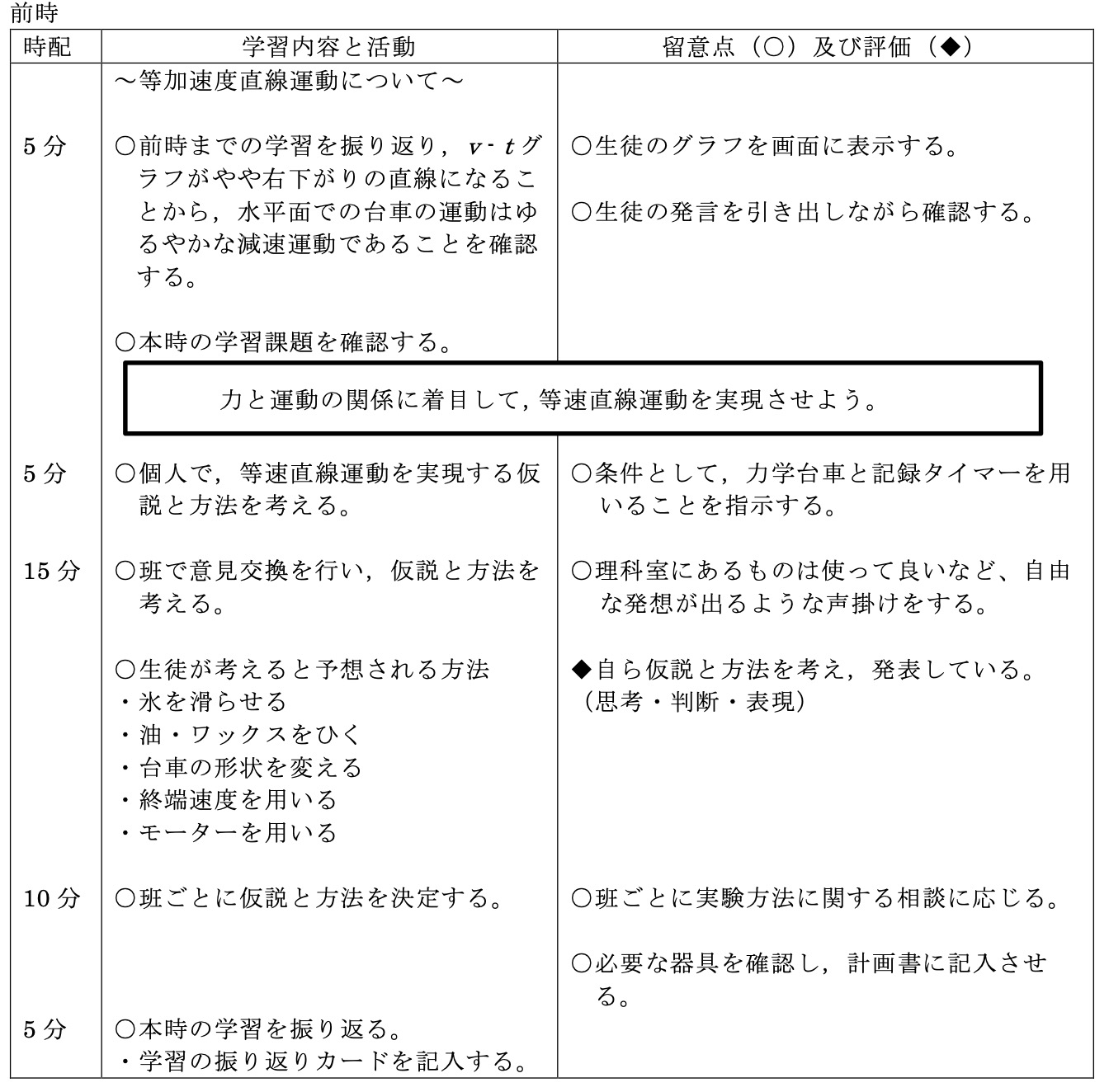

具体的な指導案について

3時間展開の内容です。指導案はこちらをご覧ください。→ 等速直線運動の実現

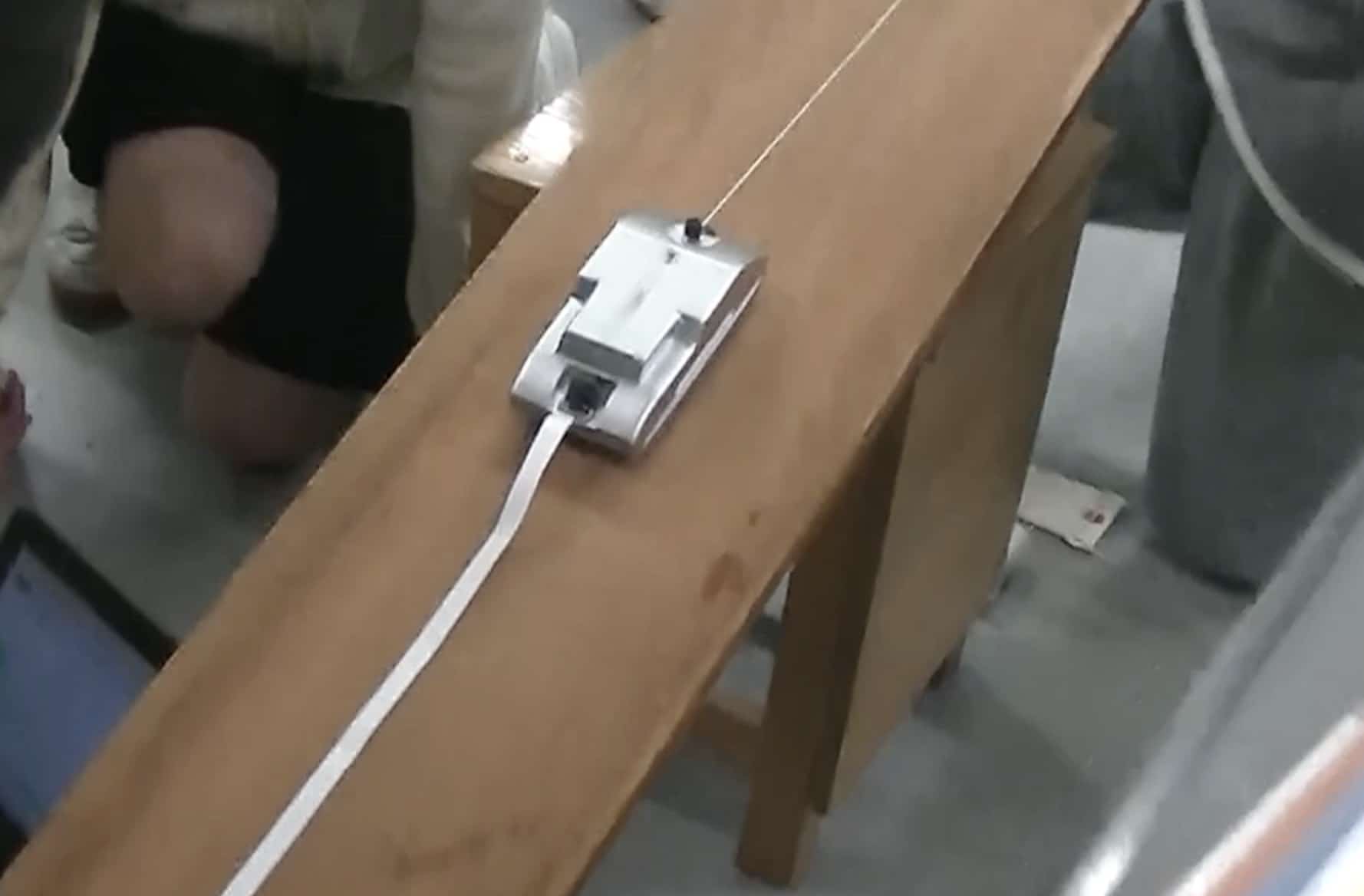

1時間目は、水平面上での運動についてよく観察させると、少しずつ減速していることに気づかせます。そこで課題をあたえます。課題は「力と運動の関係に着目して、等速直線運動を実現させよう。」です。5分間個人で考えて、その後班員で意見交換をさせます。生徒からは、氷を使う、油を使う、台車の形状を変える、モーターを用いるなど、さまざまなアイデアが出てきます。そしてこの時間は、次回の実験の準備をするための、各班で何を用意するかなどを具体的に検討させます。

2時間目は学習内容をさっと確認したら、すぐに生徒の実践をスタートさせます。ここはたっぷりと35分の時間をとりました。わかったことをCanvaにまとめていきます。最後にわかったことを全体に共有していく時間をとりました。

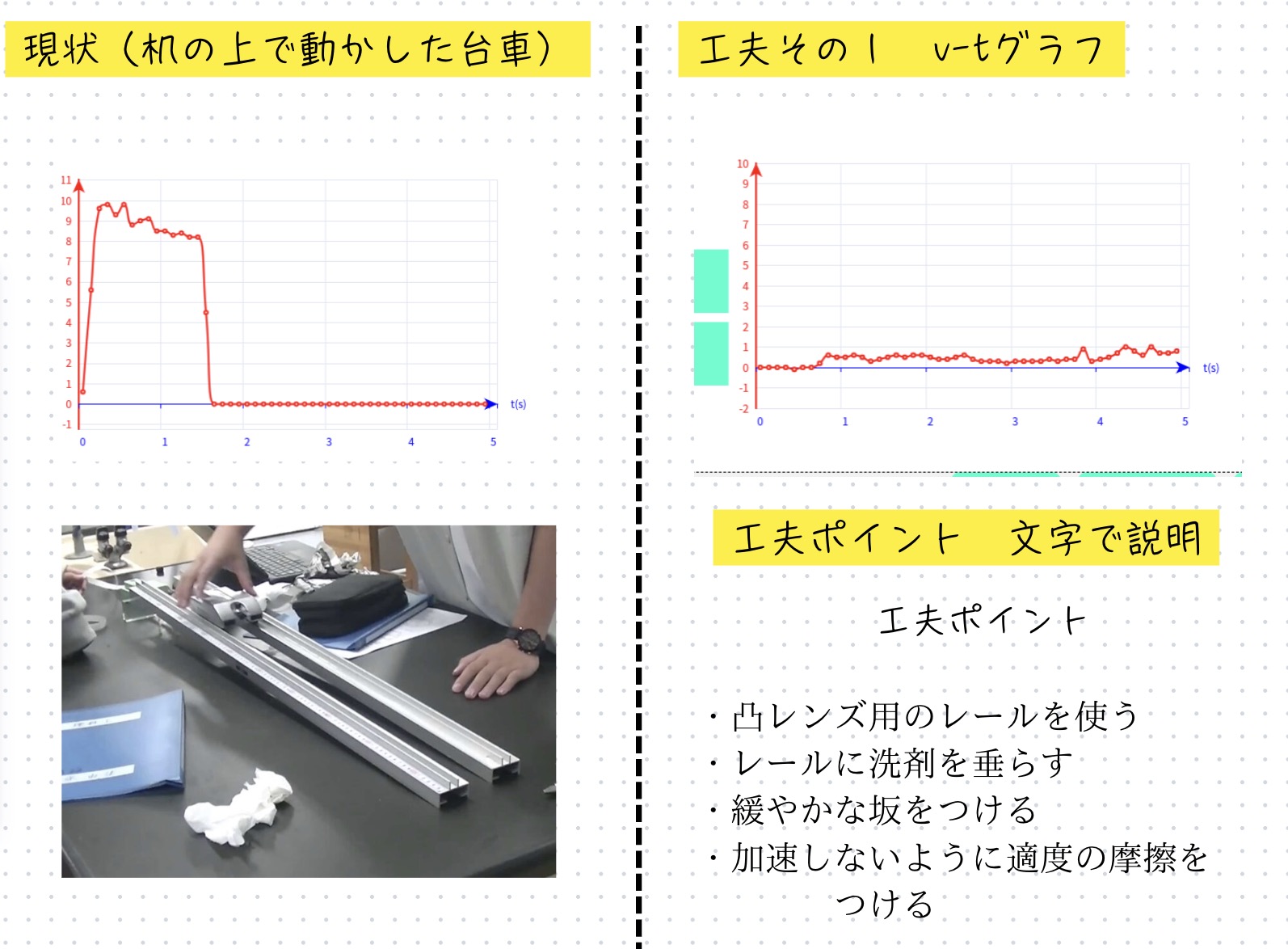

当日の教室は、まさに「小さな発明大会」のような光景でした。生徒たちには、「どんな方法でもいいから等速直線運動を目指す」という目標だけを提示し、記録タイマーや力学台車に加え、理科室の備品は全て使用OK、さらには自宅からの持ち込みもOKと伝えました。このようにして、生徒の創造力を最大限に引き出す環境を整えたのです。

生徒たちのアイデアと工夫は、実に多様でした。

- 「摩擦力を小さくしたい!」という直感的アプローチ:

• アルミ箔やガラスの板を敷く班

→ 力学台車の下にアルミ箔。理由を聞くと「摩擦力を小さくしたい」とのこと。理にかなっています。

・頭を尖らせる班

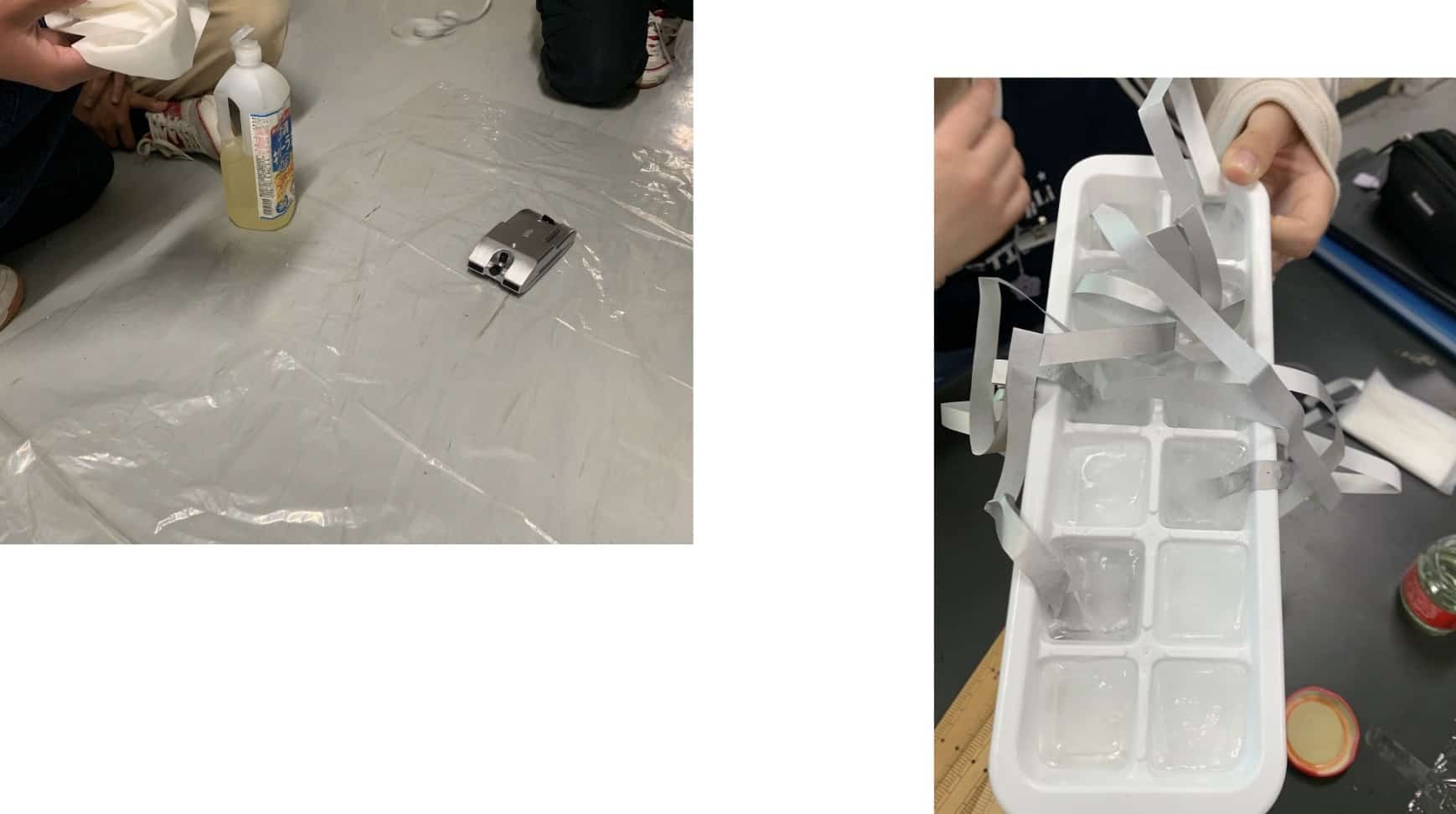

• 机の上に油を引く班

→ 実際にベビーオイルやサラダ油を使う班も登場。教師としてはややハラハラですが、発想は見事。

・レールを敷く班

• 力学台車の下に氷を置く班

→ 「氷の上は滑るから!」という直感的な発想。冷蔵庫から保冷剤を持参するなど、気合の入った班も。

- 「合力をゼロにすればいい!」という高度なアプローチ:

• 模型の車を使って引っ張ろうとする班

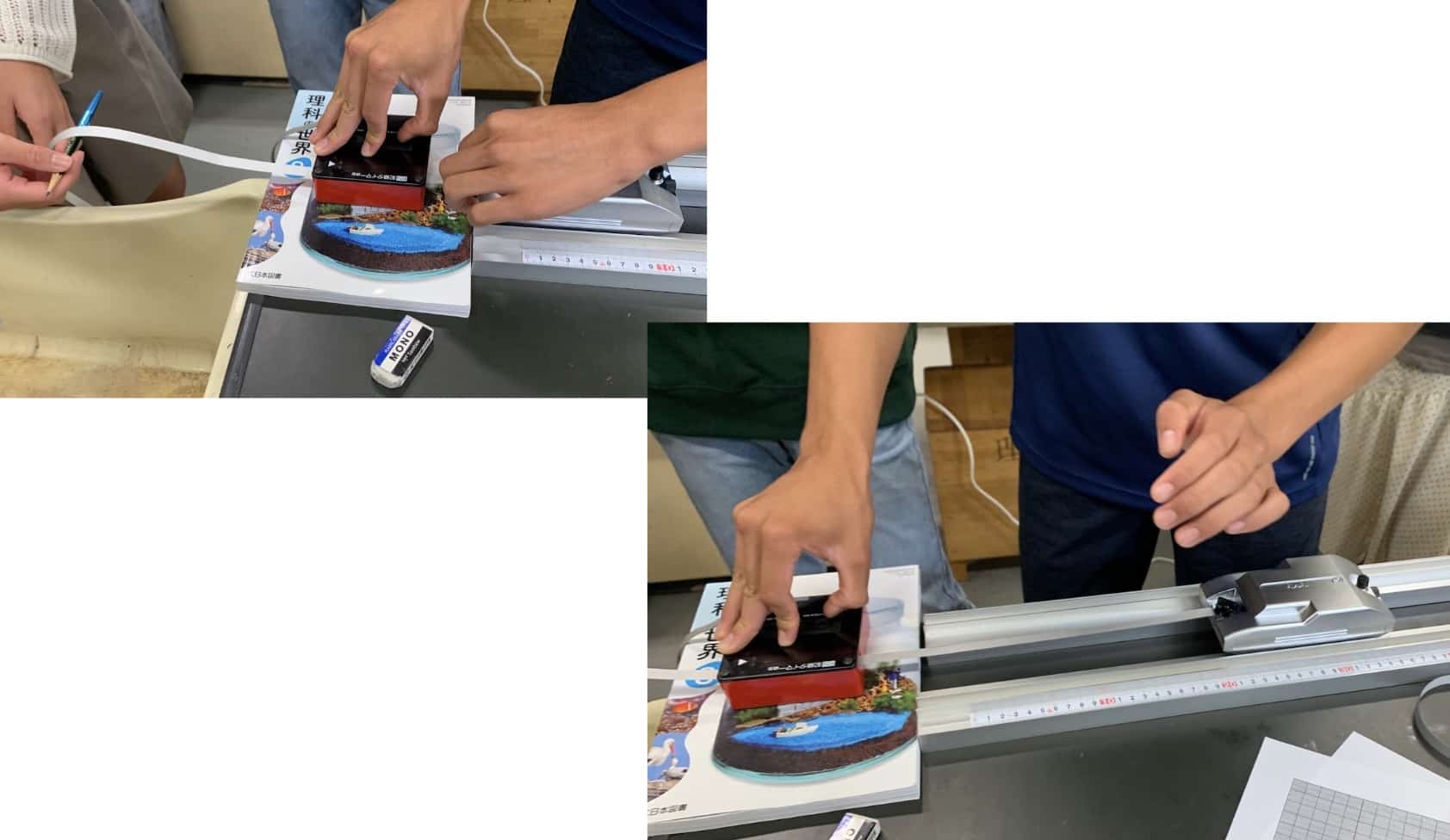

• 緩やかな斜面を利用する班

→ 斜面上に置いて滑らせ、摩擦力と重力の斜面成分がつり合うように調整。「合力を0にする」という高度な考え方もちらほら。

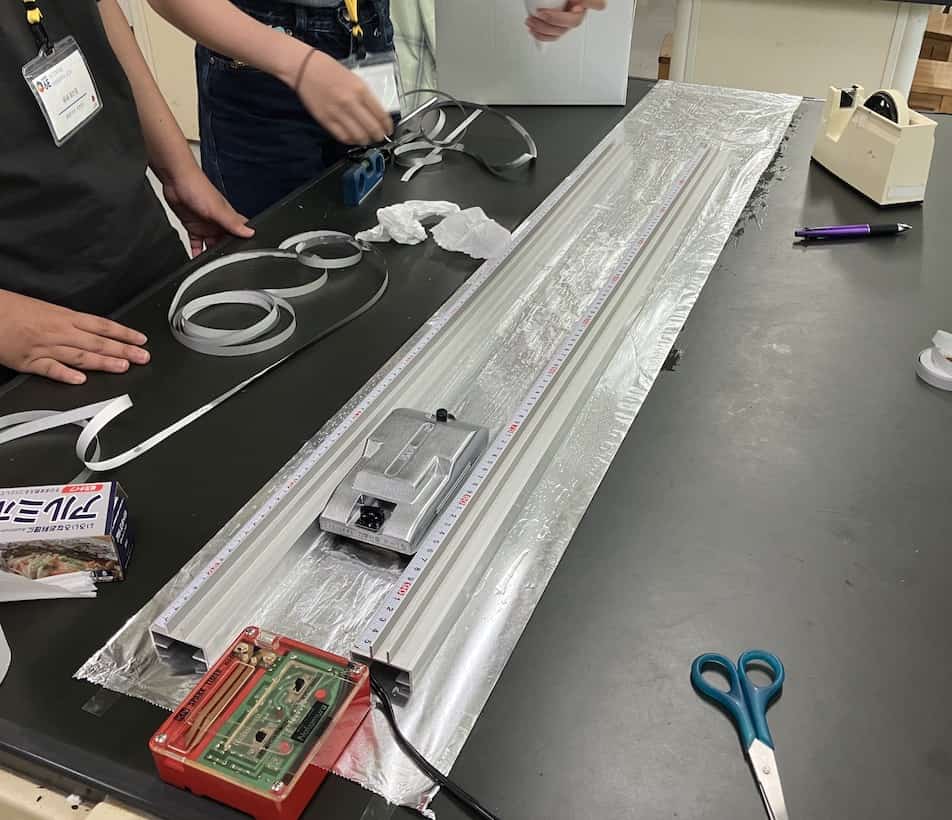

ホワイトボードの上で緩やかな斜面を作る班

よくみると記録タイマーのテープが細くなっていて、摩擦を減らそうと工夫していました。

別のおもりで引っ張ろうとする班

2つの台車を連結して、台車の質量を増やそうとする班

(写真:研究紀要より)ホワイトボードの上で緩やかな斜面を作る班のV-tグラフは、確かに減速が少なく、理想的な等速直線運動に近づいていることが見て取れました。

それぞれの班の工夫と生徒の結果例のPDFはこちらをご覧ください。

生徒が自然にたどりつく「合力=0」の真理

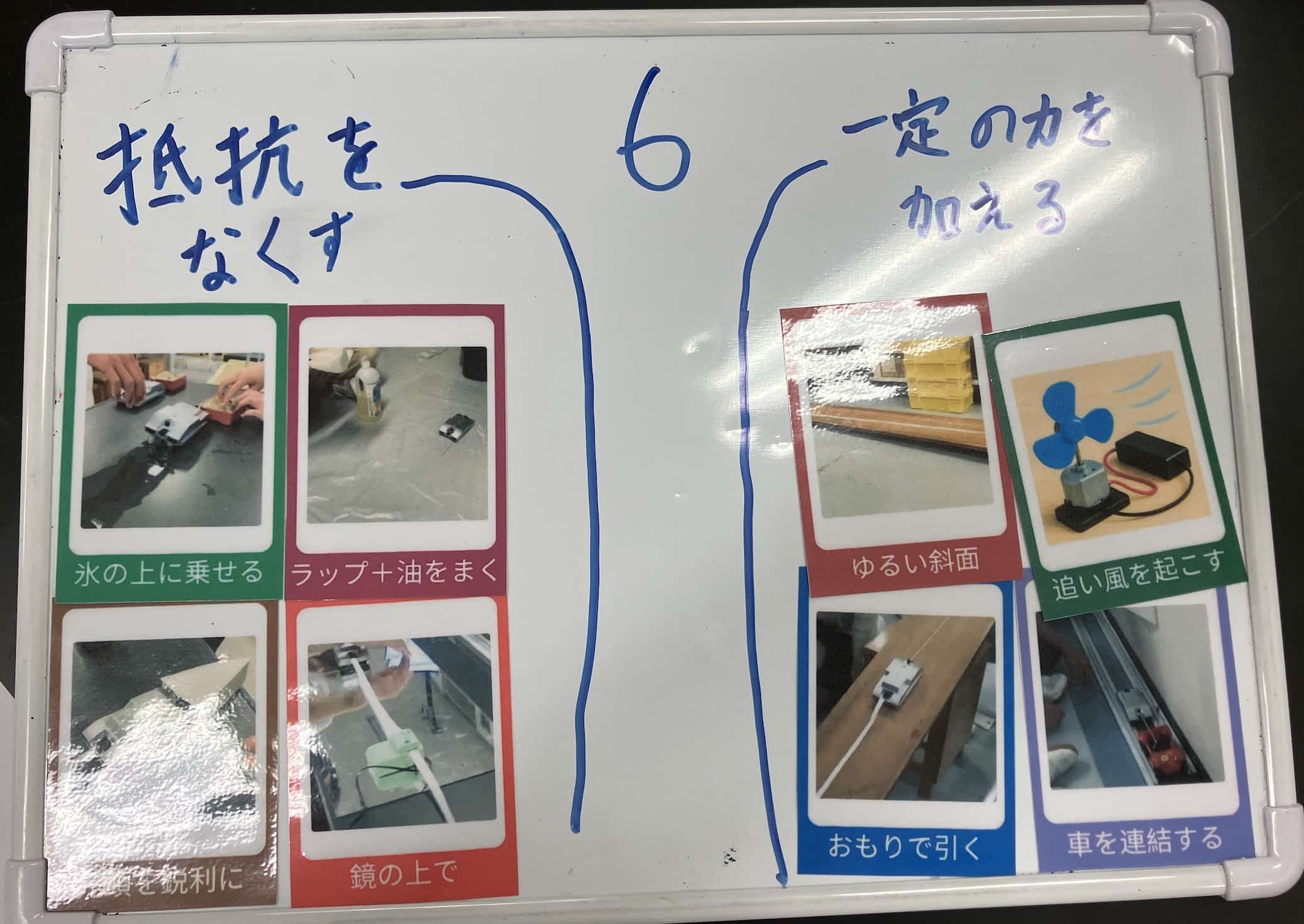

3時間目にまとめの時間として、生徒たちが工夫した内容をカードにして、それぞれの班がどのようなアプローチをしたのかを、力と運動という観点から分類させてみました。

様々な意見が出ましたが、生徒たちは最終的に、自分たちの工夫を大きく次の2つに分類していました。

- 摩擦力などの抵抗力をできるだけ小さくする方法

- 他の力と釣り合わせて合力を0にする方法

教科書の慣性の法則には「力が働かないか、または働く力の合力が0の場合、等速直線運動をする」と書かれていますが、これがなかなかピンとこないものです。しかし、この探究活動を通して、生徒たちは「合力が0のとき、等速直線運動になる」という事実を、体感として理解する貴重な機会を得ました。

この学びは既習の「静止しているとき、物体に働いている力はつりあっている」という知識と結びつきます。生徒は、静止とは等速直線運動において速さが0の場合である、と認識を深めることができるでしょう。これにより、運動を「運動が変化するかしないか」、すなわち「力がつり合っているか、合力≠0か」という観点で捉えることができるようになり、慣性の法則の学習へとより深い学びとして繋がっていきます。

各種資料について

ワークシート ワークシート例:等速直線運動の実現

指導案 指導案例:等速直線運動の実現

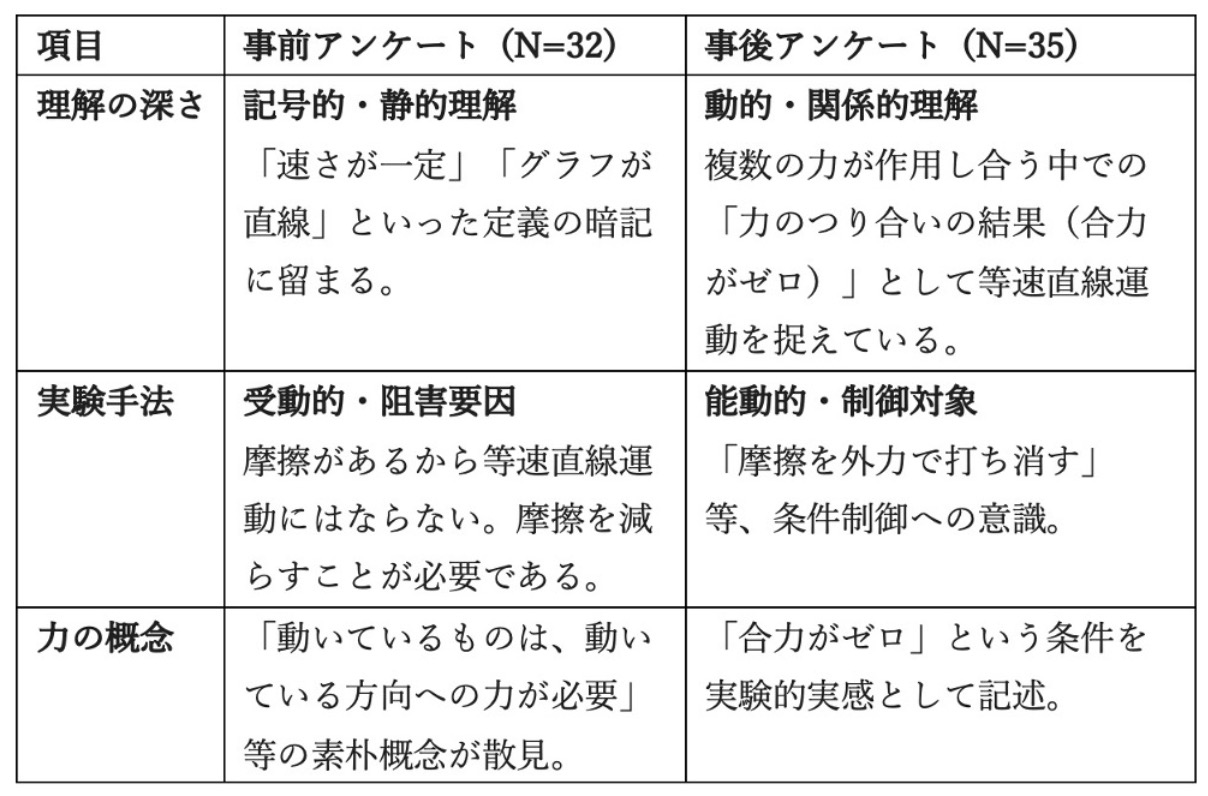

アンケート結果と分析

実践の前後でアンケートをとりました。項目は「等速直線運動について知っていることを書いてください」です。どのような意見の変化が見られたのでしょうか。

1. 事前アンケートにおける実態

事前アンケートにおいて、生徒の多くは「等速直線運動」を教科書的な定義、すなわち「速さと向きが一定である」「グラフが水平または直線になる」といった語句の羅列として捉えていました。この段階では、現象を数式やグラフのパターンとして記号的に理解している傾向が強く、現実の世界でその運動がどのように成立するかという動的な視点は不足していました。

特に摩擦や空気抵抗については、「それらがあるから現実では起こり得ない」といった、理想と現実を切り離して考える受動的な認識が目立っていました。一部には「動く方向に力が必要である」といった素朴概念(誤概念)も散見され、運動の維持と力の関係についての理解は、表層的な段階に留まっていたといえます。

2. 事後アンケートに見られる変容:動적平衡と「力のつり合い」への深化

実践後の記述からは、等速直線運動を単なる「状態」ではなく、複数の要因が干渉し合う中での「合力が0になった結果」として捉え直す姿が見られました。最大の変容は、摩擦に対するアプローチの変化です。事前の「摩擦があるから不可能である」という諦観から、事後は「摩擦を斜面の重力分力で相殺する」「外力を加えて抵抗と釣り合わせる」といった、意図的に等速状態を作り出す能動的な思考へと進化しています。これは、ニュートンの運動の第1法則(慣性の法則)における「合力がゼロ」という本質的な条件を、実験を通じた実感として獲得したことを示唆しています。

3. 探究プロセスの具体化と科学的考察の獲得

生徒の記述は、事後の段階で極めて具体的かつ多角的になっています。実験において「油や洗剤による摩擦軽減」を試みた班が、かえって「泡による抵抗」や「微細な段差」という新たな変数に直面し、その失敗の原因を論理的に考察する様子が確認できました。また、単に「水平な面」を追求するのではなく、あえて「僅かな傾斜」をつけることで加速度を相殺するという、実験値と理論値を近づけるための制御技術の視点を得た点も大きな成果です。

4.理想と現実を橋渡しする物理的思考の確立

本実践を通じて生徒は、理想的な物理モデル(等速直線運動)を現実世界で具現化するための「条件制御」と「力の相殺」という、物理学において極めて重要な思考プロセスを習得したと考えられます。単に知識を教えるだけでなく、生徒が試行錯誤を通して運動の本質に気づくきっかけを与える、非常に楽しく意義のある実践だと感じました。

- 「等速直線運動」の本質を体感的に理解できる 生徒は「速さが変わらない運動」だと頭では理解していても、実験を通じて実際には“完璧な”等速直線運動を作ることが非常に難しいことを知ります。ここから「なぜ難しいのか」「どうすれば実現できるのか」という問いに自ら向き合い、力と運動の関係(特に合力=0)を実感として理解していきます。また宇宙の状態として、無重力ということはなく、無重量であるなどの、言葉の違いなどに気づく生徒も出てきます。

- 課題解決型の学び(探究的な学び)を促す 「どうすれば本当に等速直線運動になるか?」という問いを軸に、生徒が自分たちで仮説を立て、試行錯誤しながら検証します。これは単なる再現実験ではなく、問題解決型・探究型の理科学習として非常に価値のあるプロセスです。デジタル記録タイマーのおかげで、何度も実験と改善を繰り返せる点も大きなメリットでした。各班が独自のアプローチをするため、実験結果を共有・比較することで自然と科学的な議論が生まれます。「どの方法が一番うまくいったのか?」「それはなぜか?」といった話し合いを通じて、学びがより深まります。

- 創意工夫による「科学的な思考」の育成 アルミ箔、氷、油、模型の車、斜面など、班ごとに道具やアイデアを持ち寄って工夫します。これは科学的な観察・考察・試行の連続であり、正解が一つではない問いに取り組む中で、思考力・判断力・表現力の育成にもつながります。また自分の発想で準備し、実験し、データをとって考察するというプロセスは、生徒の主体性を高めるだけでなく、「もっとこうしたらどうか」「これも試してみたい」という理科的な好奇心や探究心を引き出すきっかけになります。

その他感想(自由記述欄)より

・万人受けというか科学の探究の入口的なものとして優秀でしたね。

・サイコーでした。

・特に油とガイドをつかって良い結果を出せたときの達成感を感じることができて嬉しかったです。

・チームメイトと話し合いながら問題を解決していくのが楽しかった。

・紙面上のデータから問題を解くことが楽しいが、自分の考えた仮説から検証計画をたて、グループで話し合いをし、課題を解決していくことが楽しかった。

・参加する側が主体的に行動することが多かったので、とても楽しく感じた。(一方的な情報の受け取りでは少しつまらないため)

・桑子先生がとても明るくこちらも笑顔になった。

・とても充実した時間を過ごせたと思います。

・かなり楽しかった。

・一方、理論上のことを実現することの難しさをひしひしと感じた。

・実験を行う際は失敗する前提で進めた方が良い。

・実験結果から発展しにくいことをするとよりよい結果につながりにくい。

・初対面の人と協力して実験ができてよかった。

・「探究の方法」についてうまくいく方法などを考えることが興味深かった。

・このような自由な実験は初めてだったため非常に良い経験になりました。

・実験を通して「探究」の流れに触れることができた。

・普段の学校での実験とは違った雰囲気で新鮮な気持ちで取り組めた。

・グループワークの有意義さをまだ高校生のうちに、ようやく理解できてよかった。

・大学での研究もグループでやってみたい。

・本当にありがとうございました。

・学校で等速直線運動の実験をした時から、グラフでは等速ではないのになぜ等速直線運動と言っているのだろうと疑問に思ていたので、なぞが解けてよかったです。

・他者と課題について考えることがなかなかないので楽しかった。

・実践形式でとても面白かった。

・みんなと考えながら1つの課題に向き合おうとするのは身につくと思うし、記憶に残るのではないかと感じた。

・チームでtrial and errorで色々な方法を考える実験などなかなか私の学校では行われないので楽しかったです。

・他の人とのアイデア出しがとても楽しかった。

・はじめの自分が考えていなかったような結果になったが理解が深まった気がする。

・みんなでやって楽しかった。

・新たな考えが生まれた。

・探求のループをしていくのを実際にやってみて、大変さや少しずつ完成に近づいていく楽しさを知れた。

・物理はあまり好きではないけど実験を通して楽しく学ぶことができて、少し興味がわきました。

・色々なことが出来てとても楽しかった。

・やりたいことをやらせてもらえてうれしかった。

・協力しながら仮説を立て、実験することができ、とても楽しかったです。

・とても有意義な時間を過ごすことができました。

・中学校のころに学んだ等速直線運動についてより深く学べました。

・チームワークが多く、さまざまなアイデアが出てきて面白かったです。

・みんなで協力してv-tグラフをつくることができ、色々な人の考えや仮説をきけて楽しかったです。

・仲間と協力して問題を解決することができて良かった。

・探究の楽しさがわかりました。

・また、課題を解決するために仮説、実験、相殺を繰り返すことが大切だとわかりました。

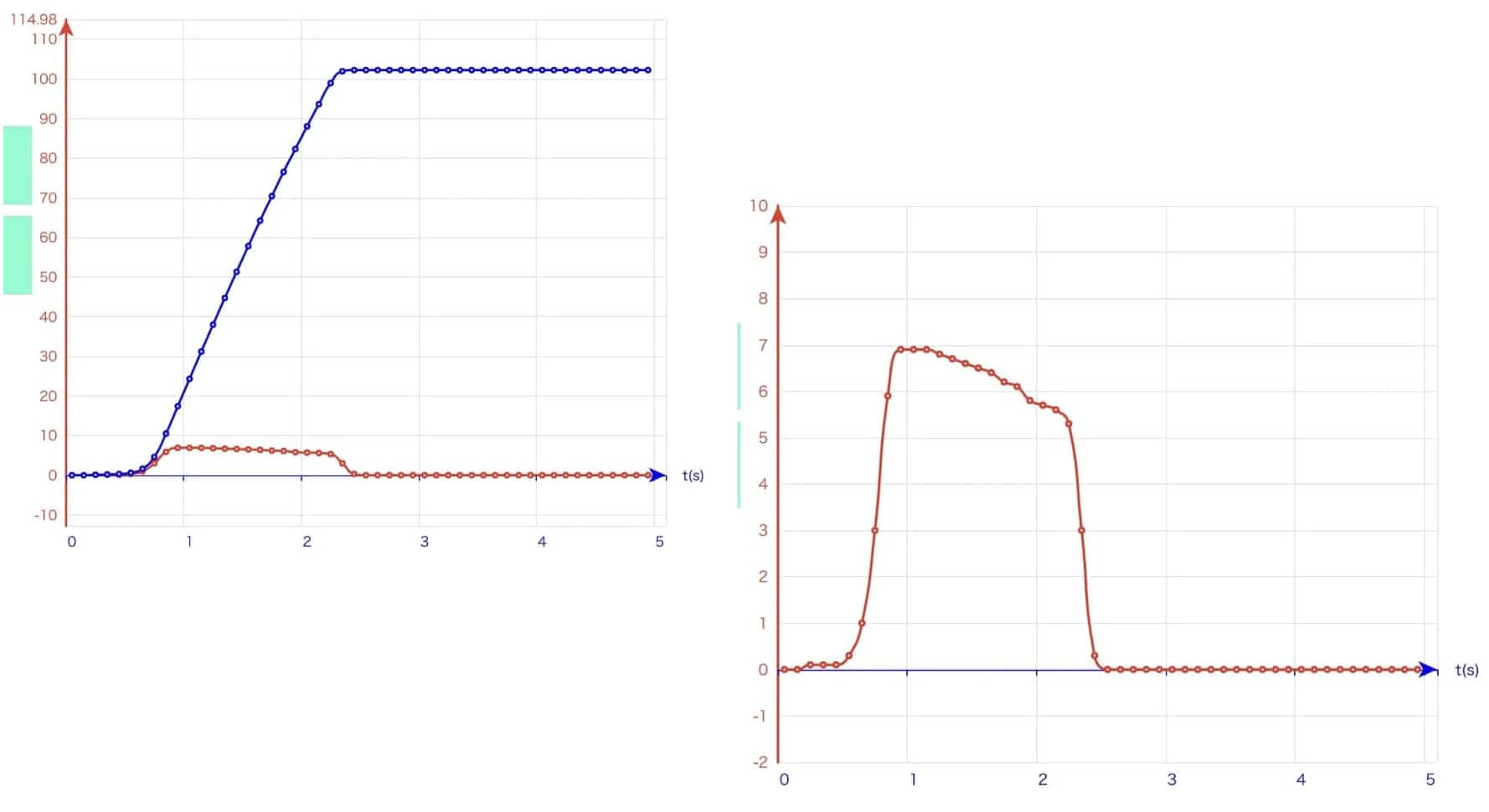

等速直線運動をプログラミングしてみよう!

お問い合わせ・ご依頼について

科学の不思議やおもしろさをもっと身近に!自宅でできる楽しい科学実験や、そのコツをわかりやすくまとめています。いろいろ検索してみてください!

・運営者・桑子研についてはこちら

・各種ご依頼(執筆・講演・実験教室・TV監修・出演など)はこちら

・記事の更新情報はXで配信中!

![]() 科学のネタチャンネルでは実験動画を配信中!

科学のネタチャンネルでは実験動画を配信中!