物語で理科を学ぶ!「交通規則の力学」で社会問題に挑む探究授業

サイエンストレーナーの桑子研です。毎日が実験。

「交通規則の力学」:物語と実験で社会問題を考える理科授業

私が授業実践を通じて開発した、ちょっとユニークな教材と授業の進め方についてご紹介したいと思います。その名も「交通規則の力学」です。これは単に物理法則を学ぶだけでなく、生徒たちが社会の一員として合意形成を体験する、探究方・グループワーク型の授業です。

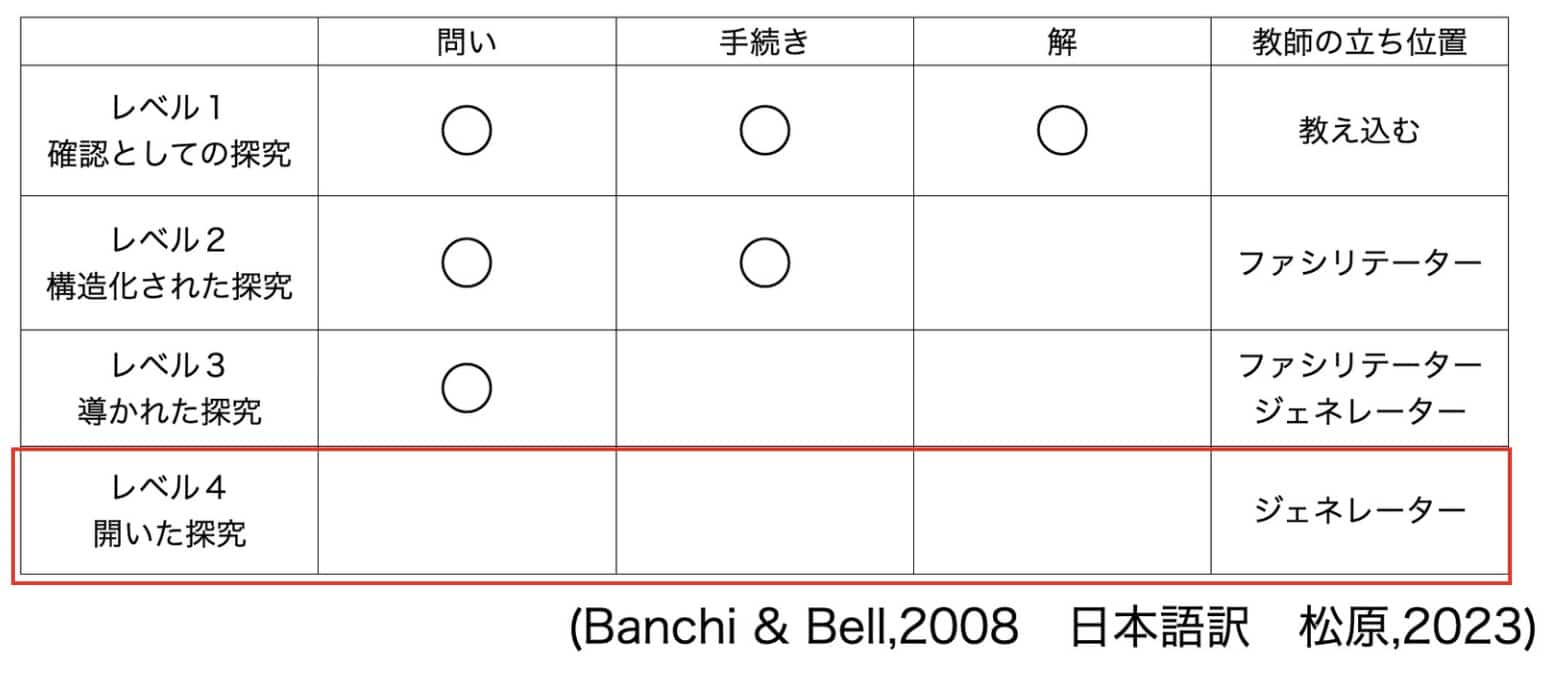

皆さんは日々の授業で、生徒に「探究」の面白さをどのように伝えていますか? 私たちが目指したのは、Banchi & Bell (2008) が提唱する探究のレベルでいうところの「レベル2:構造化された探究」です。

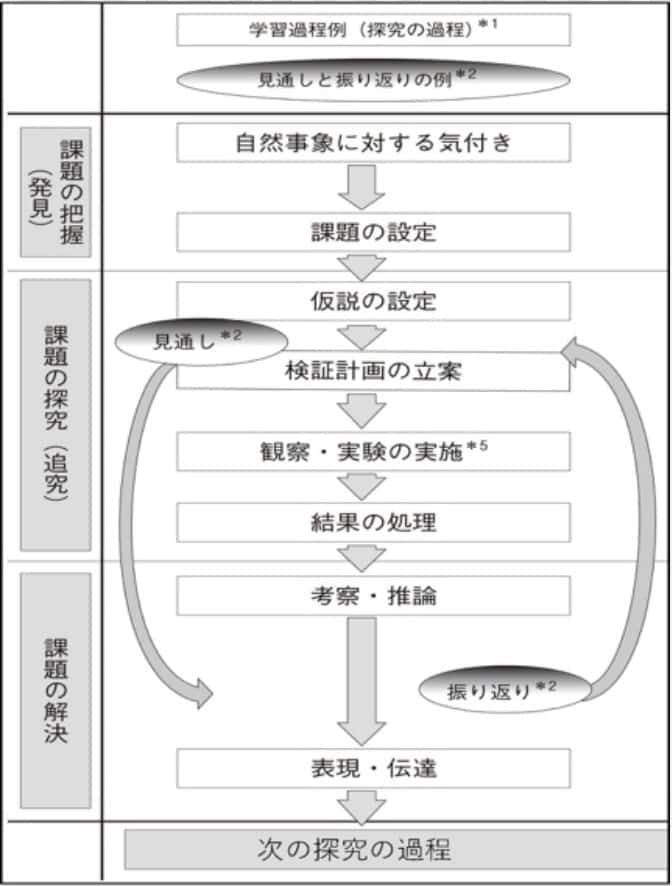

つまり、完全に自由な探究というよりは、ある程度の枠組みの中で、生徒が自ら課題を見つけ、科学的な根拠に基づいて考察し、最終的に自分たちの考えをまとめ、発表する力を育むことを重視しました。探究の過程で言えば、考察・推論、そして発表・伝達のプロセスに焦点を当てています。

そして何よりも、「他の生徒と話し合って合意形成を図る」という部分に、この授業の独自性と工夫を凝らしました。

物語から始まる「市民会議」:生徒が主体となる授業設計

この授業の最大の特長は、「物語」から始まるところです。

授業の冒頭、生徒たちは突然、ある平和な島で発生した交通事故のニュースを聞きます。幸い、怪我人は出ませんでしたが、この事故をきっかけに、島の市民たちが集まって独自の交通ルールを策定することになります。

ここで、市民の一人が問いかけます。「そもそも、車の何が危ないのだろうか?」

生徒たちは、この「市民会議」の一員として、架空の島の住人たちと共に交通ルール作りに参加する、という設定です。この物語的な導入によって、生徒たちは授業にぐっと引き込まれ、「自分ごと」として課題に取り組むモチベーションが高まります。

ある平和な島で、交通事故が起きてしまいます。幸い怪我人はいませんでした。

市民で詰まって交通ルールを独自に作ろうということになりました。

ここで、ある住民が「車の何が危ないのだろうか?」という疑問を投げかけます。

そこで、市民の一員となって、生徒と一緒に交通ルール作りに取り組むというストーリーです。

科学的根拠に基づいた「交通ルールの議論」

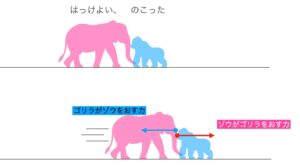

交通ルールを作るためには、まず科学的な知見が必要です。そこで、生徒たちは市民会議の前に、「車の速度と質量、どちらが事故の危険性により関係しているのか?」という問いを解決するための実験に取り組みます。

車を力学台車に見立てて、荷物に衝突させます。この時の荷物の動き方から、車の危なさの評価をします。つまり仕事と運動エネルギーに関する実験です。

1時間目の実験についての説明動画はこちらです。

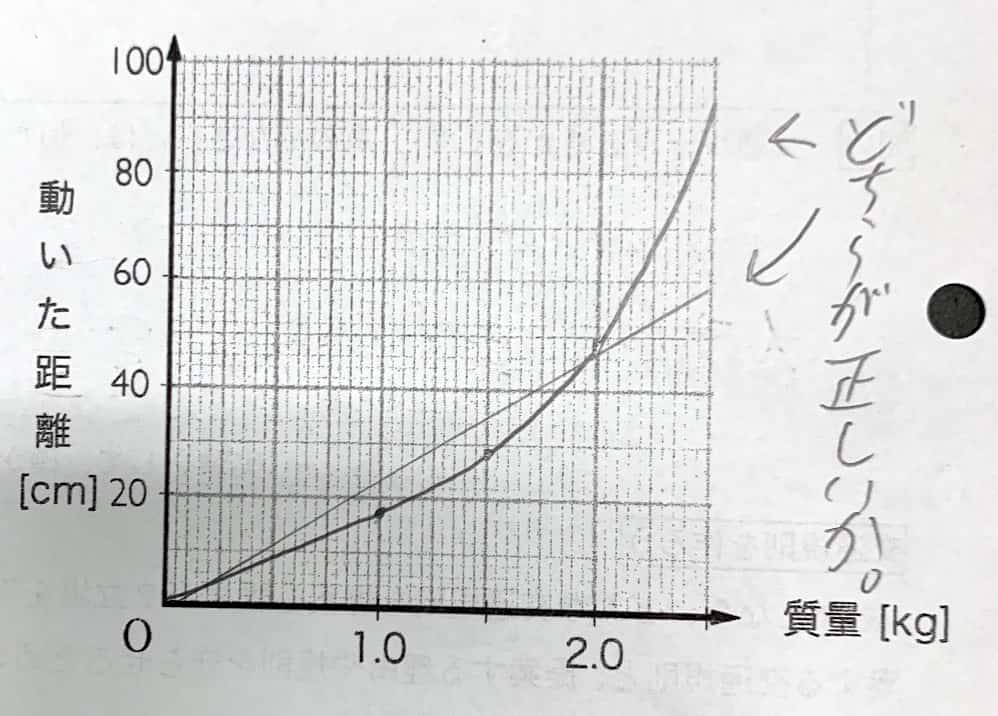

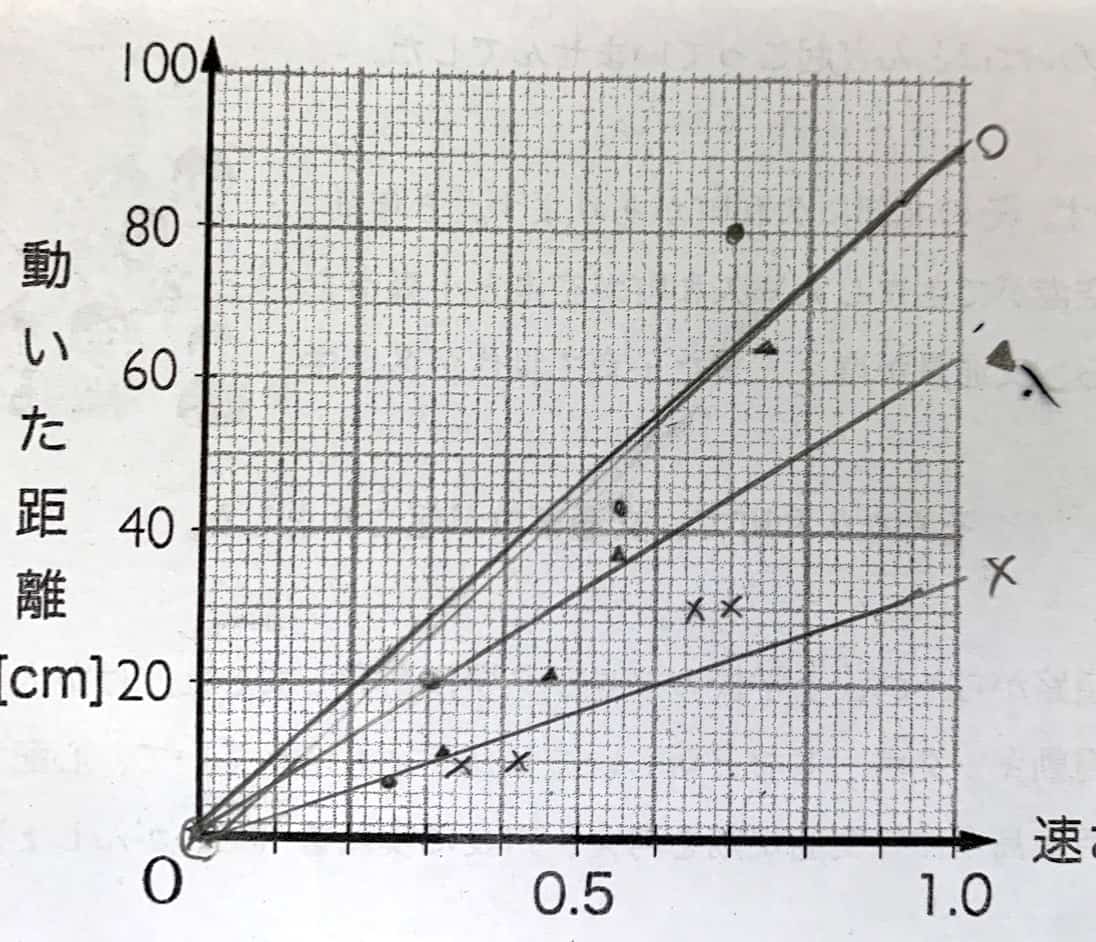

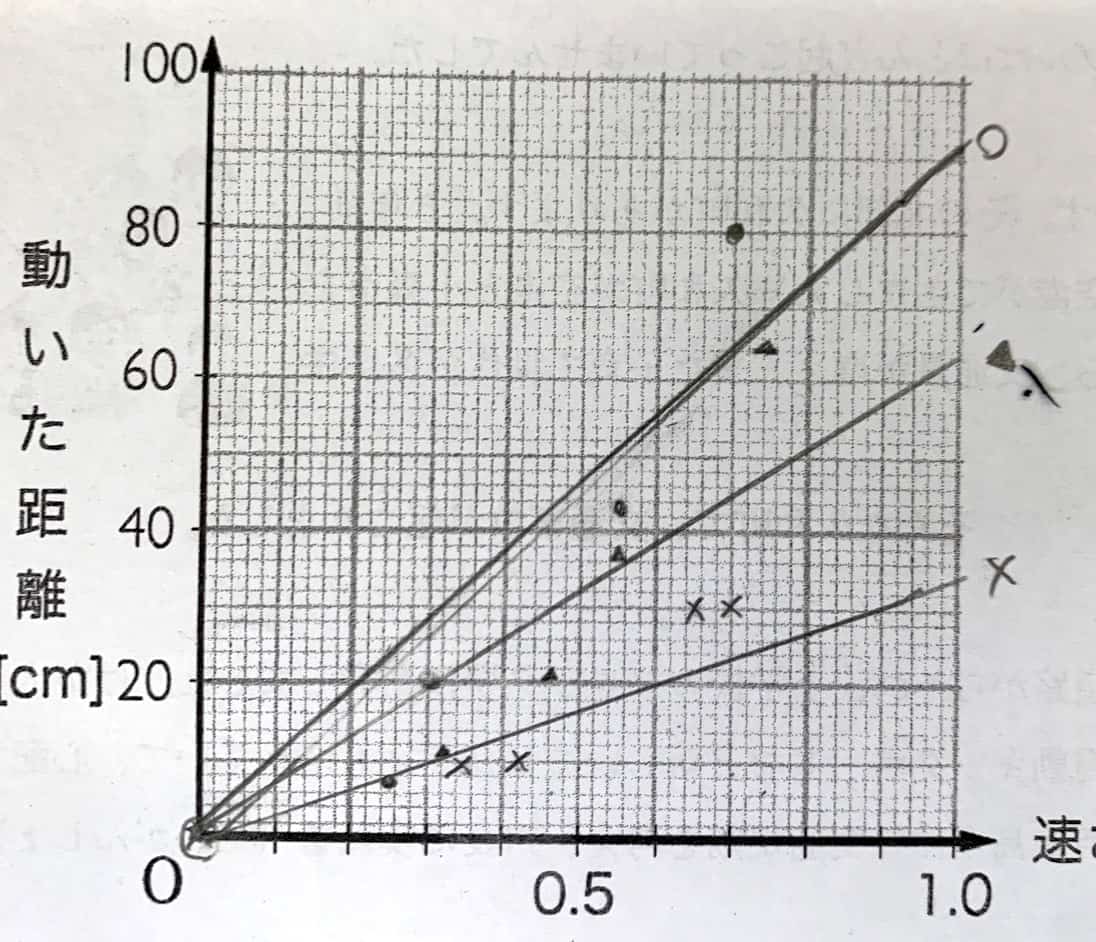

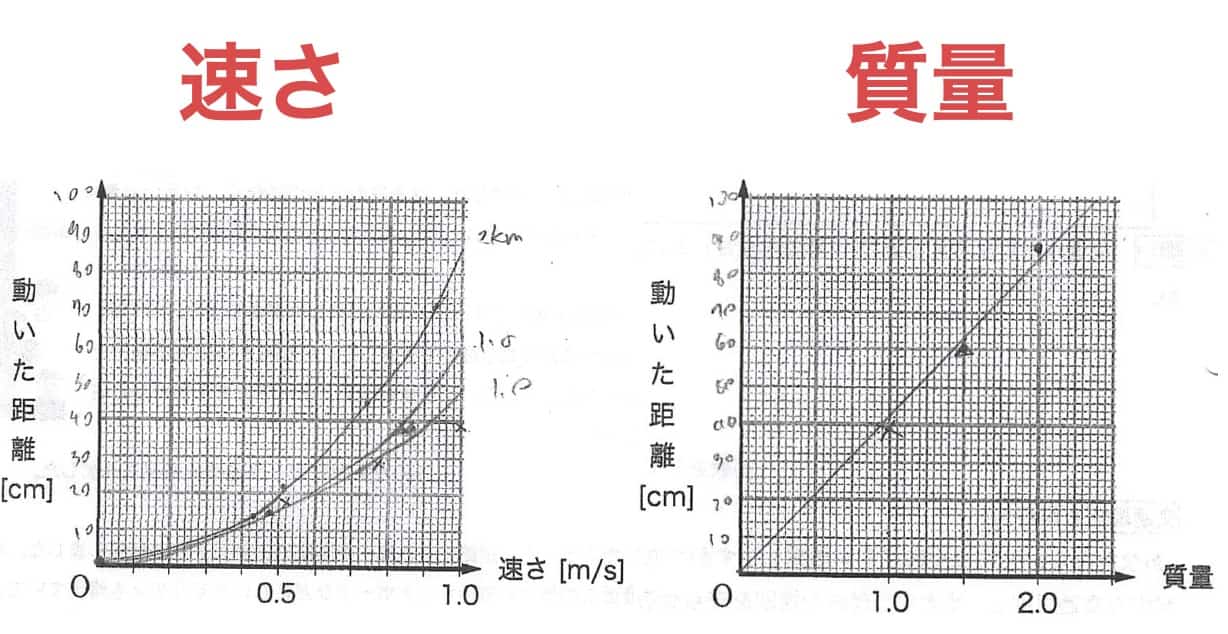

実験結果について、どのような関数でフィットさせるのか?については生徒の中でいろいろな迷いや思いがあるようです。

この実験で確認するのは、主に力学的エネルギーについてです。車の衝突事故における「危険性」を、運動エネルギーという物理量で捉え、その値が車の速度と質量にそれぞれどう依存するかを調べます。実験結果は、実に興味深い傾向を示します。

- 速さについては、二次関数的な傾向(速度が2倍になると危険度は4倍に!)

- 質量については、一次関数的な傾向(質量が2倍になると危険度も2倍に!)

この結果は、運動エネルギーの公式 を実感として理解する上で非常に重要です。速度が危険度に与える影響がいかに大きいか、生徒たちは実験を通じて肌で感じ取ることができます。

多様な視点から「合意形成」を導くグループワーク

実験結果を手に、いよいよ「市民会議」の本番です。生徒たちは4人班を組み、それぞれ異なる立場のキャラクターを一人ずつ選び、その役割になりきって議論を深めます。

写真には、三角巾や帽子をかぶって、熱心に議論する生徒たちの姿が写っています(研究紀要より)。まるで本物の市民会議のように、それぞれの立場から交通ルールに対する意見を出し合います。

実際に生徒たちが考案した交通ルールは、非常に多様で現実的な視点に富んでいました。いくつかご紹介しましょう。

- 「速さがより大きく関係していたので、質量制限ではなく速度制限をする方がよい。ただし速度制限を作っても守らない人がいるので、スピードメーターを道路に設置する。」

- 「重量制限をする。道路の下に重量計を埋め込み、規定の重量を超えた車が来たら、警告音が鳴る仕組みを導入する。」

- 「交通規則は作らずに、速い車が走るための専用レーンを作る。」

- 「普段から車を運転する人もいるので、規則は作らずに、クネクネと道をカーブさせることにより、スピードを出せなくする。」

- 「速さを制限する。罰金を重くして、ルール違反をした人から多くのお金を取り、その財源をもとに、ガードレールをつけるなど交通事故の対策費用にあてる。」

これらの発表からは、生徒たちが単に実験結果を鵜呑みにするだけでなく、社会的な公平性、実用性、財源の問題といった多角的な視点から物事を捉えようとしていることが見て取れます。

生徒たちの変容:科学的思考と合意形成の難しさ

授業後の生徒たちの感想からは、彼らがこの授業を通じてどれだけの学びを得たかが伝わってきます。

- 「グラフの形から、質量に規則をかけるよりも、速さ制限をかけた方が有効だと思いました。」(科学的根拠に基づく考察)

- 「交通規制を作るときに、様々な視点の話を聞かないといけなくて、何かを決めようとすると必ずメリットとデメリットが生じてしまったので大変だった。」(多角的視点とトレードオフの理解)

- 「規則を作るときは理科の視点から考えると合理的なルールが作れるとわかった。ただ、理科の視点だけでは融通が利かなくなってしまうから様々な視点からルールを作ると現実に合ったルールになるとわかった。」(科学と社会の相互作用の理解)

- 「自分が考えた交通規則も他の人の話を聞くことで、改善しなければならないところが見えてきました。その人の立場からしか見えない改善点があると思うので、たくさんの人の意見を聞くのは大切だなと思いました。」(合意形成の重要性と対話の価値)

2時間の授業展開でしたが、生徒たちは実験を通して科学的知見を得るだけでなく、多様な意見を持つ人々と対話し、一つの社会的な問題に対する解決策を合意形成する難しさと面白さを実感してくれたようです。

紀要論文・授業資料のご紹介

この授業実践の詳細については、紀要論文社会問題の解決策について合意形成を図る授業の実践 : 運動エネルギーから交通規則を考えることを題材にして / 桑子, 研 [紀要論文]としてまとめました。

また、実際に使用した指導案、ワークシート、スライドもダウンロードできるように準備しました。ぜひご自身の授業で実践していただき、どのような気づきや成果があったか、ご感想などをお寄せいただけると嬉しいです。

お問い合わせ・ご依頼について

科学の不思議やおもしろさをもっと身近に!自宅でできる楽しい科学実験や、そのコツをわかりやすくまとめています。いろいろ検索してみてください!

・運営者・桑子研についてはこちら

・各種ご依頼(執筆・講演・実験教室・TV監修・出演など)はこちら

・記事の更新情報はXで配信中!

![]() 科学のネタチャンネルでは実験動画を配信中!

科学のネタチャンネルでは実験動画を配信中!

2月のイチオシ実験!梱包材で遊ぼう!

- 静電気の時期になってきました。子供と一緒に梱包材で盛り上がろう!→ やめられなくなる!静電気実験20

テレビ番組・科学監修等のお知らせ

- 「月曜から夜更かし」(日本テレビ)にて科学監修・出演しました。

- 2月27日 科学監修をした番組が放送予定です。

書籍のお知らせ

- 1/27 『見えない力と遊ぼう!電気・磁石・熱の実験』(工学社)を執筆しました。

- サクセス15 2月号にて「浸透圧」に関する科学記事を執筆しました。

- 『大人のための高校物理復習帳』(講談社)…一般向けに日常の物理について公式を元に紐解きました。特設サイトでは実験を多数紹介しています。※増刷がかかり6刷となりました(2026/02/01)

- 『きめる!共通テスト 物理基礎 改訂版』(学研)… 高校物理の参考書です。イラストを多くしてイメージが持てるように描きました。授業についていけない、物理が苦手、そんな生徒におすすめです。特設サイトはこちら。

講師・ショー・その他お知らせ

- 3/20(金) 日本理科教育学会オンライン全国大会2026「慣性の法則の概念形成を目指した探究的な学びの実践」について発表します。B会場 第3セッション: 学習指導・教材(中学校)③ 11:20-12:20

- 7/18(土) 教員向け実験講習会「ナリカカサイエンスアカデミー」の講師をします。お会いしましょう。

- 10/10(土) サイエンスショー予定

- 各種SNS X(Twitter)/instagram/Facebook/BlueSky/Threads

Explore

- 楽しい実験…お子さんと一緒に夢中になれるイチオシの科学実験を多数紹介しています。また、高校物理の理解を深めるための動画教材も用意しました。

- 理科の教材… 理科教師をバックアップ!授業の質を高め、準備を効率化するための選りすぐりの教材を紹介しています。

- Youtube…科学実験等の動画を配信しています。

- 科学ラジオ …科学トピックをほぼ毎日配信中!AI技術を駆使して作成した「耳で楽しむ科学」をお届けします。

- 講演 …全国各地で実験講習会・サイエンスショー等を行っています。

- About …「科学のネタ帳」のコンセプトや、運営者である桑子研のプロフィール・想いをまとめています。

- お問い合わせ …実験教室のご依頼、執筆・講演の相談、科学監修等はこちらのフォームからお寄せください。