なぜおもりは動く?「静電気ベル」で学ぶ、電気の不思議とアースの秘密(中学生向け解説)

サイエンストレーナーの桑子研です。毎日が実験。

皆さんは、冬にドアノブに触れようとして「バチッ!」と痛い思いをしたことはありませんか? あの「静電気」、目には見えませんが、確かにそこにある「力」です。今日は、その見えない力を「見える形」にして、さらに音まで鳴らしてしまう、科学部の生徒さんが作ったシンプルで奥深い実験、「静電気ベル」をご紹介します!

「静電気ベルって何?」と思った人もいますよね。まずは、こちらの動画をご覧ください。

ただベルを鳴らすだけでなく、その背後にある「なぜおもりが動くのか?」という問いを深く掘り下げることができます。カチカチと鳴るこの小さなベルが、実は雷や家庭のアース線にもつながる、「電気の物語」を教えてくれるんです。この実験は、静電気の基本原理から、電荷の移動、誘電分極、そしてアースの役割まで、さまざまな電気の知識を総合的に学ぶ絶好の機会を与えてくれます。

カチカチ!静電気ベルが鳴る仕組み

この静電気ベルの実験は、静電気の基本的な性質、特に電荷の移動と静電気力(クーロン力)、そして誘電分極を視覚的に理解させるのに非常に効果的です。なぜおもりが右へ左へと忙しく動き回るのか、そのメカニズムを紐解いていきましょう。

ステップ1:実験の準備を完璧に!

まずは実験をスムーズに行うための準備です。

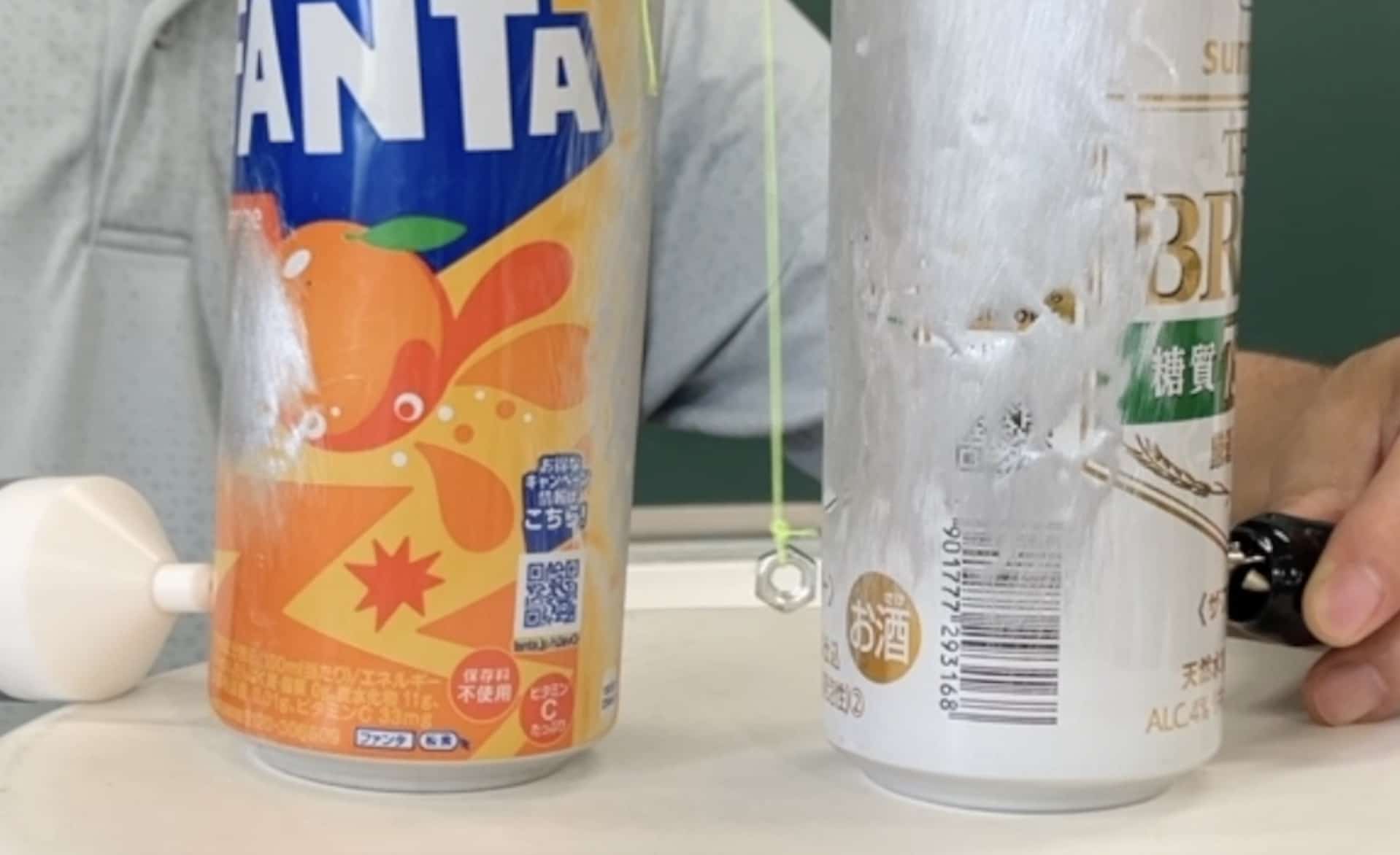

- 金属製の空き缶 2個 (AとBとします。同じくらいの大きさのものが良いでしょう。アルミ缶などが手軽です。)

- 振り子 (軽くて導電性の高いものが理想的です。今回はナットを使いました。糸はナイロンなどの絶縁性のものが良いでしょう。)

- 割り箸 (振り子を吊るすため)

- 静電気発生装置 (帯電ガン、または塩ビパイプやアクリル板と毛皮やティッシュペーパーなどの摩擦で静電気を発生させるもの)

- 導線またはクリップ付きコード (缶Bをアースするため)

準備方法:

- 振り子の設置: 割り箸に振り子をつけます。

- 缶の配置: 缶AとBに振り子を渡します。

- アースの接続: 缶Bには導線またはクリップ付きコードをつなぎ、もう一方の端を机や地面など(つまりアース)に接触させます。水道管や建物の金属部分に接続できるとより効果的です。

ステップ2:実験の手順と「なぜ?」の深掘り

それでは、いよいよ実験です。手順を追って、その背後にある物理を一緒に見ていきましょう。

静電気を缶Aに蓄える:

手順: 帯電ガン(マイナスに帯電していると仮定)を缶Aに近づけます。帯電ガンから缶Aにマイナスの電子が移動し、缶Aはマイナスに帯電します。

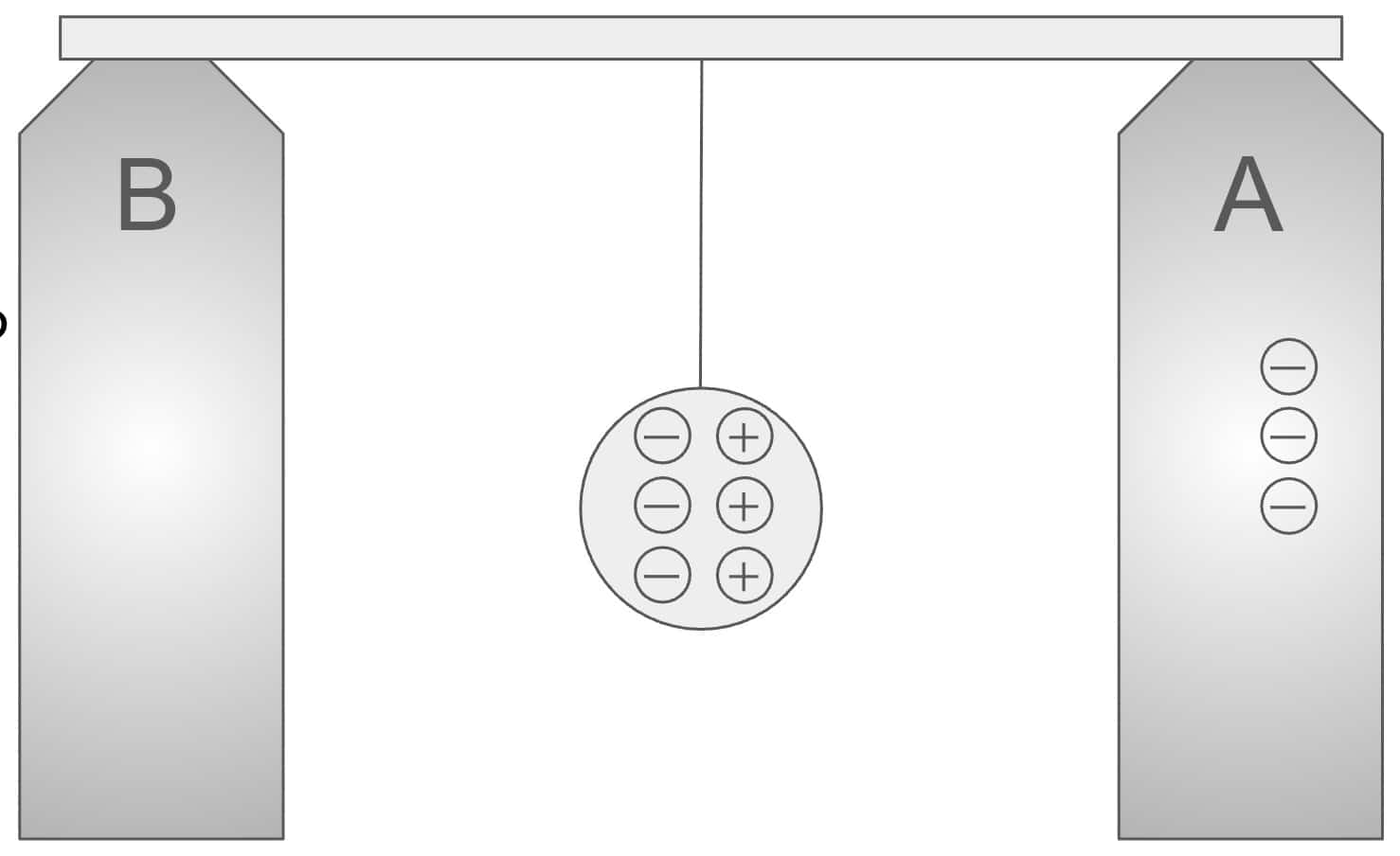

おもりが缶Aへ引き寄せられる!:

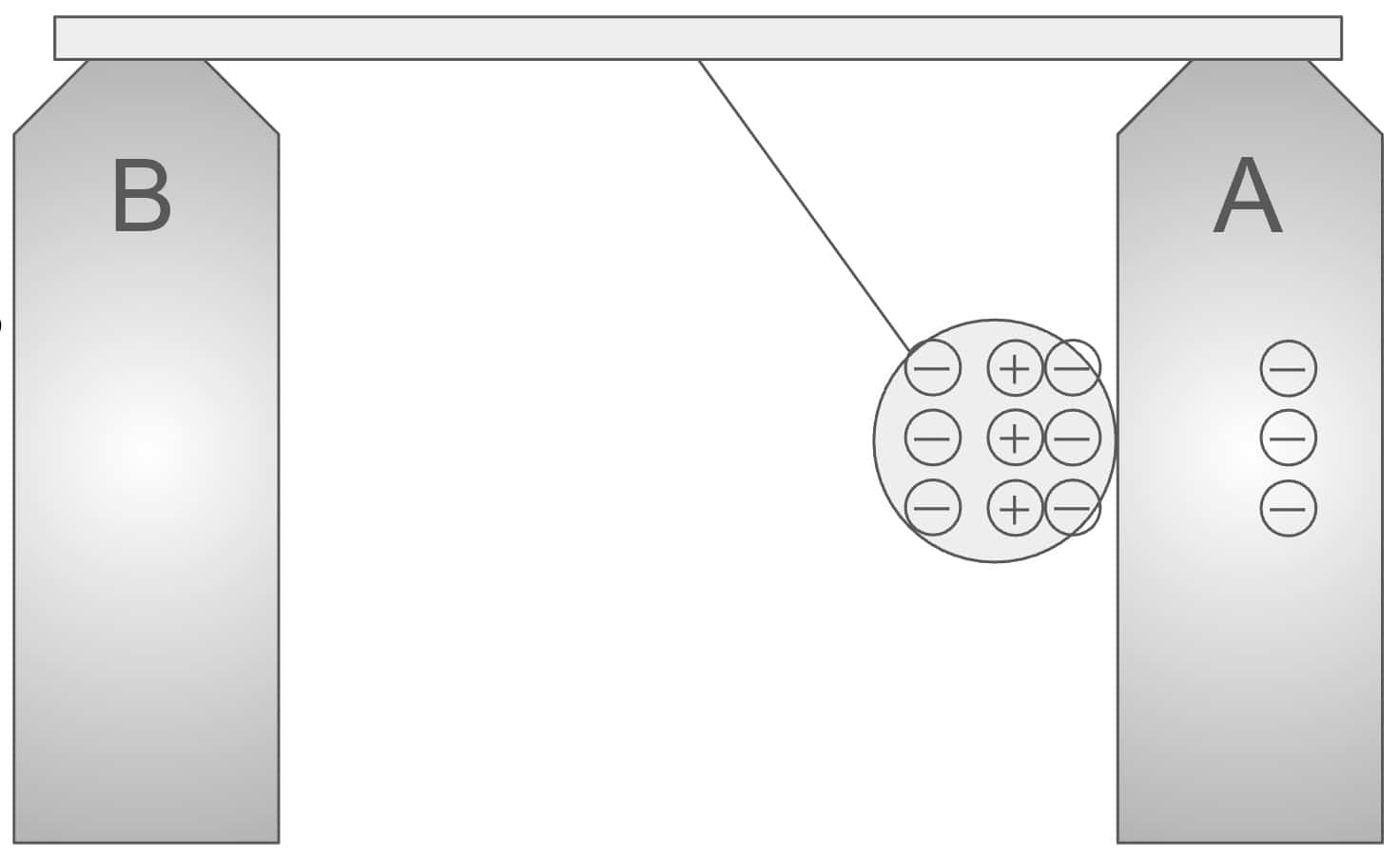

手順: 静電気で帯電した缶Aに、まだ帯電していない振り子のおもりが近づくと、おもりは缶Aに引き寄せられます。

ここで誘電分極の概念を導入します。おもりの中の自由電子(金属製の場合)は、缶Aのマイナス電荷に反発して、缶Aから遠い側(B側)へ移動します。その結果、おもりの缶Aに近い側にはプラスの電荷が、缶Bに近い側にはマイナスの電荷が偏って分布します。この現象を「誘電分極」と言います。

「プラスとマイナスは引き合うんだよね?」缶Aのマイナス電荷と、おもりのA側に集まったプラス電荷との間に引力(静電気力)が働き、おもりは缶Aに引き寄せられます。

おもりが缶Aから離れる!

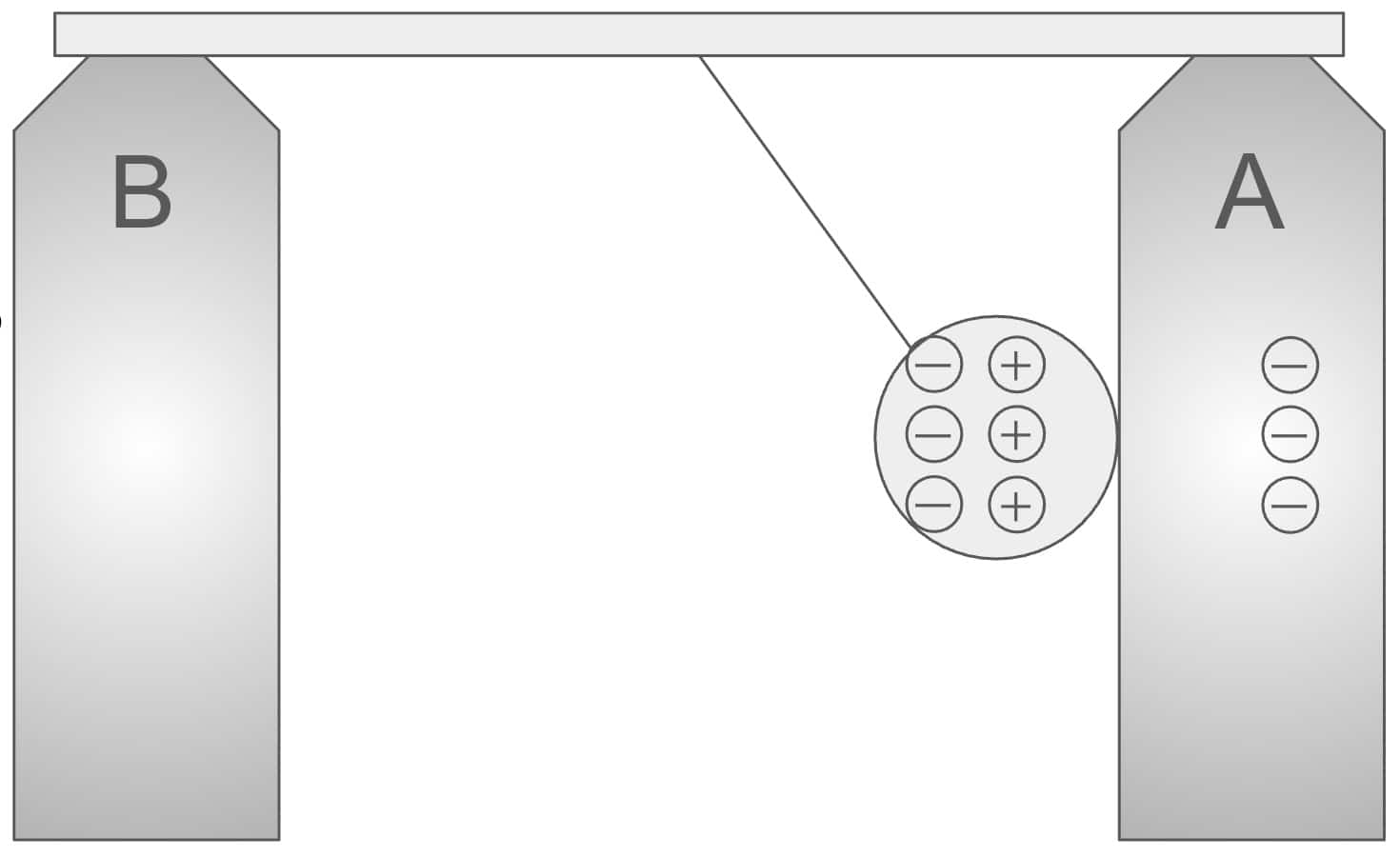

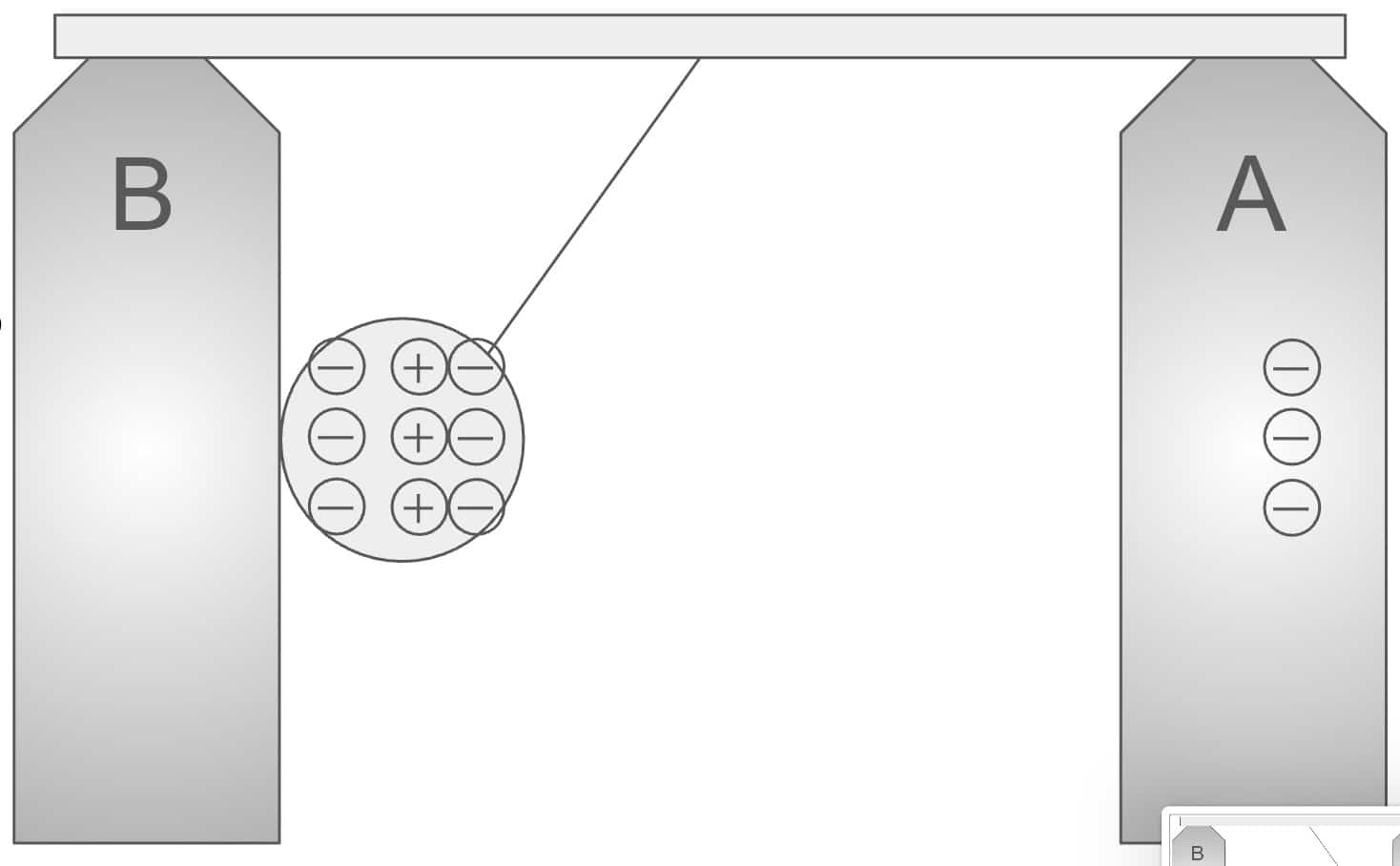

手順: おもりが缶Aに接触すると、おもりは今度は缶Aから反発して離れます。

教師の解説のポイント:

「なぜくっついたと思ったら、今度は離れるの?」

おもりが缶Aに接触すると、缶Aからおもりへとマイナスの電子が移動します。これにより、おもりもマイナスに帯電します。

「同じ電荷同士は反発するんだよね?」おもりと缶Aは両方ともマイナスに帯電したため、反発力(静電気力)が働き、おもりは缶Aから離れて缶Bの方へ移動し始めます。

おもりが缶Bに近づく!そして電子を渡す!

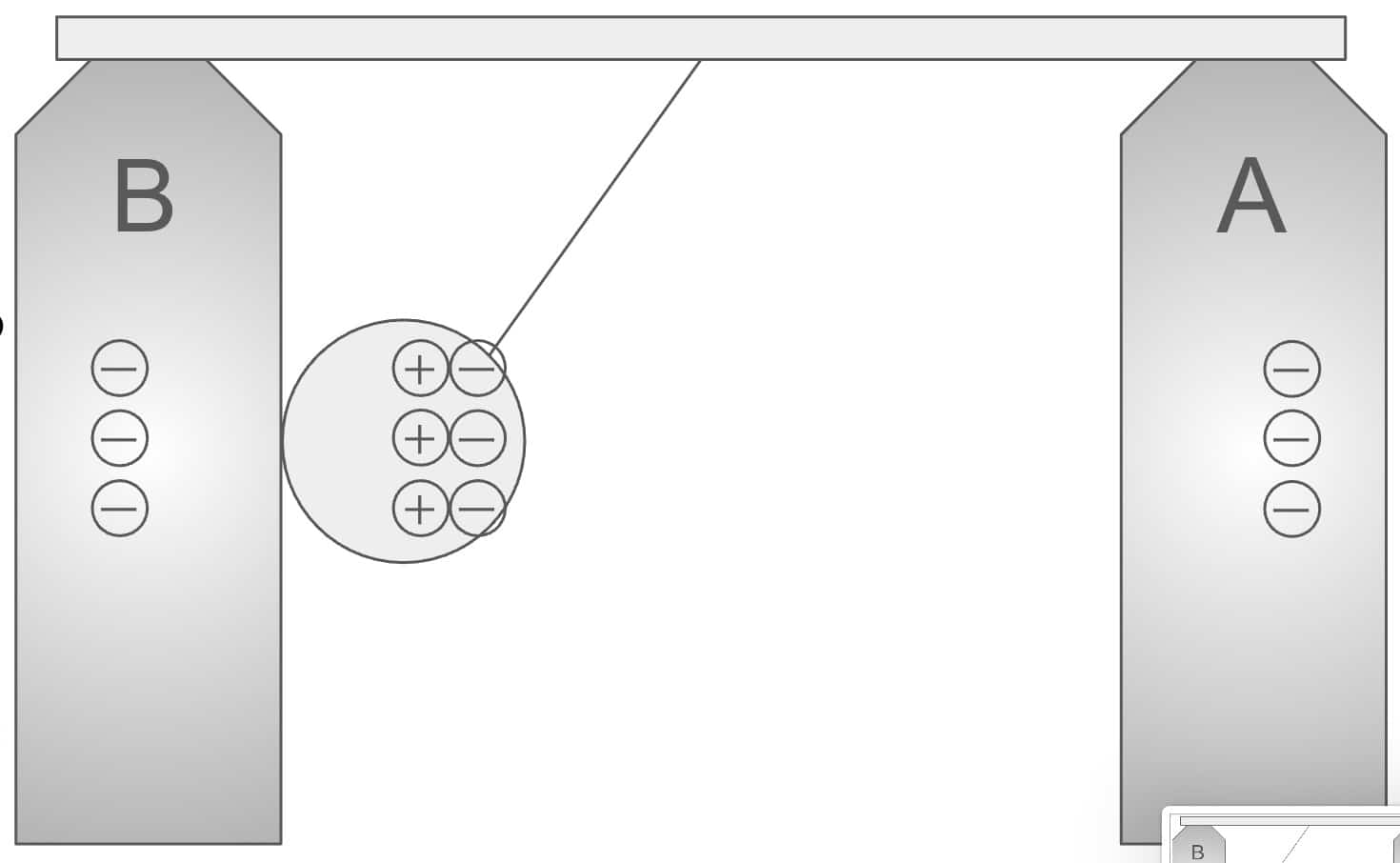

手順: マイナスに帯電したおもりが、アースされた缶Bに近づき、接触します。

「缶Bはアースされているってどういうこと?」アースは「地球とつながっている」状態、つまり、電荷の貯蔵庫のようなものです。私たちの住む地球はあまりにも巨大なので、余分な電子をいくらでも受け取ってくれる「電気の巨大なスポンジ」だと考えると分かりやすいですね。

「おもりはマイナスに帯電しているよね?」おもりの中の余分なマイナスの電子は、缶Bを通してアース(地球)へと流れ込みます。これにより、おもりは電荷を失い、中性に戻ります。

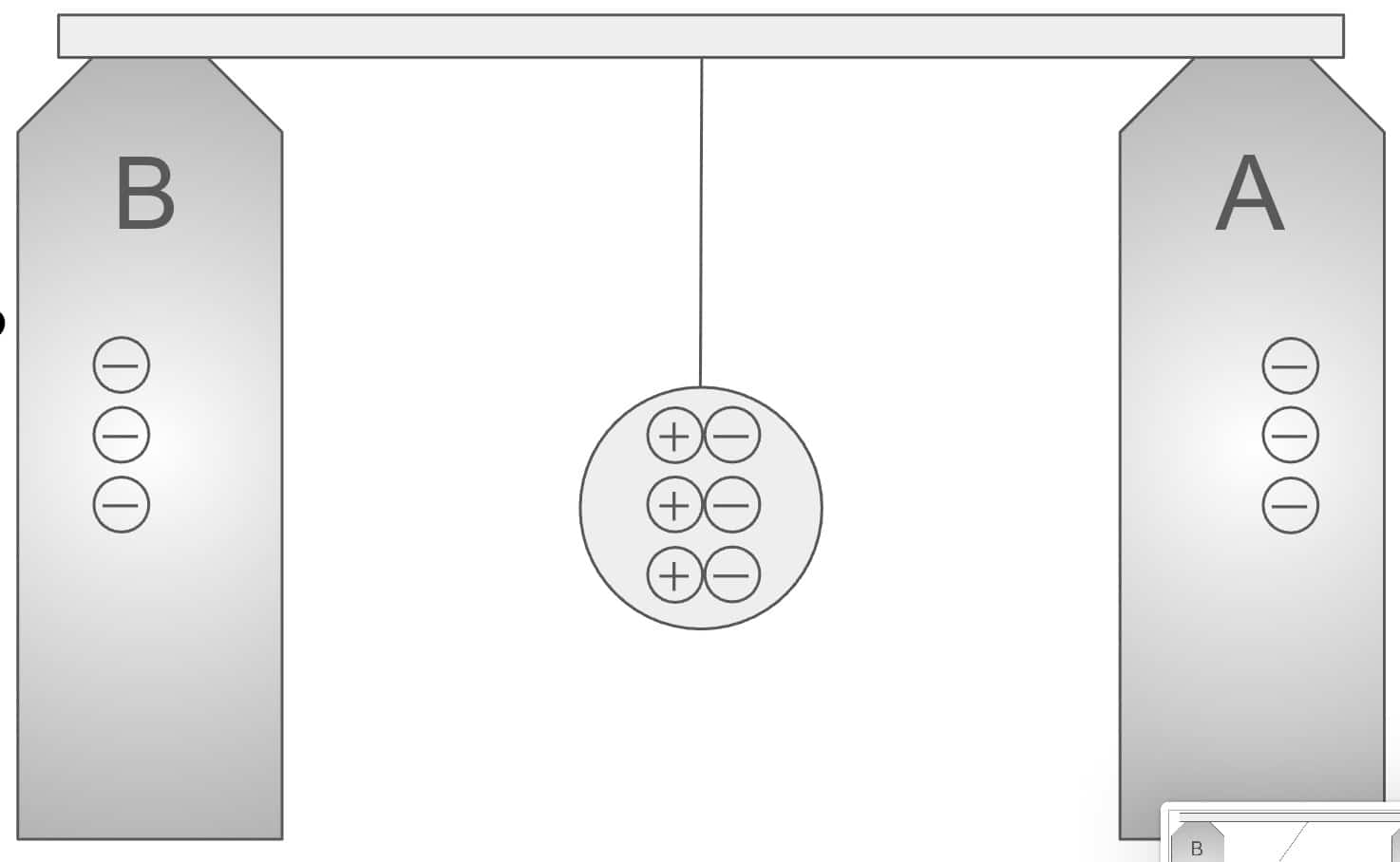

おもりが缶Bから離れる!そして繰り返す!

手順: 電子を渡して中性に戻ったおもりは、缶Bから離れ、再び缶Aの方へ引き寄せられ、この一連の動きが繰り返されます。このとき、おもりが缶に接触するたびに「カチ、カチ…」と音が鳴ることで、まさに「静電気ベル」となります。

理科の知識が身につく、さらに深い学びへ

この実験、実はとても古い歴史があるんです。あの雷が電気であることを凧(たこ)で証明したアメリカの科学者、ベンジャミン・フランクリン。彼は、雷が近づくと鳴る「フランクリンの鐘」という装置を作りましたが、それがこの静電気ベルとそっくりな原理でした。小さな実験が、歴史的な大発見につながっていると考えるとワクワクしますね!この実験を通して、以下のような重要な理科の知識を実践的に学ぶことができます。

- 電荷の種類と性質: プラスとマイナスの電荷があり、異なる電荷は引き合い、同じ電荷は反発するという基本原理。

- 静電気力(クーロン力): 電荷と電荷の間に働く力。

- 導体と絶縁体: 電荷が自由に移動できる導体(金属製の缶やおもり)と、移動しにくい絶縁体(振り子の糸)の役割。

- 誘電分極: 帯電した物体が、まだ帯電していない導体(または誘電体)に電荷の偏り(分極)を引き起こす現象。

- アース(接地)の役割: 余分な電荷を地球に逃がすことで、物体を中性に戻したり、安全を確保したりする仕組み。洗濯機や電子レンジについている緑色の線、あれも同じアースです。万が一電気が漏れたときに、その電気を安全に地球(アース)に逃がし、私たちが感電するのを防いでくれているんですね。この小さな実験が、私たちの安全を守る大きな仕組みにつながっているんです。

この静電気ベルの実験は、単なる目の前の現象だけでなく、その背後にある電気の基本的な法則や原理を深く理解する素晴らしい機会となります。歴史とともに解説した静電気ベルはこちらです。バンデグラフをつかいました。

お問い合わせ・ご依頼について

科学の不思議やおもしろさをもっと身近に!自宅でできる楽しい科学実験や、そのコツをわかりやすくまとめています。いろいろ検索してみてください! ・運営者・桑子研についてはこちら ・各種ご依頼(執筆・講演・実験教室・TV監修・出演など)はこちら ・記事の更新情報はXで配信中!

![]() 科学のネタチャンネルでは実験動画を配信中!

科学のネタチャンネルでは実験動画を配信中!