千葉大学の授業「物理学実験基礎」の1コマを担当しました(2025/7/23)

サイエンストレーナーの桑子研です。毎日が実験。

物理学実験の魅力に迫る!光と運動の不思議を体験

2025/07/23

参加者:主に大学2年生 対面32名

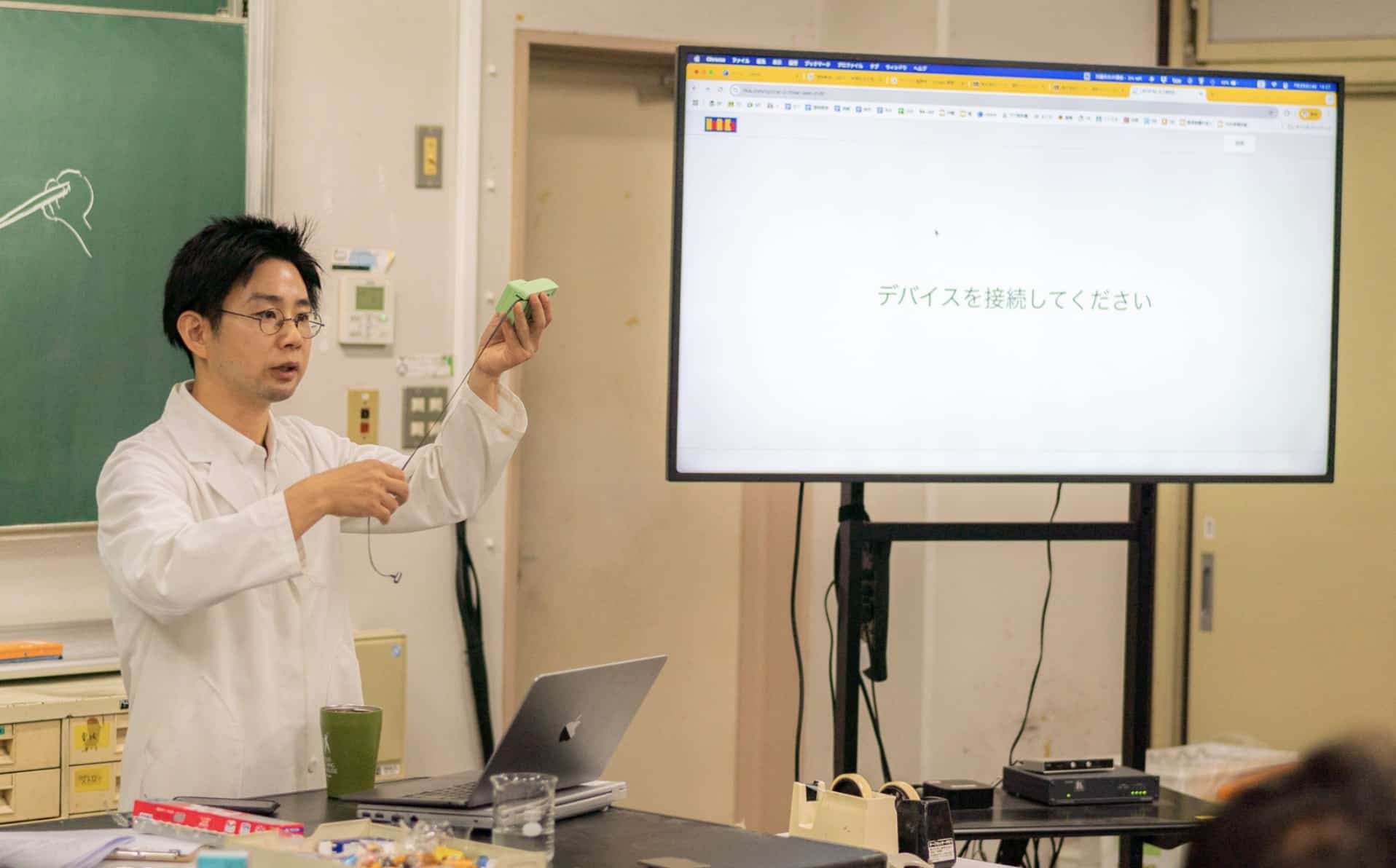

先日、千葉大学教育学部で「物理学実験基礎」の授業を担当する機会をいただきました。未来の先生方である学生さんたちと一緒に、物理学の奥深さに触れることができ、私自身も大変有意義な時間を過ごしました。

今回の授業では、主に光の実験と記録タイマーを使った実践例の二つに焦点を当てました。特に、教員を志望する学生さんが多いということもあり、現場で役立つ実践的な内容を盛り込むことを意識しました。

光の不思議を解き明かす!身近な材料で科学遊び

光の実験では、身近な材料を使って、その多様な性質を体験してもらいました。例えば、100円ショップで手に入るカードミラーを使った科学遊びは、光の反射の原理を楽しく学ぶのに最適です。鏡を使って光を操るうちに、普段何気なく目にしている光が、実は様々なルールに則って動いていることに気づかされます。

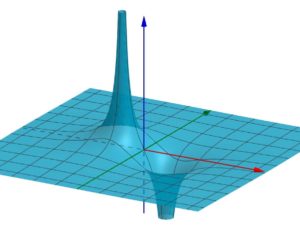

また、まち針を使った光の屈折実験では、光が異なる物質を通過する際にどのように曲がるのかを視覚的に捉えました。水を入れたコップの底に置いたまち針が、見る角度によって位置が変わって見える現象は、まさに光の屈折のなせる業です。さらに、ウォーターキューブを使って色の見え方を観察する実験では、光の三原色や混色の原理を体験的に学ぶことができました。普段何気なく見ている「色」が、実は光の波長の組み合わせでできていることを知ると、世界が全く違って見えてくるはずです。

記録タイマーで重力加速度を測定!試行錯誤から生まれる発見

後半は、記録タイマーを使った実践例として、重力加速度の測定に挑戦しました。これは、物体が落下する速さが、地球の重力によってどのように影響を受けるかを測定する、物理学の基礎的な実験です。

しかし、この実験は一見簡単そうに見えて、実は非常に奥が深いのです。班によってはという重力加速度の標準値を超えてしまう結果が出たりと、なかなか苦戦する場面も見られました。これは、記録タイマーの固定方法や、落下する物体にかかる摩擦など、様々な要因が結果に影響を与えるためです。

そんな中で、ある学生さんの班は、記録タイマーをしっかりと固定し、摩擦を最低限まで減らすための工夫を凝らしていました。その結果、彼らはに非常に近い値を出していました。この試行錯誤のプロセスこそが、科学実験の醍醐味であり、真の学びにつながると私は考えています。正確な値を得るために、どうすれば良いか、何が結果に影響を与えているのか、学生さんたちが自ら考え、工夫する姿は、教員として非常に印象的でした。

主に教員を志望する学生さんが多いので、現場に入ってから初めて経験するであろう光の実験については、特にその見せ方を中心に説明しました。いかに生徒の興味を引き出し、物理学の面白さを伝えるか。今回の授業が、皆さんの教育現場での実践に少しでも役立つことを願っています。学生の皆さんがとても楽しそうに取り組んでいたのが、何よりも嬉しいことでした。

お問い合わせ・ご依頼について

科学の不思議やおもしろさをもっと身近に!自宅でできる楽しい科学実験や、そのコツをわかりやすくまとめています。いろいろ検索してみてください!

・運営者・桑子研についてはこちら

・各種ご依頼(執筆・講演・実験教室・TV監修・出演など)はこちら

・記事の更新情報はXで配信中!

![]() 科学のネタチャンネルでは実験動画を配信中!

科学のネタチャンネルでは実験動画を配信中!