光のシマシマは何者?自宅で簡単「光の干渉」実験に挑戦!

サイエンストレーナーの桑子研です。毎日が実験。

「光はまっすぐ進む」。太陽の光も、懐中電灯の光も、たしかにそう見えますよね。でも、もし「光が波である証拠」を、家にあるもので簡単に見られるとしたら、驚きませんか?「光の干渉(かんしょう)」という、光が波だからこそ起こる不思議な現象。これを見るには、高価な実験器具が必要だと思っていませんか?「レーザーは高いし、スリット(細いすき間)を作るのも大変…」そんな悩みを一気に解決します!

今日は、たった2000円ほどの道具と紙コップで、光が波であることを目で見て確かめられる、ワクワクする実験を紹介します。簡易的なものではありますが、小学生のお子さんと一緒に楽しんだり、学校の授業で「波って何?」を実感させたりするのに、ぴったりの方法です。

なぜ「波」だとわかるの? 実験のしくみ

この実験のキモは、カッターで作る「1本の細いすき間」です。 波には、狭いすき間を通ると、その後ろに回り込んで広がる性質があります。これを「回折(かいせつ)」といいます。そして、紙コップに開けた「1本のキズ」は、実は「とても近い距離にある2つのすき間」のように働きます(カッターの刃の厚みや、紙の断面のデコボコが影響します)。

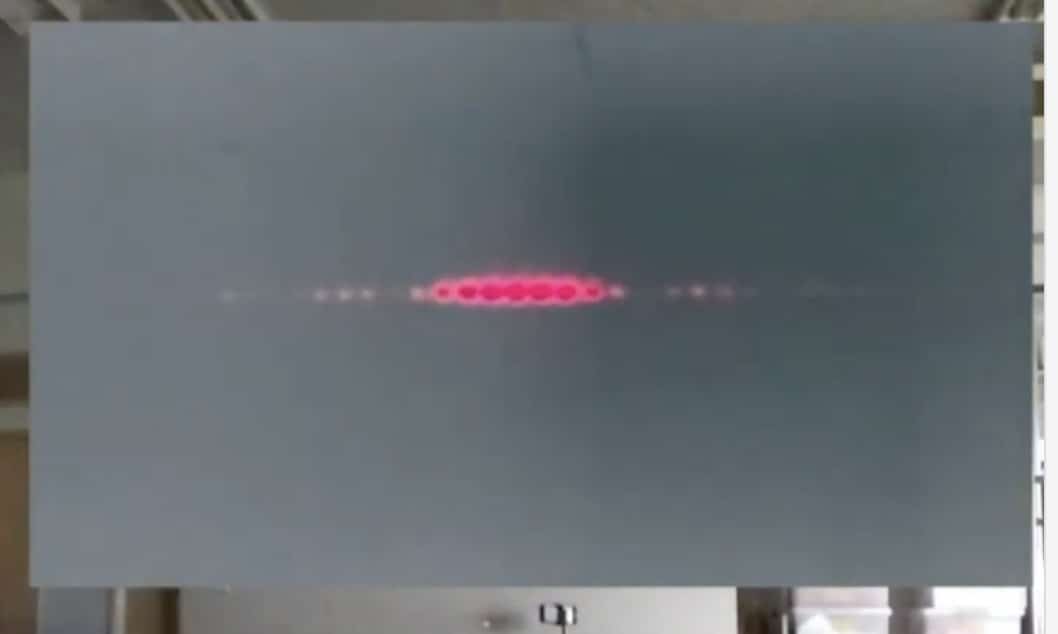

それぞれのすき間を通って「回折」した光(波)が、壁でお互いに重なり合うのです。 波の山と山が重なれば強め合って明るく(明線)、山と谷が重なれば打ち消し合って暗く(暗線)なります。

これが、今回観察する「干渉縞(かんしょうじま)」の正体です。もし光がただの「粒」なら、すき間の形がそのまま映るだけのはず。縞模様が見えることこそ、光が波の性質を持っている証拠なのです。

おうちでできる!「光の波」を見る科学のレシピ

【用意するもの】

- レーザーポインター(プレゼン用などでOK。安いものなら2000円前後で手に入ります)

- 紙コップ

- カッター

【手順】

- 紙コップの底に、カッターでまっすぐな切れ込みを1回だけ入れます。(これが「スリット」の代わりになります)

- 部屋を暗くして、紙コップの内側から、底の切れ込みに向かってレーザーポインターの光を当てます。

- 壁に映った光の模様を観察します。(壁と紙コップの距離は50cm〜1mくらいあると見やすいです)

さあ、何が見えましたか?

壁には、レーザーの点がそのまま映るのではなく、ぼやーっと左右に広がって、明るいところと暗いところが交互に並んだ「縞模様(しまもよう)」が見えるはずです。おめでとうございます!それが「光が波である」ことの動かぬ証拠、「干渉縞」です。

この現象は、約200年も前にイギリスの科学者トマス・ヤングが行った有名な実験(ヤングの実験)と本質的に同じことをしています。あなたは今、歴史的な実験を紙コップで再現したのです!

紙コップと壁の距離を離してみましょう。縞模様の間隔はどうなりましたか? おそらく、間隔が広がって見やすくなったのではないでしょうか。この「縞の間隔」と「スリットから壁までの距離」を測ると、なんと光の波長(波のひとつの長さ)まで計算できてしまうんですよ。

【!!安全のための最重要ルール!!】

実験はとても楽しいですが、一番大切な注意点です。レーザーポインターの光は非常に強いため、決して直接のぞき込んだり、人の目に当てたりしないでください。必ず、壁に反射した光だけを観察するようにしましょう。

まとめ:小さな実験、大きな発見

今回は、紙コップとレーザーポインターだけで光の干渉縞を観察する方法を紹介しました。

「光は粒でもあり、波でもある」という、物理学の不思議な世界の入り口を、ぜひご家庭で、または教室で体験してみてください。

このあと、学校なら教材用のレーザーと本物のスリットを使って、縞模様の間隔から光の波長を計算してみるのも面白いですね。

また、音の干渉(2つのスピーカーから同じ音を出すと、場所によって聞こえたり聞こえにくくなったりする)と合わせて見せると、波に共通する性質がより深く理解できるのでおすすめです。

お問い合わせ・ご依頼について

科学の不思議やおもしろさをもっと身近に!自宅でできる楽しい科学実験や、そのコツをわかりやすくまとめています。いろいろ検索してみてください!

・科学のネタ帳の内容が本になりました。詳しくはこちら

・運営者の桑子研についてはこちら

・各種ご依頼(執筆・講演・実験教室・TV監修・出演など)はこちら

・記事の更新情報はXで配信中!

![]() 科学のネタチャンネルでは実験動画を配信中!

科学のネタチャンネルでは実験動画を配信中!