教科書の定番から引退!?単純そうで複雑なボルタ電池の「不都合な真実」

サイエンストレーナーの桑子研です。毎日が実験。

「理科の教科書に書いてあることは、すべてシンプルで完璧な真実だ」……そう思っていませんか?

実は、私たちが長年「電池の基本」として習ってきたある装置には、科学者をも悩ませる「不都合な真実」が隠されているのです。電池の導入素材として長らく親しまれてきた「ボルタ電池」。実は2017年の学習指導要領改訂で、中学校3年「化学変化と電池」の主役が、このボルタ電池から、より実用的な「ダニエル電池」へと交代しました。ダニエル電池は仕切りもあって複雑に見えます。なぜボルタ電池から差し替えられたのでしょうか。

なぜ長年の定番が表舞台から退くことになったのか。そこには、見かけのシンプルさからは想像もつかない、深く複雑な科学のドラマがありました。

見かけによらず複雑なボルタ電池の「落とし穴」

ボルタが1800年ごろに発明したボルタ電池は、一般的に「亜鉛板と銅板を電極とし、硫酸などの電解液に浸したもの」として紹介されます。高校の教科書では、「起電力は最初1.1Vだが、回路を閉じるとすぐ0.3~0.4Vに下がる。この現象を分極という」と説明されるのが定番です。

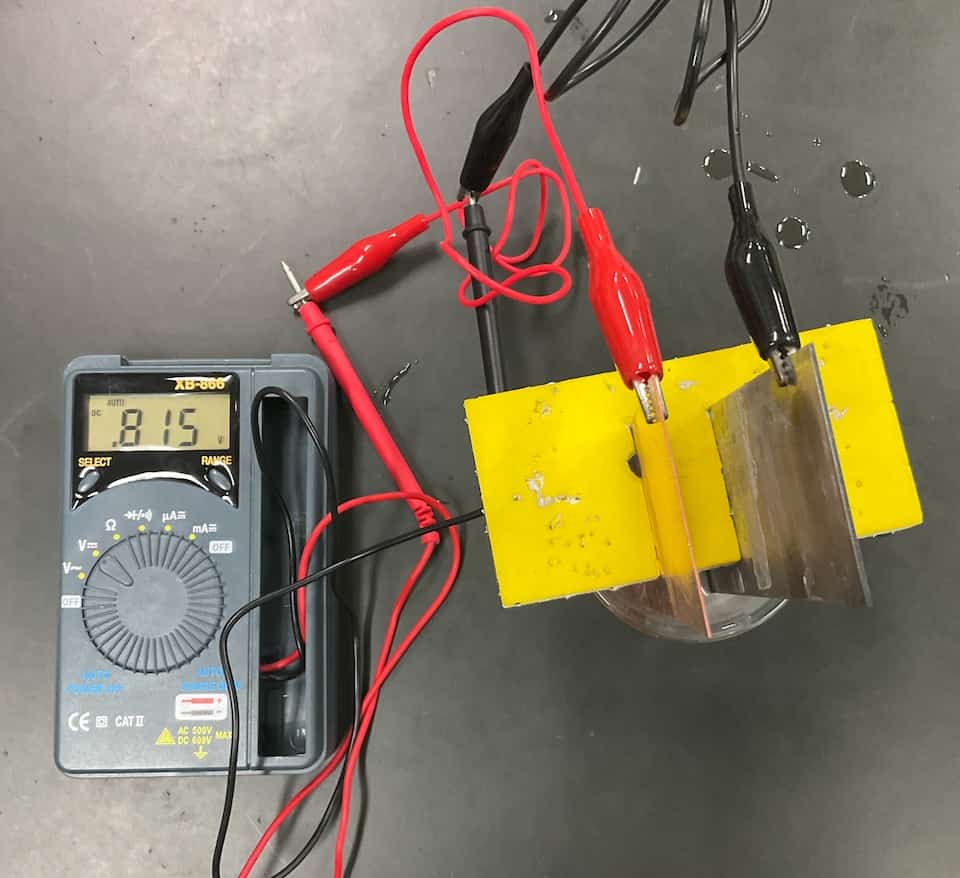

しかし、実はこの短い説明の中に、いくつもの「科学的な誤解」が潜んでいるのです。まず、理想的なボルタ電池の起電力(電流を流していない状態の電圧)を計算してると、理論上は0.1 mol/Lの硫酸溶液を用いた場合、起電力は約0.7Vになるはずです。教科書にある「1.1V」という数値は、実は理論値とは大きくかけ離れています。実際に私が試してみたところ、測定された起電力は0.815Vでした。

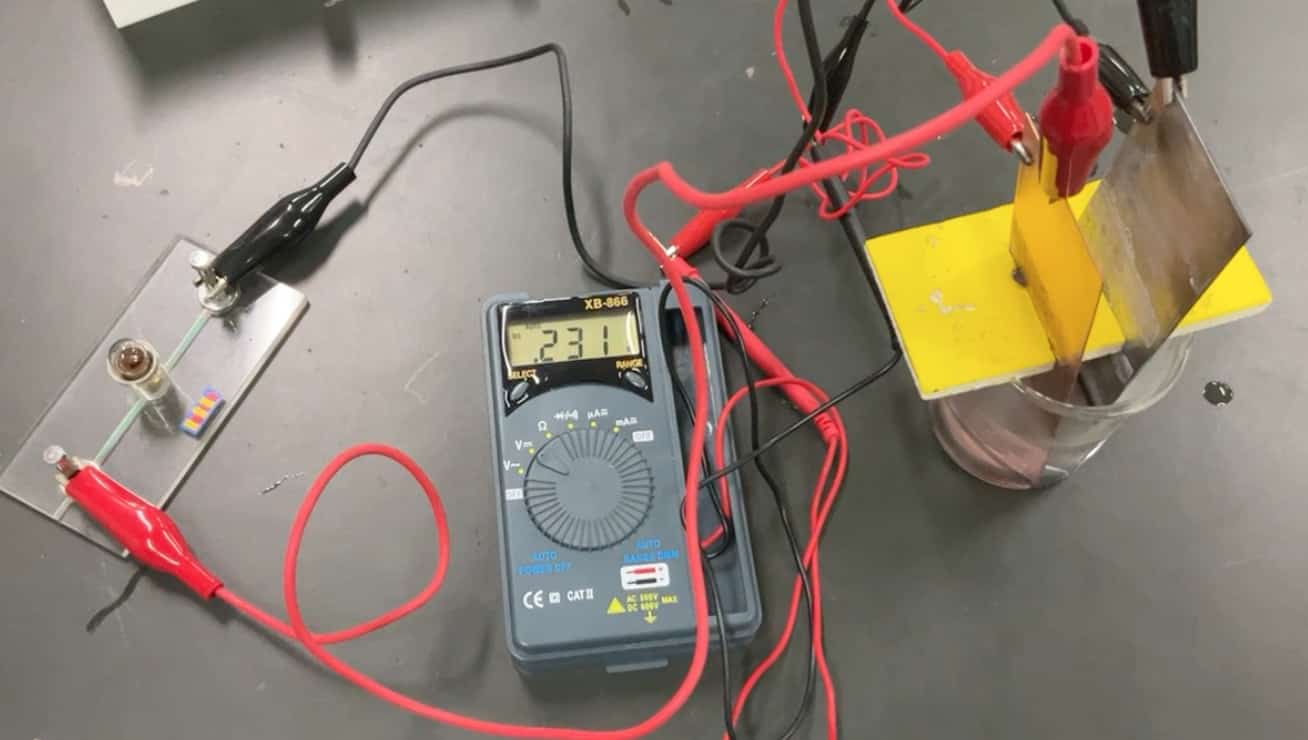

そして、いざ放電を始めると電圧は急落します。電流を流すと、なんと0.231Vまで下がってしまいました。

そして、いざ放電を始めると電圧は急落します。電流を流すと、なんと0.231Vまで下がってしまいました。

モーターはかろうじて回る程度、電子オルゴールはメロディーにならず「ブー」と鳴るだけ。これが、ボルタ電池の抱える大きな問題点です。なぜこれほどまでに電圧が下がるのでしょうか。銅の電極で水素イオンが水素ガスに変わる際、理論的な値よりも余分なエネルギーが必要になります。これは、いわば「泡となって出ていくための抵抗」のようなもので、電圧を大幅に押し下げてしまうのです。

モーターはかろうじて回る程度、電子オルゴールはメロディーにならず「ブー」と鳴るだけ。これが、ボルタ電池の抱える大きな問題点です。なぜこれほどまでに電圧が下がるのでしょうか。銅の電極で水素イオンが水素ガスに変わる際、理論的な値よりも余分なエネルギーが必要になります。これは、いわば「泡となって出ていくための抵抗」のようなもので、電圧を大幅に押し下げてしまうのです。

さらに、使い始めに一瞬だけ1Vを超えるのは、銅の表面についている「酸化銅」が反応しているためだと言われています。純粋な銅と亜鉛の反応だけでは説明がつかないほど、ボルタ電池は不純物や副反応の影響を強く受けてしまうのです。

また、放電中に亜鉛板からも水素が発生します。これは、以下の式のような「局部電池反応」が起こっているためです。

\[\text{Zn} + 2\text{H}^+ \rightarrow \text{Zn}^{2+} + \text{H}_2\]

このように、ボルタ電池は説明しきれないほど複雑な現象のオンパレードなのです。これを中学校で「電池の基本」として教えることは、かえって生徒たちの混乱を招く恐れがありました。

ダニエル電池への移行がもたらす恩恵

そこで現代の理科の主役として登場するのが「ダニエル電池」です。ダニエル電池は、硫酸亜鉛水溶液と硫酸銅水溶液の2種類の液体を使い、それを素焼き板などのセパレーターで仕切ります。

ダニエル電池へ移行したことには、教育上とても大きなメリットがあります。

① 電極反応が明確:それぞれの電極で何が起きているかが、ボルタ電池よりもずっとシンプルに、理解できます。

② 電圧が安定している:ボルタ電池のような急激な電圧低下(過電圧の影響)が少なく、安定して電流を取り出せるため、実用的です。

③ 副反応が少ない:水素の発生に邪魔されることなく、純粋に「化学エネルギーを電気エネルギーに変える」仕組みを学ぶことができます。

ボルタ電池の歴史的意義は非常に大きいものですが、現代の理科教育においては「色々な金属で試してみよう!」という探究的な実験素材として留めておくのが、今の時代のベストな形だと言えるでしょう。

お問い合わせ・ご依頼について

科学の不思議やおもしろさをもっと身近に!自宅でできる楽しい科学実験や、そのコツをわかりやすくまとめています。いろいろ検索してみてください!・運営者・桑子研についてはこちら・各種ご依頼(執筆・講演・実験教室・TV監修・出演など)はこちら・記事の更新情報はXで配信中!

![]() 科学のネタチャンネルでは実験動画を配信中!

科学のネタチャンネルでは実験動画を配信中!