「ものすごい図鑑」で昆虫の授業が劇的変化!タブレット片手にミクロの世界へダイブ!

サイエンストレーナーの桑子研です。毎日が実験。

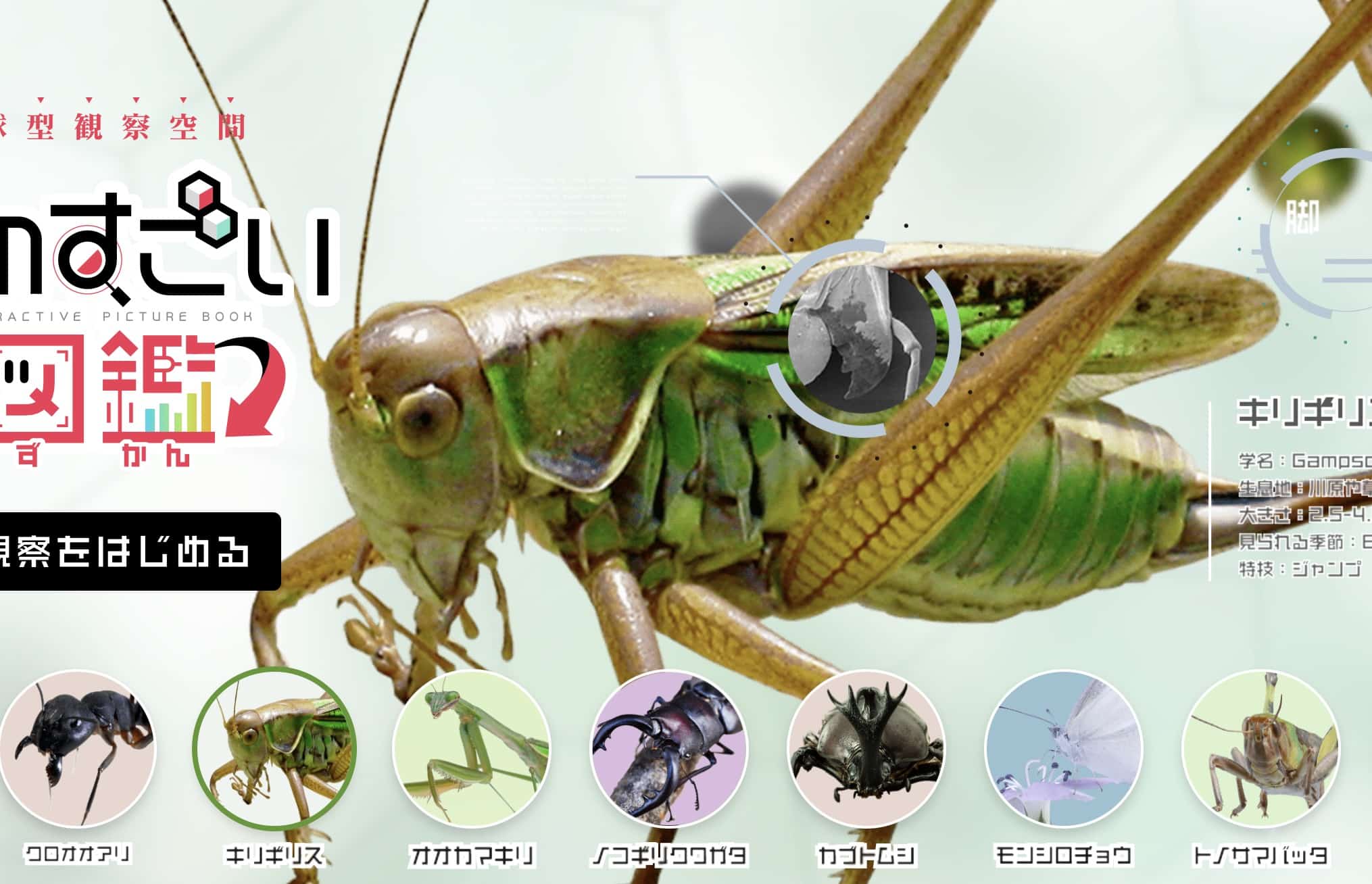

まさに「ものすごい」教材を今日は紹介します。それが、NHK for Schoolが提供するデジタル図鑑、「ものすごい図鑑」!

https://www.nhk.or.jp/school/zukan/

この図鑑、ただのデジタル図鑑ではありません。まるで生き物を手元で見回しているかのように、様々な角度から観察でき、さらに肉眼では決して見ることのできないミクロの世界まで、まるでそこにいるかのように体験できてしまうんです。特に、中学1年生の理科で学習する「無脊椎動物」の単元、特に昆虫の観察において、これほど強力なツールは他にないと断言できます。

「でも、デジタル教材って結局、動画を見るだけでしょう?」 いいえ、とんでもない!この「ものすごい図鑑」は、生徒が自ら能動的に操作し、発見する喜びを味わえるインタラクティブな教材なんです。生徒たちがChromebookやタブレットを手に、夢中になって昆虫を観察する姿を想像してみてください。彼らの「わかった!」というきらめく表情が目に浮かびませんか?

今回は、この「ものすごい図鑑」を中学校の理科の授業で最大限に活用するための、具体的な準備方法、必要なもの、そして授業手順を、プロのライターの視点も交えながら、詳しくご紹介していきます。さあ、一緒に「ものすごい図鑑」で、生徒たちの知的好奇心の扉を開いていきましょう!

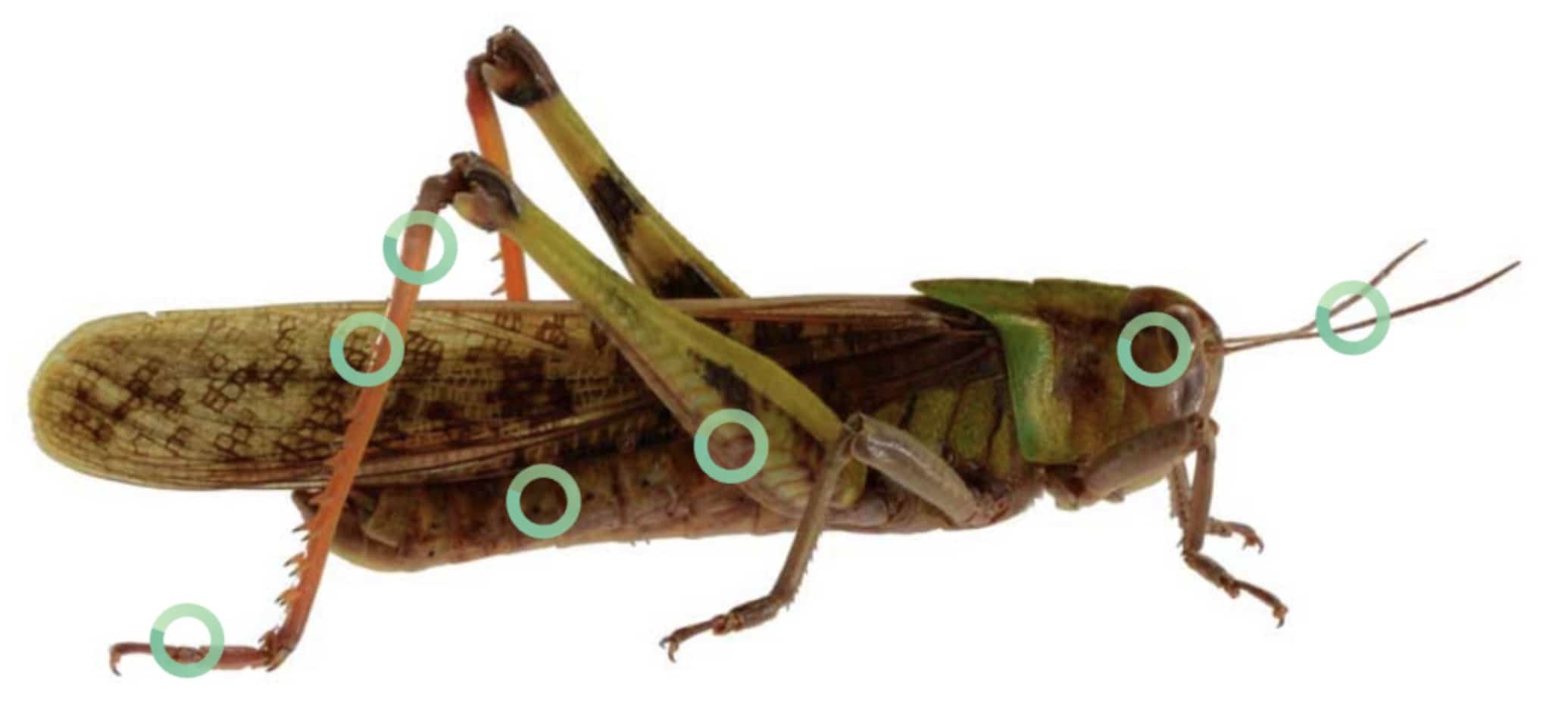

充実しているのが昆虫で、中学1年の無脊椎動物の監査にぴったりの内容です。タブレットでも使えるので、昆虫のスケッチにも使えそうです。例えばこちらのトノサマバッタを見てみます。これから紹介する写真は、NHK for School ものすごい図鑑より引用しました。

https://www.nhk.or.jp/school/zukan/#grasshopper

観察を始めるボタンを押すと、まさに自由自在。見下ろしてみたり、

拡大した時は注目ポイントが現れます。

ひっくり返すことも可能。

気門を拡大してみてみました。

複眼の様子は、動画付きです。目がなんと5つあるとのこと。

NHKfroSchoolの動画ともリンクされています。NHKすごい資料を持っていますね。

他にもいろいろな昆虫がいます。カブトムシは、頭部・胸部・腹部の観察などもいいですね。生徒は、頭は思ったよりも小さいのということに気がつくはず。

ありの気門は電子顕微鏡の写真付きでした。

まさにもの凄いです。

理科の知識が深まるポイント

- 五感を超えた観察: 肉眼では不可能な「拡大」「回転」「裏側からの観察」「電子顕微鏡レベルの視点」は、生徒が五感(視覚)の限界を超えて、科学的な視点で現象を捉えるきっかけを与えます。特に、複眼の様子や気門の微細な構造は、生物の複雑な仕組みや多様性への気づきを促します。

- 構造と機能の関連性: カブトムシの小さい頭部と頑丈な胸部、トノサマバッタの頑丈な後脚など、各部の構造がその生物の機能(例:カブトムシの力強い動き、バッタの跳躍)とどのように結びついているかを自然と考察する機会を与えます。

- 多様性と共通性: さまざまな昆虫を比較観察することで、それぞれ異なる特徴を持ちながらも、頭部・胸部・腹部の3つに分かれるといった昆虫全体の共通の体のつくりを理解することができます。アリの電子顕微鏡写真で見える気門が、他の昆虫にも共通する呼吸器官であるという気づきにもつながるでしょう。

- 科学研究への興味: 電子顕微鏡写真や3Dモデルは、科学者がどのようにして生物のミクロな世界を探究しているかを示す具体的な例となります。これにより、生徒たちの科学研究そのものへの興味や、「自分ももっと深く探究したい」という意欲を引き出すことができるでしょう。

「ものすごい図鑑」は、中学校の理科の授業に新たな風を吹き込む、まさに「ものすごい」デジタル教材です。生徒たちの「もっと知りたい!」という知的好奇心を刺激し、座学だけでは得られない深い学びと、科学的な探究の楽しさを提供してくれます。

お問い合わせ・ご依頼について

科学の不思議やおもしろさをもっと身近に!自宅でできる楽しい科学実験や、そのコツをわかりやすくまとめています。いろいろ検索してみてください!

・運営者・桑子研についてはこちら

・各種ご依頼(執筆・講演・実験教室・TV監修・出演など)はこちら

・記事の更新情報はXで配信中!

![]() 科学のネタチャンネルでは実験動画を配信中!

科学のネタチャンネルでは実験動画を配信中!