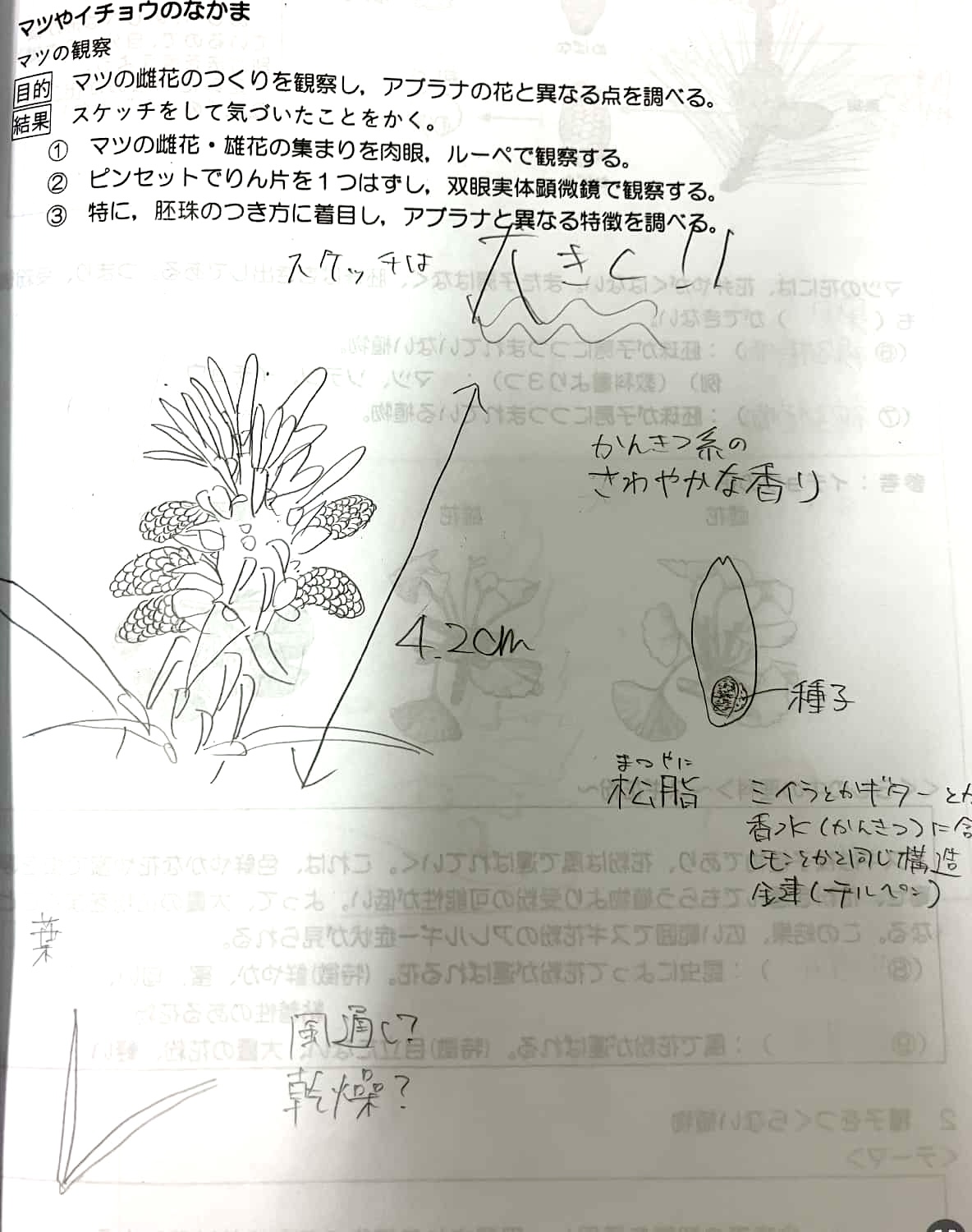

マツボックリはどこから来る?マツの花と種の秘密を探る観察授業!(中1 生物)

サイエンストレーナーの桑子研です。毎日が実験。

中学校理科「マツの観察授業」実践レポート

校庭や公園、神社の境内、そして海岸沿い。日本の風景の中に当たり前のように溶け込んでいる「マツの木」。あの独特な細長い葉と、ゴツゴツとした幹、力強く広がる枝ぶりには、日本画のような風格がありますよね。

でも、このマツ、ただの「どこにでもある木」ではありません。実は、植物の進化の歴史から見ると、かなり“変わった”特徴を持つ「生きた教材」なのです。普通の植物(被子植物)とは全く違う葉のつき方、不思議な花の構造、そして驚くべき種の飛ばし方……。知れば知るほど「なぜそうなっているの?」と思わずにはいられない、マツの生存戦略の秘密。今回は、そんなマツの不思議な体のつくりについて、実際の授業での観察ポイントや、明日誰かに話したくなる雑学を交えてご紹介します。

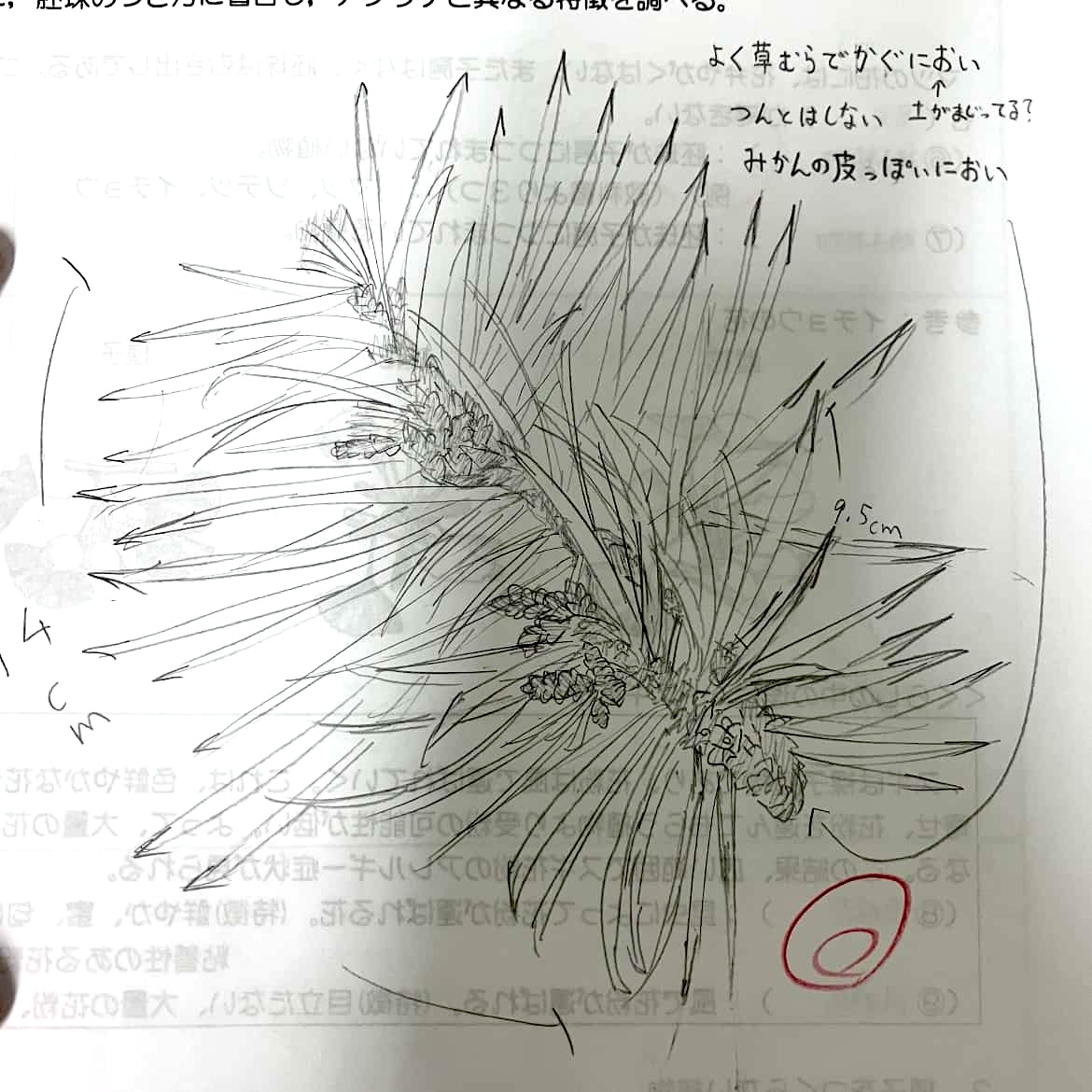

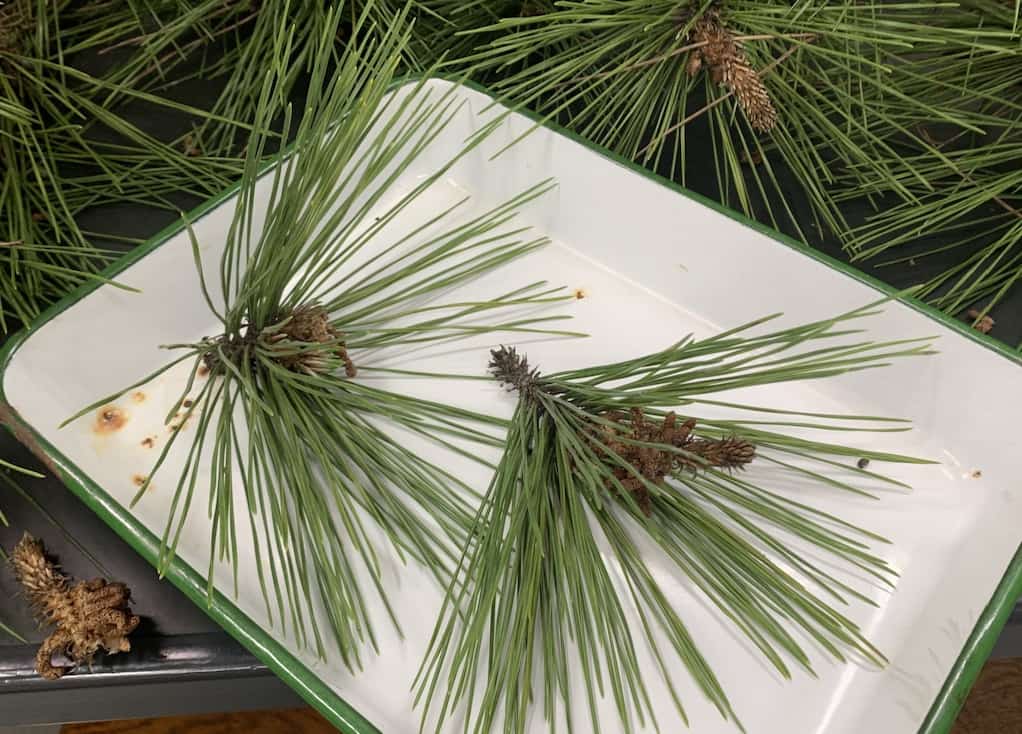

中学1年生の生物分野「マツ(裸子植物)」の単元。ここは、多くの生徒が初めて「花びらもガクもない花」に出会う衝撃の単元です。 私の同僚であるY先生は、なんと校庭にあるマツの枝を大胆に切り取り、教室に持ち込むという豪快な授業を実践されていました。写真や教科書だけでなく、本物を目の前にすることで、生徒たちの目の輝きが違ってきます。

ただ、マツの観察は「タイミング」が命。花粉を飛ばす時期、松ぼっくりができる時期は一瞬です。授業準備として、開花時期をこまめにチェックし、ベストな状態のサンプルを確保しておくことが、成功への近道です。

授業準備と進め方

1. 事前準備:本物を用意する

教科書の写真だけでは伝わらない「質感」や「匂い」を体験させるために、以下の実物を用意します。

必要なもの

- 校庭または周辺で採取できる マツの枝(できれば雄花・雌花付き)

- ルーペ(鱗片の重なりや花粉の観察に必須)

- スケッチ用紙・筆記用具(「見る」解像度を高めるために描かせます)

- 松ぼっくり(成熟・未成熟の両方)(大きさや色の変化を比較)

採取のベストタイミング

- 雄花・雌花の観察 → 4月~5月(ゴールデンウィーク前後が勝負!)

- 未成熟の松ぼっくり → 6月~8月(緑色で固く閉じています)

- 成熟した松ぼっくり → 秋以降(茶色くなり、カサが開きます)

2. 観察の流れ

① マツの基本的な特徴を確認

まず、生徒に「マツは今まで習ったアブラナやサクラと何が違う?」と問いかけます。そこで気づかせたいのが、裸子植物(らししょくぶつ)というキーワードです。

マツの際立った特徴

- 裸子植物:将来種子になる「胚珠(はいしゅ)」がむき出し。「子房(しぼう)」という守ってくれる部屋がありません。恐竜時代から生き抜いてきた原始的なスタイルです。

- 針状の葉:表面積を減らし、乾燥に耐えるための進化系です。

- 球果(松ぼっくり)で種子を作る:果実を作らず、鱗片(りんぺん)の隙間で種を育てます。

ここからは、実物のマツの枝や花を手に取って観察しながら、ミクロの世界へ案内します。

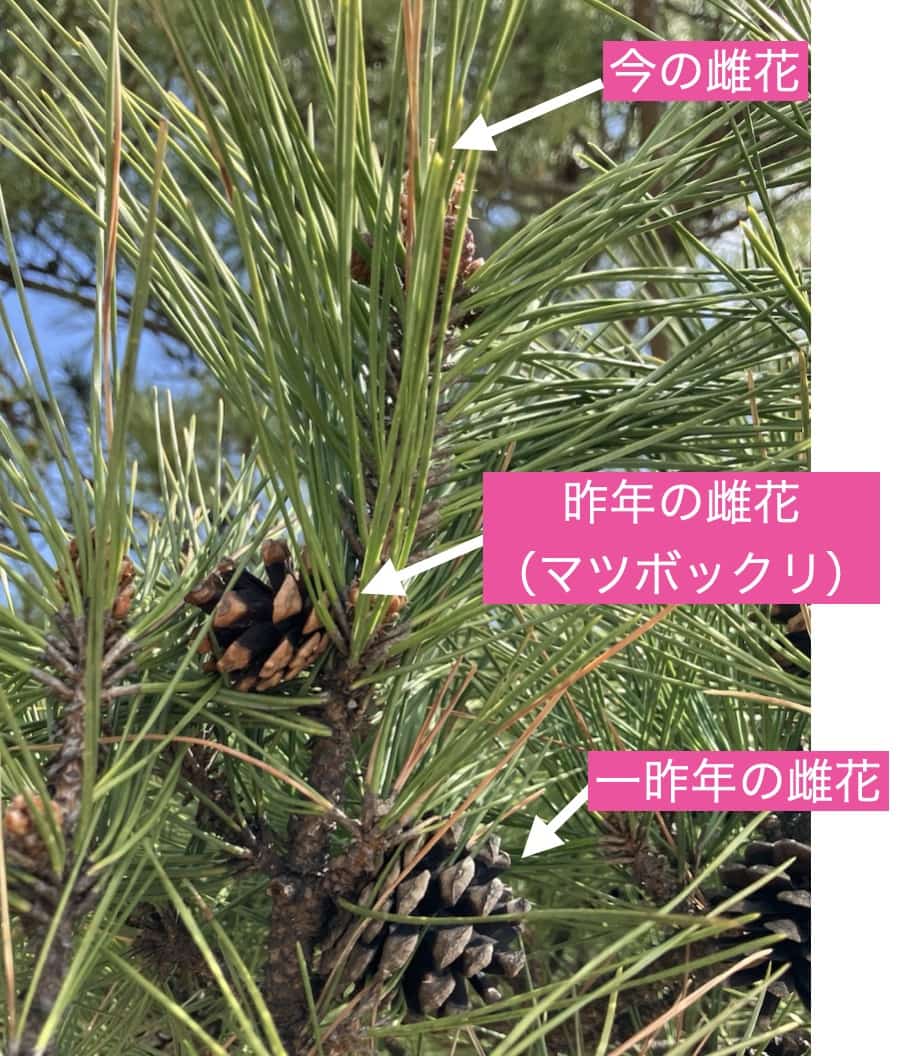

どれが雄花?どれが雌花?位置関係にも意味があります。

② 雄花・雌花の観察:命をつなぐ仕組み

大きく育ったマツは、春になると花をつけます。しかし、その花は私たちがイメージする「きれいなお花」とはかけ離れています。

- 雄花(おばな):黄色い粒の集合体。春、新芽の根元(下の方)にびっしりとつきます。

- 雌花(めばな):将来マツボックリになる部分。新芽の先端(一番上)にちょこんとつきます。赤紫色で小さく、見逃しやすい存在です。

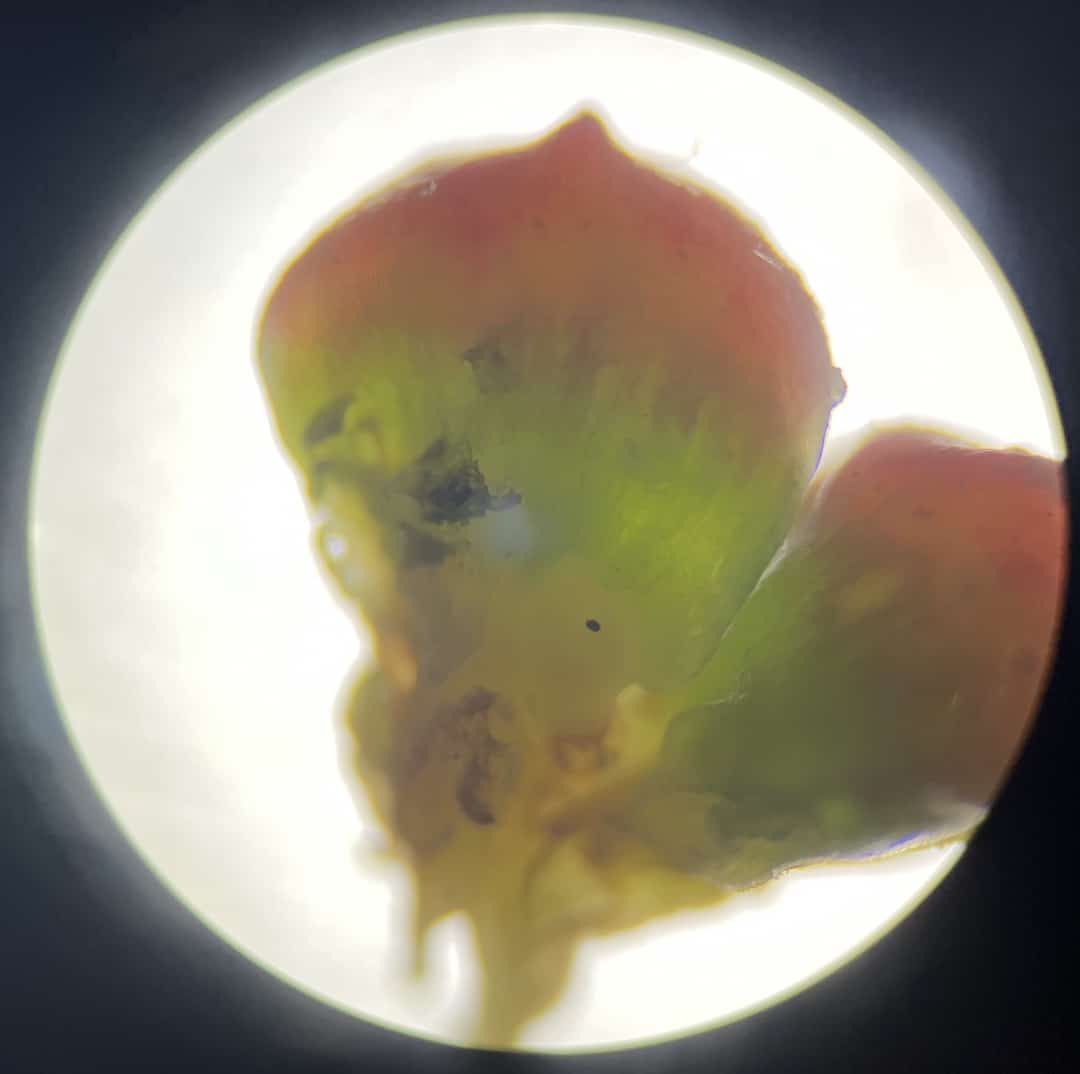

マツの雌花の鱗片(りんぺん)を拡大してみましょう。

40倍で拡大

雄花を拡大すると、袋のようなものが見えます。これが「花粉のう」です。 雄花が下、雌花が上についている理由をご存知ですか? これは、自分の花粉が自分の雌花にかかってしまう「自家受粉」を防ぎ、できるだけ遠くの遺伝子をもらうための工夫だと言われています。試しに成熟した雄花を指で弾いてみると、黄色い煙のような花粉が盛大に舞い上がりました。

この大量の花粉放出こそがマツの戦略。虫を呼び寄せる蜜を作るコストをかけず、風の力だけを頼りに花粉を飛ばす「風媒花(ふうばいか)」なのです。

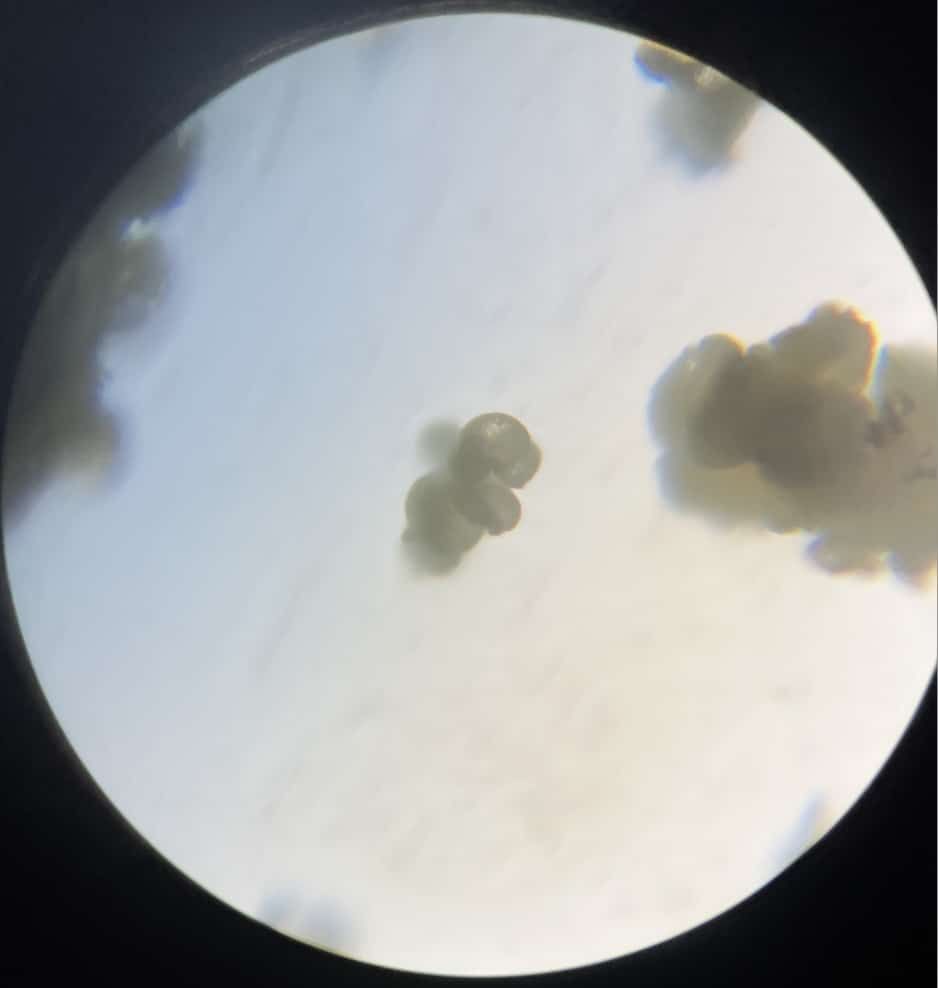

マツの雄花の鱗片 40倍

花粉を拡大(400倍)してみると、ミッキーマウスの耳のような空気袋がついているのがわかります。これで風に乗りやすくしているのですね。

花粉は風に乗って雌花へ届きます。雌花の鱗片の隙間に入り込み、そこにある粘液にくっつきます。 ここからがマツのすごいところです。

なんと、花粉が雌花についてもすぐには受精しません! 受粉から約1年後、やっと花粉管がのびて卵細胞と受精するという、気の遠くなるような時間をかけるのです。ゆっくり時間をかけて種になる、これがマツのペースです。

この枝の付け根についている茶色い塊、これが「昨年の雌花(1年目のマツボックリ)」です。

拡大すると、鱗片がしっかりと閉じて種を守っているのがわかります。

生徒にスケッチをさせながら、「今年の花」と「去年の花」の違いを意識させると、時間の流れが実感できて理解が深まります。

③ 松ぼっくりの発達と種の旅立ち

受精を終え、さらに1年かけて雌花は固く木質化し、おなじみのマツボックリ(球果)になります。

- 未成熟の松ぼっくり:緑色で水分を含み、鱗片は固く閉じています。

- 成熟した松ぼっくり:茶色く乾燥し、鱗片がパカッと開きます。

開いた隙間には種子が入っています。取り出してみると、薄い膜のような羽根(翼)がついているのがわかります。

秋の乾燥した晴れた日、マツボックリはカサを開き、種子を風に乗せて飛ばします。 この種子は、プロペラのようにくるくると回転しながらゆっくり落ちる構造になっています(オートローテーション)。これにより、風に長く乗ることができ、親木から遠く離れた場所へ移動できるのです。

- ルーペで見ると、りん片1つに2つの種子がついていることが確認できます。

マツの種の飛ぶ様子について、NHKの動画で確認してみましょう。

スケッチを通して、この精巧な飛行装置の仕組みを観察させます。

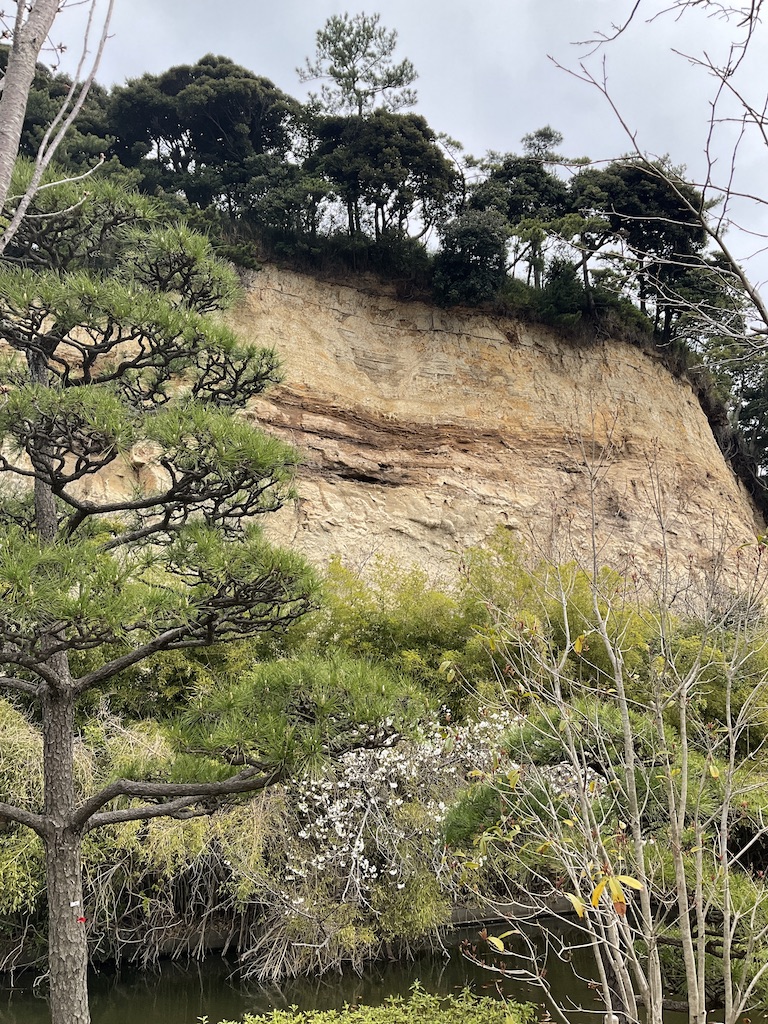

若い松(直島のベネッセハウス ミュージアム にて撮影)

新天地に着地した種子は、また条件がそろえば発芽します。春になると、水と温度をスイッチにして目覚めます。まずは小さな根(主根)が伸びて土に入り、その力で芽を地上へと持ち上げます。

注目は「子葉(双葉)」の数。アサガオなどは2枚ですが、マツは多数の針のような葉が出ます。その後、本葉が増えていき、少しずつ大人のマツの姿へと変わっていきます。 根はまっすぐ下へ深く伸びる直根型。これが、乾燥した崖っぷちでも水を吸い上げ、倒れずに生きる秘訣です。

④ 松の適応戦略と生育環境

マツがなぜ日本の海岸や崖に多いのか、その謎も理科の視点で解けます。

- 関東ローム層や砂地に生える:栄養が少なく、水はけが良すぎる土地は、他の植物にとっては過酷です。しかし、競争相手が少ないため、マツにとっては楽園となります。

- 崖の上に生える:これも競争を避ける戦略。

- 「一本松」などの地名:厳しい環境にポツンと生え、目印になるほど大きく育つ生命力の証です。

社会科(地理)の先生と連携して、地域の植生や地名の由来を探ると、教科横断的な深い学びにつながります。

授業のポイントと発展学習

マツの生態に関する発展的な問いかけ

授業の最後に、こんなクイズを出して思考を深めてみましょう。

- Q. なぜマツの葉はこんなに細いのか? → A. 「表面積を極限まで小さくして、葉から水分が蒸発するのを防ぐため」。寒さや乾燥に耐え、冬でも緑を保つための究極の“省エネ設計”なのです。

- Q. なぜ松ぼっくりは晴れると開き、雨だと閉じるのか? → 湿度によって変形する天然のセンサー機能を持っています。種を遠くに飛ばすには、雨の日は不向き。乾燥して風のある日を選んで開くようになっているのです。

NHK for Schoolなどを活用して、マツの種子散布のダイナミックな映像を見せると、植物が「動かない」という固定観念が覆され、生徒の興味を一気に引きつけられます。中学1年生の「マツ」の単元は、単なる暗記ではなく、実物を用いた「発見」の宝庫です。時期に合わせた生きた教材(枝や花)を用意し、スケッチやルーペ観察でミクロの世界に触れること。これが理科好きを育てる第一歩になります。

ぜひ、次回の授業では教室にマツの香りを漂わせて、生徒と一緒に生命の不思議を楽しんでみてください!

参考写真: こちらは三溪園巡検で3月に撮った写真です。まだ蕾の状態ですね。

こちらが松の幹です。樹皮がうろこ状に剥がれる独特の質感(ゴツゴツした感じ)も特徴の一つです。

お問い合わせ・ご依頼について

科学の不思議やおもしろさをもっと身近に!自宅でできる楽しい科学実験や、そのコツをわかりやすくまとめています。いろいろ検索してみてください! ・運営者・桑子研についてはこちら ・各種ご依頼(執筆・講演・実験教室・TV監修・出演など)はこちら ・記事の更新情報はXで配信中!

![]() 科学のネタチャンネルでは実験動画を配信中!

科学のネタチャンネルでは実験動画を配信中!