夏休みは全員が研究者。生徒の自主性だけに任せない!自由研究のへの学校としての取り組み

サイエンストレーナーの桑子研です。毎日が実験。

「今年の自由研究、どう指導しようか…」 夏休み前、職員室でそんなため息をついている先生はいませんか?

「テーマが決まらない」「ただの調べ学習で終わってしまう」。そんな悩みを抱える先生方にこそ、伝えたいことがあります。科学の発見は、たった一つの「なぜ?」から始まります。教科書に載っている答えを覚えることだけが勉強ではありません。

私が千葉大学教育学部附属中学校に赴任して気づいたのは、ここには「自由研究を成功させるための土壌」がすでに完成されていたということでした。しかし、それは特別な設備があるからだけではありません。「環境の作り方」や「授業の仕掛け」にこそ、どの学校でも取り入れられるヒントが隠されていたのです。

今回は、本校の実践を通して見えてきた、生徒の探究心に火をつけるための「他校でも使える指導のコツ」をご紹介します。

1. 失敗こそが最高の教材!普段の授業の工夫

理科の授業で「失敗しないための完璧な手順書」を渡していませんか? 本校の授業で最も大切にしているのは、知識の伝達ではなく「探究の過程(プロセス)」を体験させることです。自由研究の土壌は普段の授業から始まっています。

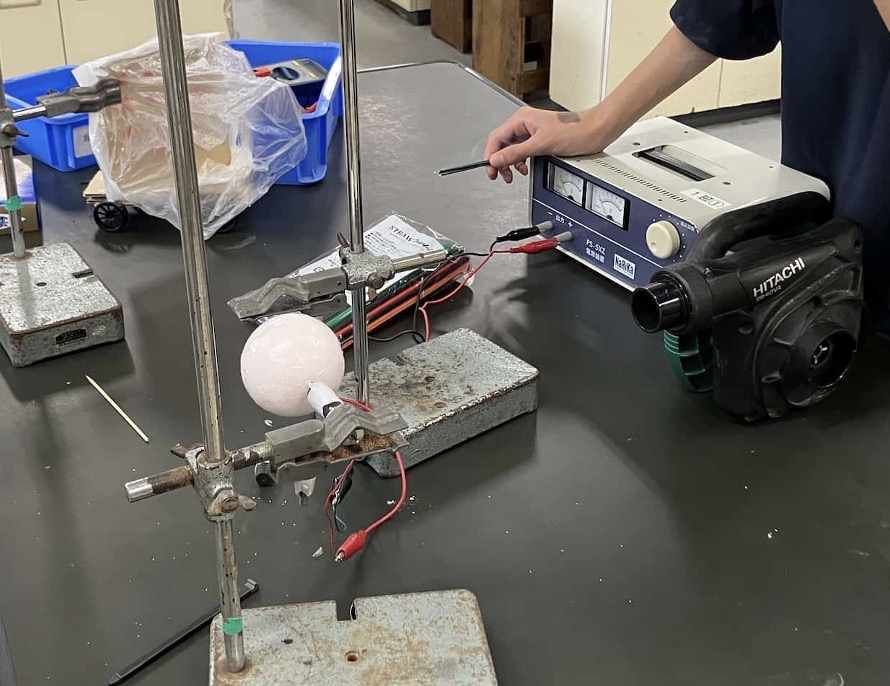

探究心を育てる第一のコツは、あえて「実験方法を生徒自身に考えさせる」ことです。 「この仮説を検証するには、どうすればいい?」「道具は何を使う?」と問いかけ、生徒に理科室の道具を選ばせます。もちろん、失敗することもあります。しかし、科学の世界では「予想外の結果」こそが宝の山です。

「なぜ失敗したのか?」「次はどう工夫すればいいか?」。 この思考プロセスこそが、自由研究で求められる「考察力」の正体です。普段の授業から「失敗してもいい、むしろそこからが勝負」というマインドセットを育てておくことが、質の高い研究への第一歩となります。

2. 生徒を「理科室のシェフ」にする環境づくり

「うちは理科室が少ないから…」と諦める必要はありません。大切なのは部屋の数ではなく、生徒と実験器具との「距離感」です。

本校では、生徒が日常的に実験器具に触れられる環境を整えています。これは、プロのシェフが厨房のどこに何があるかを知り尽くしているのと同じ状態を目指しているからです。 これを他校で応用するなら、「日常的に実験器具に触れられる機会を増やす」ことがポイントになります。

授業の際、「危ないから触らないで」と遠ざけるのではなく、正しい使い方を徹底して教えた上で、どんどん触らせてみてください。「あ、このビーカーを使えばあれができるかも!」と、道具からアイデアが生まれる生徒が増えてきます。道具への親近感が、「自分で検証計画を立てる力」に直結するのです。また普段から予算をどうにか確保して、実験器具を充実させることも併せて必要です。

3. 夏休み前の「仕込み」が9割! 伴走型の支援体制

「自由研究は夏休みの宿題」と考えて丸投げにしてしまうと、生徒は途方に暮れてしまいます。質の高い研究を生むためのコツは、「夏休み前の準備」と「期間中の伴走」にあります。本校では以下のようなサポートを行っていますが、これはどの学校でも規模を調整すれば導入可能です。

【夏休み前】 テーマが決まっていない状態で夏休みに入らせないことが重要です。授業内で「テーマ設定のコツ」や「研究計画書の書き方」を指導します(こちらについては理科部会で検討を重ねました。それらを主で実践した河野教諭の指導案を参考にしてください。ワークシートはこちら)。「論文の作法」を先に教えておくことで、ゴールイメージを持たせることができます。

【夏休み中】 孤独な研究は挫折のもとです。本校では理科教員による「オンライン相談窓口」や「理科室開放日」を設けています。 他校で実践するなら、例えば「Googleフォームで質問を受け付ける」「夏休みに数日だけ相談日を設ける」だけでも、生徒の安心感は劇的に変わります。教員がチームとなって「本気で面白がってサポートする姿勢」を見せることが、生徒のやる気を引き出す最大の燃料になります。

これらについては、以下をご覧下さい。

「個性化された学びを支援する理科自由研究指導 : 研究計画段階におけるGoogle Workspace for Educationの活用を通して」 吉本 一紀, 石田 剛志, 桑子 研, 河野 勉, 千葉大学教育学部附属中学校研究紀要 ,巻: 53 ,ページ: 49-53, 発行年: 2023年

4. 「見せる」ことで連鎖する! 探究心の文化をつくる

最後に、最も強力な仕掛けをご紹介します。それは、成果が新たな探究意欲を喚起する「知の好循環」を作ることです。本校では文化祭で全校生徒の論文を展示しますが、これは他校でも「廊下掲示」や「発表会」で再現可能です。 重要なのは、「先輩や友達のすごい研究を見る機会」を作ること。「あんな研究、自分もしてみたい!」という憧れや刺激こそが、次年度の探究心を生み出します。

また理科だけでなく、総合学習や他教科とも連携し、「論理的に考え、他者に伝える」場を多く設けてみてください。その積み重ねが学校全体の「知の土壌」となり、やがて驚くような研究が自然と生まれてくるはずです。自由研究指導は確かに大変だし疲れます。ただしそれ以上の投資効果も生徒の成長にあると考えています。探究の過程を生徒自身が1から回すことができるものは時間的には授業内で取ることは不可能です。だからこそ、一度回してみると言う経験をさせる価値があると思っています。働き方改革で、切られがちな活動ではありますが、自由研究についてもう一度考え直してもいいかなと思っています。

お問い合わせ・ご依頼について

科学の不思議やおもしろさをもっと身近に!自宅でできる楽しい科学実験や、そのコツをわかりやすくまとめています。いろいろ検索してみてください!

・科学のネタ帳の内容が本になりました。詳しくはこちら

・運営者の桑子研についてはこちら

・各種ご依頼(執筆・講演・実験教室・TV監修・出演など)はこちら

・記事の更新情報はXで配信中!

![]() 科学のネタチャンネルでは実験動画を配信中!

科学のネタチャンネルでは実験動画を配信中!