コインが一瞬で消える?「慣性の法則」をコインだるま落としで体感しよう!

サイエンストレーナーの桑子研です。毎日が実験。

「慣性の法則」と聞いて、みなさんはどんなイメージを持ちますか?「バスが急ブレーキをかけたときに、おっとっと!となるあれ」そう答える人も多いでしょう。教科書には「物体は外から力が加わらない限り、その運動の状態を保ち続けようとする」なんて難しく書かれていますが、文字だけで理解するのは大人でも大変です。そこで今回は、そんな「ピンとこない」物理の法則を一発で体感できる、まるで手品のような実験をご紹介します。その名も、だるま落とし風の慣性実験。単純な構造ながら、インパクト抜群で、成功すると教室中で拍手が起こるレベルの実験です。ぜひ、この感動を味わってみてください。

なぜ、この実験は面白いのか?

私がこの実験を授業で紹介するとき、最初は教科書通りに説明します。でも、生徒たちの目はまだ輝きません。そこでこの実験道具を取り出すのです。私もかつて、動画に撮ろうとして何度か失敗しました。原因は使った定規の厚さでした。普通の竹定規では少し厚みがあり、叩いた瞬間にコインだけでなく上のビンにも力が伝わってしまい、すべてが崩れ落ちてしまったのです。しかし、後日薄手の金属定規に変えたところ、世界が変わりました。スパッとコインだけが弾き飛ばされ、ビンはその場にストンと落ちて静止。この成功体験は格別です。実際の授業でも、生徒にやってもらったところ、なんと一発成功!家で何度も練習していたらしく、彼はクラスで「慣性の達人」と呼ばれていました。

実験の準備

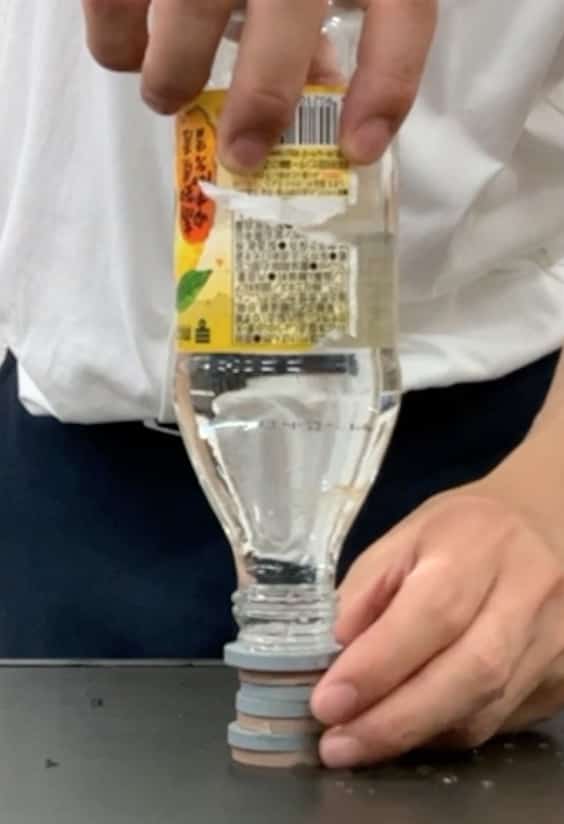

成功の鍵は「道具選び」と「重さ」にあります。以下のものを用意しましょう。ガラスビン(ペットボトルでも可能ですが、ガラスの方が質量(重さ)があり、「その場に留まろうとする力」が強く働くため成功しやすいです)水(ビンの中に入れ、さらに重さを加えます。「重いものほど動きにくい」という慣性の性質を利用します)おもちゃのコイン(ダイソーなどで手に入ります。表面が滑らかなものがベスト)金属製の薄い定規(反発力があり、叩いたときにブレにくいもの。ここが一番のポイント!)

実験のやり方

準備ができたら、いざ本番です。コインを2〜3枚重ねて、安定するように机の上に置きます。その上に、水を入れたビンを静かに乗せます(ビンが倒れないよう、慎重にバランスをとってください)。 定規をコインの下に差し込み、迷いなく素早く水平に叩き抜く!

定規をコインの下に差し込み、迷いなく素早く水平に叩き抜く!

いかがでしたか?成功すると、コインだけが勢いよく飛び出し、ビンはまるで何事もなかったかのようにその場に着地します。これはまさに「慣性の法則(静止慣性)」が働いている証拠です。ビンは静止していたので、下のコインが一瞬で消え去っても、「まだそこに止まっていたい!」という性質を持ち続けます。その結果、重力によって真下に落ちるだけで、横には動かないのです。

補足:動いているものがそのまま動き続ける世界

さて、ここまでは「止まっているものは、止まり続ける」というお話でした。では、一度動き出したものはどうなるでしょうか?同じ「慣性」の考え方で、エアホッケーの実験を見てみましょう。ゲームセンターにあるあれです。滑りやすい面上では、物体が一度動き出すと、力を加えなくてもスーッと動き続ける様子が観察できます。

よく見ると、エアホッケーの台には無数の小さな穴が空いていて、下から空気が噴き出ています。この空気によってパックがわずかに浮き上がり、床との摩擦力が劇的に減らされているわけです。少し専門的な話をすると、動摩擦力の公式は F = μ’N (摩擦係数×垂直抗力)で表されます。ここで重要なのは、摩擦を決めるのは単なる重さ(Mg)ではなく、面を押し付ける力(垂直抗力 N)だということです。

空気がパックを持ち上げることで、面を押し付ける力がほぼゼロになり、その結果、摩擦も消えてなくなるのです。摩擦がない世界では、物体は永遠に動き続けます。これが「等速直線運動」です。地球上ではどうしても摩擦や空気抵抗がありますが、その影響がない場所といえば……そう、宇宙です。宇宙空間での実験は、まさに慣性の法則のオンパレード。毛利さんのこちらの動画もおすすめです。だるま落としのような「静止慣性」と、動き続ける「運動慣性」。この2つがつながると、宇宙の不思議まで見えてきますね。

次はテーブルクロスひきはいかがでしょうか?

お問い合わせ・ご依頼について

科学の不思議やおもしろさをもっと身近に!自宅でできる楽しい科学実験や、そのコツをわかりやすくまとめています。いろいろ検索してみてください!・運営者・桑子研についてはこちら・各種ご依頼(執筆・講演・実験教室・TV監修・出演など)はこちら・記事の更新情報はXで配信中!

![]() 科学のネタチャンネルでは実験動画を配信中!

科学のネタチャンネルでは実験動画を配信中!