バーベキューの余りで電気を作る?驚きの「木炭電池」に挑戦!

サイエンストレーナーの桑子研です。毎日が実験。

私たちの生活に欠かせないスマートフォンやゲーム機、リモコン。これらの中には必ず「電池」が入っていますよね。でも、その中身がどうなっているか、実際に見たことがある人は少ないはずです。

もし、バーベキューで余った木炭や、キッチンにあるアルミホイルだけで電気が生まれるとしたら、驚きませんか?今回は、特別な器具をほとんど使わずに作れる木炭電池をご紹介します。準備は簡単ですが、いざ音が鳴った瞬間の「おおっ!」という感動は、何度経験しても色あせることがありません。

木炭電池を作って「化学反応」のドラマを実感!

この実験の面白いところは、身近な材料の組み合わせからエネルギーが生まれるという、化学のダイナミズムを肌で感じられる点です。目に見えない酸化還元反応という現象が、電子オルゴールの音として聞こえてくる瞬間は、まさに科学の魔法です。

1.まずは動画でイメージを掴もう!

まずは、実際に木炭電池がどのように動くのか、こちらの動画で確認してみてください。

2.準備はシンプル!必要なものリスト

材料は、家にあるものやホームセンターで手に入るものばかりです。

- 木炭:(バーベキュー用などでOK。表面がゴツゴツして表面積が広いものが反応しやすいです)

- 食塩水:(水に食塩を溶かしたもの。濃度は濃い方が電気が流れやすくなります)

- キッチンペーパー:(木炭とアルミホイルが直接触れないようにするセパレーターです)

- アルミホイル:(電極になります。厚手の方が破れにくくて扱いやすいです)

- 目玉クリップ:(木炭にリード線をしっかりとつなぐために使います)

- 電子オルゴール:(低い電圧でも音が鳴るタイプを選びましょう。Amazonなどで入手できます)

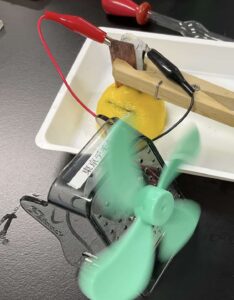

3.実験手順:電気の通り道を作ろう

それでは、実際に木炭電池を組み立てていきましょう。

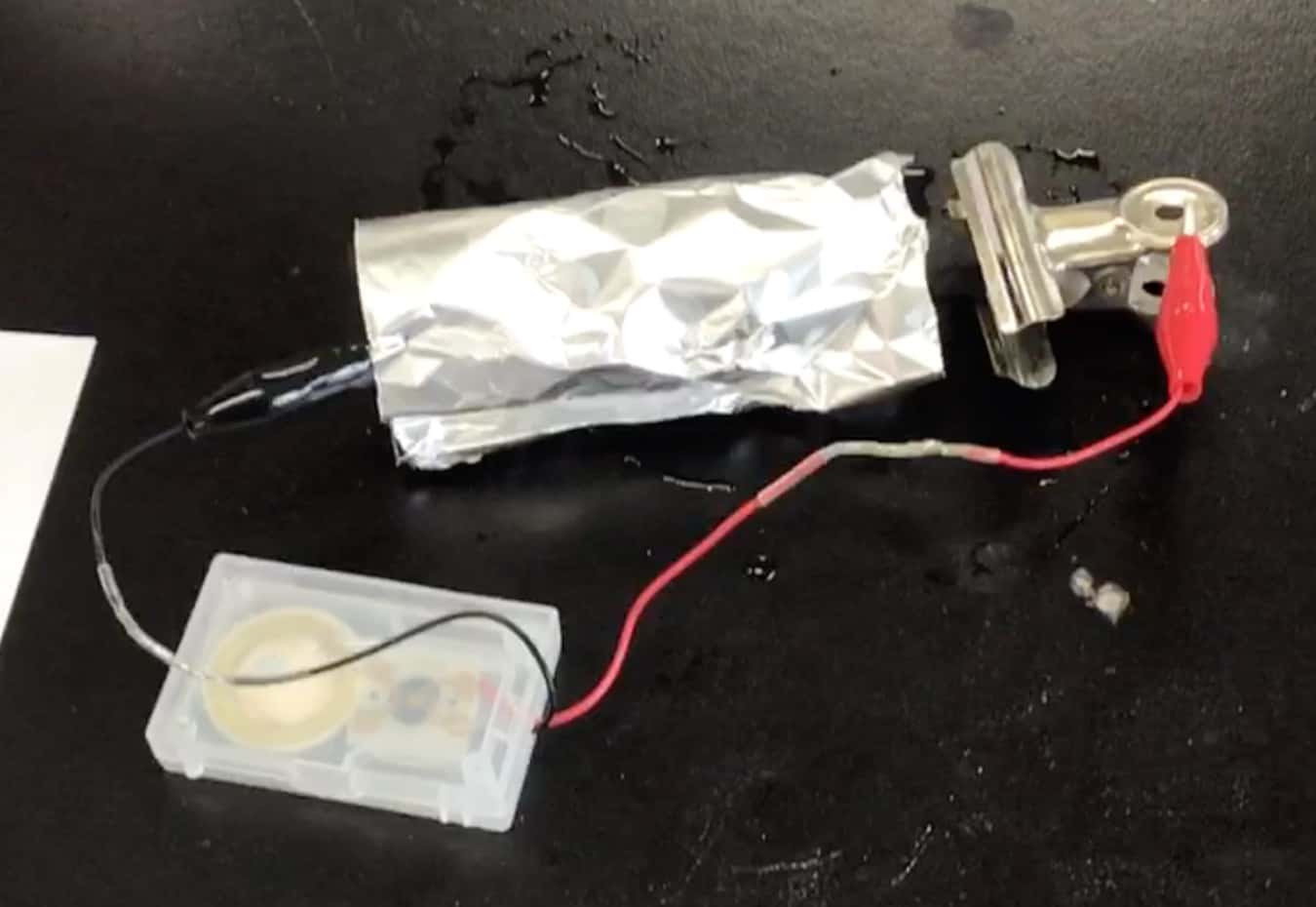

- キッチンペーパーを食塩水に浸す: キッチンペーパーを食塩水にしっかりと浸し、軽く絞ります。これが「電解液」として電気を運ぶ役割をします。

- 木炭にキッチンペーパーを巻く: 湿らせたキッチンペーパーを、木炭の周囲にしっかりと巻きつけます。左側がしっかりと隠れるようにしてください。

- アルミホイルを巻く: その上から、アルミホイルを隙間なく巻きつけます。このとき、アルミホイルが木炭に直接触れるとショートして電気が流れません。ペーパーがしっかり間に挟まっているか確認してください。

- クリップを木炭に取り付ける: 木炭の端(露出している部分)に、目玉クリップをしっかり取り付けます。これが木炭側の電極になります。

- 電子オルゴールを接続する:

- 電子オルゴールの黒いコード(マイナス側)を、アルミホイルに接続します。

- 電子オルゴールの赤いコード(プラス側)を、木炭側のクリップに接続します。

成功すれば、かすかですがオルゴールのメロディが聞こえてくるはずです!

4.実験のポイント:なぜ電気が流れるの?

木炭電池の中では、目に見えない電子のキャッチボール(酸化還元反応)が行われています。

- 負極(マイナス):アルミホイル アルミニウムが食塩水に溶け出し、そのときに電子を放出します。

反応式:Al → Al³⁺ + 3e⁻ - 正極(プラス):木炭 木炭そのものが変化するわけではありません。木炭の表面にある無数の穴にたまった「空気中の酸素」が、アルミから送られてきた電子を受け取り、水酸化物イオンになります。

反応式:O₂ + 2H₂O + 4e⁻ → 4OH⁻

この電子の移動が「電流」となって、オルゴールを鳴らしているのです。実は木炭は、電気を通しやすいだけでなく、酸素をたっぷり蓄えて反応を助ける「触媒」のような役割も果たしている優秀な素材なんです。

あれ?なぜ食塩水が必要なの?と気になった人も多いはず。電気を流すためには、液中を「イオン」という電気を帯びた粒子が移動する必要があります。真水はほとんど電気を通しません。しかし食塩(塩化ナトリウム)が水に溶けると、ナトリウムイオンと塩化物イオンに分かれます。これらが水中を自由に動くことで、アルミニウム(マイナス極)から木炭(プラス極)へ電気が流れる環境が整います。

実験後のアルミホイルに注目!

実験が終わったあと、巻いていたアルミホイルを広げて蛍光灯にかざしてみてください。

驚くことに、ポツポツと小さな穴があいているはずです。これはアルミニウムが電気を作るために自分を削って溶け出した、いわば「頑張った証拠」です。これを見ると、生徒たちは「本当に化学反応が起きているんだ!」と目を輝かせます。

身近な材料から生まれる感動を!

木炭電池の実験は、特別な知識がなくても「電池が作れた!」という達成感を味わえる素晴らしい体験です。

教科書の中だけで終わらせず、自分の手で組み立て、アルミに穴があく様子を確認することで、理科は一気に面白くなります。ぜひご家庭や学校で、この化学のドラマを体験してみてください。大人が先に「おおっ!」と驚く姿を見せることも、子供たちの探究心に火をつける大切な要素ですよ!

お問い合わせ・ご依頼について

科学の不思議やおもしろさをもっと身近に!自宅でできる楽しい科学実験や、そのコツをわかりやすくまとめています。いろいろ検索してみてください! ・運営者・桑子研についてはこちら ・各種ご依頼(執筆・講演・実験教室・TV監修・出演など)はこちら ・記事の更新情報はXで配信中!

![]() 科学のネタチャンネルでは実験動画を配信中!

科学のネタチャンネルでは実験動画を配信中!

2月のイチオシ実験!梱包材で遊ぼう!

- 静電気の時期になってきました。子供と一緒に梱包材で盛り上がろう!→ やめられなくなる!静電気実験20

体中に梱包材をはりつけてみよう!

体中に梱包材をはりつけてみよう!

テレビ番組等・科学監修等のお知らせ

- 「月曜から夜更かし」(日本テレビ)にて科学監修・出演しました。

書籍のお知らせ

- 1/27 『見えない力と遊ぼう!電気・磁石・熱の実験』(工学社)を執筆しました。

- サクセス15 2月号にて「浸透圧」に関する科学記事を執筆しました。

- 『大人のための高校物理復習帳』(講談社)…一般向けに日常の物理について公式を元に紐解きました。特設サイトでは実験を多数紹介しています。※増刷がかかり6刷となりました(2026/02/01)

- 『きめる!共通テスト 物理基礎 改訂版』(学研)… 高校物理の参考書です。イラストを多くしてイメージが持てるように描きました。授業についていけない、物理が苦手、そんな生徒におすすめです。特設サイトはこちら。

講師等・ショー・その他お知らせ

- 2/20(金)「生徒の進学希望実現支援事業」研究授業@福井県立若狭高等学校 講師

- 3/20(金) 日本理科教育学会オンライン全国大会2026「慣性の法則の概念形成を目指した探究的な学びの実践」について発表します。B会場 第3セッション: 学習指導・教材(中学校)③ 11:20-12:20

- 7/18(土) 教員向け実験講習会「ナリカカサイエンスアカデミー」の講師をします。お会いしましょう。

- 10/10(土) サイエンスショー予定

- 各種SNS X(Twitter)/instagram/Facebook/BlueSky/Threads

Explore

- 楽しい実験…お子さんと一緒に夢中になれるイチオシの科学実験を多数紹介しています。また、高校物理の理解を深めるための動画教材も用意しました。

- 理科の教材… 理科教師をバックアップ!授業の質を高め、準備を効率化するための選りすぐりの教材を紹介しています。

- Youtube…科学実験等の動画を配信しています。

- 科学ラジオ …科学トピックをほぼ毎日配信中!AI技術を駆使して作成した「耳で楽しむ科学」をお届けします。

- 講演 …全国各地で実験講習会・サイエンスショー等を行っています。

- About …「科学のネタ帳」のコンセプトや、運営者である桑子研のプロフィール・想いをまとめています。

- お問い合わせ …実験教室のご依頼、執筆・講演の相談、科学監修等はこちらのフォームからお寄せください。