スーパーの食材で実験!煮干しの解剖で脊椎動物の体のつくりを観察しよう(ニボシの解剖)

サイエンストレーナーの桑子研です。毎日が実験。

理科の授業でセキツイ動物の背骨の観察をする際に、実際の骨格を見ながら理解を深める方法として「煮干しの解剖」があります。手軽に手に入る煮干しを使い、生徒が自分の手で解剖を行うことで、セキツイ動物の構造を具体的に学ぶことができます。

煮干し解剖のメリット

「脊椎動物の体のつくり」の授業、生徒たちにどうすればもっと面白く、記憶に残るものにできるか、頭を悩ませていませんか?教科書や図鑑のイラストだけでは、なかなかイメージが湧きにくい脊椎動物の骨格。でも、身近な食材「煮干し」を使った、気楽な解剖について今日は紹介したいと思います。

準備も簡単で、子供たちが目を輝かせて取り組んでくれること間違いなしの「煮干しの解剖」。準備のポイントや具体的な進め方をご紹介します。この授業で、生徒たちは単に知識を覚えるだけでなく、自分の手で観察し、発見する喜びを感じてくれるはずです。

煮干し解剖のメリット

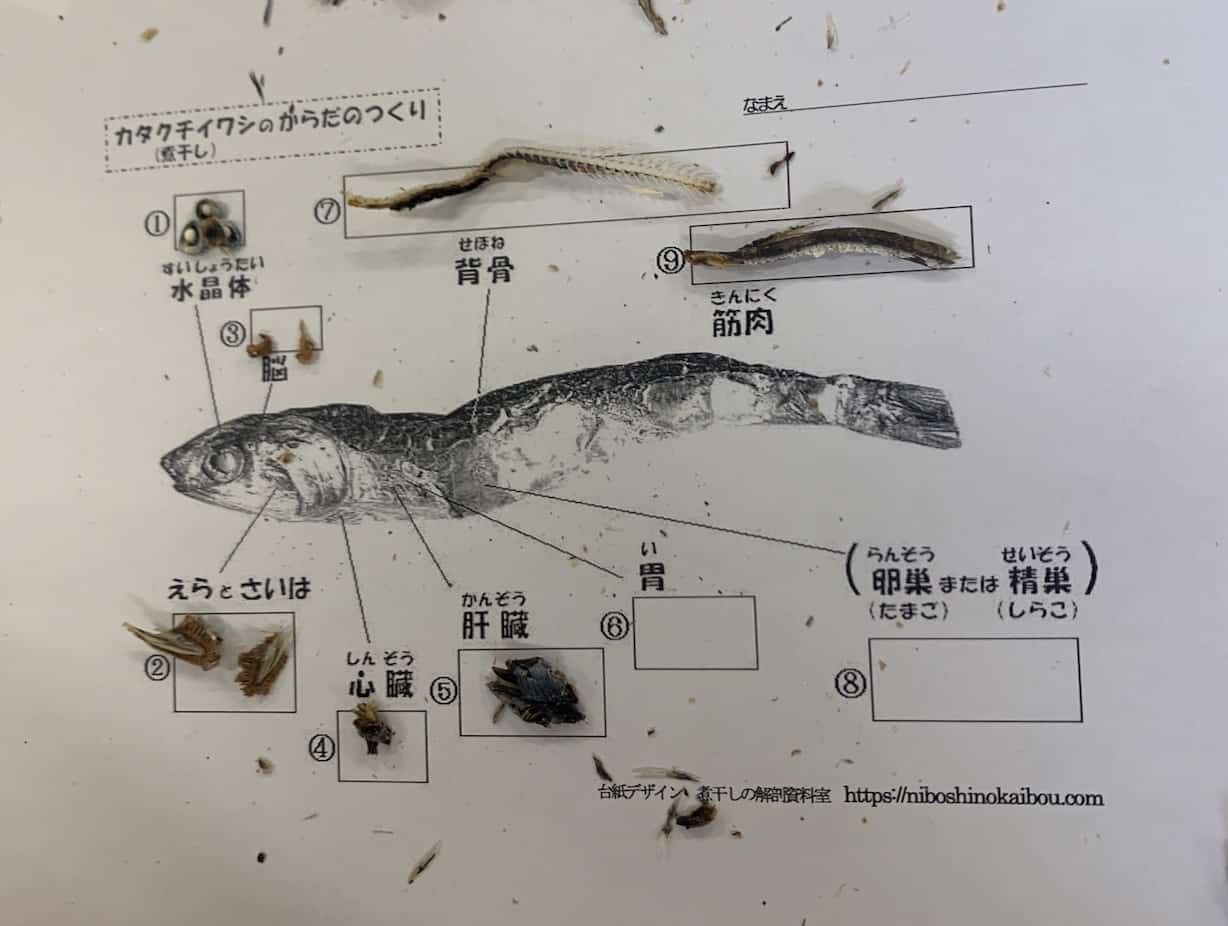

「煮干しの解剖」は、脊椎動物の骨格を観察するのに最適な教材です。使用する 煮干し(カタクチイワシ) は、背骨はもちろん、内臓などもきれいに残っているため、魚の基本的な体のつくりを余すところなく観察できます。

また、特別な器具は不要で、竹串一本あれば簡単に解剖ができます。生徒が安全に作業できるだけでなく、費用も安く、スーパーで手軽に手に入るため、準備の負担も少ないのが大きなメリットです。

準備するもの

- 煮干し(大きめのものが観察しやすい)

- 竹串(割り箸やつまようじでも可)

- ピンセット(あると便利)

- ルーペ(細かい部分の観察に)

- 新聞紙またはペーパータオル(作業台の汚れ防止)

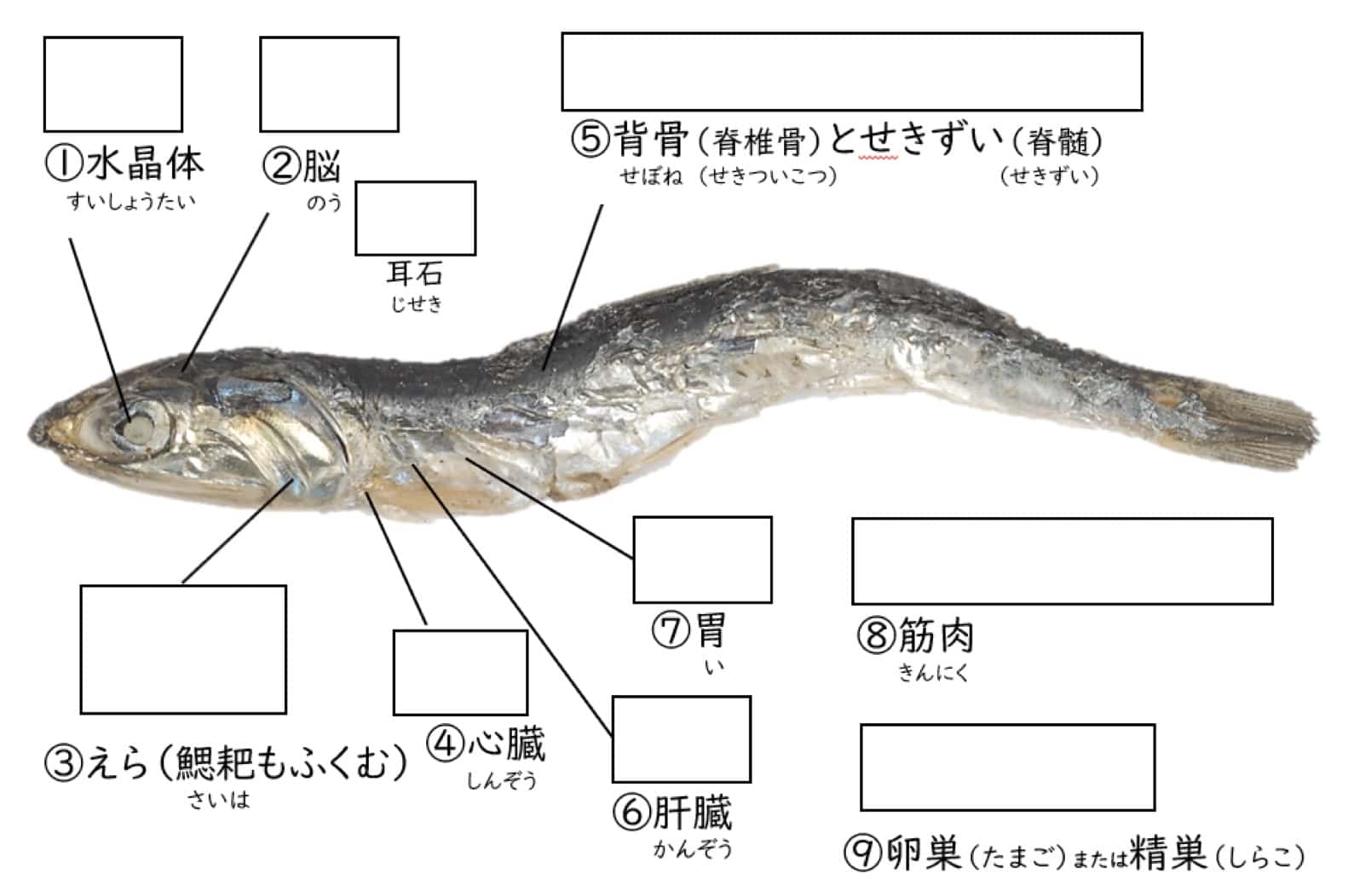

- 学習用ワークシート(観察のポイントを整理)

この台紙は、「煮干しの解剖資料室」様よりダウンロードすることができます。台紙や写真などの資料(ワークシート)もダウンロードできるので、すぐに実践できてうれしいですね。

https://www.niboshinokaibou.com/

実施手順

動画でまとめました。こちらも合わせてご覧ください。

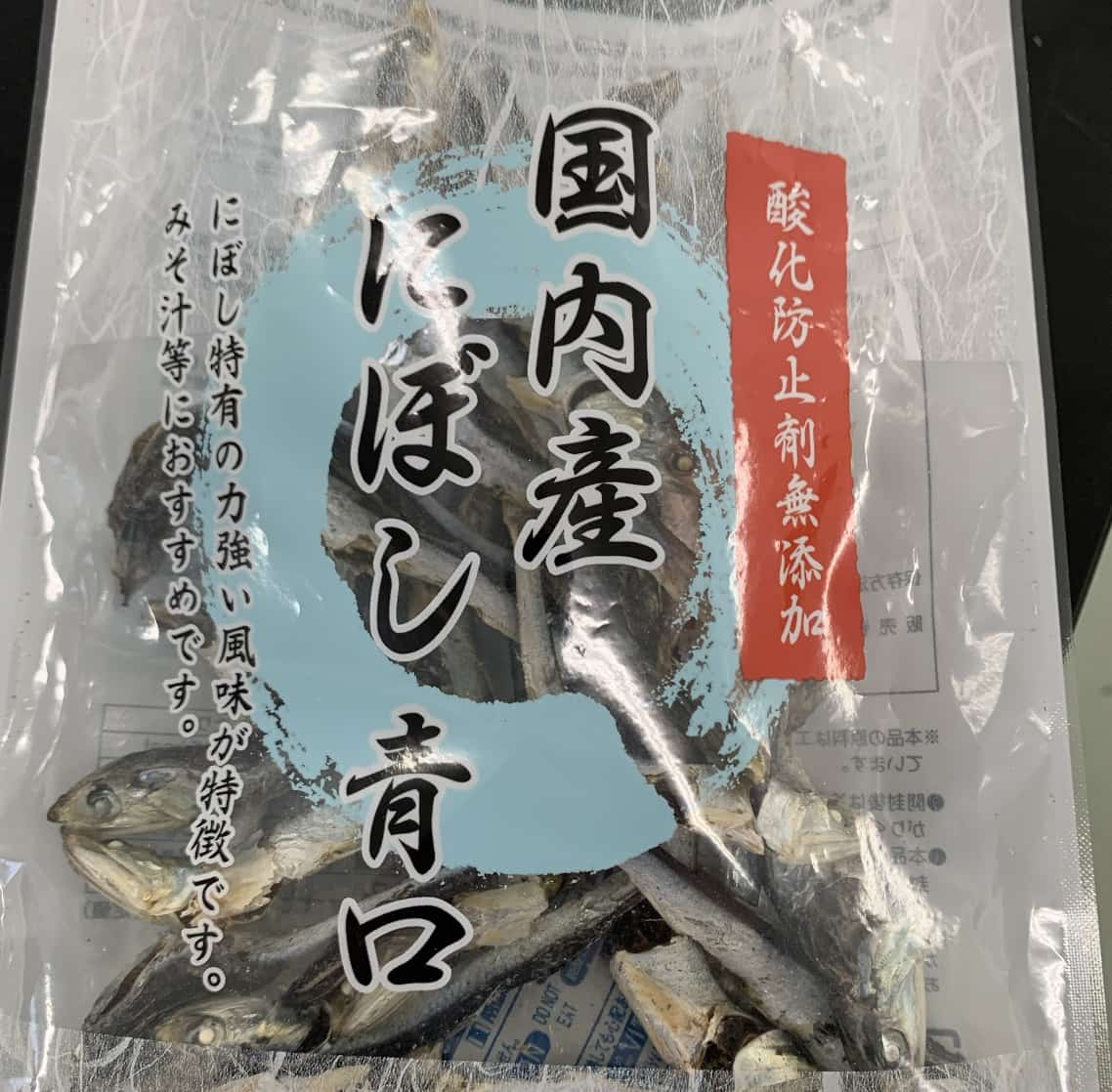

1 煮干しを用意する

スーパーで販売されているカタクチイワシの煮干しを使用します。大きめのものを選ぶと観察しやすくなります。一袋400円程度で約50匹入りでした。1クラス分として十分な量になります。今回用意したカタクチイワシの煮干しはこちら

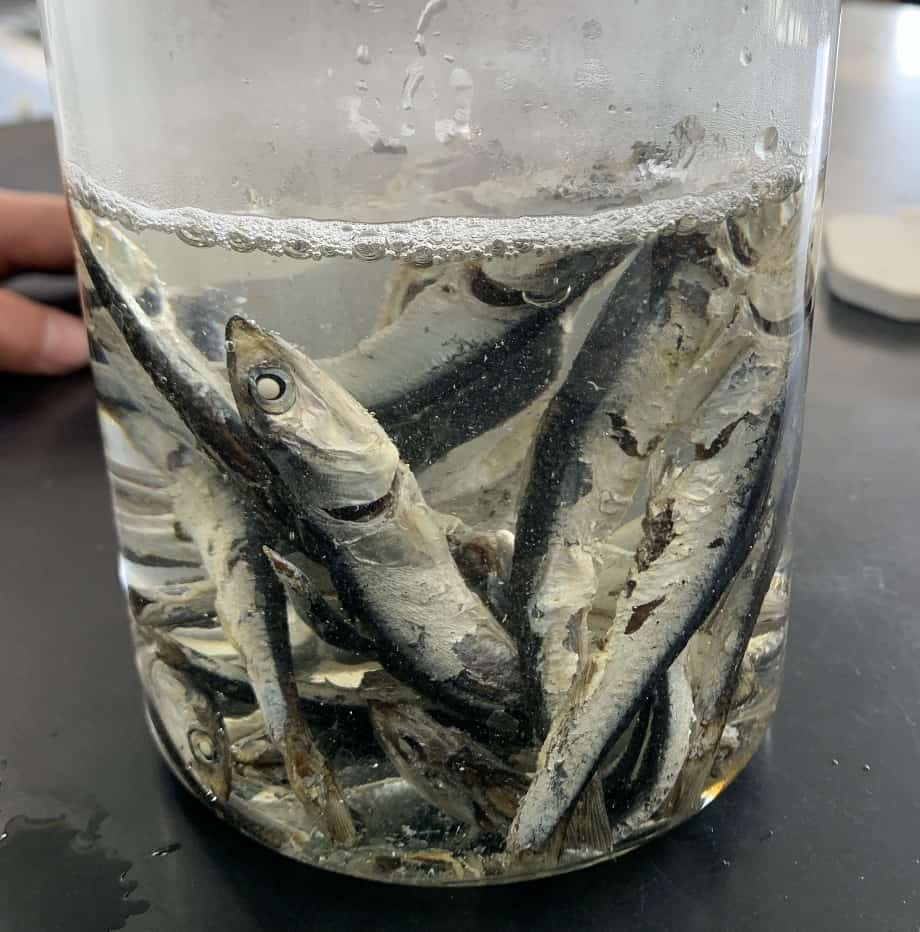

2 一度お湯で戻すとさらに良い感じに!

ニボシを10分間熱湯にいれて、やわらかくして胃を取り出しました。ビーカーに熱湯をいれてつけただけですが、こうするだけで、色づいてもきて、より観察しやすくなります。

外部形態の観察

まずは煮干しの体のつくりを確認します。頭、胴、尾の区別や、ひれの位置などを観察し、魚類の基本構造を理解させます。

竹串で解剖

竹串を使って背中側から優しく穴をあけ、そこから開いていきます。このとき、背骨を傷つけないように慎重に作業します。背骨がはっきりと見えるように広げていき、並行して内臓の観察も行います。

各臓器を見ていく

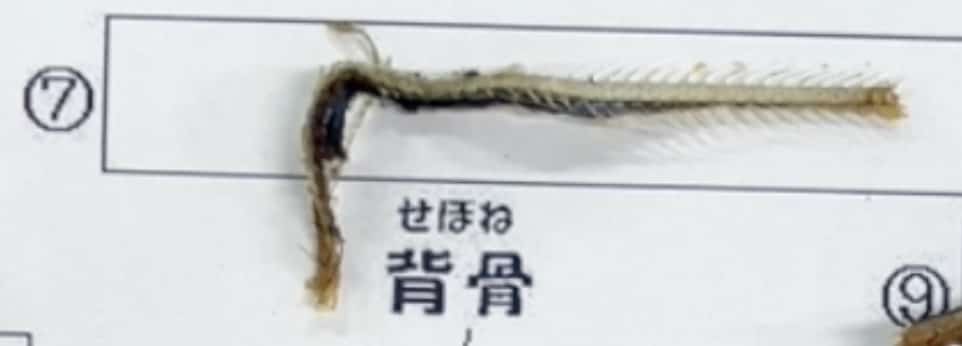

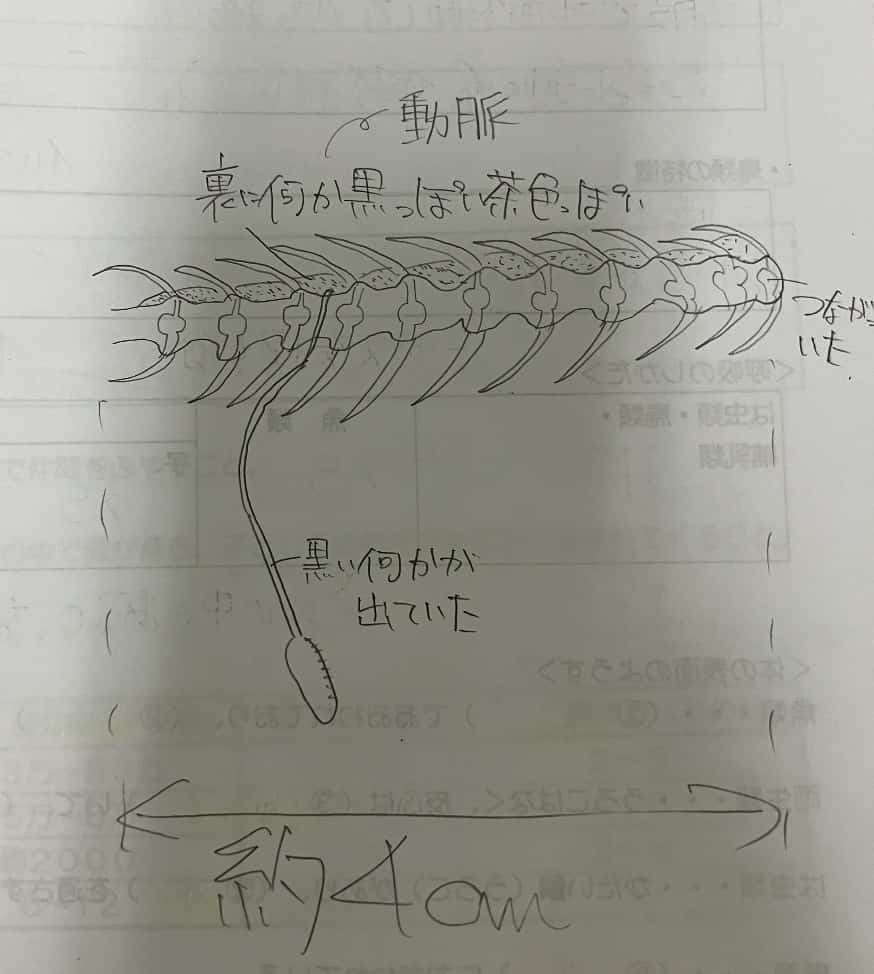

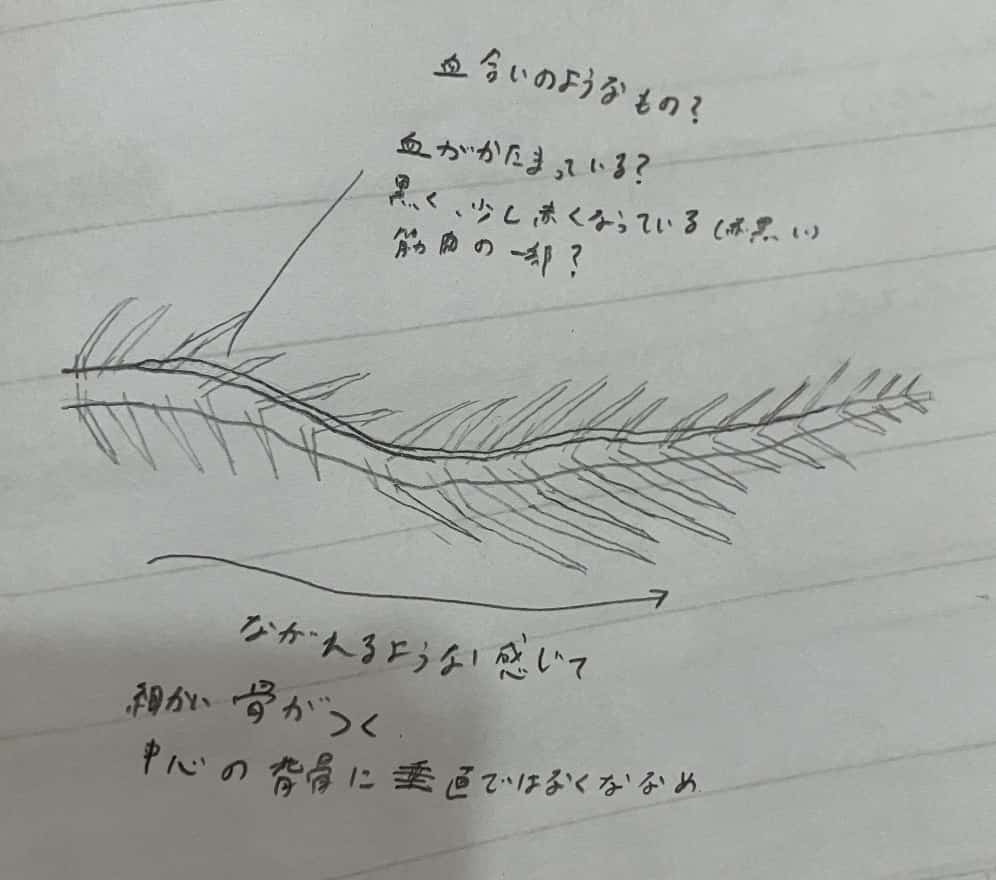

背骨の構造を見てみましょう。

黒いものがついていますが。これは血管です。筋肉も観察できますね。

次に脳みそを見ていきましょう。頭蓋骨の上のところについています。煮干しだと分かりにくいですね。

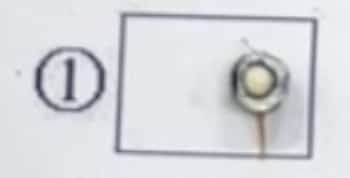

水晶体はすぐに分かりますね。

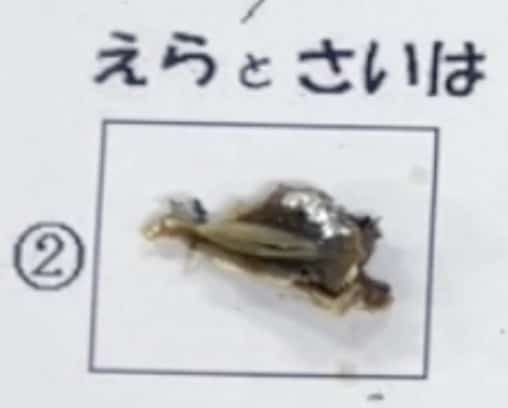

エラとサイハを外します。

クシ状になっていますね。後で詳しく解説します。

エラの裏あたりに心臓が出てきます。三角形の形をしています。

その後ろに肝臓があり、

肝臓の下に胃が隠れています。

そして腸があり、

腸の上に精巣か卵巣がついています。

ワークシートに記録

観察した臓器をワークシートにおいていきましょう。

さらに部位を細かく見てみよう!

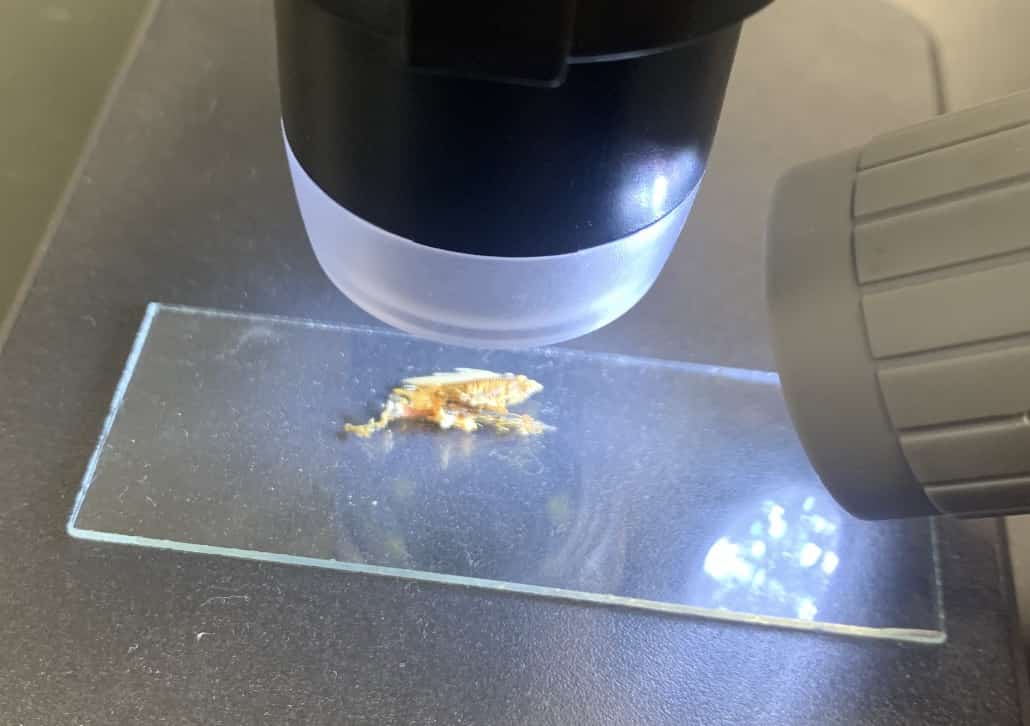

エラとサイハについて、その構造を顕微鏡で観察しました。こちらがエラとサイハです。

上の黄色っぽいのがエラで、しっぽいのがサイハです。サイハでプランクトンをこしとっているのだそうです。サイハについて顕微鏡で見てみましょう。

サイハはさらにトゲトゲした突起物がついていました。

胃の中身を観察してみよう!

肝臓をめくると、

胃が出てきます。

これです。

黄土色をしています。これをはさみで半分に切ります。

すると内容物を取り出すことができるので、これをスライドガラスにだして、水を1〜2滴かけてカバーガラスをかぶせて観察します。このとき内容物がばらっとなるように水をかけてから少し楊枝などでつっつくとよいとおもいます。顕微鏡で観察するといました。これは40倍(接眼10、対物10)です。

100倍にすると、

こちらの図鑑で調べたところケンミジジンコの一種だと思われます。結構探すのが大変ですが、みつけるとうれしいです。お試しください。なお、セキツイ運動のしかたについてはこちらの動画も面白いです。

NHKforSchool 脊椎動物の体の動かし方

https://www2.nhk.or.jp/school/movie/clip.cgi?das_id=D0005301536_00000

実際にやってみた生徒からはこんな感想がありました。

・あんなに小さいイワシにも人間と同じように脊椎や、内臓が揃っているのには驚いた。

・活動をしていて疑問に思ったのは生活場所で分けた際にどちらにいることもあるカバは海か陸かどちらに入るのか知りたいです。なお脊椎動物は6万2千種くらいですが、それ以外のものの方がものすごくたくさんいるという事実も面白いですね。

140万種のなかみは、鳥類 が約1万種。魚類 は3万 1000種。ほ乳類 が5500種。両生類 が6500種。は虫類 が8700種となります。

今あげた動物は、すべて脊椎(せきつい)動物で、これらを全部合 わせると6万 2000種になります。

このほかにも、節足(せっそく)動物 110万種、軟体(なんたい)動物 8万5000種、線形(せんけい)動物約2万5000種、刺胞(しほう)動物約1万種など、ものすごくたくさんの種類があるのです。

まとめ

煮干しの解剖は、手軽でありながら実際の骨格を目で見て触れることができる貴重な学習活動です。竹串一本で安全に行え、費用も抑えられるため、理科の授業で取り入れやすい実験の一つです。実際に自分の手で解剖しながら観察することで、生徒の理解度が高まり、より深い学びにつながることでしょう。

中学1年生なら、背骨をぜひスケッチさせたいですね。

無脊椎動物については「缶詰のアサリ」を利用してみてはいかがでしょうか?

お問い合わせ・ご依頼について

科学の不思議やおもしろさをもっと身近に!自宅でできる楽しい科学実験や、そのコツをわかりやすくまとめています。いろいろ検索してみてください!

・運営者・桑子研についてはこちら

・各種ご依頼(執筆・講演・実験教室・TV監修・出演など)はこちら

・記事の更新情報はXで配信中!

![]() 科学のネタチャンネルでは実験動画を配信中!

科学のネタチャンネルでは実験動画を配信中!

2月のイチオシ実験!梱包材で遊ぼう!

- 静電気の時期になってきました。子供と一緒に梱包材で盛り上がろう!→ やめられなくなる!静電気実験20

体中に梱包材をはりつけてみよう!

体中に梱包材をはりつけてみよう!

テレビ番組等・科学監修等のお知らせ

- 「月曜から夜更かし」(日本テレビ)にて科学監修・出演しました。

書籍のお知らせ

- 1/27 『見えない力と遊ぼう!電気・磁石・熱の実験』(工学社)を執筆しました。

- サクセス15 2月号にて「浸透圧」に関する科学記事を執筆しました。

- 『大人のための高校物理復習帳』(講談社)…一般向けに日常の物理について公式を元に紐解きました。特設サイトでは実験を多数紹介しています。※増刷がかかり6刷となりました(2026/02/01)

- 『きめる!共通テスト 物理基礎 改訂版』(学研)… 高校物理の参考書です。イラストを多くしてイメージが持てるように描きました。授業についていけない、物理が苦手、そんな生徒におすすめです。特設サイトはこちら。

講師等・ショー・その他お知らせ

- 2/20(金)「生徒の進学希望実現支援事業」研究授業@福井県立若狭高等学校 講師

- 3/20(金) 日本理科教育学会オンライン全国大会2026「慣性の法則の概念形成を目指した探究的な学びの実践」について発表します。B会場 第3セッション: 学習指導・教材(中学校)③ 11:20-12:20

- 7/18(土) 教員向け実験講習会「ナリカカサイエンスアカデミー」の講師をします。お会いしましょう。

- 10/10(土) サイエンスショー予定

- 各種SNS X(Twitter)/instagram/Facebook/BlueSky/Threads

Explore

- 楽しい実験…お子さんと一緒に夢中になれるイチオシの科学実験を多数紹介しています。また、高校物理の理解を深めるための動画教材も用意しました。

- 理科の教材… 理科教師をバックアップ!授業の質を高め、準備を効率化するための選りすぐりの教材を紹介しています。

- Youtube…科学実験等の動画を配信しています。

- 科学ラジオ …科学トピックをほぼ毎日配信中!AI技術を駆使して作成した「耳で楽しむ科学」をお届けします。

- 講演 …全国各地で実験講習会・サイエンスショー等を行っています。

- About …「科学のネタ帳」のコンセプトや、運営者である桑子研のプロフィール・想いをまとめています。

- お問い合わせ …実験教室のご依頼、執筆・講演の相談、科学監修等はこちらのフォームからお寄せください。