同じ並列回路なのに違う結果?導線で変わる電圧の不思議(並列回路の電圧測定)

サイエンストレーナーの桑子研です。毎日が実験。

「並列回路」の実験は教える側にとって、意外と奥が深いです。前回の記事では、直列回路の基本的な考え方や導入の方法についてご紹介しましたが、

今回はその実践編。実際に中学生が並列回路について紹介します。

並列回路の電圧や電流は理論的にはシンプルに整理されますが、実験してみると意外な落とし穴が…。準備する電球の種類、導線の質や接続方法、そして生徒の発想次第で、 「同じ回路図なのに違う結果」 になるのです。

準備するもの

-

電球(6.3V用、3.8V用、2.5V用)

-

ミノムシ導線(新品推奨)

-

電源装置または乾電池

-

回路図(手渡し or ホワイトボードに提示)

-

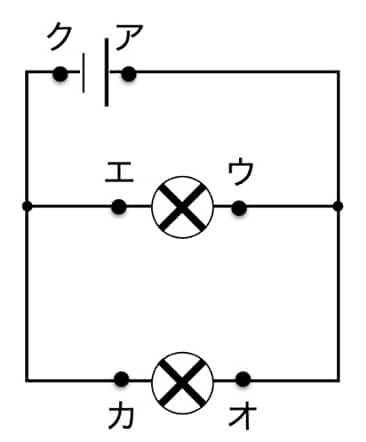

電圧計(3点:Vウエ、Vオカ、Vアクを測定)

授業の流れとポイント

電球の選び方で実験が変わる!

今回使った電球は、あえて異なる電圧のものを組み合わせました。左から6.3V用、3.8V用、2.5V用のものを用意。これは、「できるだけ電流が流れにくいものを使って電圧降下を抑えたい」という狙いと、異なる種類の電球を使った方が生徒にとって変化があって面白いという意図からです。

ターミナルを使わない接続が◎

回路は、ターミナルを使わず直接つなぐ方が電圧のバラつきが少ない印象がありました。そのため、あらかじめ回路図を配布し、ターミナルなしでの接続を指示。導線も、古いものだと接触不良の原因になるため、新しいミノムシ導線を用意し、また短いミノムシ導線を用意しました。接続部を軽く握ることを指示しました。

並列回路、でも結果が違う!?

生徒たちの回路の組み方には、いくつかのパターンが出てきました。

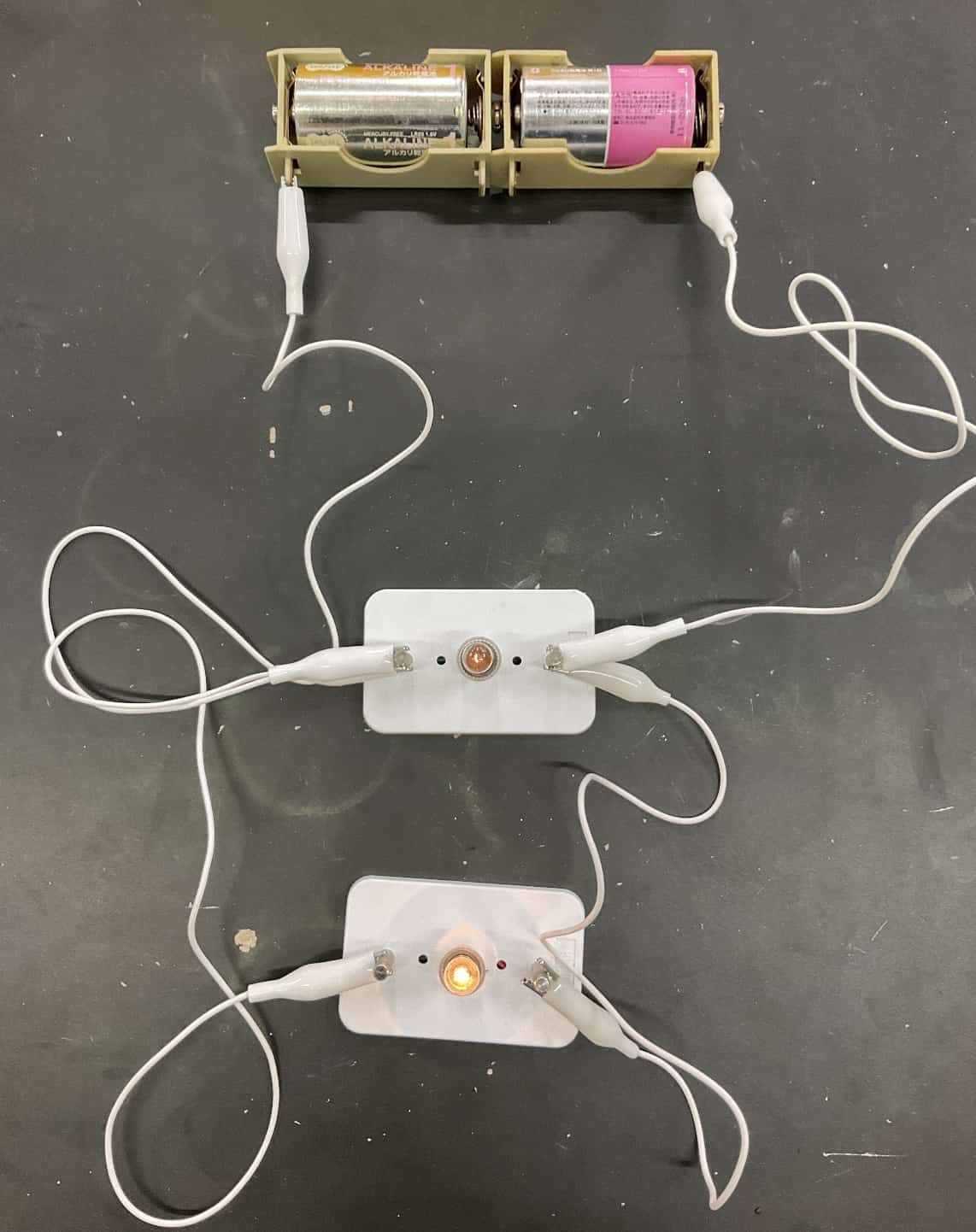

パターン1

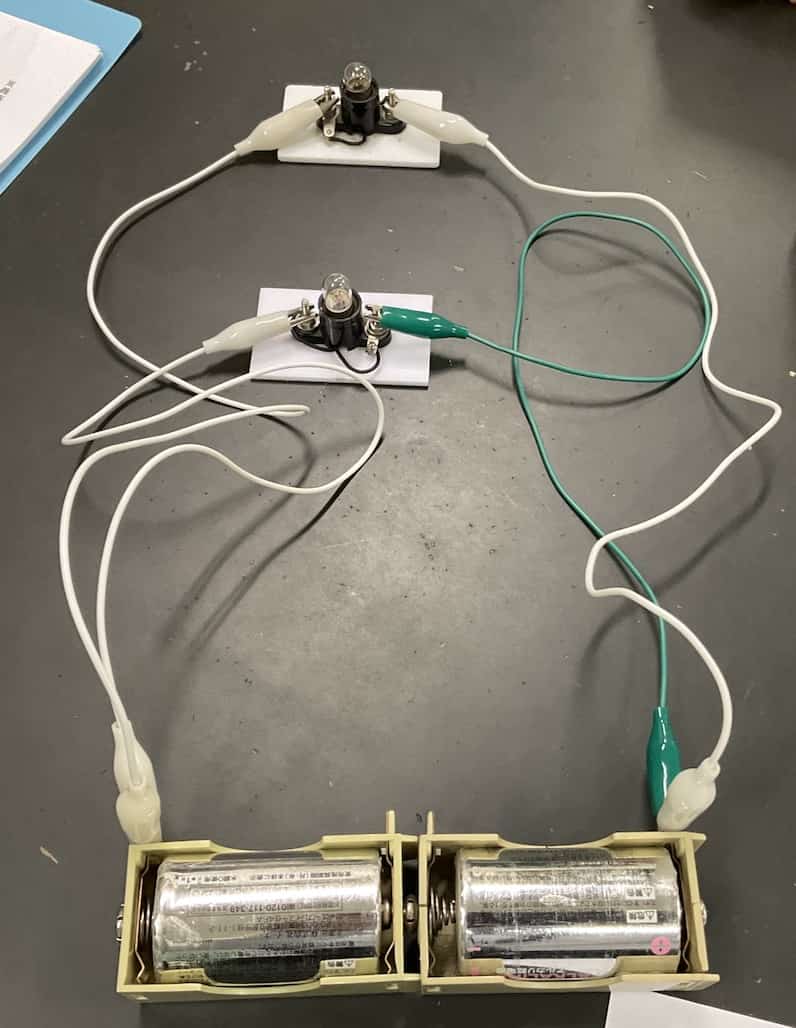

ある班はこのように繋いでいました。あまり見たことのない繋ぎ方だったので、面白いなと思って、そのままにしておきました。これも確かに並列ですよね。(パターン2)とします。

パターン2

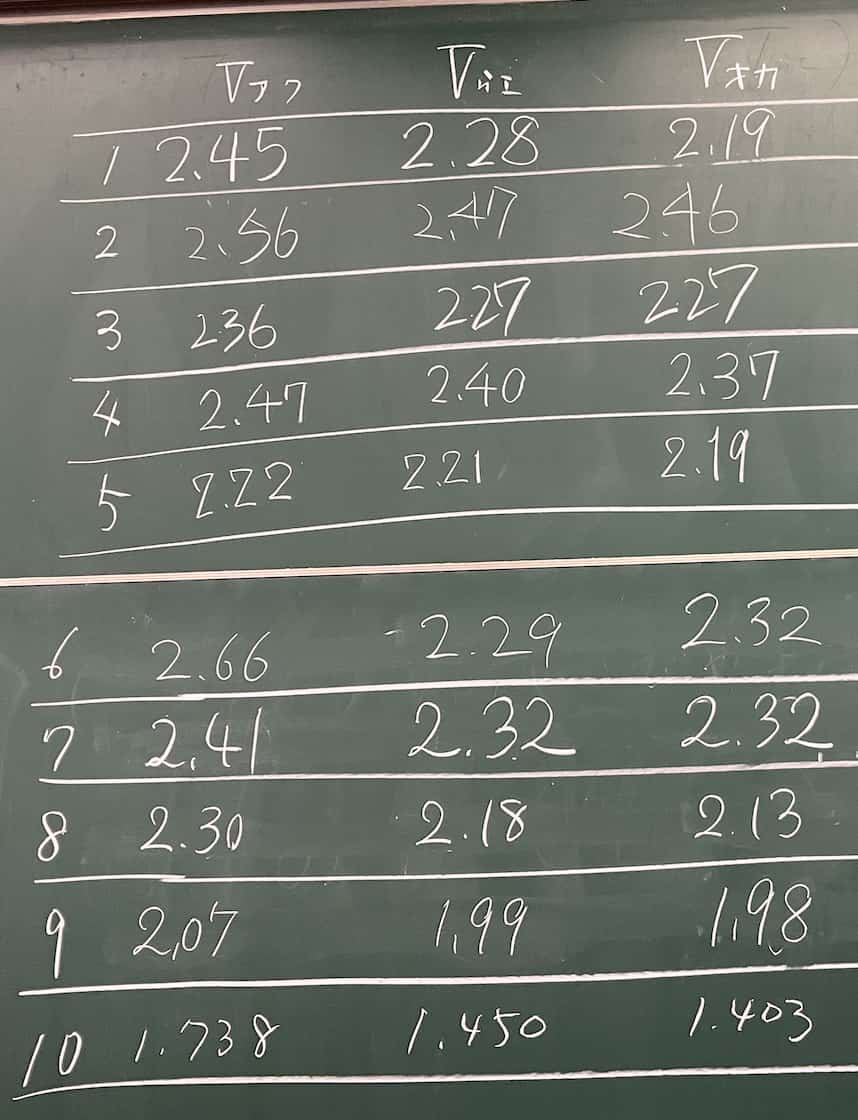

実際に実験をしてみた結果がこちらです。全てパターン1の結果です。

どの班もVウエとVオカがほとんど等しくなりますが、Vアクが若干値が大きくなります。これは電流が一つの導線に集中しているので、その導線の電圧降下によるものと思われます。

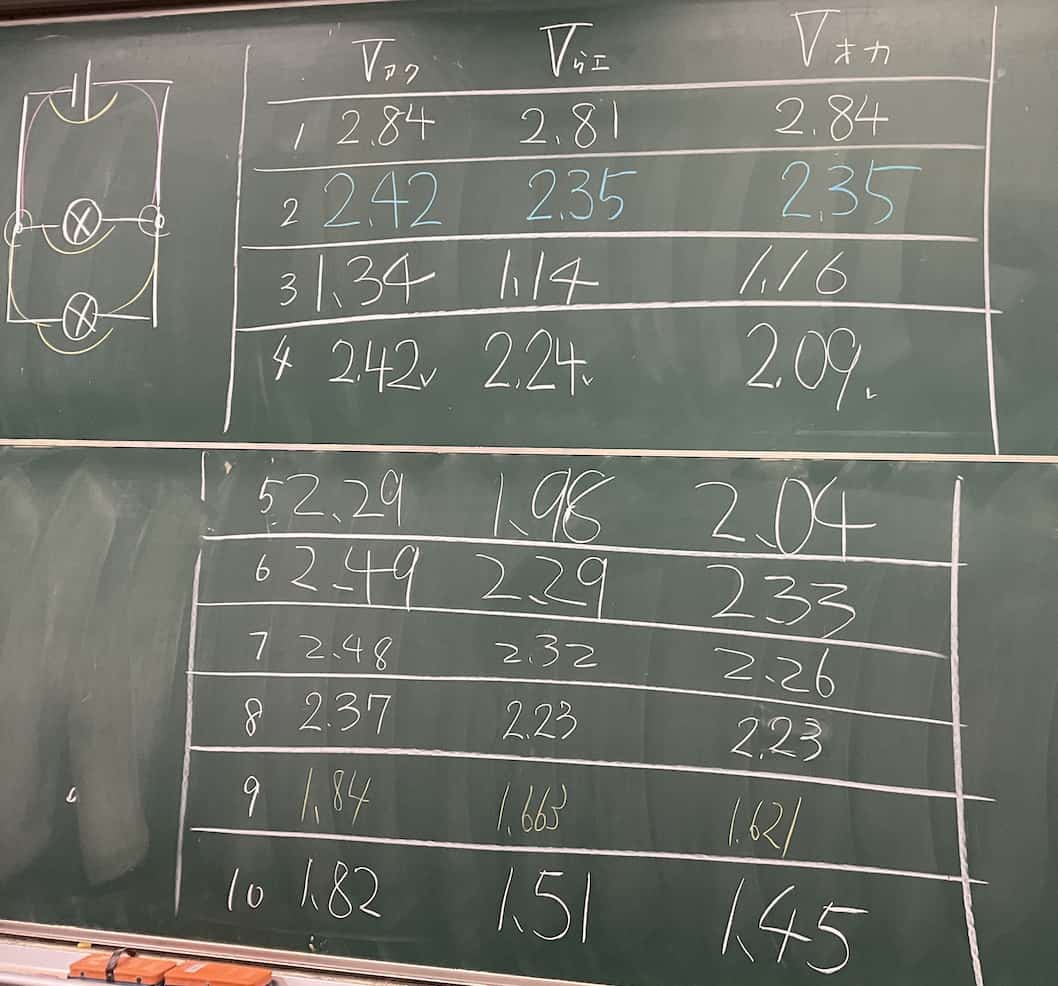

次の結果は別の班で、パターン2の組み方が一番上の班、そのほかはパターン1の組み方でした。

パターン2の組み方をすると、なるほど、電圧が揃いました。これは面白かったです。導線での電圧降下の影響が減ったのですね。1本に電流がまとまらないためと考えられます。面白い、組み方一つで電圧の出かたが変わってきます。

まとめ:理論と実験、違いを楽しむ視点を

理論では「電圧は等しくなる」と習っていても、実際の回路では導線の質や接続の仕方によって目に見える差が出てきます。生徒たちも「なんで?」と興味津々。理論と実験の違いを考察する絶好の素材になります。回路図をただ教えるのではなく、 「同じ回路図でも組み方1つで実際には結果は違うことがある」という視点を示すことで、探究心を育てられます。

お問い合わせ・ご依頼について

科学の不思議やおもしろさをもっと身近に!自宅でできる楽しい科学実験や、そのコツをわかりやすくまとめています。いろいろ検索してみてください!

・運営者・桑子研についてはこちら

・各種ご依頼(執筆・講演・実験教室・TV監修・出演など)はこちら

・記事の更新情報はXで配信中!

![]() 科学のネタチャンネルでは実験動画を配信中!

科学のネタチャンネルでは実験動画を配信中!

2月のイチオシ実験!梱包材で遊ぼう!

- 静電気の時期になってきました。子供と一緒に梱包材で盛り上がろう!→ やめられなくなる!静電気実験20

テレビ番組・科学監修等のお知らせ

- 「月曜から夜更かし」(日本テレビ)にて科学監修・出演しました。

- 2月27日 科学監修をした番組が放送予定です。

書籍のお知らせ

- 1/27 『見えない力と遊ぼう!電気・磁石・熱の実験』(工学社)を執筆しました。

- サクセス15 2月号にて「浸透圧」に関する科学記事を執筆しました。

- 『大人のための高校物理復習帳』(講談社)…一般向けに日常の物理について公式を元に紐解きました。特設サイトでは実験を多数紹介しています。※増刷がかかり6刷となりました(2026/02/01)

- 『きめる!共通テスト 物理基礎 改訂版』(学研)… 高校物理の参考書です。イラストを多くしてイメージが持てるように描きました。授業についていけない、物理が苦手、そんな生徒におすすめです。特設サイトはこちら。

講師・ショー・その他お知らせ

- 3/20(金) 日本理科教育学会オンライン全国大会2026「慣性の法則の概念形成を目指した探究的な学びの実践」について発表します。B会場 第3セッション: 学習指導・教材(中学校)③ 11:20-12:20

- 7/18(土) 教員向け実験講習会「ナリカカサイエンスアカデミー」の講師をします。お会いしましょう。

- 10/10(土) サイエンスショー予定

- 各種SNS X(Twitter)/instagram/Facebook/BlueSky/Threads

Explore

- 楽しい実験…お子さんと一緒に夢中になれるイチオシの科学実験を多数紹介しています。また、高校物理の理解を深めるための動画教材も用意しました。

- 理科の教材… 理科教師をバックアップ!授業の質を高め、準備を効率化するための選りすぐりの教材を紹介しています。

- Youtube…科学実験等の動画を配信しています。

- 科学ラジオ …科学トピックをほぼ毎日配信中!AI技術を駆使して作成した「耳で楽しむ科学」をお届けします。

- 講演 …全国各地で実験講習会・サイエンスショー等を行っています。

- About …「科学のネタ帳」のコンセプトや、運営者である桑子研のプロフィール・想いをまとめています。

- お問い合わせ …実験教室のご依頼、執筆・講演の相談、科学監修等はこちらのフォームからお寄せください。