これで解決!直列回路の電圧測定を成功させる秘訣

サイエンストレーナーの桑子研です。毎日が実験。

電圧測定、これでばっちり!直列回路の奥深さを探る実験のコツ

物理分野の授業で生徒たちがつまずきやすい単元のひとつに、電気回路、特に電圧の測定がありますよね。電流の測定に比べて注意点が多く、実験準備をしていて「あれ?うまくいかない…」と頭を抱えてしまうことも少なくないのではないでしょうか。今回はそんな電圧測定実験について、その方法や注意点についてまとめてみました。

準備するもの

- 電源装置(直流電源)

- リード線(バナナプラグ付き、またはみのむしクリップ付き)

- みのむしクリップ(短いものがおすすめ!)

長いものだと絡まりやすく、接触不良の原因にもなりかねません。短いものを用意してみるのも良いですね。

- 電球(豆電球)ソケット付き

抵抗値の異なる電球を複数用意すると、電圧のかかり方が同じにならないのでより深く考えさせることあできます。例えば、6.3V用と3.8V用(必要であれば2.5V用も)の電球を準備すると良いでしょう。

- デジタル電圧計(デジタルマルチメーター、テスター)

オートレンジ機能付きで、未使用時に自動で電源がオフになるタイプが授業向きです。生徒が操作しやすく、電池の無駄遣いも防げます。 - 接続コード(必要であれば)

- 実験記録用紙またはノート

直列回路の電圧測定実験:手順と授業のポイント

-

安全と基礎の徹底指導

実験に入る前に、必ず回路の接続部を「ギュッと押して」よく接続することの重要性を生徒に伝えます。接触不良は、測定値が不安定になる最も一般的な原因です。またデジタル電圧計(テスター)の基本的な使い方を改めて確認しましょう。特に、値が安定しない時には、一度電源をOFFにしてから再度電圧測定モードに切り替える、という対処法は生徒が実践しやすい具体的なアドバイスになります。

-

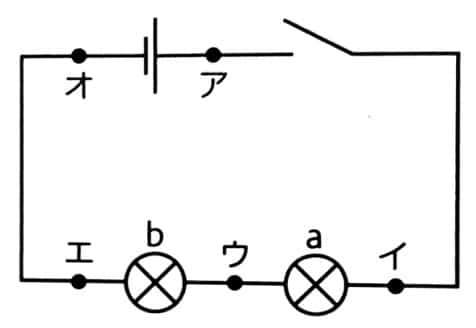

回路の組み立て

電源装置に直列に2つの電球を接続する回路を組ませます。片方の電球があまり光らない様子を見せることで、電圧と明るさの関係についても考察が深まります。

-

各部分の電圧測定

デジタル電圧計を用いて、以下の3箇所の電圧を測定させます。

- 回路全体の電圧(電源装置の両端)

- 一方の電球にかかる電圧(電球の両端)

- もう一方の電球にかかる電圧(もう一方の電球の両端)

- 測定時には、電圧計を測りたい部分に「並列に」接続することを繰り返し指導し、回路を組むのと混同しないように注意させましょう。

-

結果の整理と考察

- 測定結果を記録用紙にまとめさせます。

- 「全体電圧と各電球の電圧にはどんな関係があるか?」

- 「電球の抵抗値と明るさ、電圧にはどんな関係があるか?」

- といった問いを投げかけ、生徒に考察を促しましょう。

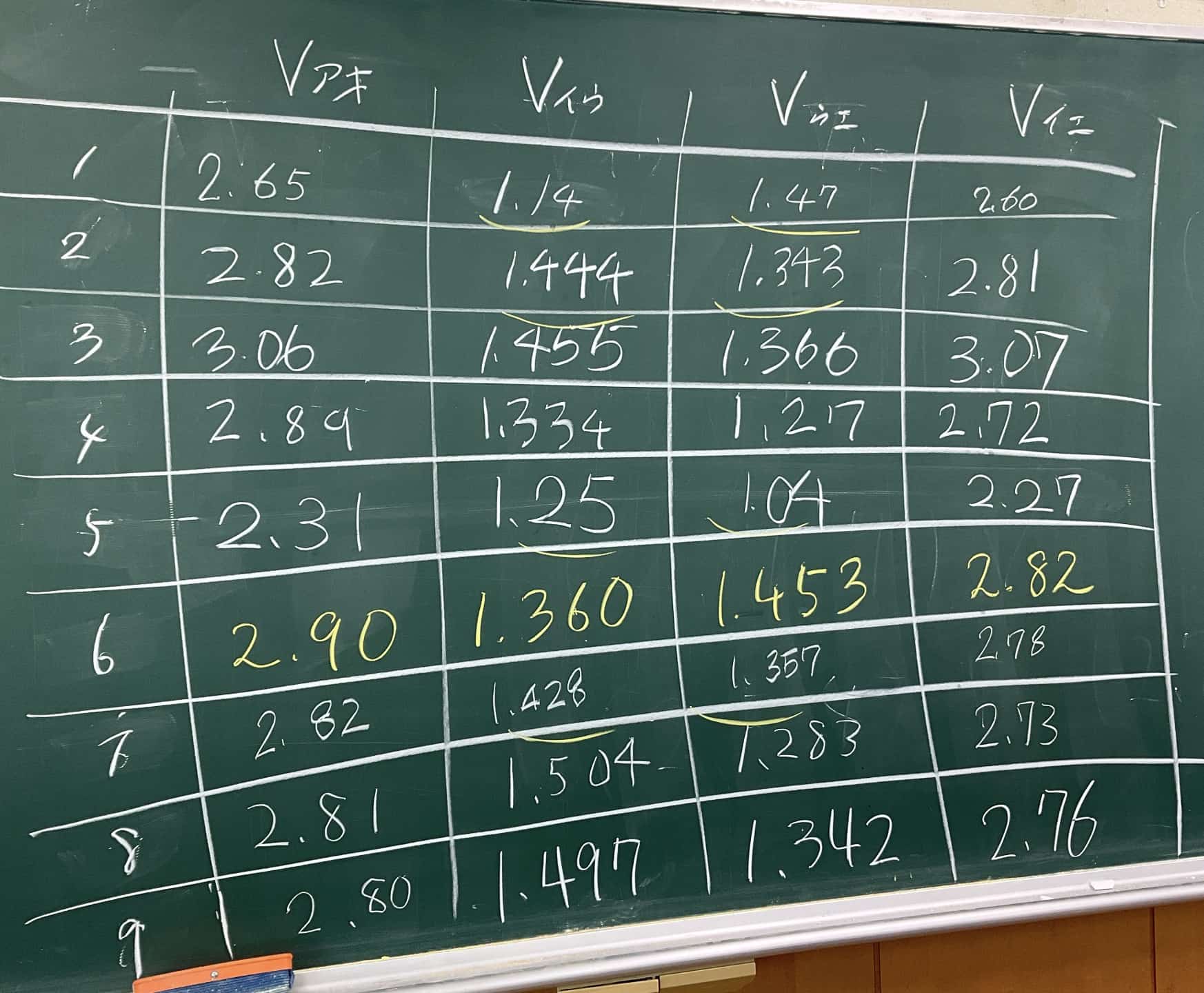

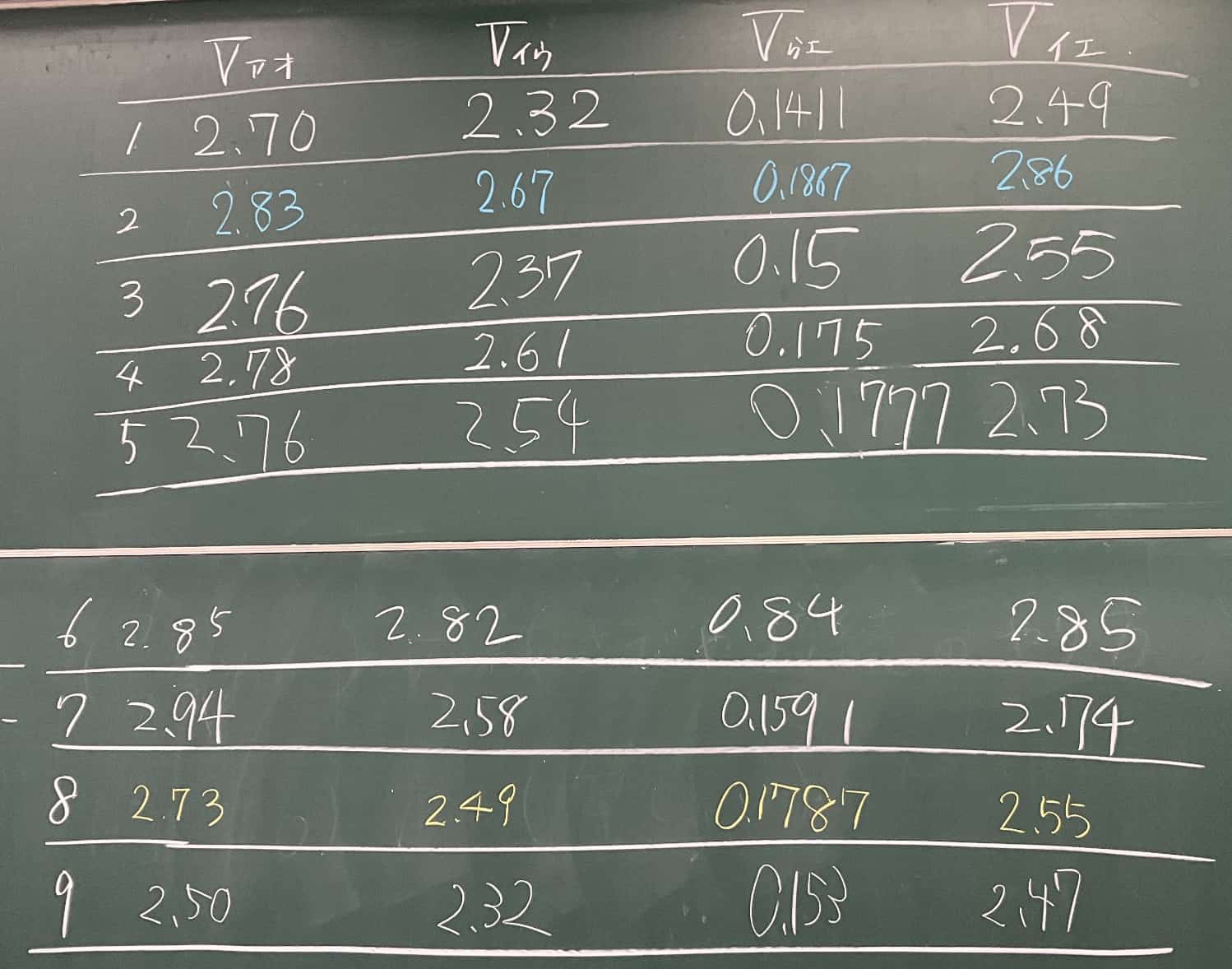

傾向を掴むための「比較」の重要性

電圧の実験は、個々の班の測定値だけでは傾向が見えにくいことがあります。そこで有効なのが、複数班のデータを並べて比較することです。例えば、10班程度の実験結果をホワイトボードやスクリーンにまとめて提示してみましょう。

もう一つのクラスでは、別々の電球を使ってみました。6.3V用のものと、V用のものです。片方があまり光りません。

多くの班のデータを見比べることで、規則性や傾向について生徒自身が気が付くきっかけとなります。

うまく測定できない時のヒント

もし電圧がうまく測定できない班があった場合は、次の記事も参考にしてください。

電圧測定は、電気回路の理解を深めるための「要」となる実験です。準備段階での工夫と、授業中のきめ細やかな指導で、生徒たちが電気の法則を実感し、自信を持てるようにサポートしていきましょう!

お問い合わせ・ご依頼について

科学の不思議やおもしろさをもっと身近に!自宅でできる楽しい科学実験や、そのコツをわかりやすくまとめています。いろいろ検索してみてください!

・運営者・桑子研についてはこちら

・各種ご依頼(執筆・講演・実験教室・TV監修・出演など)はこちら

・記事の更新情報はXで配信中!

![]() 科学のネタチャンネルでは実験動画を配信中!

科学のネタチャンネルでは実験動画を配信中!

2月のイチオシ実験!梱包材で遊ぼう!

- 静電気の時期になってきました。子供と一緒に梱包材で盛り上がろう!→ やめられなくなる!静電気実験20

体中に梱包材をはりつけてみよう!

体中に梱包材をはりつけてみよう!

テレビ番組等・科学監修等のお知らせ

- 「月曜から夜更かし」(日本テレビ)にて科学監修・出演しました。

書籍のお知らせ

- 1/27 『見えない力と遊ぼう!電気・磁石・熱の実験』(工学社)を執筆しました。

- サクセス15 2月号にて「浸透圧」に関する科学記事を執筆しました。

- 『大人のための高校物理復習帳』(講談社)…一般向けに日常の物理について公式を元に紐解きました。特設サイトでは実験を多数紹介しています。※増刷がかかり6刷となりました(2026/02/01)

- 『きめる!共通テスト 物理基礎 改訂版』(学研)… 高校物理の参考書です。イラストを多くしてイメージが持てるように描きました。授業についていけない、物理が苦手、そんな生徒におすすめです。特設サイトはこちら。

講師等・ショー・その他お知らせ

- 2/20(金)「生徒の進学希望実現支援事業」研究授業@福井県立若狭高等学校 講師

- 3/20(金) 日本理科教育学会オンライン全国大会2026「慣性の法則の概念形成を目指した探究的な学びの実践」について発表します。B会場 第3セッション: 学習指導・教材(中学校)③ 11:20-12:20

- 7/18(土) 教員向け実験講習会「ナリカカサイエンスアカデミー」の講師をします。お会いしましょう。

- 10/10(土) サイエンスショー予定

- 各種SNS X(Twitter)/instagram/Facebook/BlueSky/Threads

Explore

- 楽しい実験…お子さんと一緒に夢中になれるイチオシの科学実験を多数紹介しています。また、高校物理の理解を深めるための動画教材も用意しました。

- 理科の教材… 理科教師をバックアップ!授業の質を高め、準備を効率化するための選りすぐりの教材を紹介しています。

- Youtube…科学実験等の動画を配信しています。

- 科学ラジオ …科学トピックをほぼ毎日配信中!AI技術を駆使して作成した「耳で楽しむ科学」をお届けします。

- 講演 …全国各地で実験講習会・サイエンスショー等を行っています。

- About …「科学のネタ帳」のコンセプトや、運営者である桑子研のプロフィール・想いをまとめています。

- お問い合わせ …実験教室のご依頼、執筆・講演の相談、科学監修等はこちらのフォームからお寄せください。