「本当に同時!?」水平投射・自由落下のコイン同時発射装置の作り方

サイエンストレーナーの桑子研です。毎日が実験。

高校物理で生徒が「うーん…」と首を傾げやすい単元の一つに 「2次元の運動」、特に「放物運動」 がありますよね。私も授業で「鉛直方向は等加速度直線運動、水平方向は等速直線運動ですよ!」と熱心に説明するのですが、生徒たちの表情を見ていると、なかなか実感が伴わないようだと感じる瞬間が多々あります。

特に、水平投射された物体と自由落下する物体が同時に地面に着地するという現象は、頭では理解できても、実際にその瞬間を目撃するまでは「本当にそうなるの?」という疑問が残りがちです。この「腑に落ちる」感覚を生徒に味わってもらうには、やはり演示実験が一番! しかし、大掛かりな装置を用意したり、準備に時間がかかったりするのは大変ですよね。

そこで今回は、なんとたった5分程度で作れて、教室ですぐに演示できる、画期的な装置をご紹介します! これがあれば、放物運動の核心である「水平方向と鉛直方向の運動の独立性」が、生徒たちの目の前で鮮やかに「見える化」されます。物理が得意な生徒はもちろん、苦手意識を持っている生徒も「おおっ!」と声を上げる、そんな感動体験を一緒に作り上げてみませんか?

「2次元の運動」を視覚化!簡単ストロボ風装置の作り方&実験方法

科学のレシピ:用意するもの

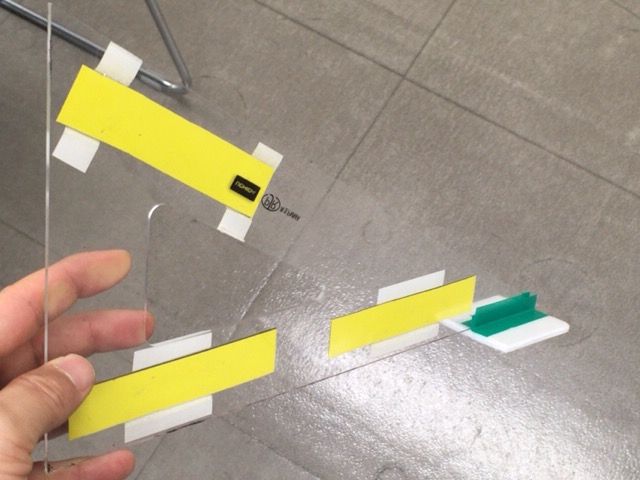

- 定規(しなるタイプが望ましい):プラスチック製など、ある程度弾力のあるものが適しています。

- 発泡スチロール板(またはダンボール):10円玉を乗せる土台として使います。厚さ5mm程度、5cm×5cmくらいの正方形にカットしておくと良いでしょう。

- ビニールテープ:発泡スチロール板を定規に固定するのに使います。

- 10円玉(2枚):実験に使うおもりです。

科学のレシピ:作り方(たった5分!)

-

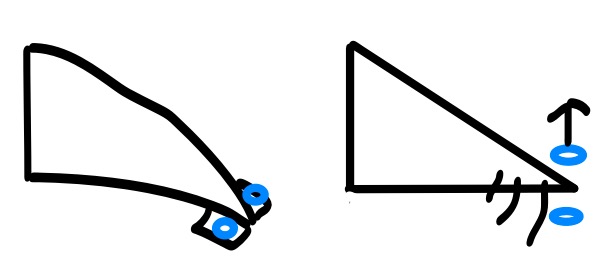

定規に発泡スチロール板を取り付ける: 定規の端から数cmのところに、発泡スチロール板をビニールテープでしっかりと固定します。この時、発泡スチロール板は、定規のしなりに合わせて曲がらないように、やや浮かせ気味に取り付けるのがポイントです。図で示すと、以下のようなイメージです。

これで完成です!本当に簡単ですよね!

実験方法

-

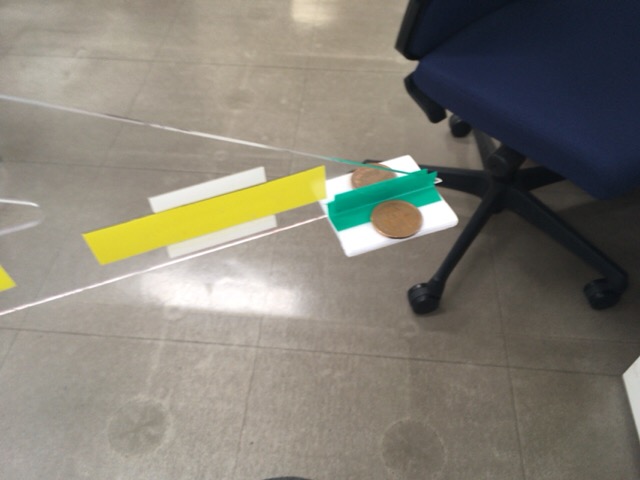

10円玉をセットする: 発泡スチロール板の前後、つまり定規の先端に近い側と、発泡スチロール板の反対側(定規の根元に近い側)に、それぞれ10円玉を1枚ずつ乗せます。

-

定規をしならせて発射!: 定規の先端側を持って大きくしならせ、もう片方の手で発泡スチロール板を軽く押さえておきます。準備ができたら、両手を同時に離します。

すると、どうなるでしょうか? 奥の10円玉は水平投射、手前の10円玉は自由落下として発射されます。

理科の知識を深めるポイント:同時落下の不思議

実際にこの実験を行ってみると、多くの生徒が「え、ほんとに?」と驚きの声を上げることでしょう。2枚の10円玉は、どんなに定規をしならせても(つまり、水平投射の初速度を変えても)、ほぼ同時に地面に落下し、「チャリーン!」という音が重なって聞こえます。

この現象は、物理における非常に重要な原則を示しています。

-

水平方向の運動と鉛直方向の運動は互いに独立している! 水平投射された10円玉は、水平方向には力を受けないので等速直線運動をします。一方、自由落下する10円玉も、水平方向には力を受けません。そして、どちらの10円玉も、鉛直方向には重力しか働きません。つまり、重力によって鉛直下向きに等加速度直線運動をするのです。 水平方向の運動がどうであれ、鉛直方向の運動は重力加速度によってのみ決定されるため、同じ高さから同時に落下すれば、同時に地面に到達するというわけです。

-

実験の注意点と考察: しなりを大きくして初速度を速くしすぎると、わずかに同時落下がうまくいかないケースも出てくるかもしれません。これは、定規のしなり方が不十分で、10円玉が完全に水平に飛び出していないことや、わずかな空気抵抗、あるいは台座から離れる瞬間の摩擦などが影響している可能性があります。しかし、基本的には「同時に落下する」という傾向を感じ取ることができれば、この実験の目的は達成できたと言えるでしょう。

このちょっとした演示実験は、授業の合間に挟むだけで生徒の目を輝かせ、物理への興味を引き出す強力なフックになります。ぜひ、ご自身の教室で試してみてください。生徒たちの「なるほど!」という声が聞こえてくるはずです。自宅でも簡単に作れるので、先生方もぜひ一度お試しくださいね!

お問い合わせ・ご依頼について

科学の不思議やおもしろさをもっと身近に!自宅でできる楽しい科学実験や、そのコツをわかりやすくまとめています。いろいろ検索してみてください!

・運営者・桑子研についてはこちら

・各種ご依頼(執筆・講演・実験教室・TV監修・出演など)はこちら

・記事の更新情報はXで配信中!

![]() 科学のネタチャンネルでは実験動画を配信中!

科学のネタチャンネルでは実験動画を配信中!