生徒の「なるほど!」を引き出す!「立体天気図」の作り方と応用

サイエンストレーナーの桑子研です。毎日が実験。

以前、私が講演者として参加した理科教育研究大会(松本大会)でのこと。数々の興味深い研究発表の中でも、ひときわ私の心を掴んだ発表がありました。それは、田川高校の山本先生による、まさに目からウロコが落ちるような教材の紹介です。

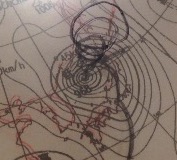

天気図が飛び出す!驚きの立体視教材

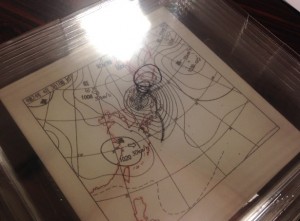

山本先生が紹介されたのは、なんと天気図を立体的に見せるという教材です。初めてその教材を見たとき、私は「これはすごい!」と思わず声を上げてしまいました。その感動を先生方にもお伝えしたく、山本先生の快諾を得て、ここにその教材をご紹介させていただきます。

用意するもの

- 透明なお弁当のフタ: 数枚(天気図の等圧線の枚数に合わせて用意しましょう。フタの深さや形状は多少異なっても問題ありませんが、できるだけ同じサイズで平らなものが望ましいです。)

- 油性ペン: 細字のもの(等圧線を描くため)

- ベースとなる天気図: 印刷したもの(A4サイズ程度が扱いやすいでしょう。今回は例として、ある時刻の日本付近の天気図を準備します。)

- マスキングテープまたはセロハンテープ: フタを固定するため

準備方法と手順

準備は驚くほど簡単です。

- お弁当のフタを集める: まずは、透明なお弁当のフタを数枚集めます。これは、この教材の最もユニークな材料です。

- 等圧線を描く: 準備した天気図をフタの下に敷き、一番下の等圧線(例えば1000hPa)を最初のフタに油性ペンでなぞり描きします。次の等圧線(例えば1004hPa)は次のフタに…というように、等圧線ごとに異なるフタに描き写していきます。この際、描く等圧線以外の部分は見えないようにすると、より立体的に見えます。

- フタを重ねる: 描き終えたフタを、等圧線の気圧が高い順(または低い順)に重ねていくだけです。この時、フタの縁の一部をカッターなどで少し切り取り、フタとフタがぴったり重なり、ずれないように工夫すると、より安定します。必要に応じて、マスキングテープなどでフタを仮固定するのも良いでしょう。

たったこれだけで、どうでしょう!

等圧線が空中に浮き上がり、天気図が立体的に飛び出して見えるのです!私もこの教材を初めて見たとき、思わず動画を撮影してしまいました。

なぜこれが立体的に見えるのか?

この教材の仕組みは、私たちの目が物体の奥行きを認識するメカニズムに関係しています。フタに描かれたそれぞれの等圧線は、ごくわずかながら異なる平面に位置しています。これらを重ねて見ることで、「立体的な天気図」として捉えることができるのです。

教科にかかわらず応用可能かと思います。さっそくぼくも作ってみよう!そう思いました。

理科の授業での活用例

この立体天気図は、天気図の読み取りだけでなく、以下のような様々な理科のテーマに応用可能です。

- 物理:

- 電位の様子: 荷電粒子が作る電位の等電位線を、フタを使って立体的に表現できます。電位の高い部分と低い部分の傾斜を視覚的に理解するのに役立ちます。

- 回路図: 回路の各部品をフタに描き、重ねることで、電流の経路や電圧の変化を立体的に示すこともできるかもしれません。

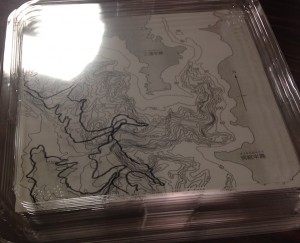

- 地学:

- 等高線: 天気図と同様に、地形図の等高線をフタに描き、重ねることで、山や谷の起伏を立体的に表現できます。実際に私が試した地形図の例もご覧ください。

この他にも、工夫次第で様々な応用が考えられます。生徒たちが目に見えない物理量や抽象的な概念を立体的に捉える手助けになること間違いなしです。こんなに簡単に作れて、生徒たちの学習意欲を掻き立てる素敵な教材は、なかなかありません!ぜひ先生方も、実際に作って授業で活用してみてください。私もさっそく作ってみようと思います!

お問い合わせ・ご依頼について

科学の不思議やおもしろさをもっと身近に!自宅でできる楽しい科学実験や、そのコツをわかりやすくまとめています。いろいろ検索してみてください!

・運営者・桑子研についてはこちら

・各種ご依頼(執筆・講演・実験教室・TV監修・出演など)はこちら

・記事の更新情報はXで配信中!

![]() 科学のネタチャンネルでは実験動画を配信中!

科学のネタチャンネルでは実験動画を配信中!