大型シャボン玉の作り方から広がる科学!虹色に輝く泡の秘密から表面張力の不思議まで!

サイエンストレーナーの桑子研です。毎日が実験。

シャボン玉は、誰もが一度は夢中になったことのある、身近な存在です。しかし、そのはかなく美しい姿の裏には、物理学や化学の壮大な原理が隠されています。なぜ虹色に輝くのか、なぜ球形になるのか、なぜ割れるのか…。

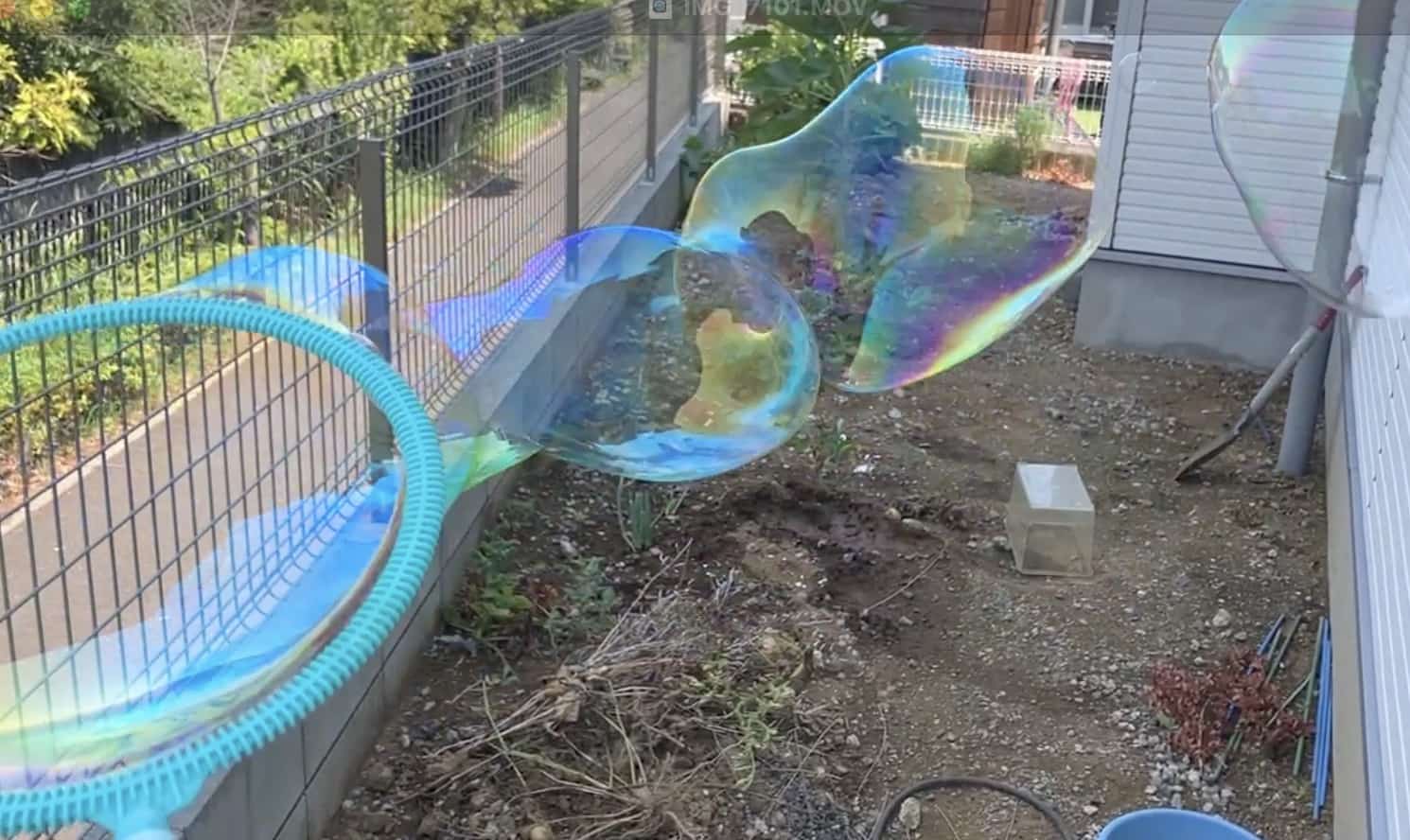

今回は大型のシャボン玉作りに挑戦しました。その作り方について紹介します。またシャボン玉が持つ多様な科学的側面を掘り下げます。薄膜の干渉、表面張力、界面活性剤の働き、さらには圧力差。いろいろな要素を見ていきましょう。

大型シャボン玉の作り方

- 準備物: シャボン玉液、シャボン玉を乗せるための平皿やボウル、

- 手順:

- シャボン玉液を平皿に薄く広げます。

こちらはダイソーで買ったもの。ダイソーでも結構良いシャボン玉になります。

こちらはプロ仕様のもの。とにかく長持ちできる素晴らしいシャボン玉が出来上がります。

トモダ(Tomoda) シャボン玉 超巨大- 洗剤(濃縮タイプの台所用洗剤)役割: 水の表面張力を弱めることで、膜が張りやすくなり、シャボン玉が形成できるようになります。濃縮タイプは界面活性剤の濃度が高く、少量の洗剤で効率的に効果を発揮します。選び方: 界面活性剤の割合が30%以上のものがおすすめです。洗濯用洗剤よりも、台所用洗剤の方がシャボン玉作りに適していることが多いです。

- グリセリン役割: シャボン玉の膜の粘性を高め、膜からの水分の蒸発を防ぐ効果があります。これにより、シャボン玉の膜が長持ちし、割れにくくなります。化粧品などにも使われる保湿成分で、薬局などで手に入ります。

代替: ガムシロップや砂糖でも代用できることがありますが、グリセリンの方が安定した効果が期待できます。 - PVA(ポリビニルアルコール)配合洗濯のり役割: PVAは、シャボン玉の膜に弾力性と機械的強度を与えます。これにより、膜が破れにくく、より大きく、長く維持できるようになります。PVAが膜の水分蒸発を抑制し、膜の外側に樹脂の保護膜を形成する可能性も指摘されています。

選び方: 必ず「PVA(ポリビニルアルコール)」と記載されている洗濯のりを選びましょう。肝心のシャボン玉の液は手作りすることもできます。いくつかの配合例がありますが、一般的な目安としては以下の比率が参考になります。- 水:濃縮タイプの台所用洗剤:PVA配合洗濯のり:グリセリン = 10:1:2:2

この比率はあくまで目安なので、試しながら微調整することで、より良いシャボン玉液が作れることがあります。製品ですと、トモダのものが良いと言われていて、実際にやってみましたが、確かに大きのなものができました(トモダ シャボン玉 スーパーシャボン玉液)。今回はダイソーで買ったものを使用しましたが、こちらも負けてはいない実力がありました。

各材料の役割

それぞれの材料がシャボン玉の膜を丈夫にし、割れにくくするために重要な役割を担っています。

-

シャボン玉液を作る際のコツ

ゆっくり混ぜる: 材料を混ぜる際は、泡が立たないようにゆっくりとかき混ぜましょう。泡が多く立つと、膜がうまく張れなかったり、すぐに割れてしまったりする原因になります。

なじませる時間: 作ったシャボン玉液は、すぐに使うよりも1〜2時間、可能であれば一晩置いて、材料がしっかりとなじんでから使うと、より良い結果が得られます。 - そっと持ち上げて、シャボン玉を作ります。

- シャボン玉液を平皿に薄く広げます。

1. 虹色の秘密:薄膜の干渉を観察しよう

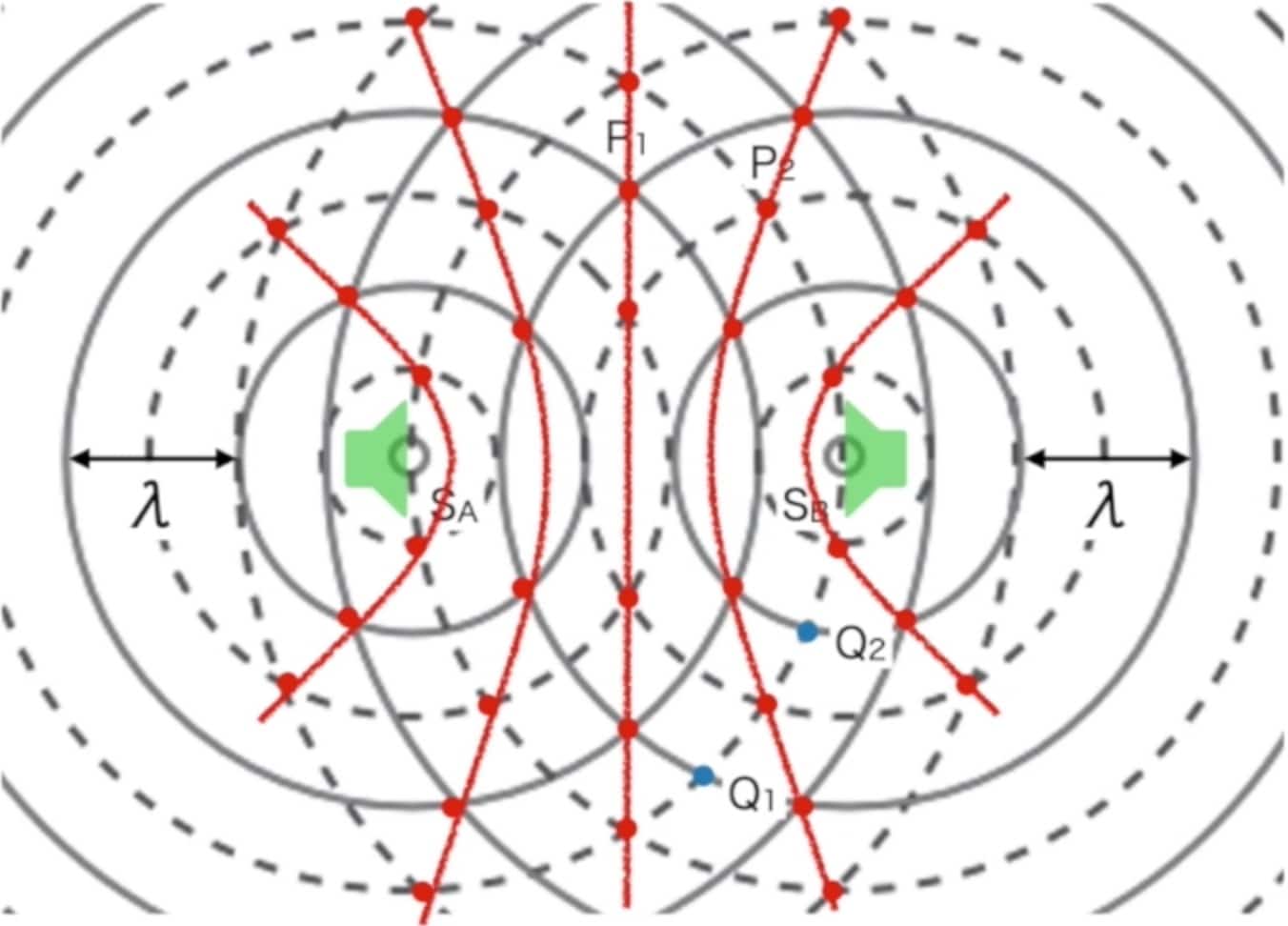

シャボン玉の膜がキラキラと輝いて虹色に見えるのは、まさに 「薄膜の干渉」 という光の現象の典型例です。これは高校物理で深く学ぶ内容です。

シャボン玉の膜の表面で反射して目に入る光と、膜の裏面で反射して目に入る光があります。これらの光が目に届くまでの経路にわずかな差(経路差)が生じ、光の波が互いに強め合ったり、弱め合ったりすることで色が生まれます。この経路差は、主に膜の厚さによって決まります。シャボン玉の膜の厚さは、重力や蒸発によって常に変化しているため、見える色も時々刻々と変化し、多様な虹色が現れるのです。

実験方法

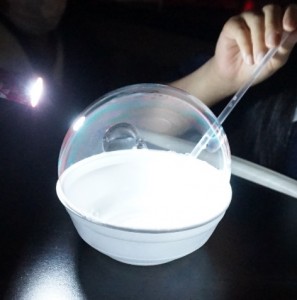

1 シャボン液を電気鍋で温める(ビーカーやヤカンなどでもOK)

2 沸騰したら、シャボン液を紙コップの中に注ぐ(紙コップは二重にしましょう)

3 ストローをつかって紙コップの中でシャボン玉を作ります

4 部屋を暗くして、LEDライトをシャボン膜にあてる

結果はこのようになります。

2. シャボン玉が割れない秘密:界面活性剤の魔法

シャボン玉がなぜ水だけで作れないのか、その鍵を握るのが 「界面活性剤」 (石鹸や洗剤の成分)です。

科学的解説: 界面活性剤の分子は、水になじみやすい部分(親水基)と、油になじみやすい部分(疎水基)を持っています。このユニークな分子構造が、水の薄膜をサンドイッチ状に挟み込むように並び、水分子同士が強く引き合う力(表面張力)を弱めます。これにより、水だけではすぐに破れてしまう薄い膜を、安定して維持できるようになるのです。

3. シャボン玉の形:表面張力とプラトーの法則

なぜ単独のシャボン玉は球形になるのか?そして、複数のシャボン玉がくっつくと、なぜ特定の形で接するのか?

単独のシャボン玉が球形になるのは、水の表面張力の力によるものです。液体の表面張力は、表面積をできるだけ小さくしようとする性質があります。与えられた体積に対して、最も表面積が小さくなる形が球形であるため、シャボン玉は自然と球形になろうとするのです。

複数のシャボン玉がくっつくと、なぜ平面(泡壁)で接したり、特定の角度(3つの泡壁が交わる場合は120度、4つの泡壁が一点で交わる場合は109.5度)で交わったりするのか?これは 「プラトーの法則」として知られる、泡の最も効率的な配置を示すものです。自然界が最小エネルギー状態 を求めることの現れであり、これらの法則は膜にかかる表面張力の力が釣り合うことで生じます。

- 準備物: シャボン玉液、ストロー、針金ハンガーや厚紙で自作した様々な形の枠(立方体、四面体など)、シャボン玉を吹くための皿

- 手順:

- 単独のシャボン玉を吹き、球形になることを確認させ、表面張力の概念を説明します。

- 自作の枠(立方体など)にシャボン玉液をつけてできる膜の形を観察させます。なぜ直線や平面になるのか、プラトーの法則を紹介し、自然界の効率性を考えさせます。

- 複数のシャボン玉を吹き、それらがどのようにくっつき、どのような角度で接するかを観察させます。

4. シャボン玉が割れる理由:重力、蒸発、そして刺激

シャボン玉が時間とともに薄くなり、最終的に割れてしまうのはなぜでしょうか?

- 重力による「排水」: シャボン玉の膜は液体でできています。重力によって、膜の上部から水が下に流れ落ち(これを排水と呼びます)、膜の上部がどんどん薄くなります。これが進むと光の干渉色が変化し、最終的に光がほとんど反射しなくなり、真っ黒に見える部分が現れ、やがて割れます。

- 蒸発: 膜を構成する水分が空気中に蒸発することでも膜は薄くなります。特に乾燥した環境では蒸発が早く進み、崩壊の大きな要因となります。

- 外部からの刺激: ホコリや静電気、風などが膜に触れると、膜の安定性が失われ、局所的に膜が破裂してしまいます。これは、膜の表面張力のバランスが崩れるためです。

5. シャボン玉の圧力:ラプラス圧の魅力

シャボン玉の膜の内側と外側には圧力差があります。シャボン玉の中の方が外よりもわずかに圧力が高いのです。この圧力差をラプラス圧と呼びます。

ラプラス圧は、膜の曲率に依存します。小さなシャボン玉ほど内圧が高く、大きなシャボン玉ほど内圧が低い、という性質があります。このため、小さなシャボン玉と大きなシャボン玉を管でつなぐと、小さなシャボン玉の空気が高い圧力から低い圧力へと流れ込み、結果として小さなシャボン玉はしぼみ、大きなシャボン玉がさらに大きくなる、という面白い現象が起こります。

- 準備物: シャボン玉液、ストロー2本、T字型のコネクタ(またはテープでストローを連結)、異なる大きさのシャボン玉を吹くための器具

- 手順:

- 生徒に、小さなシャボン玉と大きなシャボン玉、どちらの内圧が高いかを予想させます。

- T字型に連結したストローの先に、それぞれ異なる大きさのシャボン玉を作ります。

- そっとストローの口を開放し、空気の流れを観察させます。小さなシャボン玉がしぼみ、大きなシャボン玉が膨らむ様子から、ラプラス圧の概念を理解させます。

シャボン玉一つとっても、これだけ多様な科学の原理が詰まっていることに、改めて驚かされますね。これらの実験が、先生方の授業に新たなひらめきをもたらし、生徒たちの科学への探究心を大いに刺激することを願っています。

さらに詳しく知りたい方へ!

シャボン玉や油の膜がキラキラと虹色に光るのは、薄い膜で光が干渉するためです。正面から見た場合、どのような厚さの膜が干渉を起こすのか?動画授業で説明します!

|

干渉縞については、その縞模様がなぜできるのか、その縞が何番目(m)なのか、などがわかることがとても大切です。それらについて、手で動かして考えてみることや、問題演習を通してマスターしましょう。 |

|

お問い合わせ・ご依頼について

科学の不思議やおもしろさをもっと身近に!自宅でできる楽しい科学実験や、そのコツをわかりやすくまとめています。いろいろ検索してみてください!

・運営者・桑子研についてはこちら

・各種ご依頼(執筆・講演・実験教室・TV監修・出演など)はこちら

・記事の更新情報はXで配信中!

![]() 科学のネタチャンネルでは実験動画を配信中!

科学のネタチャンネルでは実験動画を配信中!