新学期は足元から!お散歩をして身近な植物観察で中学理科の扉を開こう

サイエンストレーナーの桑子研です。毎日が実験。

理科の「勉強」と聞くと、みなさんは何を思い浮かべますか?もしかしたら、分厚い教科書、難しい専門用語、ひたすら暗記…そんなイメージかもしれません。でも、もし最初の理科の授業が「宝探し」だとしたら、ワクワクしませんか?

実は、みなさんが毎日通っている学校の周りこそ、驚きと発見に満ちた「生きた教科書」なんです。教室を一歩出れば、そこはもうアドベンチャーの始まり。アスファルトの隙間から顔を出す小さな草花、校庭の隅っこでじっと息をひそめるコケ。彼らはただの「雑草」ではなく、それぞれがユニークな生き残るための「戦略」を持った、スゴいサバイバーたちです。

私は毎年、中学1年生の生物の授業の始めには、生徒たちと一緒に学校の周りを散歩して、そこに息づく植物たちを探すことから始めています。五月の爽やかな風を感じながらの植物探しは、堅苦しい「お勉強」という雰囲気ではなく、まるで宝探しそのもの。

特に春先は、様々な植物が芽吹き、花を咲かせ、生命の息吹を感じられる最高の季節です。一緒に歩きながら、「これ、何だろう?」「この葉っぱ、触ってみるとどう感じる?」「どんな匂いがする?」と問いかけることで、観察する力はぐっと深まります。

今日は、私たちが実際に授業で行っている「学校周辺の植物探検」の具体的な進め方と、そこから広がる生物学習のポイントをご紹介します。特別な準備はほとんどいりません。必要なのは、みなさんの好奇心と、少しの時間だけです。

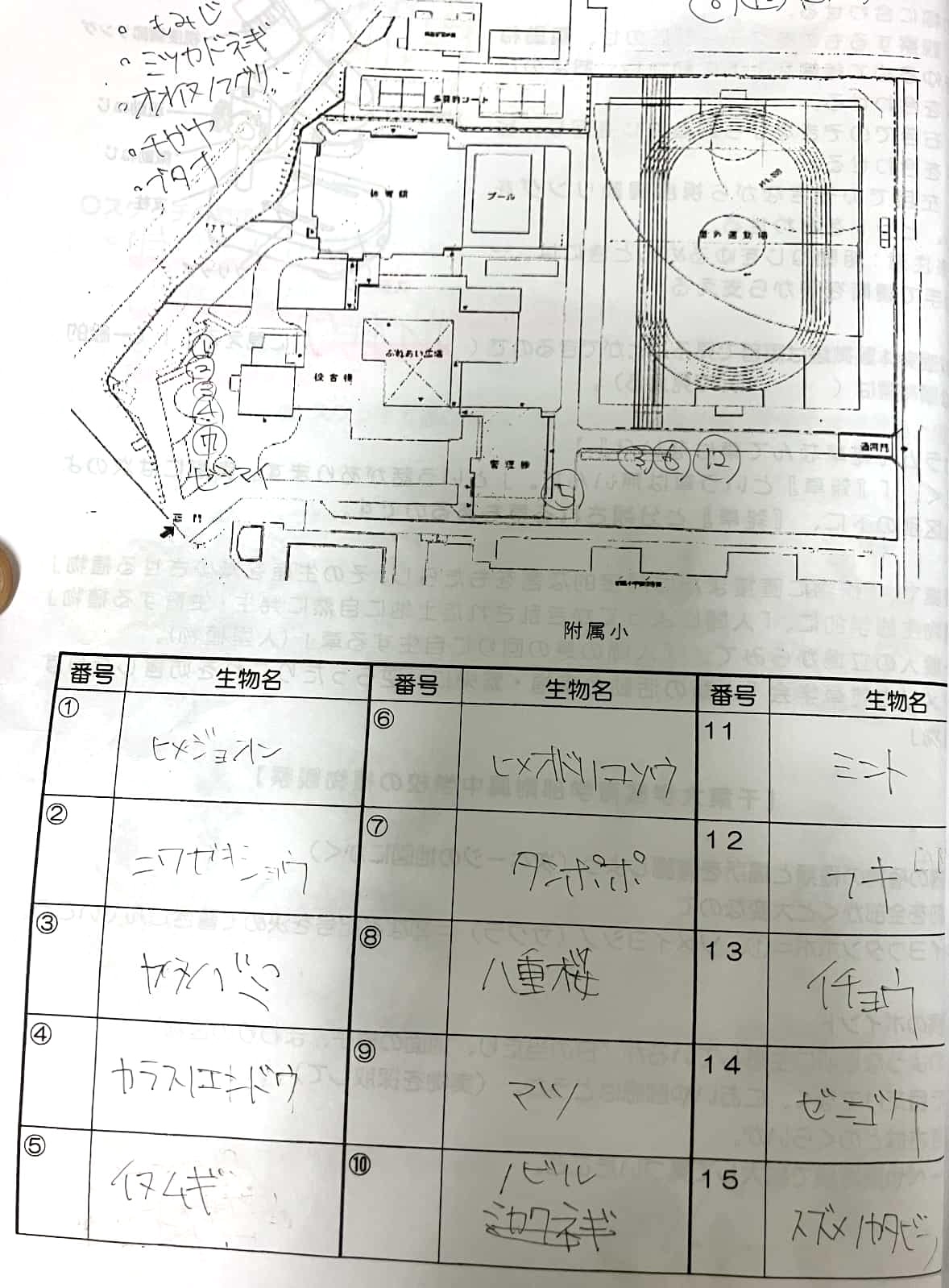

こちらは生徒がまとめた植物マップです。

足元に広がる宝探し!身近な植物観察の実践ガイド

この植物探検の目的は、「身近な環境にもこんなに多様な生物がいるんだ」という気づきを得ること、そして、それぞれの植物がどのような場所で、どのような姿で生きているのかに興味を持つことです。

- 学校周辺の事前調査: 先生が事前に学校周辺を歩き、どのような植物があるか、どのあたりに特徴的な植物が見られるかを確認しておくと、生徒をスムーズに誘導できます。生徒の安全に配慮し、危険な場所がないかもチェックしましょう。

- 筆記用具: 鉛筆や消しゴム。

- ノートまたは配布する地図: 学校周辺の簡単な地図(手書きでもOK)を事前に用意しておくと、発見した植物の場所を記録しやすくなります。

- デジタルカメラまたはスマートフォン: 記録用としてあれば便利ですが、必須ではありません。

- 軍手(任意): 特定の植物に触れる際に使用すると良いでしょう。

観察のポイントと具体的な声かけ例:

さあ、探検の始まりです!ただ歩くだけでなく、五感をすべて使ってみましょう。

- 五感をフル活用!

- ミツカドネギ: 「ここにミツカドネギがあるね。ちょっと引っこ抜いて、匂いを嗅いでみてごらん。どんな匂いがするかな?」 (ネギの独特な香りに驚き!植物によって匂いが違うことに気づけます。スーパーのネギと比べてみるのも面白いですね。)

- ミント: 「見て!ここにミントがあるよ。葉っぱを少し揉んで、指の匂いを嗅いでみて。スーッとするかな?」 (このスーッとする香りのもとは「メントール」という成分。実はこれ、植物が「虫に食べられないように」と作った防御用の化学物質なんです!私たち人間にとっては、とても良い香りですね。)

- ドクダミ: 「これはドクダミだね。独特な香りがするけど、日本では昔から薬草としても使われてきたんだ。今はまだ小さいけれど、2ヶ月後にはこの辺り一面がドクダミの絨毯みたいになるから、今のうちにしっかり見ておくといいよ。」 (すごい繁殖力!どんな戦略で仲間を増やしているのか、気になりませんか?)

- 見分け方と多様性:

- ブタナ/タンポポモドキ: 「これはブタナ、またはタンポポモドキって言うんだ。タンポポにそっくりだよね。でも、よく見るとタンポポと違うところがあるかな?」 (そっくりさんを探すのも楽しい!違いを見つけるのが「分類」の第一歩です。)

- チガヤ: 「水辺にはチガヤがあるね。風に揺れる様子がきれいだね。」 (水辺という特定の環境に生える植物がいる、という発見です。)

- 特定の植物に注目:

- ゼニゴケ: 「ここにはゼニゴケがあるね。ジメジメしたところに多いかな?ゼニゴケは、実は『コケ』の仲間。花も咲かないし、種も作らない。大昔、まだ恐竜もいない時代から地球にいたような、とっても古いタイプの植物なんだよ。」 (後日、顕微鏡で観察すると、さらに面白い世界が待っています!)

- ゼニゴケ: 「ここにはゼニゴケがあるね。ジメジメしたところに多いかな?ゼニゴケは、実は『コケ』の仲間。花も咲かないし、種も作らない。大昔、まだ恐竜もいない時代から地球にいたような、とっても古いタイプの植物なんだよ。」 (後日、顕微鏡で観察すると、さらに面白い世界が待っています!)

観察から考察へ!生物学習を深めるステップ

ただ散歩して「楽しかったね」で終わらせません。学校に戻ってからの活動で、発見を「学び」に変えていきます。

- 「植物マップ」の作成: 観察中に気づいた植物を、事前に用意した地図に記録させます。「ミツカドネギは昇降口の近く」「ドクダミはプールの横」といったように、場所と植物の名前を書き込みましょう。これで、自分だけの「学校お宝マップ」が完成です。

- 調べ学習と発表: 探検で見つけた植物について、班や個人で「探偵」になって調べさせます。

- 名前の由来は?(ブタナって、なぜブタ?)

- どんな特徴があるのか?

- 食べられる?それとも毒がある?

- どんな環境に生えているのか?

- どうやって仲間を増やすのか?(種?根っこ?)

- 他の植物との違いは? インターネットや図鑑を活用して情報を集めさせ、グループで話し合ったり、発表させたりすることで、知識が定着しやすくなります。

- 環境との関係を考察: ここからが科学の本番です。「なぜ、この植物はこの場所に生えているんだろう?」「日当たりの良い場所と日陰で、生えている植物が違うのはなぜだろう?」と考えます。これこそが、植物と環境の関わり、つまり生態系という考え方への第一歩です。それぞれの植物が、その場所で生き残るためにどのような「戦略」を持っているのかを考えることで、生物の奥深さが見えてきます。

いかがでしたでしょうか?一見すると地味な植物観察ですが、ちょっとした工夫と声かけで、私たちの五感を刺激し、深い学びへと繋げることができます。身近な自然の中に、生物の不思議や多様性が詰まっていることを、ぜひみなさんも一緒に発見してみてください。

教室の外には、教科書には載っていない「なぜ?」がたくさん転がっていますよ!

お問い合わせ・ご依頼について

科学の不思議やおもしろさをもっと身近に!自宅でできる楽しい科学実験や、そのコツをわかりやすくまとめています。いろいろ検索してみてください!

・科学のネタ帳の内容が本になりました。詳しくはこちら

・運営者の桑子研についてはこちら

・各種ご依頼(執筆・講演・実験教室・TV監修・出演など)はこちら

・記事の更新情報はXで配信中!

![]() 科学のネタチャンネルでは実験動画を配信中!

科学のネタチャンネルでは実験動画を配信中!