火山をつくってみたら、爆発的におもしろかった!実験レシピ大公開(石膏と重曹で作る火山モデル)

サイエンストレーナーの桑子研です。毎日が実験。

理科の授業って、やっぱり「やってみる」のが一番楽しいですよね。生徒たちのキラキラした目の輝きや、「わかった!」という声を聞くと、私たち教師も嬉しくなります。先日まで教育実習生だったH先生と一緒に「火山」の授業をしていたのですが、そこで行った噴火実験が、まさに探究心を刺激する時間となりました。

「マグマの粘り気って、火山の形にどう関係しているんだろう?」

教科書に書いてある知識をただ覚えるだけでなく、実際に「見て・触って・体感する」のが理科の面白さです。そこで私たちは、身近な材料を使って火山の噴火モデルを自分たちで作ってみよう!ということに。この実験、一見簡単そうに見えて、実はかなり奥が深いんです。

使う材料は、石膏、重曹、洗濯糊、そして水の4つ。このたった4つの材料の「配合割合」をちょっと変えるだけで、マグマの動き方や粘り気が全く異なってくるのです。まるで本物の火山活動をシミュレーションしているかのような体験ができます。

特に面白いのが、石膏(硫酸カルシウム:CaSO₄)と重曹(炭酸水素ナトリウム:NaHCO₃)、そして水を組み合わせたときに起こる、ある化学反応です。皆さんもご存知の通り、なんと二酸化炭素(CO₂)が発生するんです!この発生した二酸化炭素によって、混ぜ合わせた材料の体積がふわっと膨らんでいく様子は、まるで本物の火山が噴火前にゆっくりと膨張していくかのよう。こういった身近な化学反応が、壮大な自然現象につながっていると気づける瞬間こそ、理科教育の醍醐味ですよね。

この実験は実習生のH先生と一緒に何度も何度も配合を変えて実験を繰り返し、「おっ、これはいけるかも!」という絶妙なレシピを見つけ出しましたが、実はかなりの時間がかかりました。まさに、科学の探究ってこういうことなんだな、と改めて感じた瞬間です。またさらにそれを改良してくれたのが、実習生のT先生と、S先生でした。

今回は、そんな私たちが試行錯誤の末にたどり着いた、火山の噴火実験を成功させるための材料の割合とその様子について詳しくレポートします!

用意するもの

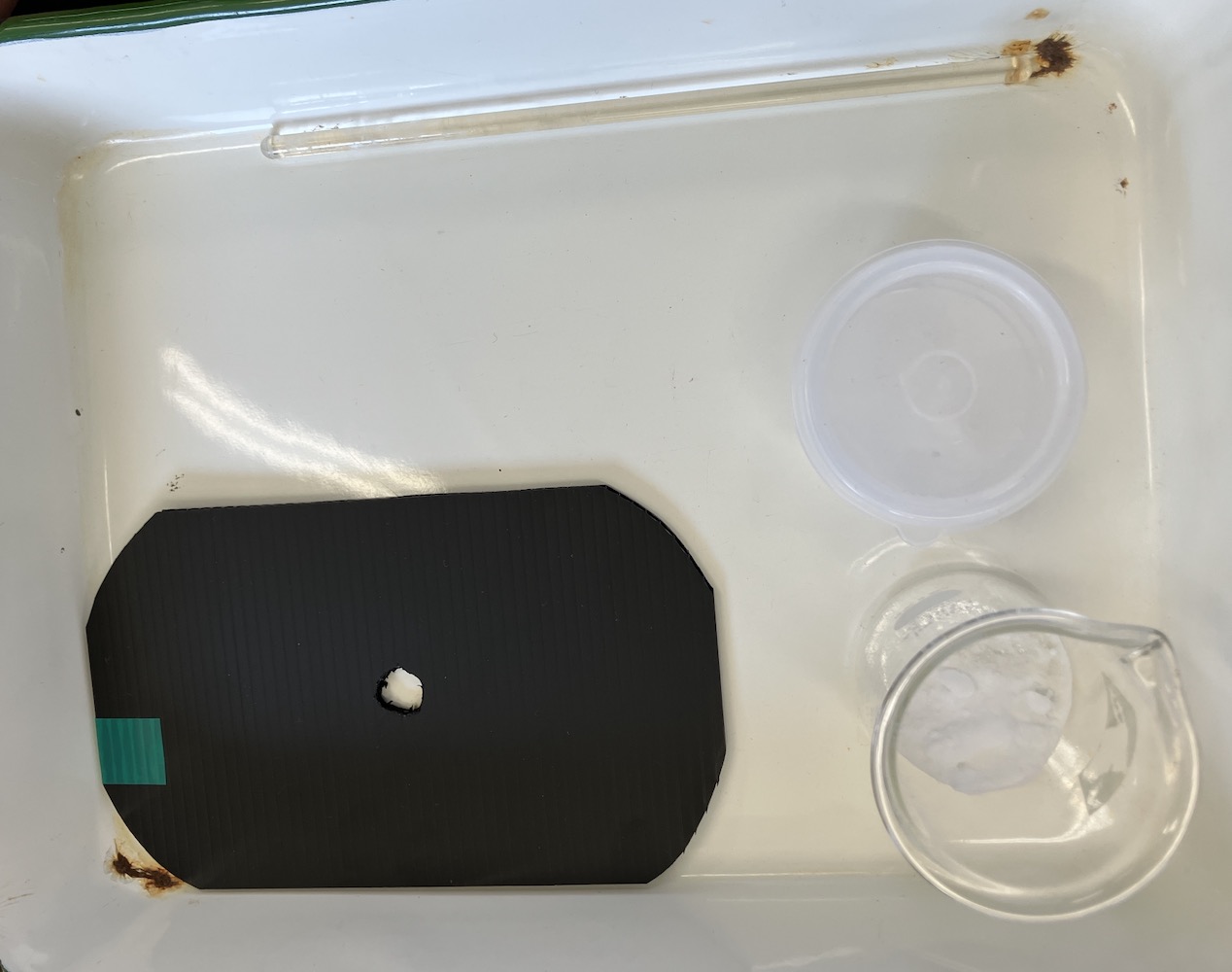

・プラスチック容器 ・石膏10g×2 ← チャック付き収納袋に入れる ・重曹5g×2 ← 蒸発皿に入れる ・洗濯糊(PVA) ・水 ・薬さじ ・ガラス棒 ・トレー ・プラスチックダンボール

プラスチック容器については、ダイソーで売られていたこちらを使いました。サイズも大切なので、同じ方法で行う場合は、こちらを用意してください。

このプラスチック容器の裏面とプラスチックダンボールにハンダゴテで穴をあけて、事前い布テープを貼っておきます。

バットに入れておくと良いでしょうね。

穴のサイズがポイントです。これくらいです。

そして大切な配合ですが、

マグマの粘り気が小さいタイプ:PVA洗濯のり1ml + 水30ml

マグマの粘り気が大きいタイプ:PVA洗濯のり10ml + 水15ml

です。これらを事前に上のパックにそれぞれ入れておきます。

【実験手順】

① PVA洗濯のりと水の入ったプラスチック容器を、よくガラス棒で混ぜる。

② PVA洗濯のりと水の入ったプラスチック容器に石膏10g(チャック付き収納袋)を入れる。

③ プラスチック容器に入れられた石膏とPVA洗濯のりと水がよく混ざり合うように、ガラス棒で混ぜる。

④ よくかき混ぜたら、そこに重曹5gを加え、全体が混ざり合うように、すばやく、ガラス棒で混ぜる。

※ ③と④の順番を間違えないようにしましょう。④を入れることで化学反応が起こって二酸化炭素が発生していきます。また③のまま20分などおいておくと、石膏が水と反応して固まってしまい、実験がうまくいかなくなります。調べてみると水と石膏は反応をして、5分程度で粘り気が出て固まっていくそうです。

※ ④で、すばやく全体を混ぜて蓋をするということもポイントです。また重曹は固まってしまっていることがあるため、薬さじで細かくなるように砕いてきましょう。

⑤ プラスチック容器のふたを閉め、トレーの上にプラスチック容器を裏返して置き、貼られているガムテープをすぐに剥がしとる。

⑥ 穴あきのプラスチックダンボールを上から被せ、溶岩モデルを真上から見て、溶液(溶岩)の広がりをよく観察する。

※ 実験者はポリエチレン手袋を必ず着用すること!また全員白衣と保護メガネを着用!

実際には次のようになりました。

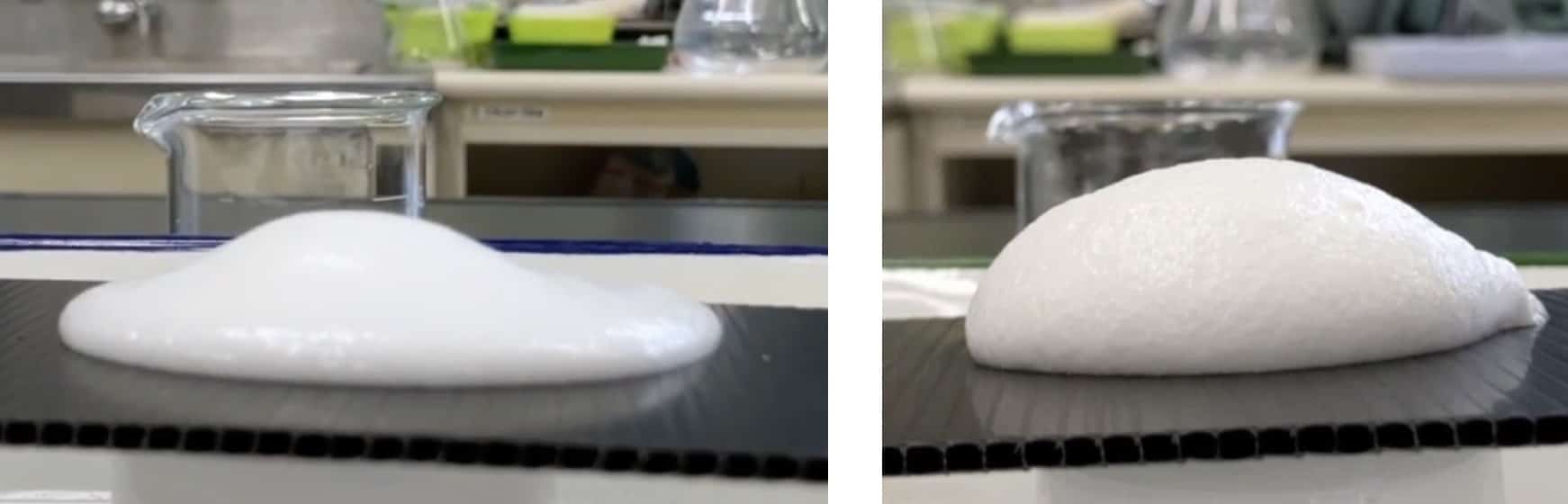

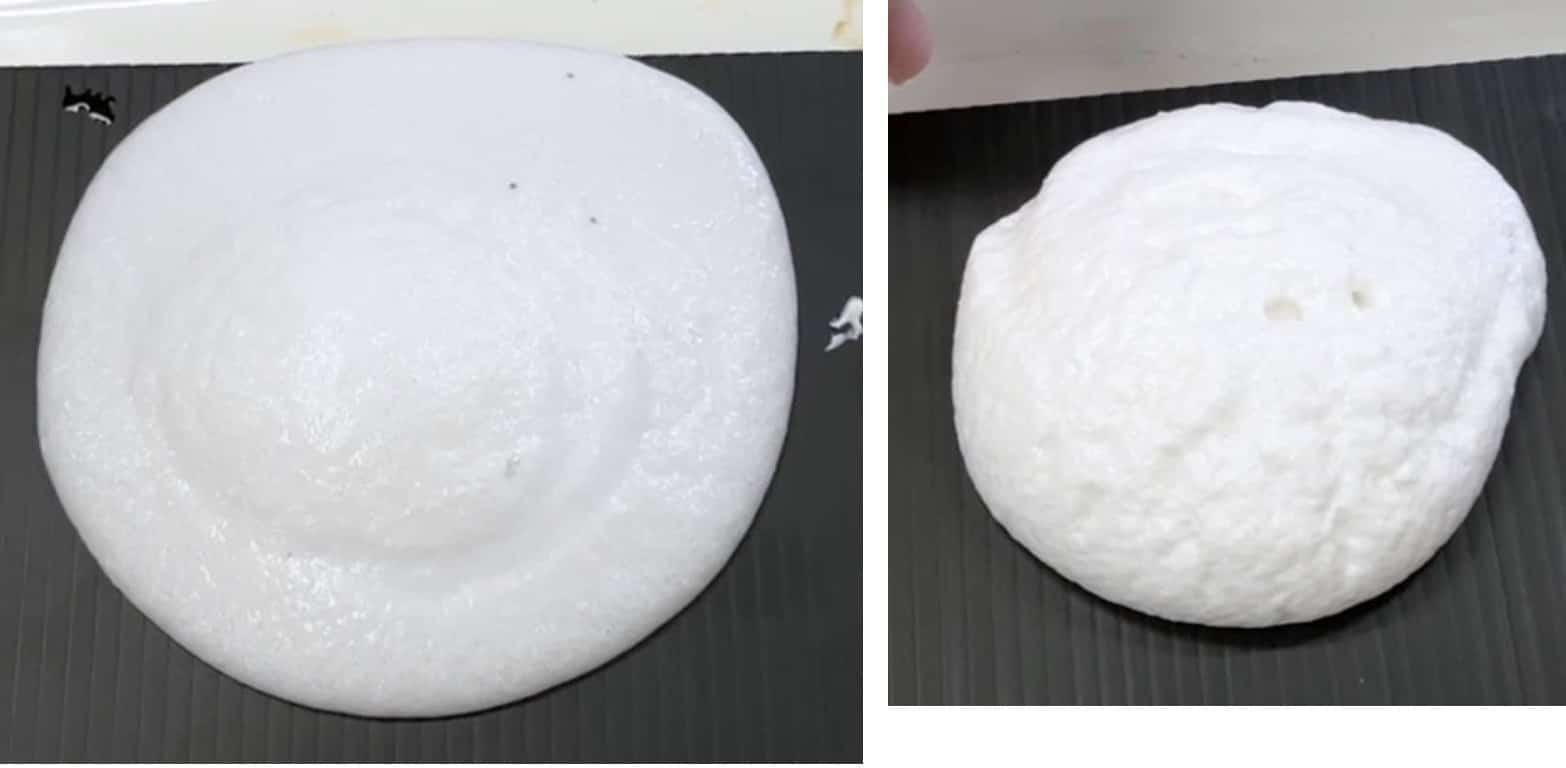

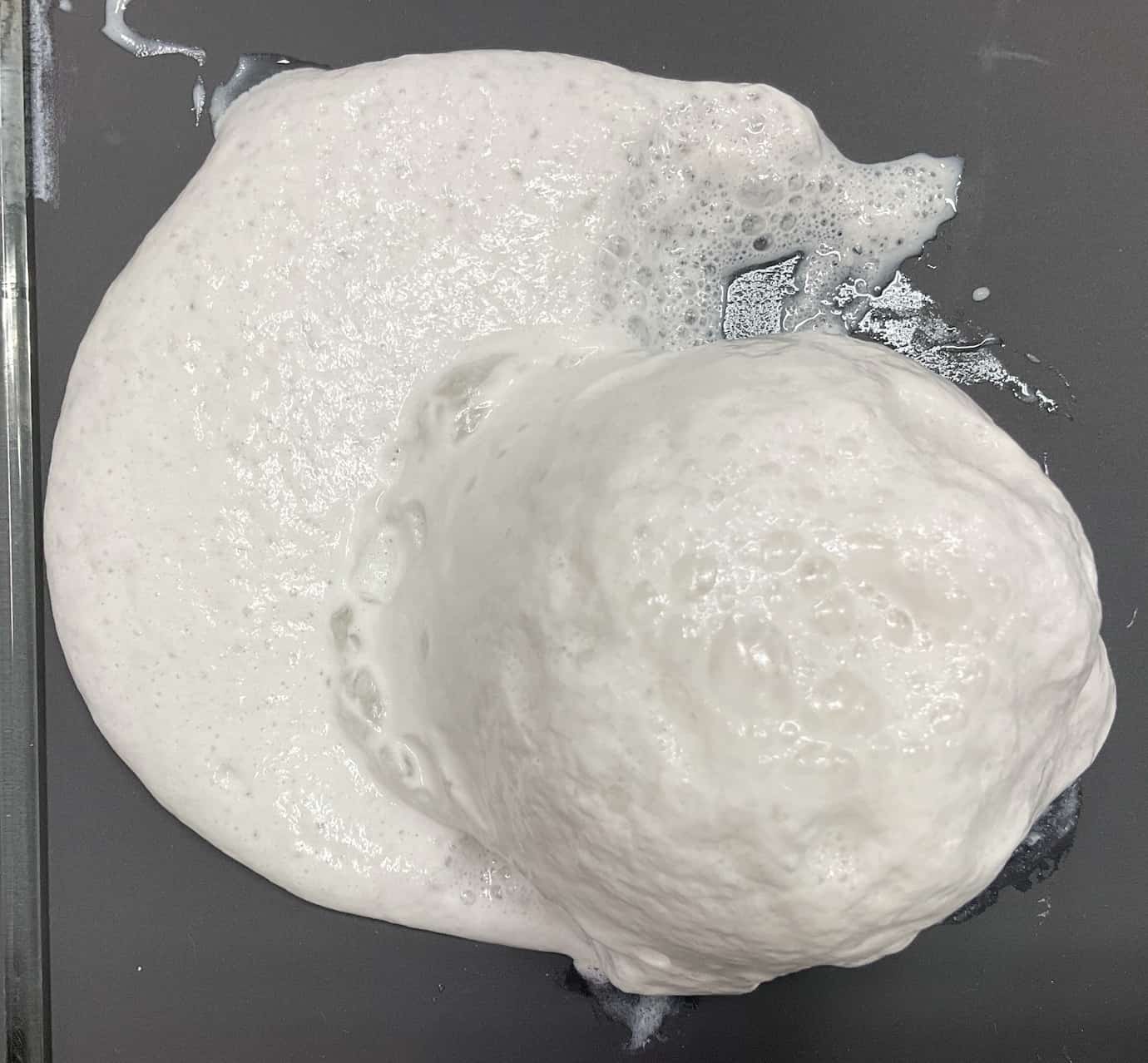

粘り気の弱い場合

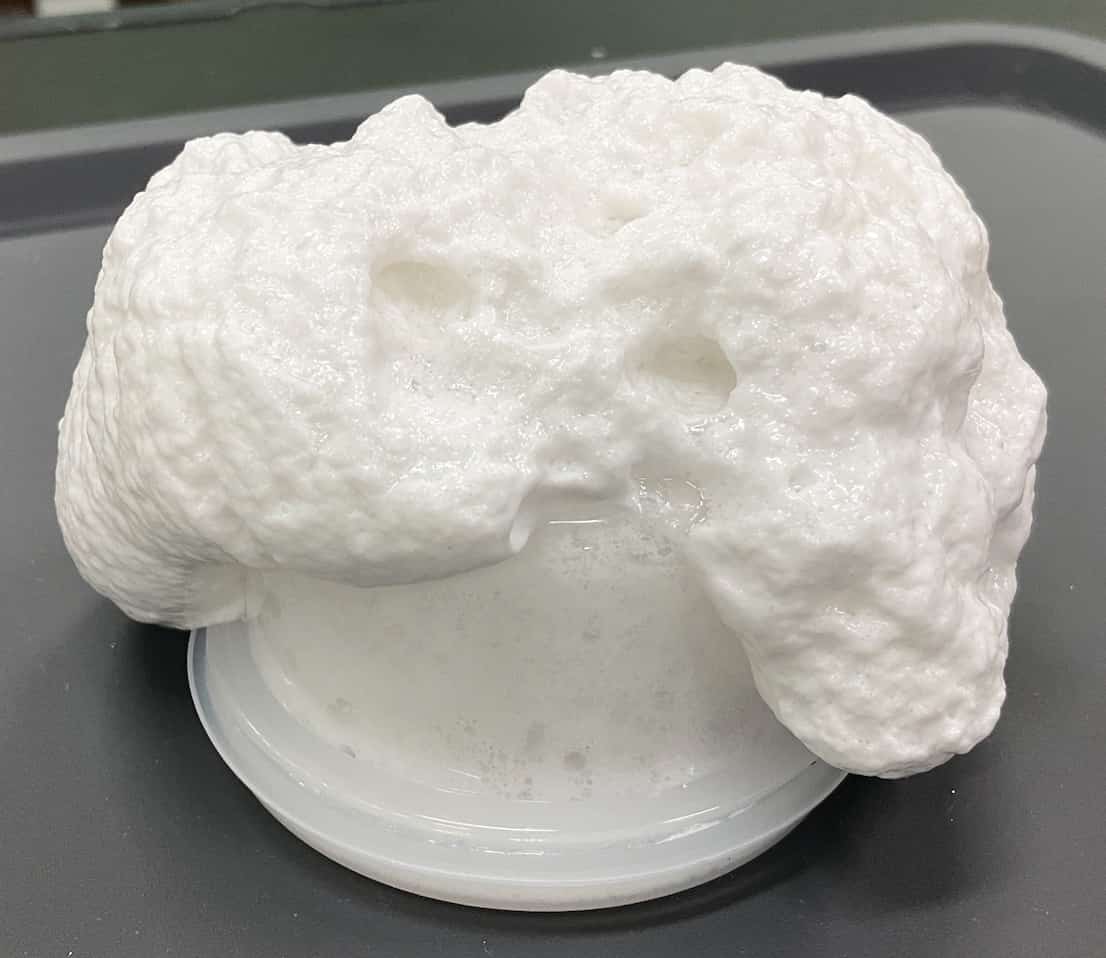

粘り気の強い場合

上から見た時の粘り気が弱い場合

上から見た時の粘り気が強い場合

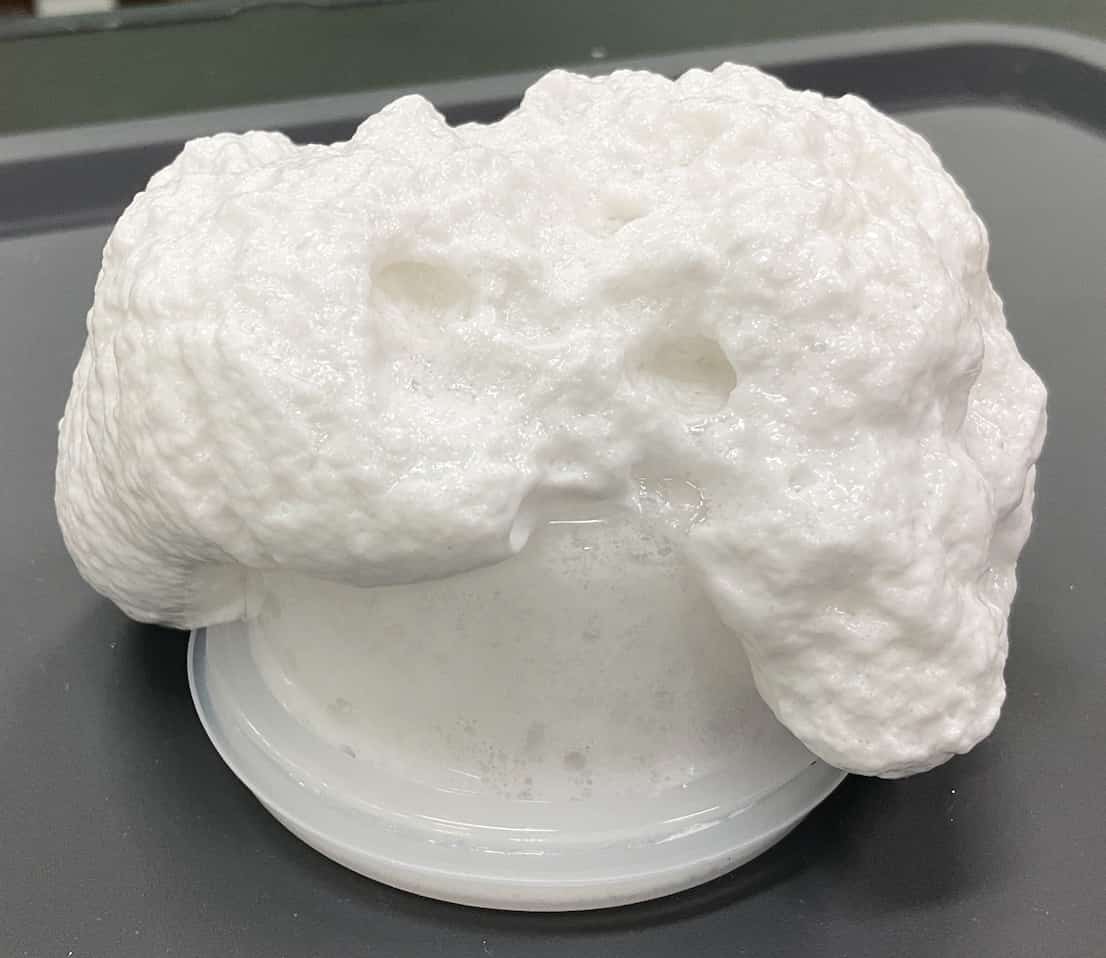

プラスチックダンボールがない場合だと、次のようになります。あった方がより良いのも実感できますね。

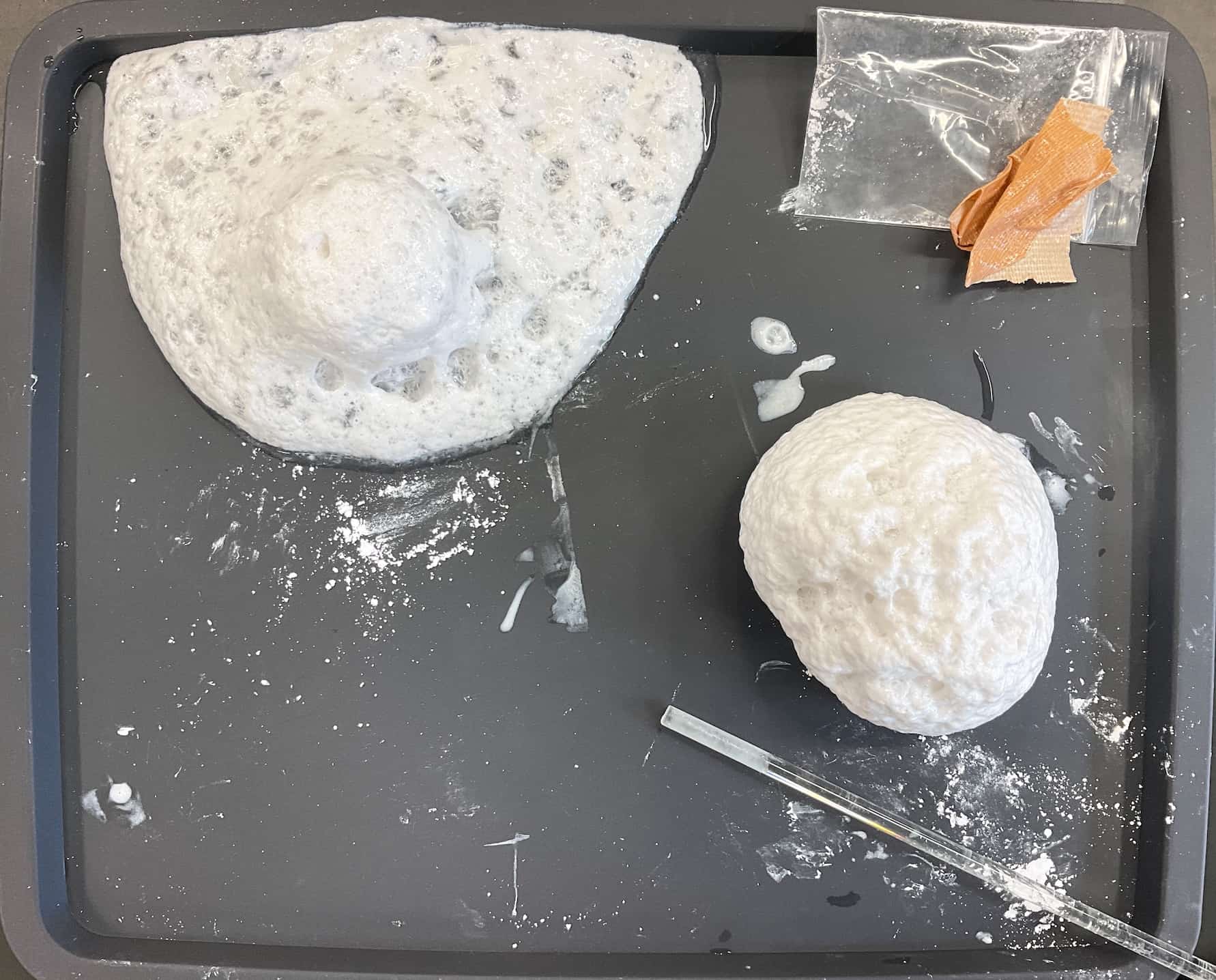

まとめると、左が粘り気が弱い、右が粘り気が強いタイプ

上から見た図の比較です。

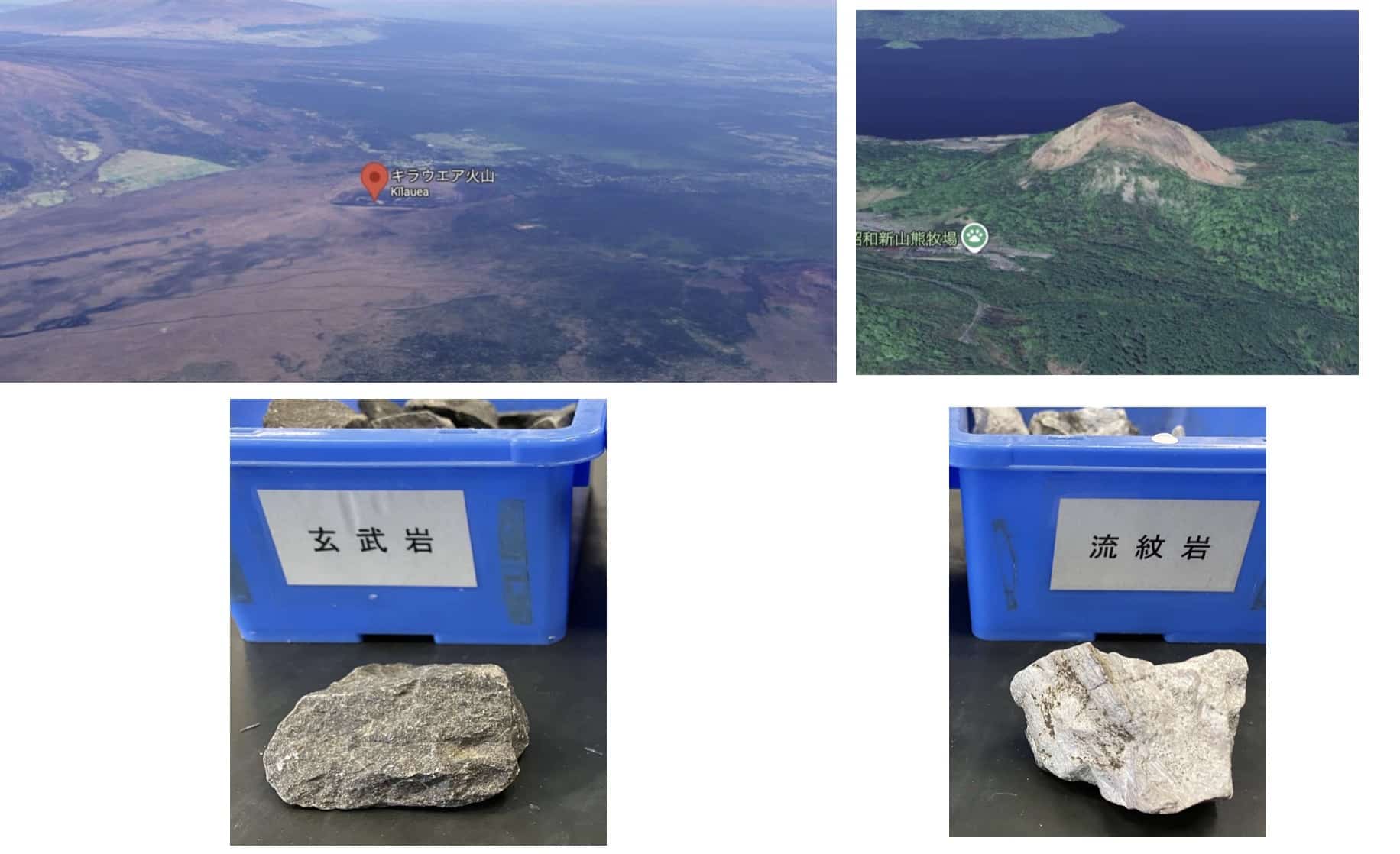

色の違いについて

マウナロアやキラウエアで取れる玄武岩と、昭和新山で取れる流紋岩(色の違いに着目)

下の仕切りがない場合の様子

粘り気が強い場合

上からみると、

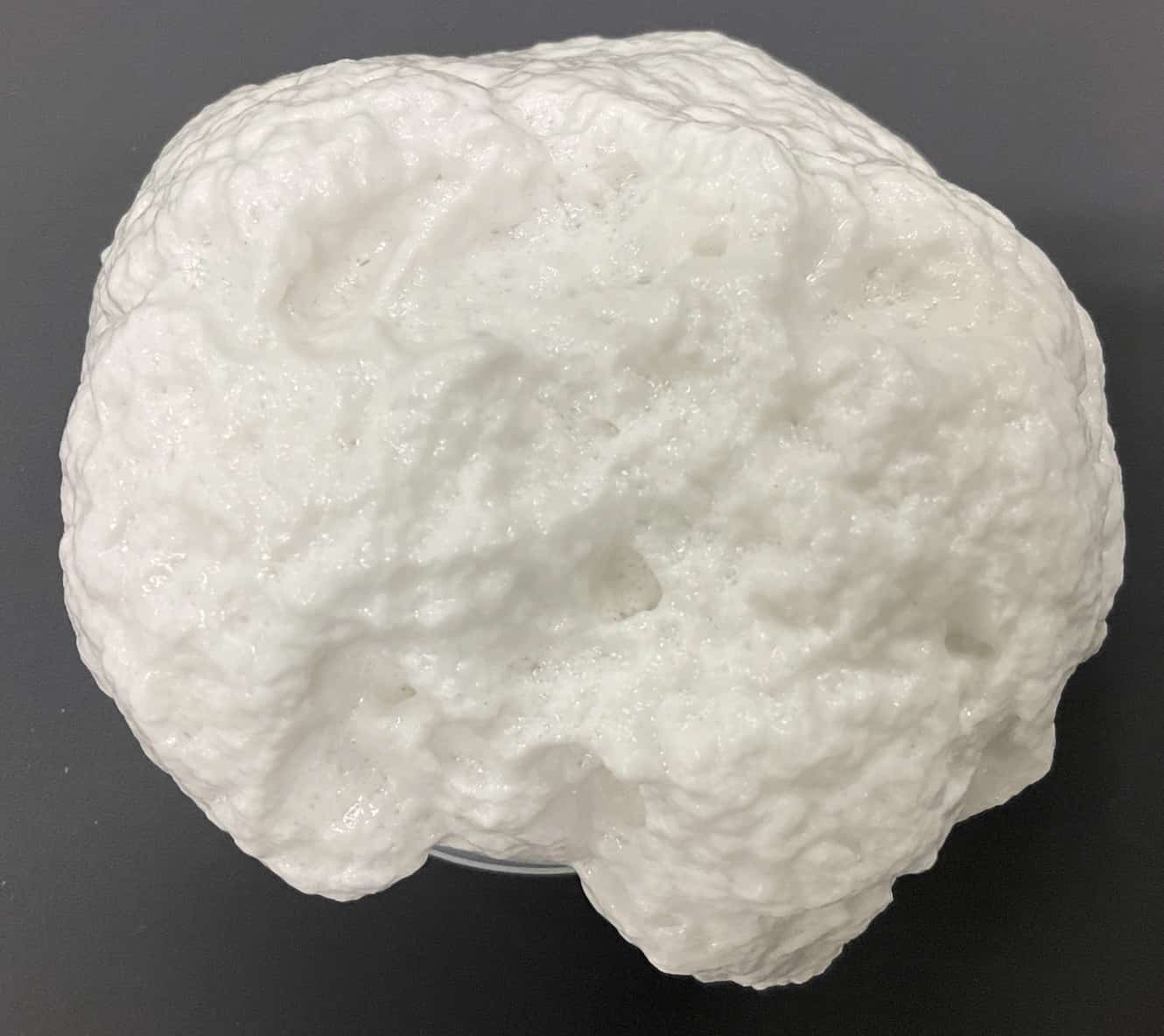

粘り気が弱い場合

H先生の工夫により、黒いお盆にのせて、両方をやってみるようにしました。

左上が粘り気が弱いタイプ、右側が強いタイプ。四人で1セット用意をして行ったこともあり、大盛り上がりでした。

【なぜこの配合で噴火するのか?】

この実験の鍵となるのは、石膏と重曹、そして水の化学反応です。

重曹の分解による二酸化炭素の発生: 重曹(炭酸水素ナトリウム:NaHCO₃)は水に溶けると、一部が分解して炭酸イオン(CO₃²⁻)や炭酸水素イオン(HCO₃⁻)を生じ、さらに二酸化炭素(CO₂)と水を生成します。

石膏と重曹の反応による二酸化炭素の発生: 石膏(硫酸カルシウム:CaSO₄)が水に溶けて生じるカルシウムイオン(Ca²⁺)と、重曹から生じる炭酸水素イオン(HCO₃⁻)が反応し、炭酸カルシウム(CaCO₃)が沈殿すると同時に二酸化炭素(CO₂)と水が生成されます。

洗濯糊(PVA)の役割: 洗濯糊に含まれるポリビニルアルコール(PVA)は、水に溶けると長い分子が絡み合い、高い粘性を示します。このPVAが、発生した二酸化炭素の泡を閉じ込める役割を果たし、泡が一気に放出されずに、ゆっくりと膨らみながら噴出する 「粘り気のある噴火」 を再現してくれます。PVAの量が少ないと、泡がすぐに抜けてしまい、サラサラとした噴火(ハワイのような楯状火山)に、多いと粘り気が強く、ドーム状の盛り上がり(昭和新山のような溶岩ドーム)に近づきます。

この実験を通して、生徒たちは単に火山の形ができる過程を見るだけでなく、その背後にある化学反応や、材料の物理的な性質が、噴火という自然現象にどう影響するのかを深く学ぶことができます。この火山噴火実験は、少しの工夫と試行錯誤で、生徒たちの探究心を大いに刺激する魅力的な授業になるはずです。

お問い合わせ・ご依頼について

科学の不思議やおもしろさをもっと身近に!自宅でできる楽しい科学実験や、そのコツをわかりやすくまとめています。いろいろ検索してみてください!

・運営者・桑子研についてはこちら

・各種ご依頼(執筆・講演・実験教室・TV監修・出演など)はこちら

・記事の更新情報はXで配信中!

![]() 科学のネタチャンネルでは実験動画を配信中!

科学のネタチャンネルでは実験動画を配信中!