【フレミング左手の法則】モーターの正体は小さな“ローレンツ力”だった!親子で探る電磁気の不思議

サイエンストレーナーの桑子研です。毎日が実験。

触れて、驚く、科学の世界!まるで生きているみたいに“ピクッ”と動く導線の不思議

皆さんは、子供の頃に「磁石」で遊んだ記憶はありますか?“N極とS極が引き合う”、“同じ極同士は反発する”といった性質は、遊びを通して自然と身につく理科の基本です。しかし、実は磁石と“電気”の間には、もっと深い、そして驚くべき関係があるのをご存知でしょうか?

「電気と磁気」というと、なんだか難しそうなイメージを持つかもしれません。でも、実はこの二つの関係は、私たちの生活を支えるモーターや発電機、リニアモーターカーといった最先端技術の根幹をなしている、非常に身近な現象なのです。

今回は、そんな電気と磁気の“コラボレーション”が生み出す不思議な力を、目で見て、手で触れて体感できる実験をご紹介します。まるで生きているように“ピクッ”と動き出す導線の姿は、きっとお子さんの「どうして!?」という探究心をかき立てるはず。身近な道具を使って、科学の面白さを体験してみませんか?

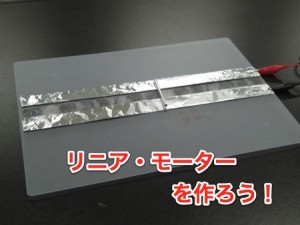

アルミパイプを動かす「電磁力」の実験

この実験では、電気の流れる導線と磁石がどのように影響し合うのかを観察します。実験方法等はこちらをご覧ください。

パイプをレールの上に乗せ、図の向きで電池を接続して電流を流してみましょう。

すると…?

なんと、アルミパイプが左側に転がっていくのがわかります!

電池の向きを逆にしたり、磁石のN極とS極をひっくり返すと、パイプは逆の右側に動きます。また、磁石を取ってしまうと、いくら電流を流してもパイプは動きません。つまり、「磁場があること」と「電流が流れること」の両方が、パイプを動かすための条件だということがわかります。

アルミは磁石にはくっつかない物質です。この実験でパイプを動かす力は、私たちが普段知っている「磁力」とは違う種類の力、「電磁力」なのです。電気と磁気が協力して生み出すこの力は、まさに“生き物”のようにピクッと動くため、実際に目で見るとその不思議さに驚かされます。

実はこの仕組み、そのままリニアモーターカーが動く原理と同じです。リニアモーターカーは、この不思議な力を使って車体を浮かせ、超高速で移動しているのです。

電磁力の向きを知る「フレミング左手の法則」

電磁力の向きは、電流と磁場の向きに大きく関係します。それを知るための便利なルールが、「フレミング左手の法則」です。

左手を図のような形にしてみてください。中指を「電流」の向き、人差し指を「磁場」の向きに向けると、そのとき親指が示す方向が、「力」がはたらく向きになります。覚え方はシンプルに、「電・磁・力」と指の順番を合わせて覚えると良いでしょう。このルールも、自然界の不思議な法則の一つです。

この電磁力は、以下の公式で表されます。

F = LIB

電磁力 = 導線の長さ × 電流の強さ × 磁束密度

磁束密度Bは、磁石の作る磁場の強さに関係します。つまり、より強力な磁石を使ったり、より多くの電流を流したりすると、はたらく力も大きくなるということです。

さて、ここで少し考えてみましょう。パイプが動くのは、パイプ全体が力を受けているからでしょうか?実は、そうではありません。アルミパイプの中を流れている、目には見えない小さな小さな粒—「電子」が、それぞれに力を受けているのです。今回は、その“ミクロな力”の正体と、その力がどのように私たちの生活を支えているのかを深掘りしていきましょう。

電気を動かす“小さな力”、ローレンツ力

導線の中を流れる電子一つひとつが磁場から受ける小さな力を、「ローレンツ力」といいます。このローレンツ力が、導線全体を押し出す「電磁力」の“おおもと”なのです。

ローレンツ力は、電子が持つ電気の量と、動く速さ、そして磁場の強さによって決まります。

この力の向きは、前回学んだ「フレミング左手の法則」と同じです。ただし、実際に動いているのはマイナスの電気を持つ電子なので、力の向きはプラスの電荷が動く向き(=電流の向き)とは逆になります。

モーターはなぜ回る?

ローレンツ力が集まってできた電磁力を利用し、電気エネルギーを回転という運動エネルギーに変える装置が、私たちの生活に欠かせないモーターです。ヘアドライヤー、掃除機、電動シェーバー、携帯電話のバイブレーション機能など、身の回りのあらゆる場所で大活躍しています。

クリップモーター作りにまずは挑戦してみてはいかがでしょうか。

史上初のモーターの一つ、ファラデーモーターもおすすめです。ぜひお子さんと作ってみてください。

ファラデーモーターは、磁石の周りにアルミ箔を巻き、電流を流すとクルクルと回り出します。なぜ回るのか、ぜひ左手を出して、フレミング左手の法則で考えてみてください。

アルミ箔の電流と磁石の磁場が協力することで、アルミ箔は回転する力を受けます。このシンプルで不思議な仕組みは、1821年にマイケル・ファラデーが発明した、まさにモーターの“元祖”なのです。

単位って“勝手に”決めていいの?物理の奥深い世界

物理の勉強をしていると、なぜこんなにたくさんの単位や、中途半端な数字の定数があるんだろう?と不思議に思ったことはありませんか?実は、これらの単位の多くは、私たちが当たり前のように使う「力の単位」であるニュートン(N)を基準にして、都合よく決められているのです。

例を挙げると、電流の単位である1アンペア(A)の定義です。私たちが習う「1秒間に1クーロンの電気が流れる」という定義は、実はもっと複雑な、そして物理学の歴史的な背景を反映した定義がもとになっています。2本の導線に電流を流すと、お互いが引き合う“電磁力”がはたらきます。この力が、「導線1メートルあたりぴったり2×10-7N」になるように流れる電流の量を、1アンペアと決めているのです。

これには、力学の世界で決められた単位(ニュートン)と、電磁気学の世界で決められた単位(アンペア)をうまくつなげるための工夫が隠されています。物理学の単位は、まるでパズルのピースのように、お互いがぴったり合うように緻密に設計されているのですね。

※ この記事は拙著『大人のための高校物理復習帳』の付録記事として書いています。たの記事についても読めますので、こちらからどうぞ。

【特設ページに戻る】

『大人のための高校物理復習帳』(amazonリンク)

お問い合わせ・ご依頼について

科学の不思議やおもしろさをもっと身近に!自宅でできる楽しい科学実験や、そのコツをわかりやすくまとめています。いろいろ検索してみてください!

・運営者・桑子研についてはこちら

・各種ご依頼(執筆・講演・実験教室・TV監修・出演など)はこちら

・記事の更新情報はXで配信中!

![]() 科学のネタチャンネルでは実験動画を配信中!

科学のネタチャンネルでは実験動画を配信中!