【変圧の公式】電気がなくても光る!? 変圧器工作で探る科学のロマン

サイエンストレーナーの桑子研です。毎日が実験。

え、スマホの充電器って危ないの!?⚡️ 家庭にある「当たり前」の電気が持つ、意外な秘密!

スマホの充電器、ラジオ、テレビ…。

お家にある電化製品、全部まとめて「コンセント」につないで使いますよね。でも、ちょっと待ってください!コンセントからくる電気の電圧って、じつはとても危険な100ボルトもあるってご存知でしたか?

「え?そんなに強い電気が来るのに、なんでスマホが壊れないの!?」

そう、その疑問、素晴らしいんです!実は、その小さな充電器の中には、電気の電圧をちょうどいい強さに変えてくれる「変圧器」という魔法のような装置が隠されているんです。

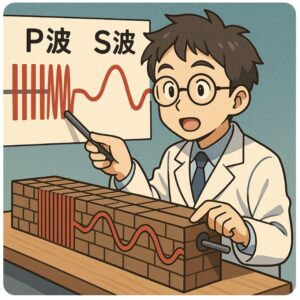

この変圧器、すごいんですよ。直接つながっていない2つの「コイル」という導線を巻いたものが、くっついているだけなのに、片方に電気を流すと、もう片方にも電気が生まれて、豆電球を光らせることだってできるんです。

「え?電線がつながってないのに、なんで電気が流れるの?」

まさに、これこそが今回のテーマ、「電磁誘導」という超ふしぎな現象の正体です。この電磁誘導を理解すると、なぜ交流の電気が家庭に届くのか、そしてなぜスマホの充電器は壊れないのか、そのすべてがわかるようになります。

さあ、科学の扉を開けて、一緒にこの身近な電気の不思議を解き明かしてみましょう!

交流の電気は「自由自在」! 変圧器のヒミツと公式

発電所で作られた電気は、まず何十万ボルトという超高圧で送電されます。そうすることで、遠くまでエネルギーをムダなく送ることができるのです。しかし、そんな高い電圧のまま家庭に届いたら大変です!そこで活躍するのが、電柱の上や家電製品に内蔵された変圧器です。

変圧器は、まるで「電気の強さを調整する蛇口」のようなもの。交流の電気の特性を活かし、電圧を自由に上げたり下げたりできます。これは、電気の流れの向きが常に変わる交流ならではのメリットです。

変圧器の仕組みは、次のシンプルな公式で表されます。

- V1:コイル1(入力側)の電圧

- V2:コイル2(出力側)の電圧

- N1:コイル1の巻き数

- N2:コイル2の巻き数

この公式が教えてくれるのは、「コイルの巻き数の比率を変えるだけで、電圧も同じ比率で変えられる」ということです。

もし直流の電気(乾電池など)をコイルに流しても、電流は一定なので磁石の力が変わりません。そのため、隣のコイルに電気を誘導することができないのです。つまり、直流では変圧器を使うことができません。

身近なところに隠された変圧器

私たちの身の回りには、変圧器があふれています。家の近くにある電柱の上をよく見てみてください。バケツのようなものがついていませんか?これこそが変圧器で、発電所から送られてきた高電圧を、家庭で使える100ボルトに下げてくれています。

また、ラジオやスマホのACアダプターにも変圧器が内蔵されています。例えば、製品によっては「入力:AC100V」「出力:DC5V」などと書かれています。これは、コンセントから入ってくる100ボルトの交流電圧を、安全な5ボルトの直流電圧に変換していることを示しています。

ちなみに、日本の家庭用コンセントの電気の周波数(1秒間に電気が向きを変える回数)は、関東と関西で異なります。これは明治時代にそれぞれ異なる国の発電機を導入した歴史的な経緯によるものです。

乾電池1本でLEDが光る!「電磁誘導」の実験に挑戦

電磁誘導の不思議な力を、家で簡単に体験してみましょう!ここでは、たった1本の乾電池でLEDをチカチカさせる実験をご紹介します。

必要なものは、LED電球と、太さの違うエナメル線、そして釘だけ。1.5Vの乾電池1本では、3Vの電圧が必要なLEDを光らせることはできません。しかし、この電磁誘導を使えば、電圧を2倍に「昇圧」させることができます。

方法はとても簡単です。

- 釘にエナメル線を1mと2mの長さに分けて巻きつけ、2つのコイルを作ります。この「長さの比(1:2)」が、電圧を2倍に高める魔法の鍵となります。

- 短い方のコイルの先に乾電池を、長い方のコイルの先にLED電球をつなぎます。

- さあ、いよいよ実験です!乾電池を短い方のコイルに「つけたり離したり」を繰り返します。

すると、どうでしょう?💡 電池をつけた瞬間に電流が流れ、離した瞬間に電流が止まることで、磁場が変化します。この変化が隣の長い方のコイルに電磁誘導を起こし、電圧が昇圧されてLEDが瞬間的にチカっと光るのです!

ただし、乾電池を長時間つないだままだと、コイルが熱くなるので注意してください。短く、サッと行うのがコツですよ。

電池がないのに改札機が通れる?交通系ICカードのヒミツ

SuicaやICOCAなどの非接触型ICカードは、お財布に入れたまま、改札機にかざすだけで通れてしまいます。しかも、このカードには電池が入っていません。どうして動くのでしょうか?

このカードの秘密も、じつは「電磁誘導」にあります!

スイカの中身

ICカードの内部には、コイルが組み込まれています。改札機にICカードをかざすと、改札機から発生する磁場がカードのコイルを貫き、電磁誘導によってごくわずかな電気が生まれます。この電気がICチップを作動させ、改札機と瞬時に通信しているのです。

「科学」と聞くと難しく感じるかもしれませんが、私たちの生活は、こんなにも身近なところに隠された科学の力に支えられているのですね。

※ この記事は拙著『大人のための高校物理復習帳』の付録記事として書いています。たの記事についても読めますので、こちらからどうぞ。

【特設ページに戻る】

『大人のための高校物理復習帳』(amazonリンク)

お問い合わせ・ご依頼について

科学の不思議やおもしろさをもっと身近に!自宅でできる楽しい科学実験や、そのコツをわかりやすくまとめています。いろいろ検索してみてください!

・運営者・桑子研についてはこちら

・各種ご依頼(執筆・講演・実験教室・TV監修・出演など)はこちら

・記事の更新情報はXで配信中!

![]() 科学のネタチャンネルでは実験動画を配信中!

科学のネタチャンネルでは実験動画を配信中!

関連

- カテゴリー

- 科学一般