スマホで探る音の波!手軽にできる気柱共鳴実験で生徒の知的好奇心を刺激しよう(気柱共鳴装置KW-1)

サイエンストレーナーの桑子研です。毎日が実験。

「理科の授業で、もっと生徒が前のめりになるような、ワクワクする実験ができないものか…」 「でも、学校の機材には限りがあるし、準備に手間がかかる実験はちょっと…」

そんなお悩みを抱えていらっしゃる先生も多いのではないでしょうか?

生徒が普段から持ち歩いているあのスマートフォンを使って、驚くほど手軽に、そして奥深く科学の面白さを体験できる実験をご紹介します。「スマホで実験?」と首を傾げる先生もいらっしゃるかもしれませんね。しかし、現代のスマートフォンには、様々な高性能なセンサーが搭載されています。これらは、ゲームやアプリを快適に動かすために設計されたものですが、実はそのセンサーの情報を「解放」するアプリを使えば、本格的な理科実験にも応用できるんです。

今回は、iPhoneアプリ「AƒG – Audio Function Generator」を活用した、音の共鳴現象を探る実験をご紹介します。この実験を通して、生徒たちは音の波長と振動数の関係を実感し、さらには計算によってその関係を導き出すという、物理学の基礎を楽しみながら学ぶことができます。しかも、必要なものは身近なものばかり。明日からの授業で、すぐにでも実践できるはずです。

科学のレシピ:音の共鳴で波長を測る!

この実験では、特定の条件で音が大きく響く「共鳴」という現象を利用します。共鳴は、波の性質を理解する上で非常に重要な現象です。水槽の中のアクリルパイプで音を共鳴させることで、音の波長を視覚的に捉え、その音の振動数を計算で求めてみましょう。

用意するもの:

- アクリルパイプ: 長さ50cm程度のものがおすすめです。ホームセンターなどで800円前後で購入できます。内径が大きすぎると共鳴しにくいので、細めのものが良いでしょう。

- iPhone: アプリ「AƒG – Audio Function Generator」をインストールしたもの。(各班に1台あれば十分です。生徒にあらかじめインストールを指示しておくとスムーズです。)

- 水槽: アクリルパイプを立てて、十分に水を入れられる深さのあるもの。

- シールまたは油性ペン: 共鳴点を示すために使います。パイプに貼れるメジャーがあると、より正確に長さを測れて便利です。

実験手順:

- アプリのインストール指示: 事前に生徒に「AƒG – Audio Function Generator」アプリを各自のiPhoneにインストールしておくよう伝えます。もし自宅で実験を行う場合は、この手順は不要です。

- 水槽に水を満たす: 水槽に水をいっぱいに入れます。水面はできるだけ静かに保ちましょう。

- アクリルパイプの設置: 水槽の中にアクリルパイプを垂直に立てます。パイプが倒れないように注意してください。

- iPhoneの固定と発音: iPhoneで「AƒG」アプリを起動し、適当な周波数の音(例:400Hz~800Hzあたり)を出します。アクリルパイプの上部にiPhoneを固定し、音が出る部分がパイプの開口部に向くように調整します。

- 共鳴点の探索(1回目): iPhoneをアクリルパイプと一体になるように持ち、ゆっくりと上下に動かします。音が急に大きくなる場所がないか、注意深く耳を澄ませて探しましょう。ここが音の波が共鳴している「共鳴点」です。

- 共鳴点のマーク(1回目): 最も音が大きくなった場所を見つけたら、その時のアクリルパイプの水面とパイプ上端との間の長さを記録します。シールを貼るか、油性ペンで印をつけると良いでしょう。

- 共鳴点の探索(2回目): さらにパイプを上下させ、もう一つ音が大きくなる場所を探します。最初に見つけた共鳴点よりも、水面が低い位置にあるはずです。

- 共鳴点のマーク(2回目): 2回目の共鳴点が見つかったら、同様に水面の位置をマークします。

- 波長の測定: 2つの共鳴点(シールとシールの間)の距離を測ります。この距離は、音の波長のちょうど半分(λ / 2 λを求めることができます。

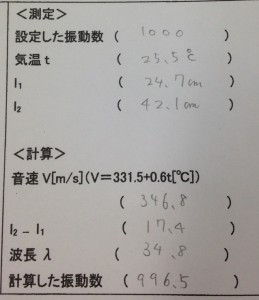

音速の算出と振動数の比較:

-

- まず、実験を行っている場所の気温を測ります。

- 次に、以下の式を使って、その気温における音速 を求めます。 (ここで、 は摂氏温度 [℃] です。)

- 最後に、求めた音速 と測定した波長 を用いて、以下の式から音の振動数 を計算します。 より

- この計算で求めた振動数と、iPhoneの「AƒG」アプリで設定した音の振動数を比較してみましょう。ほぼ同じ値になるはずです。

なぜ共鳴するの?

この実験は、閉管の共鳴という現象を利用しています。水面で音波が反射することで、パイプの中に定常波ができます。定常波とは、波が進行せずにその場に留まっているように見える波のことで、特定の場所(節)ではほとんど振動せず、別の特定の場所(腹)では大きく振動するという特徴があります。

今回の実験では、パイプの開口部が「腹」(大きく振動する点)、水面が「節」(ほとんど振動しない点)となります。最も単純な共鳴の形は、パイプの長さが波長のの時です。次に共鳴する時は、の時、その次はの時…と、波長の奇数倍の時に共鳴が起こります。

今回、2つの共鳴点を見つけたのは、パイプの長さがλ / 4 と の共鳴点を見つけたことになります。この2つの共鳴点の距離は、まさに (3 λ / 4) – ( λ / 4) = 2 λ/ 4 = λ / 2 となるため、この距離を2倍することで、正確な波長を測定できるのです。

生徒の反応は?

実際にこの実験をやってみると、生徒たちは快くトーンジェネレーターアプリをインストールし、班ごとに夢中になって共鳴点を探していました。「音が大きくなるところがある!」と歓声を上げ、自分たちで波長を測定し、計算で導き出した振動数が設定値とほぼ一致した時には、大きな達成感を感じているようでした。

「スマホって、こんなことにも使えるんだ!」という驚きと、「自分たちの身の回りにあるものが科学と繋がっている」という発見は、生徒たちの知的好奇心を大きく刺激することでしょう。各班1台のスマホがあれば十分なので、準備も非常に楽です。

先生方も、ぜひこのお手軽実験を授業に取り入れてみてください。生徒たちの「わかった!」という笑顔がきっと見られるはずです。

この他にも、スマートフォンの様々なセンサー(加速度センサー、磁気センサー、光センサーなど)を活用したユニークな実験がたくさん考えられます。先生方はどんなことに活用されていますか?ぜひ、教えていただけると嬉しいです!

ナリカさんで出ている気柱共鳴装置KW-1の開発のお手伝いをしました。ちょうどNSAで私がバケツに塩ビパイプをつけて実験をしている様子を、ナリカさんのスタッフがみていて、より簡単にできるものをということで開発をしてくださったそうです。

実験器具の開発!

気柱共鳴装置を教材会社のナリカさんと開発しました。なおKWが桑子ということでつけてくれたとそうです。

カタログNo : C15-8256

気柱共鳴装置 KW-1

https://www.rika.com/product/detailed/C15-8256

お問い合わせ・ご依頼について

科学の不思議やおもしろさをもっと身近に!自宅でできる楽しい科学実験や、そのコツをわかりやすくまとめています。いろいろ検索してみてください!

・運営者・桑子研についてはこちら

・各種ご依頼(執筆・講演・実験教室・TV監修・出演など)はこちら

・記事の更新情報はXで配信中!

![]() 科学のネタチャンネルでは実験動画を配信中!

科学のネタチャンネルでは実験動画を配信中!