カードミラーで反射の実験!アルミ箔で乱反射!?(反射・乱反射の実験)

サイエンストレーナーの桑子研です。毎日が実験。

光の単元で「反射の法則」や「乱反射」を扱う際、教科書に書かれている定義だけでは、生徒たちの心に響かない…そんな歯がゆい思いをしたことはありませんか?「光は鏡のように跳ね返るんだよ」「デコボコした面だとバラバラに反射するんだ」と説明しても、実際に生徒が「なるほど!」と体感し、納得するレベルに落とし込むのは、意外と難しいものです。

またこの実験は生徒が初めて行う定量的な実験です。丁寧に計測するということをやらせたいところでもあります。

私自身も、生徒たちが実験について本当に理解しているのか、いつも試行錯誤していました。この実験は、単に知識を詰め込むだけでなく、生徒たちの観察眼を養い、科学的な思考力を育むための絶好の機会となります。光の不思議な振る舞いを、生徒自身の目で確かめ、手で触れることで、彼らの知的好奇心を刺激し、理科の面白さを再発見させてあげましょう。

授業準備はこれで完璧!必要なものと手順

生徒たちの「なるほど!」を引き出すための、具体的な準備と実験の手順をご紹介します。

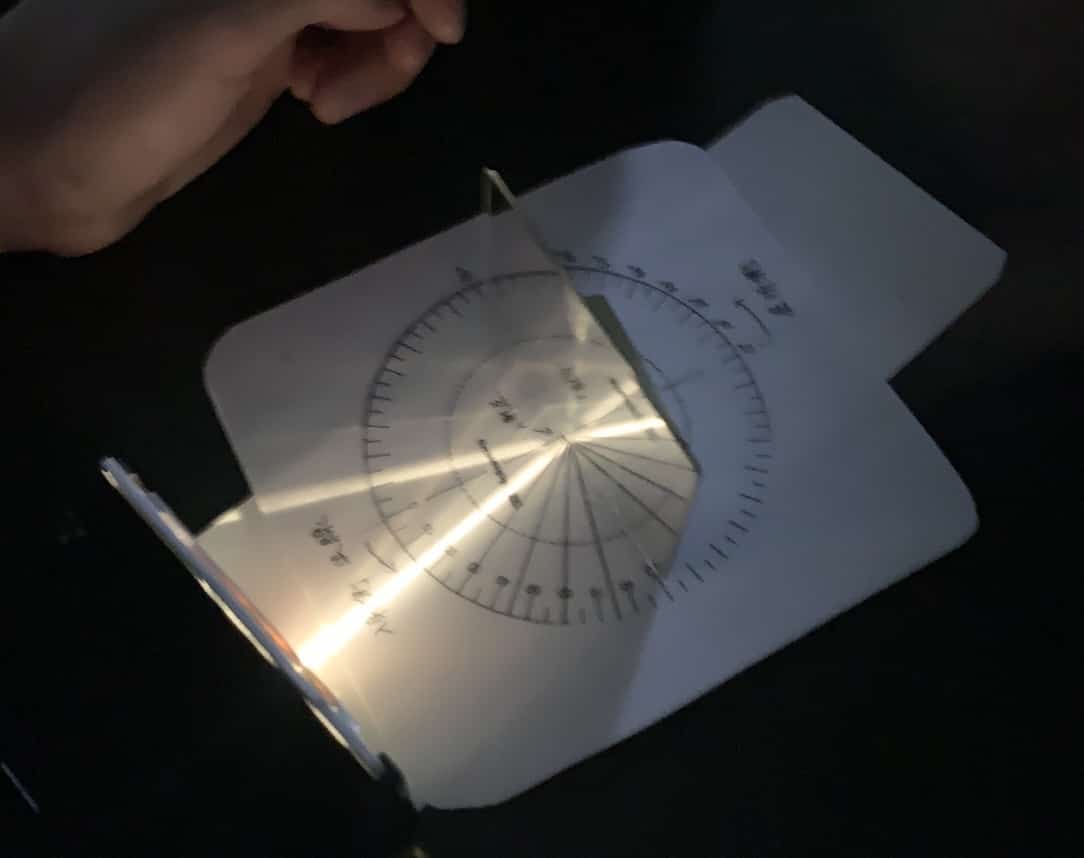

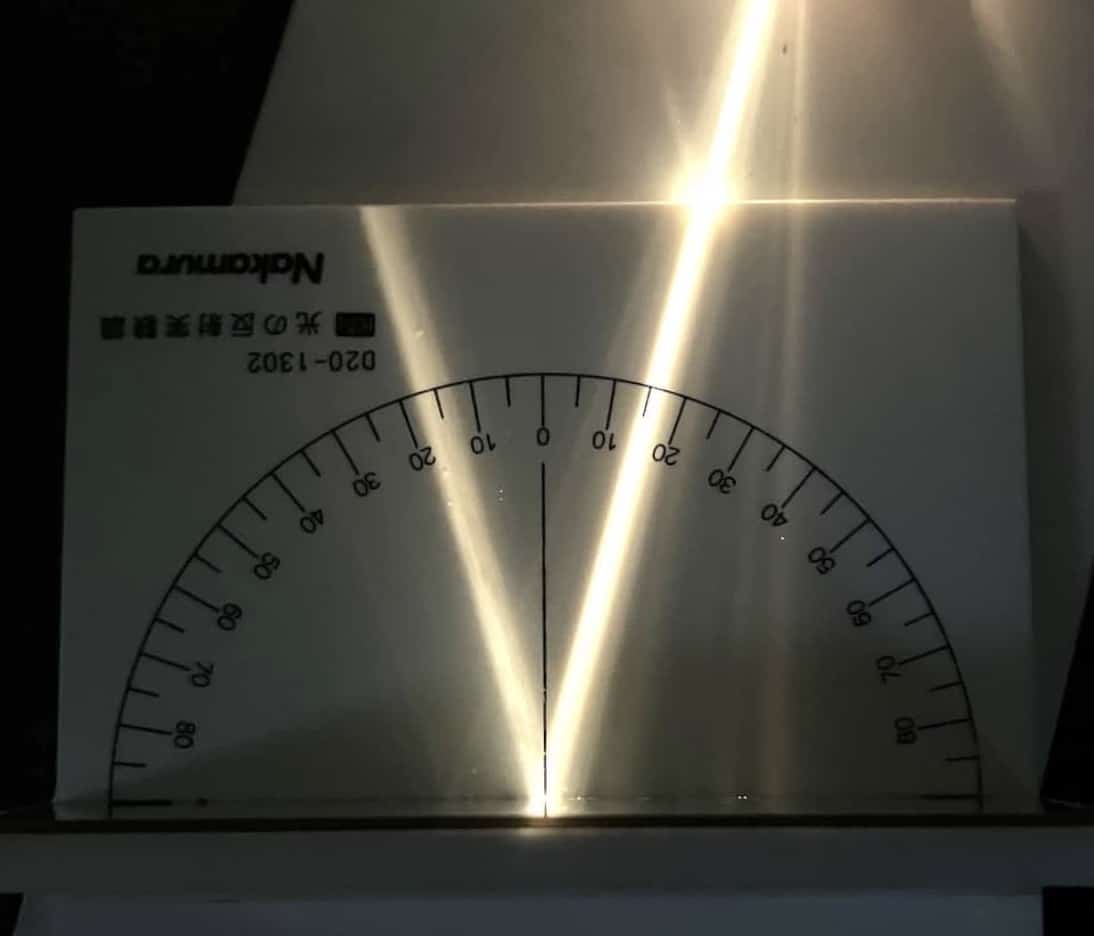

① 「反射の法則」を体感する実験

光の規則正しい反射、つまり「反射の法則」を視覚的に理解させるための実験です。

準備するもの

- 光源装置(可能なら平行光を出せるもの):光の筋がはっきり見えるものが理想的です。レーザーポインターでも代用可能ですが、光の広がりを考慮して選びましょう。

- 平面鏡:手鏡や、理科室にある実験用の平面鏡で構いません。ダイソーで売っているカード式ミラーがおすすめです。安く手に入って長く使えます。カードミラー

- 分度器付きの観察シート(なければ自作):入射角と反射角を正確に測るために必須です。大きな紙に分度器で角度を書き込み、中心に鏡を置く位置を示すだけでも十分です。

- 定規、方眼紙、記録用紙など:測定結果を記録し、整理するために使用します。

実験方法

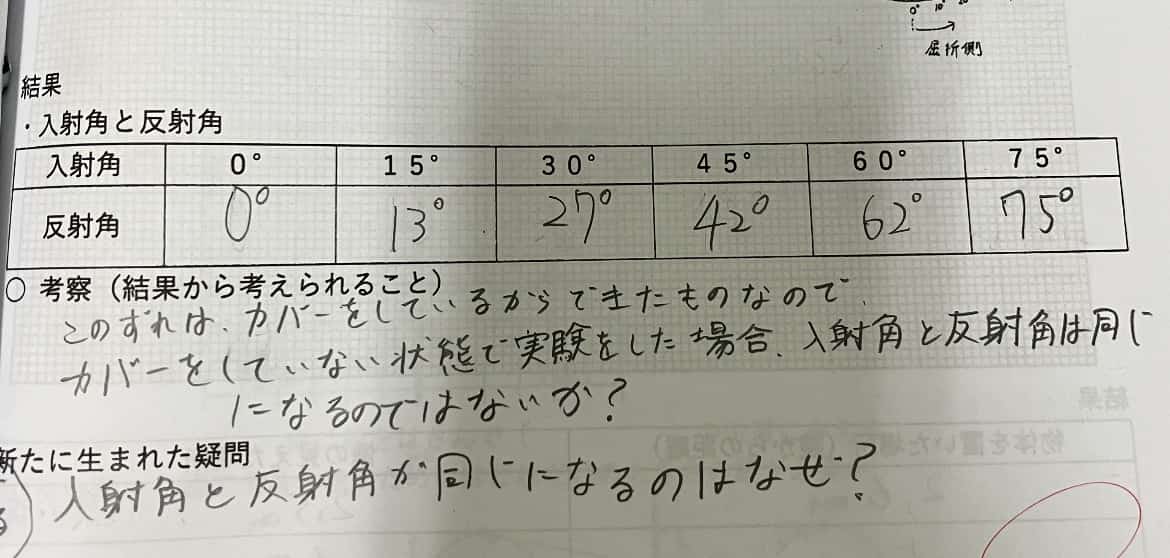

光源装置から出る光を平面鏡に当て、入射角と反射角を測って記録していきます。ここで大事なのは、反射角を正確に測るということに生徒の意識を向けさせること。入射角と反射角が等しくなることを複数回の測定で確かめる活動にすることで、「反射の法則」がについての気づきを得ておきたいものです。

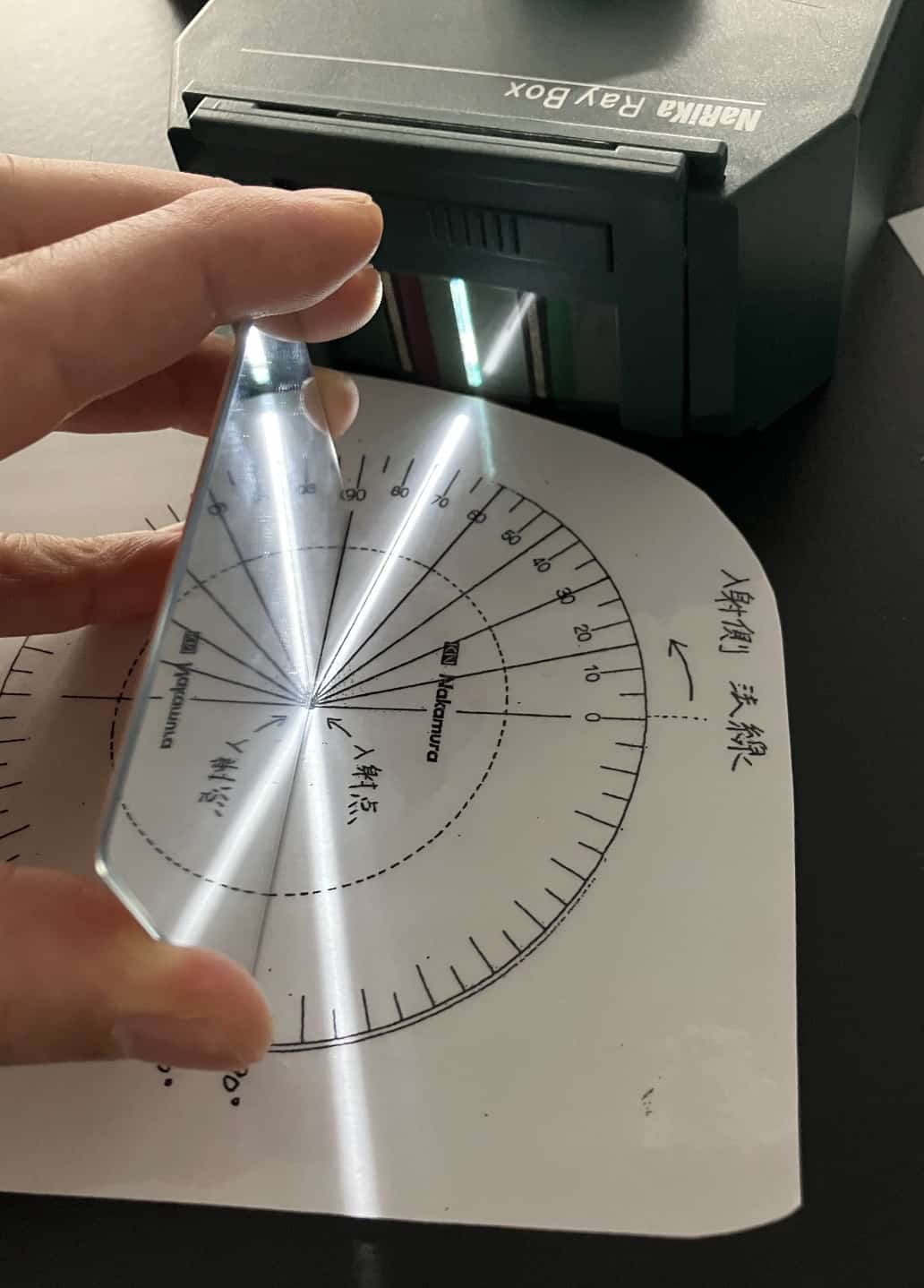

カード式ミーラーを使った方法

こちらはナリカの実験道具を使った方法です。

とにかく観察を正確にして記録することがポイントです。

75度など入射角が大きくなると、反射の法則通りにはなかなかいかないことがわかります。丁寧に行うように指示をしましょう。

② 乱反射の観察実験

「乱反射って何?」という生徒の問いに、見せるだけで納得させられるネタがこちら。

準備するもの

• アルミホイル(お弁当用でOK)

• 板(下敷きや厚紙でもOK)

• クリップ

• カードミラー

• 光源(レーザーポインターがあるとベスト)

実験方法

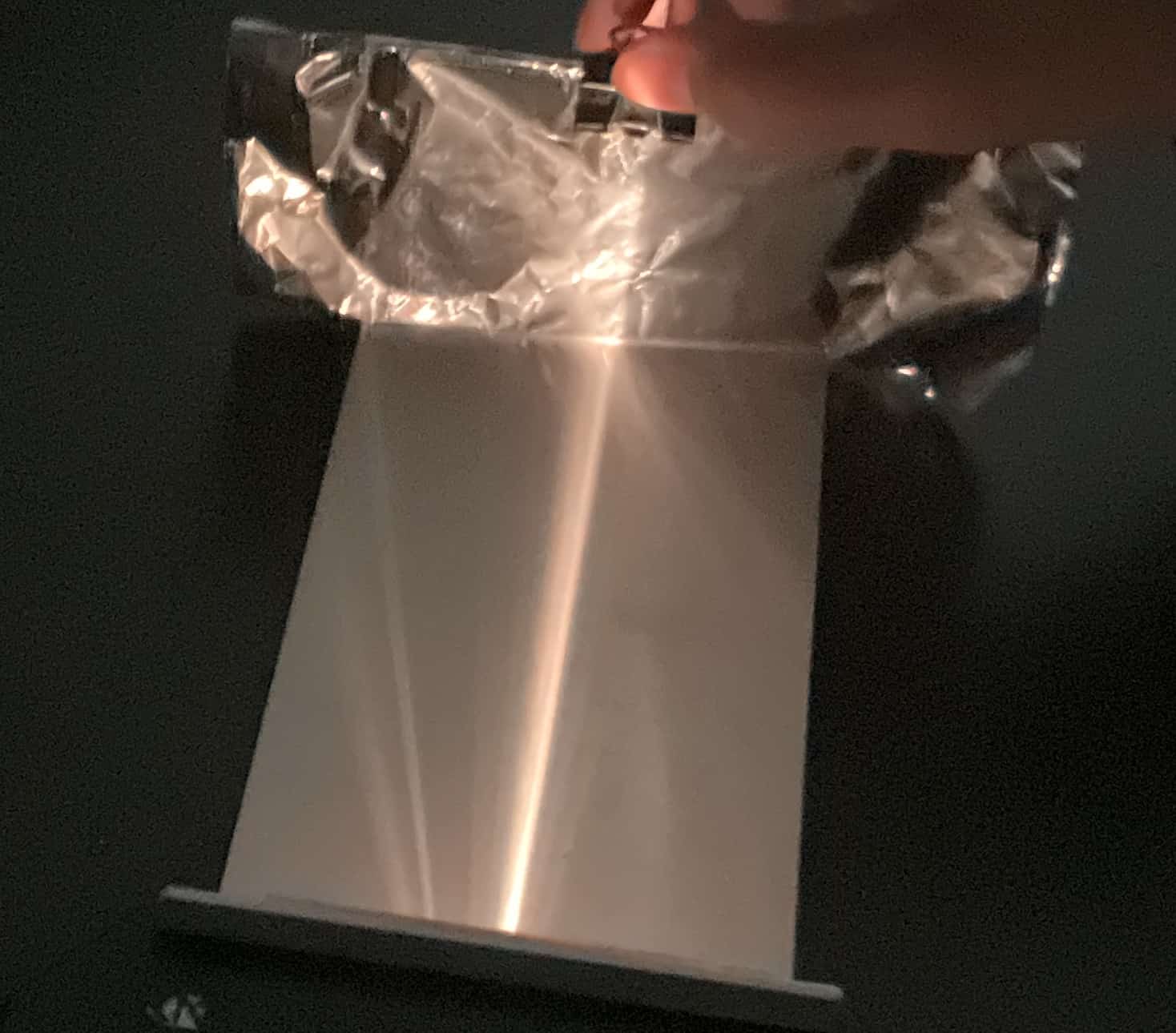

1. ツルツルのアルミホイルを板にクリップでピンと張ります。この状態で光を当てると、平面鏡のように光が一定方向に反射します。

アルミ箔を止めている板は以前紹介したカードミラーです。ツルツルのときは、鏡と同じように反射をしますが、くしゃくしゃにしてから元に戻すと、いろいろな方向に光が反射している様子がわかりますね。

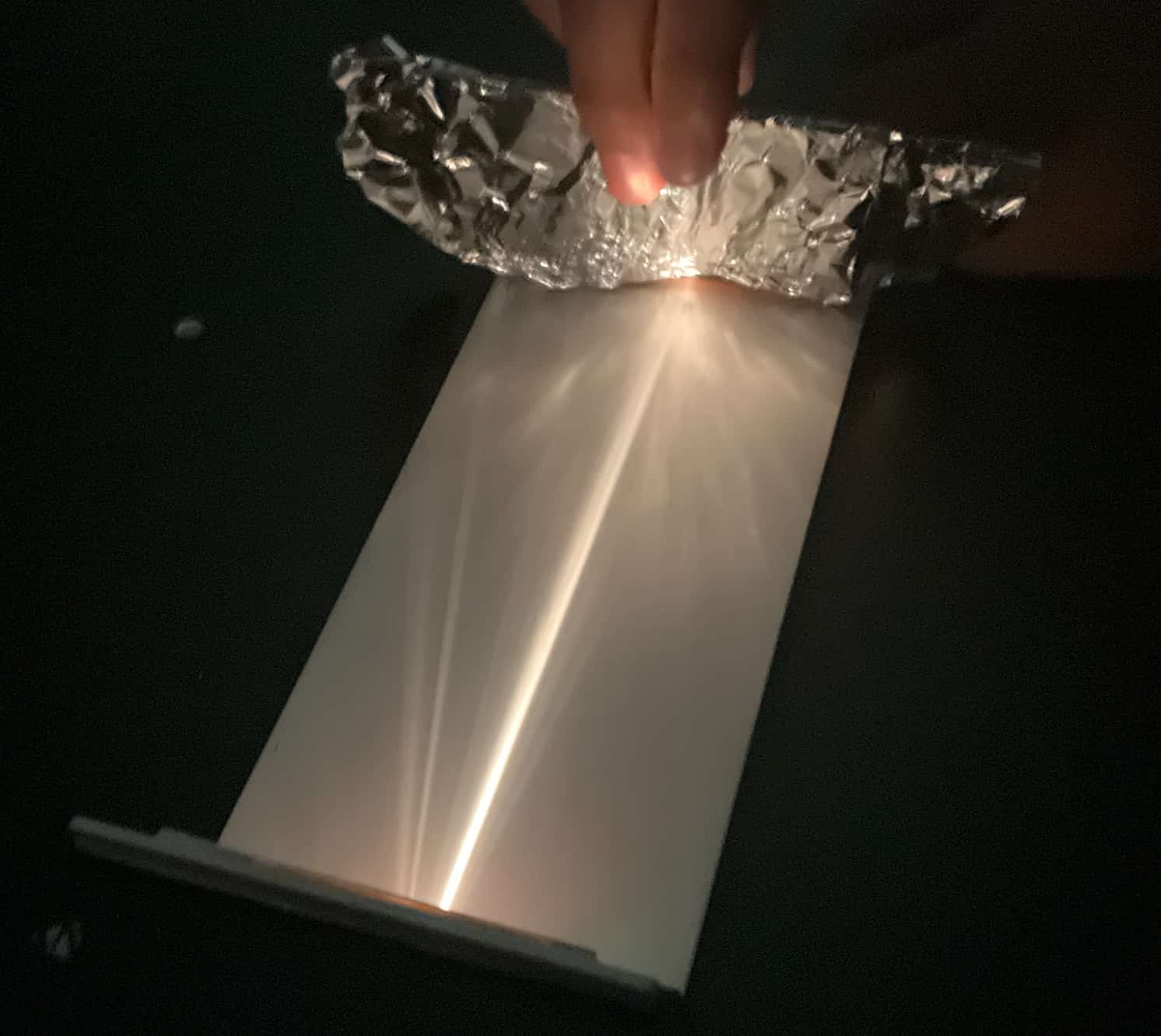

2. 次に、同じアルミホイルをくしゃくしゃにしてから、なるべく平らに伸ばして再度貼り付けます。

すると今度は、光がいろんな方向に散っていく様子が見られます。これが乱反射!

特に、レーザーポインターを使うと、生徒にも非常にわかりやすく、「おぉー!」と反応が返ってきます。

反射光の方向がバラバラになるのがひと目でわかるので、教科書の図よりも100倍伝わります。

こちらもどうぞ。

この動画では、くしゃくしゃにしたアルミホイルを反射面とし、レーザーポインターを光源として使用しています。暗い環境でレーザーポインターをアルミホイルに当てると、光がさまざまな方向に散乱し、単一の集束された光線ではなく、広い範囲に拡散した反射光が生成される様子が観察できます。これは、表面が完全に滑らかな場合に光が予測可能な角度で反射する現象(正反射)とは対照的で、乱反射の原理を視覚的に捉えるのに役立ちます。

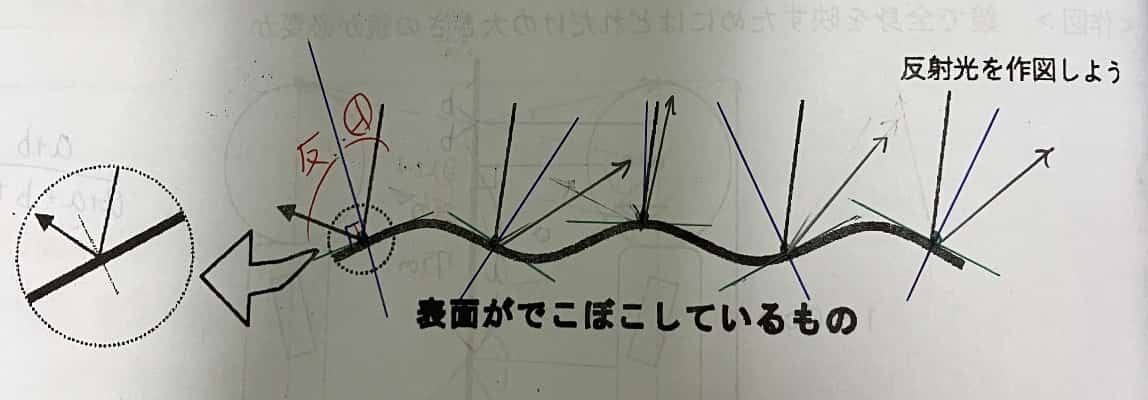

また乱反射の実験をした後は、その仕組みについて作図をさせたいところです。入射角と屈折角が同じになる反射の法則は常に成り立っているということを伝えましょう。

今回の実験は、光の単元で「反射の法則」と「乱反射」の違いを、生徒に視覚的に、そして体感的に伝えるのにぴったりの構成です。特別な装置がなくても、身近な材料で手軽にできるのが大きな魅力。ぜひ、先生方の授業にこの実験を取り入れてみてください。

お問い合わせ・ご依頼について

科学の不思議やおもしろさをもっと身近に!自宅でできる楽しい科学実験や、そのコツをわかりやすくまとめています。いろいろ検索してみてください!

・運営者・桑子研についてはこちら

・各種ご依頼(執筆・講演・実験教室・TV監修・出演など)はこちら

・記事の更新情報はXで配信中!

![]() 科学のネタチャンネルでは実験動画を配信中!

科学のネタチャンネルでは実験動画を配信中!