そのタンポポ、「一つの花」じゃないんです!顕微鏡でのぞく驚愕の集合体「頭状花序」の秘密

サイエンストレーナーの桑子研です。毎日が実験。

春の野原や道端で、黄色くて愛らしいタンポポの花を見かけると、心がなごみ、春の訪れを実感しますね。 ですが、ちょっと待ってください! 私たちが普段「一つの花」として見ているそのタンポポ、本当に一つの花なのでしょうか?

実は、タンポポの花はひとつの花に見えて、じつは多数の小さな花がギュッと集まってできた「花のブーケ」のようなものなのです。そのような驚きの構造を「頭状花序(とうじょうかじょ)」と呼びます。

これを生徒に伝えると、「えっ!?これ全部花なの?この花びら一枚一枚が花?」と驚きの声があがるはず。(惜しい!花びらに見えるものも、それ自体が一個の花なんです!) 今回は、身近すぎて見過ごしがちなタンポポの秘密を、簡単な観察を通して探る授業アイディアをご紹介します。道端の草花が、驚くべき進化の結晶に見えてきますよ。

授業準備に必要なもの

- タンポポ(可能なら数本)

- カミソリまたはカッターでも可

- 双眼実体顕微鏡(なければルーペでもOK)

- 顕微鏡スライドとカバーガラス(花粉観察用)

- ピンセット、はさみ、観察シート(記録用)

観察の手順とポイント:ミクロの世界への招待

① 花の断面を切ってみよう:そこは小さな花の密集地!

タンポポの花を横にして、カミソリで丁寧に中央部でカットしてみましょう。 すると、どうでしょう。ひとつの花に見えていた部分が、たくさんの小さな花(専門用語では「小花(しょうか)」と呼ばれます)が密集している構造であることがはっきりとわかります。これが「頭状花序」の正体です。 一つのチームとして、見事に組み上がっている様子に感動するはずです。

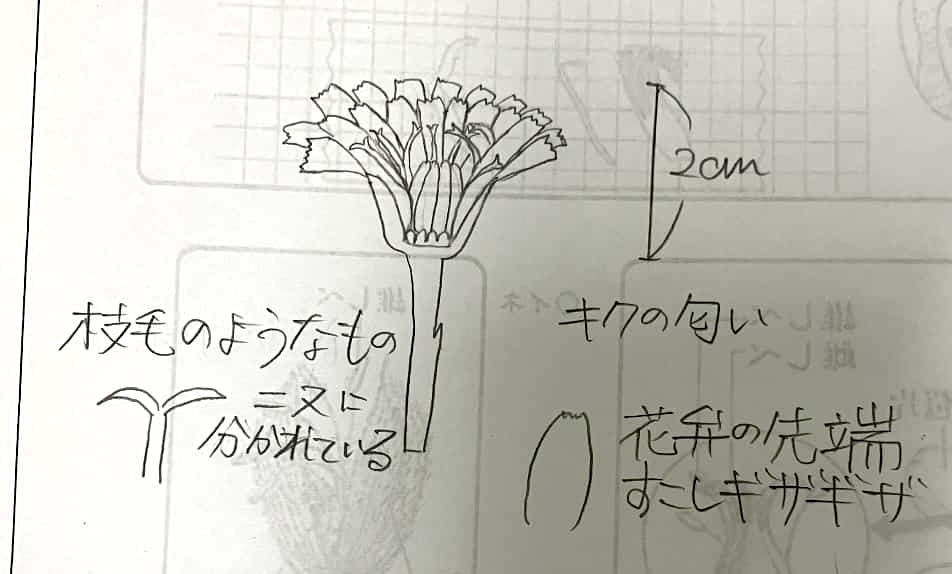

タンポポの断面図

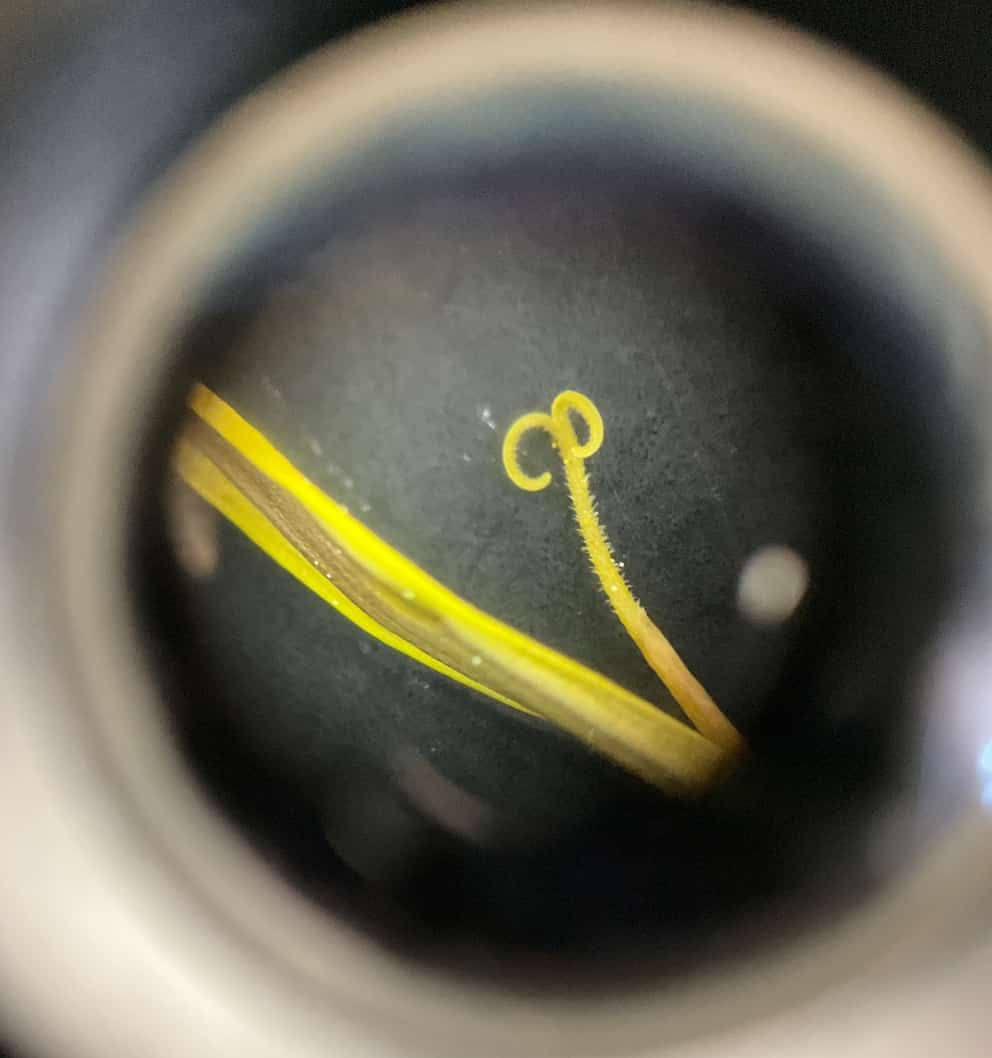

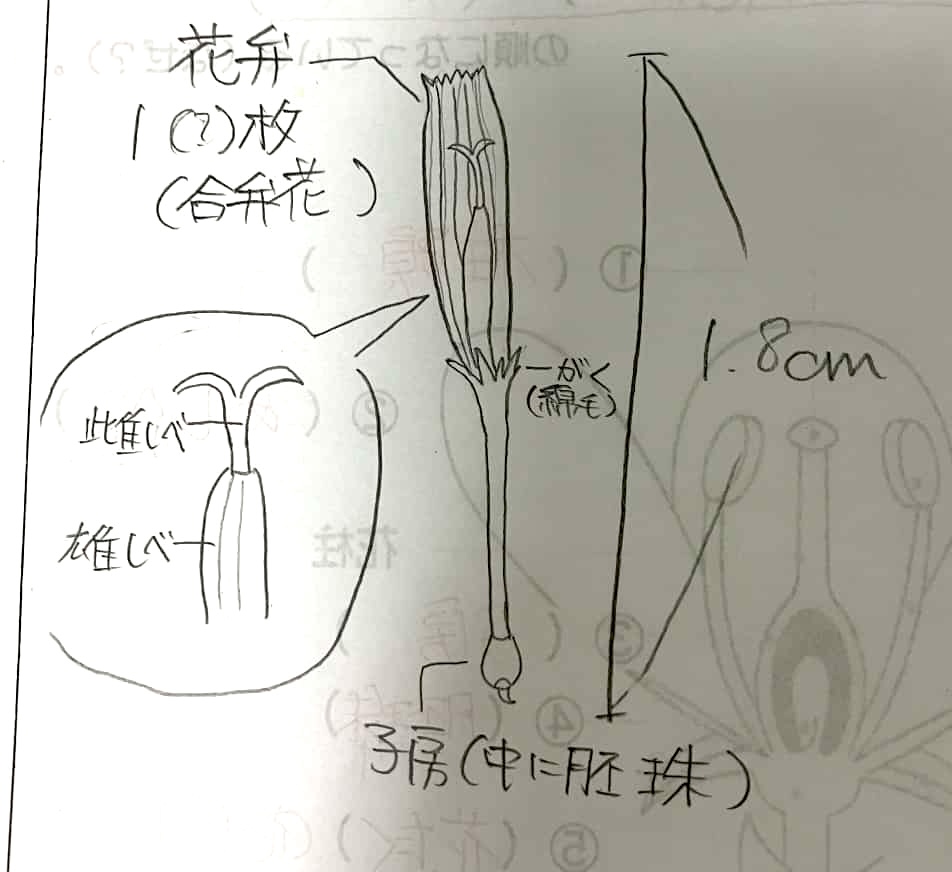

② 顕微鏡でめしべを観察:進化の工夫を発見

花の中央部から、ピンセットで小花を一つ取り出し、双眼実体顕微鏡で観察します。 すると、先端が二つに分かれた特徴的なめしべが確認できます。この「くるっ」とした形は、昆虫が運んできた花粉を効率よくキャッチするための、まさに構造的な工夫の表れです。 教科書に載っている図が、本物のタンポポの中でこうなっている!と実感できる瞬間は、生徒の理解を一気に深めます。

タンポポの花を双眼実体顕微鏡で観察してみると…

綺麗な雌蕊が見えます。くるっとしています。

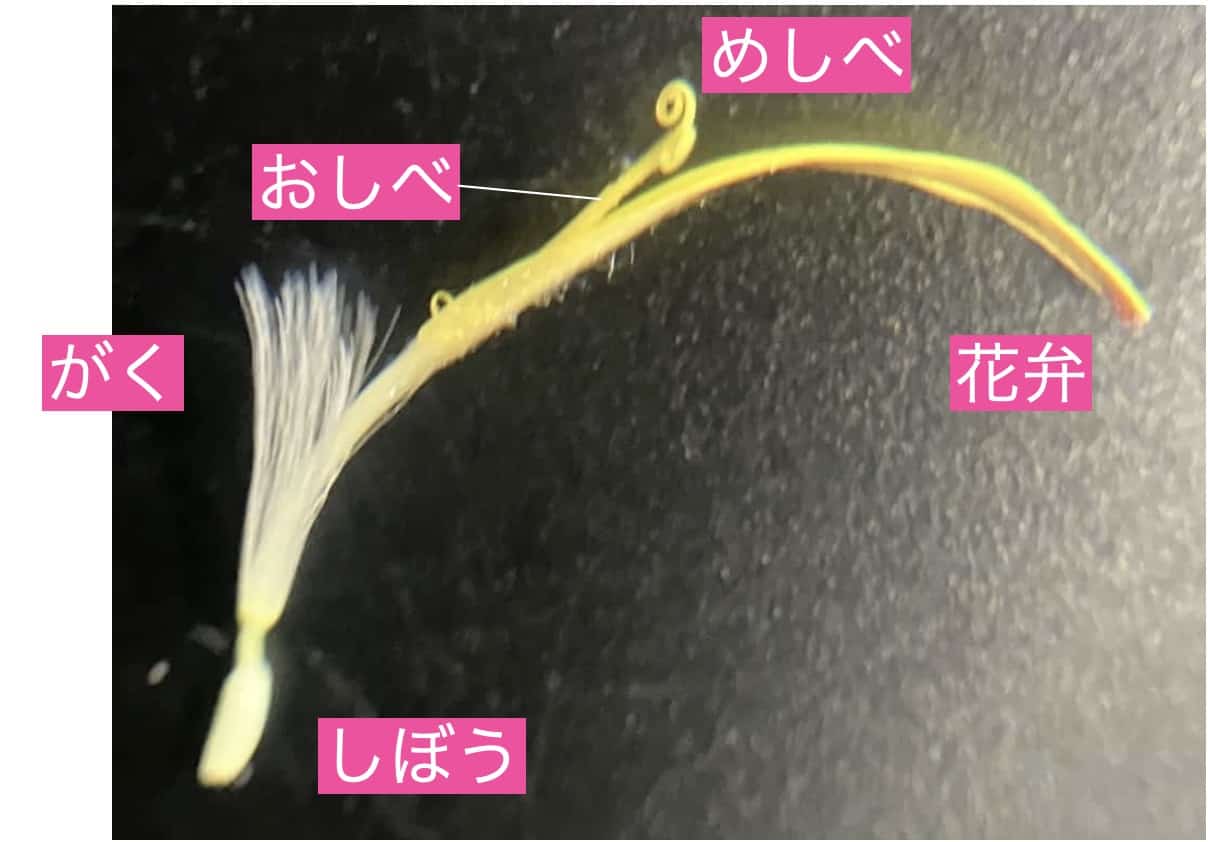

1つの花はこんな感じです。

③驚きの変身!「ガク」が「綿毛」になる瞬間

そして、ここでさらに驚きの事実です。 小花の根元をよく見てみましょう。緑色の「ガク」があるはずです。実はこれ、花が終わった後、私たちがよく知るあのフワフワの「綿毛(かんもう)」に変身するのです! 花を支えるガクが、子孫(種子)を遠くへ飛ばすためのパラシュートへと劇的に姿を変える…。植物の生き残りをかけた見事な「変態(メタモルフォーゼ)」ですね。

ガクが綿毛になります。

観察した小花は、ノートに貼り付けさせても良いですね。 時期によってはタンポポの代わりに「ブタナ」で代用しても良いです。作りがそっくりですが、雌蕊の形が微妙に違います。どこが違うのか、ぜひ見比べてみてください。違いを見つけるのも科学の醍醐味です。

そして、観察したら必ずスケッチをさせましょう。細部までよく見る力が養われます。

スケッチの様子1

スケッチの様子2

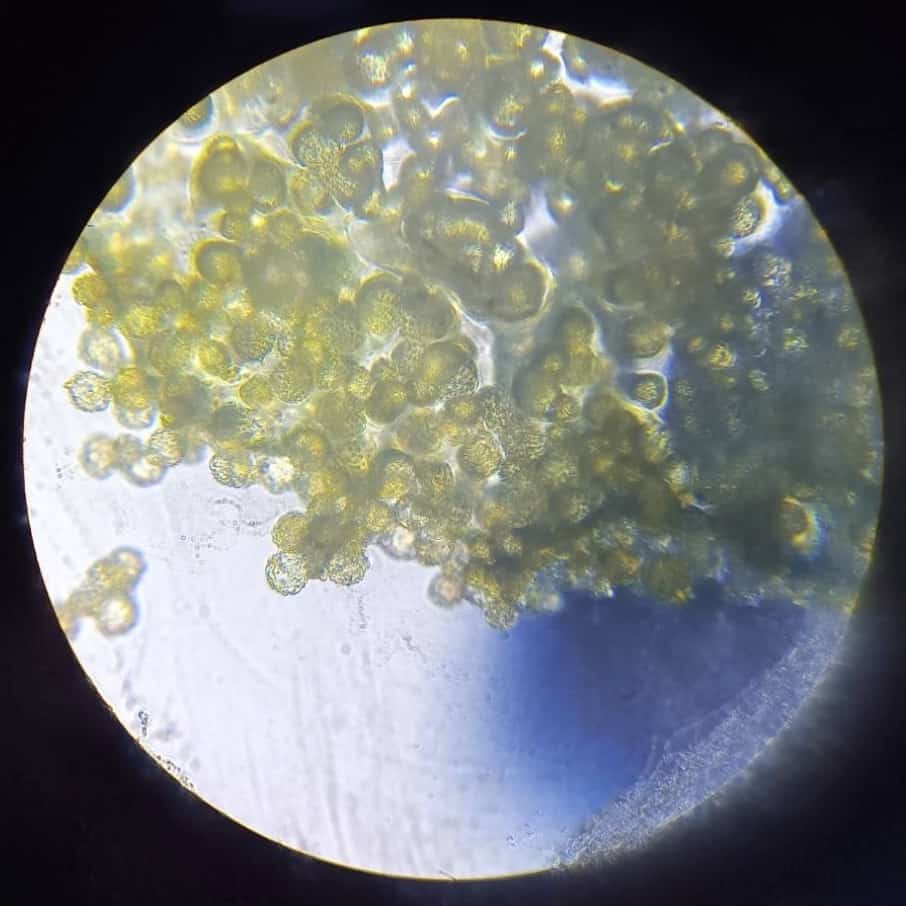

④ 花粉をスライドで観察してみよう:トゲトゲの理由

花粉をスライドに乗せて、光学顕微鏡で拡大してみましょう。 タンポポの花粉は、表面にトゲのような突起があり、まるでイガグリのようです。これはなぜでしょうか? タンポポは昆虫に花粉を運んでもらう「虫媒花」です。このトゲは、ミツバチなどの昆虫の体にしっかりと付着するための「マジックテープ」のような役割を果たしています。 ちなみに、スギやマツなど風で花粉を飛ばす「風媒花」の花粉は、遠くまで飛べるようにツルツルしています。この違いも、受粉戦略の違いからくる進化の証なのです。

花粉の様子

頭状花序のメリットとは? タンポポの生存戦略

頭状花序は、タンポポやヒマワリが属する「キク科」の植物によく見られる花のつくりです。 なぜ彼らは、わざわざ小さな花を束ねるという戦略を選んだのでしょうか?

それには大きな利点(メリット)があります。

「看板効果」で目立つ! 小さな花がバラバラに咲くよりも、一つに集まって大きな花の形を作ることで、昆虫にとって「ここに蜜がありますよ!」という大きな看板になり、効率よく呼び込めます。

「長期営業」でチャンスを増やす! タンポポの花は、実は外側の小花から中央に向かって順番に咲いていきます。これにより、「開店期間」を長く保つことができ、受粉のチャンスを最大限に増やすことができます。

こうした植物の“戦略”に気づかせると、生徒の自然を見る目も「ただの雑草」から「生き残りの工夫に満ちた、すごいヤツ」へと変わってきます。普段見慣れたタンポポでも、観察の視点を変えるだけで新しい発見がたくさんあります。中学校の理科では、「花のつくりと働き」や「生物の成長と生殖」などの単元で扱える内容です。春の自然を活かした観察授業として、ぜひ取り入れてみてください!

※タンポポの綿毛と種子の飛散についても観察したい方は、次回記事「タンポポの綿毛、なぜ飛ぶの?」をご覧ください。

お問い合わせ・ご依頼について

科学の不思議やおもしろさをもっと身近に!自宅でできる楽しい科学実験や、そのコツをわかりやすくまとめています。いろいろ検索してみてください! ・運営者・桑子研についてはこちら ・各種ご依頼(執筆・講演・実験教室・TV監修・出演など)はこちら ・記事の更新情報はXで配信中!

![]() 科学のネタチャンネルでは実験動画を配信中!

科学のネタチャンネルでは実験動画を配信中!