たんぽぽの綿毛の観察のススメ〜春の公園で見つけた不思議な光景~

サイエンストレーナーの桑子研です。毎日が実験。

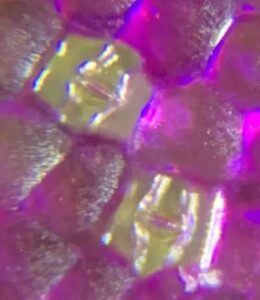

昨日、公園を散歩していたときのことです。ふと足元を見ると、そこにはたんぽぽが群生していました。あまりの美しさに、思わずスマートフォンを取り出して撮影してしまいました。よく見ると、黄色い花ではなく、すべてがふわふわの綿毛になっているではありませんか。まるで地面に白いじゅうたんが広がったような、不思議で幻想的な光景でした。

この場面を見て、理科の授業にぴったりだと感じました。たんぽぽは、植物の生殖や種子の散布、また生態系のつながりを考える上で、絶好の教材です。春のこの時期なら、校庭や近くの公園でも簡単に見つけることができ、観察や実験活動にすぐ取り入れられます。今回は、たんぽぽを使った観察授業の準備と進め方について紹介します。

【授業準備】

必要なもの

• たんぽぽ(事前に教員が採取しても良いが、生徒と一緒に探すとさらに楽しい)

• ルーペ(できれば1人1個)

• スケッチ用紙、鉛筆、色鉛筆

• 花の構造図(教員が用意)

• 透明な下敷き(綿毛を観察するときに便利)

• スマートフォンやタブレット(拡大撮影用。あれば)

【授業の流れ】

1. 導入(興味を引く話)

「春になると、どうしてたんぽぽがこんなに一斉に綿毛になるのか知っていますか?」と問いかけ、好奇心を引き出します。

2. 観察活動

たんぽぽを手に取り、ルーペで細部まで観察します。特に、

• 花びらの重なり方

• 綿毛の構造(傘のようになっているか)

• 茎の中の構造(空洞になっているか)

を観察します。

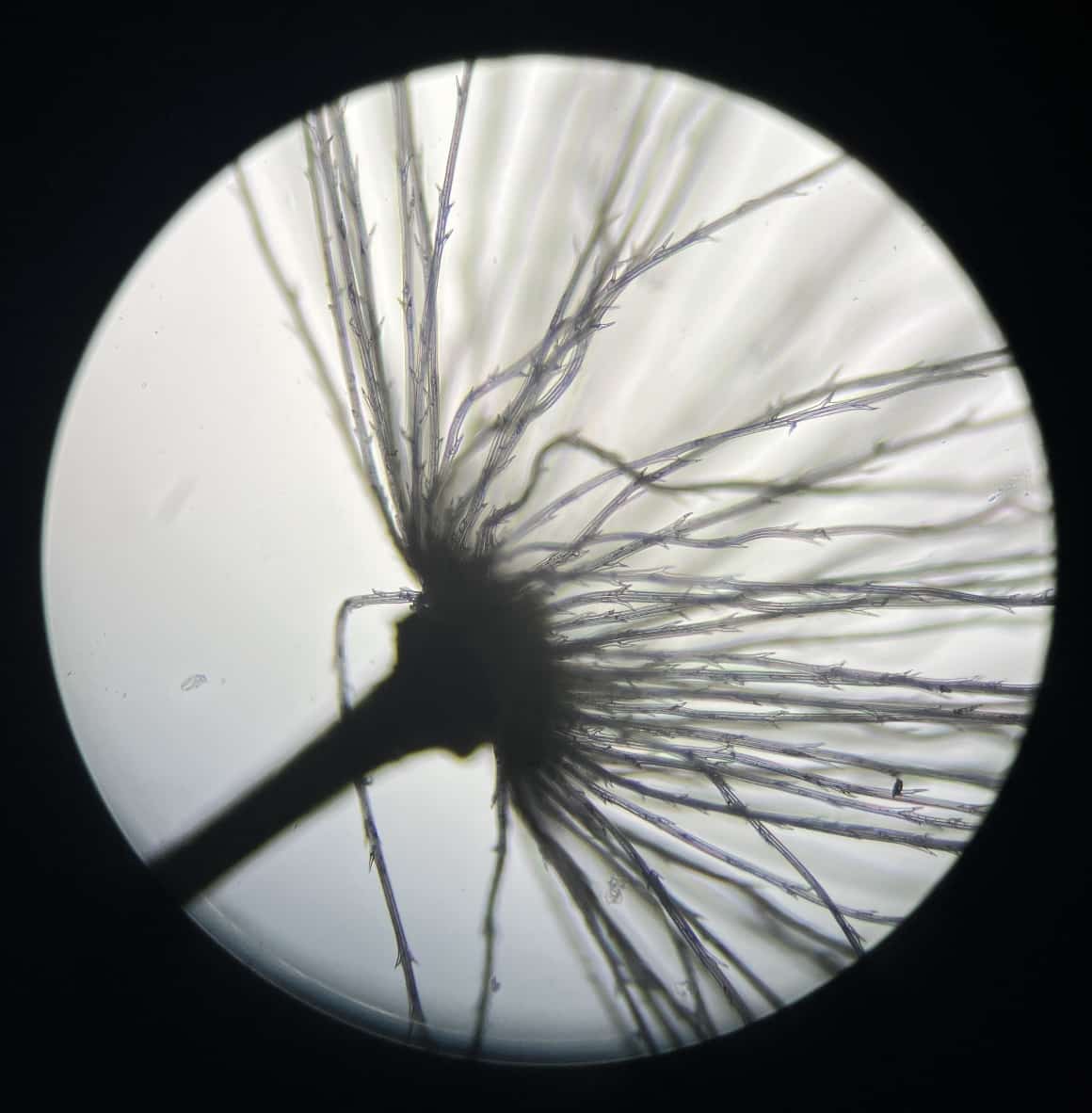

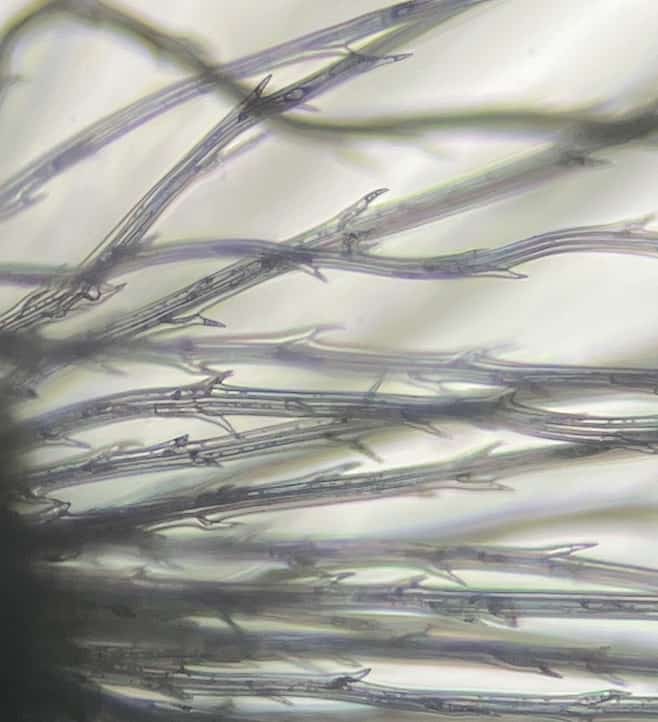

綿毛を顕微鏡で見てみました。

毛先が枝分かれして針のようになっています。

これはなぜ?

タンポポのタネも針のようになっています。動物にくっつきやすいとか何かあるのかな?

なお、たんぽぽの解剖についてはこちらをご覧ください。

3. スケッチ・記録

見たものをスケッチし、気づいたことを書き留めさせます。色をつけると記憶に残りやすくなります。

4. まとめと発展

たんぽぽの生殖戦略(風に乗って種を遠くに飛ばす工夫)や、群生が生態系に与える影響などについて話し合います。時間があれば、「日本在来種と外来種(セイヨウタンポポ)」の違いについてもふれられると、さらに深い探究につながります。

【理科知識のポイント】

• たんぽぽは種子植物であり、風媒散布の代表例です。

• 綿毛(冠毛)は、種子の飛散に特化した進化形態。

• セイヨウタンポポは総苞片(花の裏の部分)が反り返っていることで見分けがつく。

• 根(直根)もたくましく、踏まれても生き延びる生態的な工夫がある。

たんぽぽは身近な存在ですが、理科的な視点で見ると、非常に奥が深い植物です。自然の中で不思議さに出会った瞬間をそのまま授業に活かせるのは、理科教師の特権。ぜひ、春のたんぽぽシーズンを授業に取り込んでみてください!

お問い合わせ・ご依頼について

科学の不思議やおもしろさをもっと身近に!自宅でできる楽しい科学実験や、そのコツをわかりやすくまとめています。いろいろ検索してみてください!

・運営者・桑子研についてはこちら

・各種ご依頼(執筆・講演・実験教室・TV監修・出演など)はこちら

・記事の更新情報はXで配信中!

![]() 科学のネタチャンネルでは実験動画を配信中!

科学のネタチャンネルでは実験動画を配信中!