顕微鏡撮影クリップでムラサキツユクサの気孔を観察しよう(顕微鏡撮影クリップTomeco)

サイエンストレーナーの桑子研です。毎日が実験。

中学校での顕微鏡観察といえば、生徒たちがワクワクする理科のハイライトのひとつですよね。今回は、顕微鏡撮影クリップ「Tomeco(ナリカ製)」を使って、ムラサキツユクサの葉の気孔を観察する授業をご紹介します。

特別な準備や難しい作業はほとんど必要なし!スマホとクリップ、そして少しの工夫だけで、細胞一つ一つがくっきり見える楽しい授業になります。授業準備から観察手順まで、詳しくまとめましたので、ぜひ参考にしてみてください。

使用する道具

• ムラサキツユクサの葉

• 顕微鏡(接眼レンズ10倍、対物レンズ10倍)

• スマートフォン

• ペンライト(できれば小型のもの)

• ハサミ

授業準備の流れ

① ムラサキツユクサの葉の準備

ムラサキツユクサの葉を班の数用意しました。葉は肉厚なので、ハサミで半分にカットします。その半分をさらに4等分し、各班の生徒に配布しました。

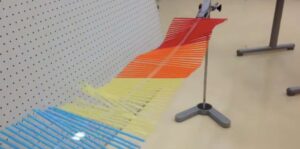

② 観察用クリップTomecoの装着

スマートフォンのカメラ部分に、Tomecoを装着します。生徒もストレスなく撮影ができます。

裏面が紫になっていますね。肉厚なのでハサミできりました。半分にして各班に配りました。班ではそれを4等分して、4人に行き渡るようにしました。

指導書などをみると、葉の表皮をカッターなどで表皮をはぐようにかかれていたのですが、このままでも十分に横からペンライトをあてるとよく見えます。

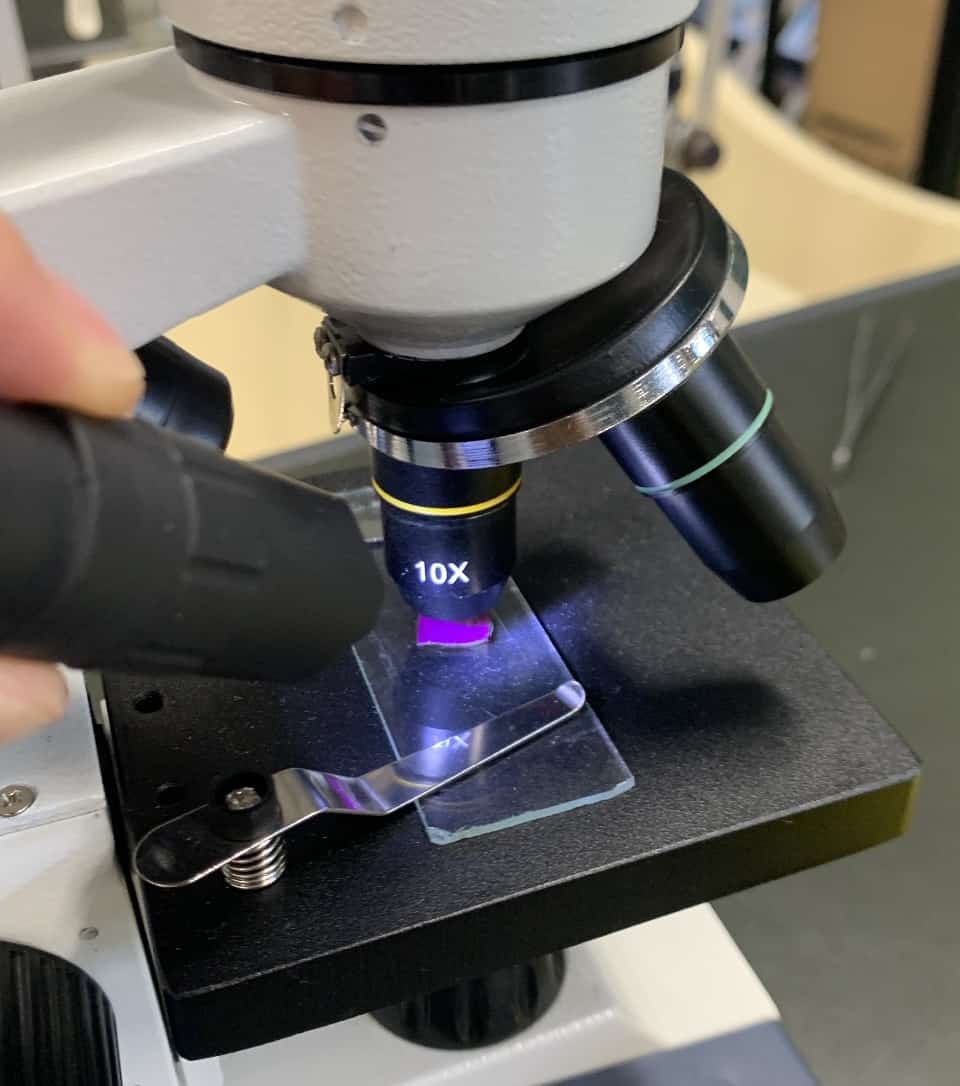

まずは表面を見てみました。接眼レンズ10倍、対物レンズ10倍の400倍です。Tomecoをこのようにスマホのカメラ部にとりつけます。するとピントがぱっとあって便利です。

観察手順とポイント

1. 葉の表面の観察

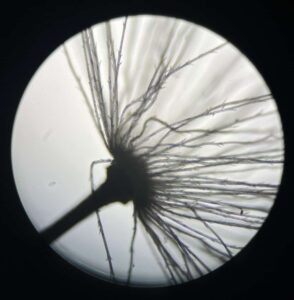

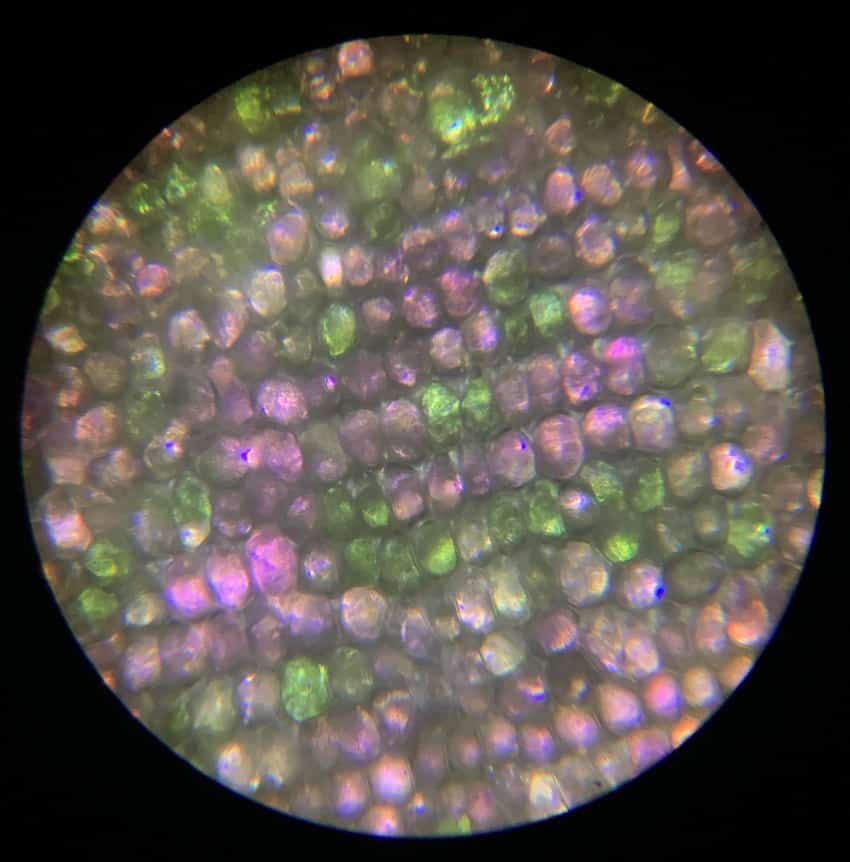

まずは表面から観察。顕微鏡を400倍(接眼レンズ10倍×対物レンズ40倍)に設定し、ペンライトで横から光を当てながら見ると、細胞の形がはっきりと浮かび上がります。

ポイント!

指導書では「葉の表皮をカッターで薄くはぐ」と書かれている場合もありますが、ムラサキツユクサの葉はそのままでも十分観察可能です。作業の簡略化につながります。

細胞一つ一つの輪郭がとてもよく見えます!

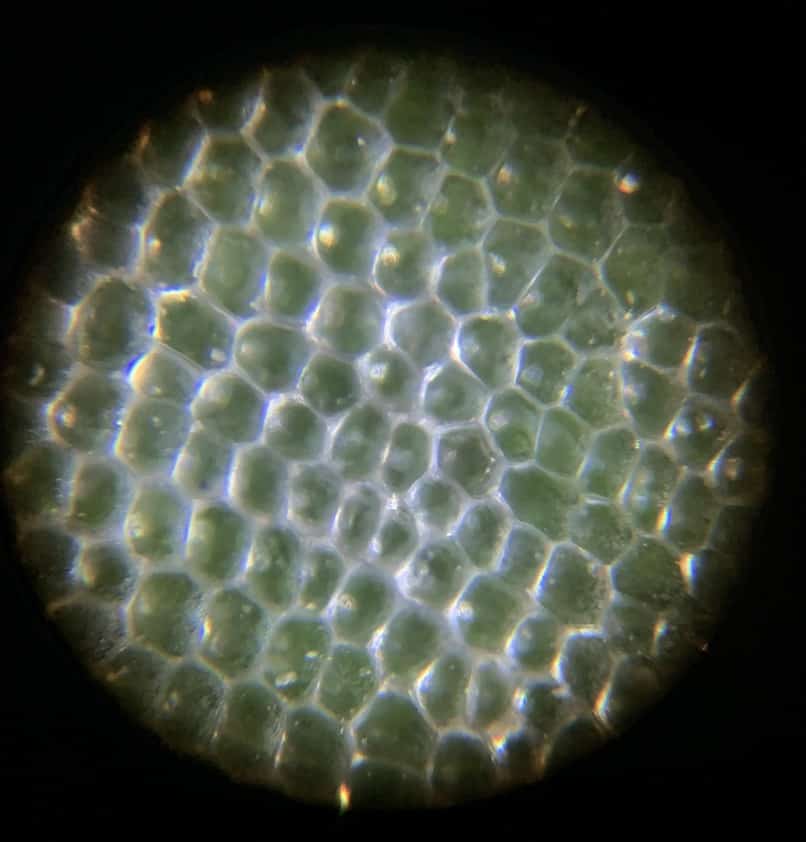

2. 葉の裏面の観察

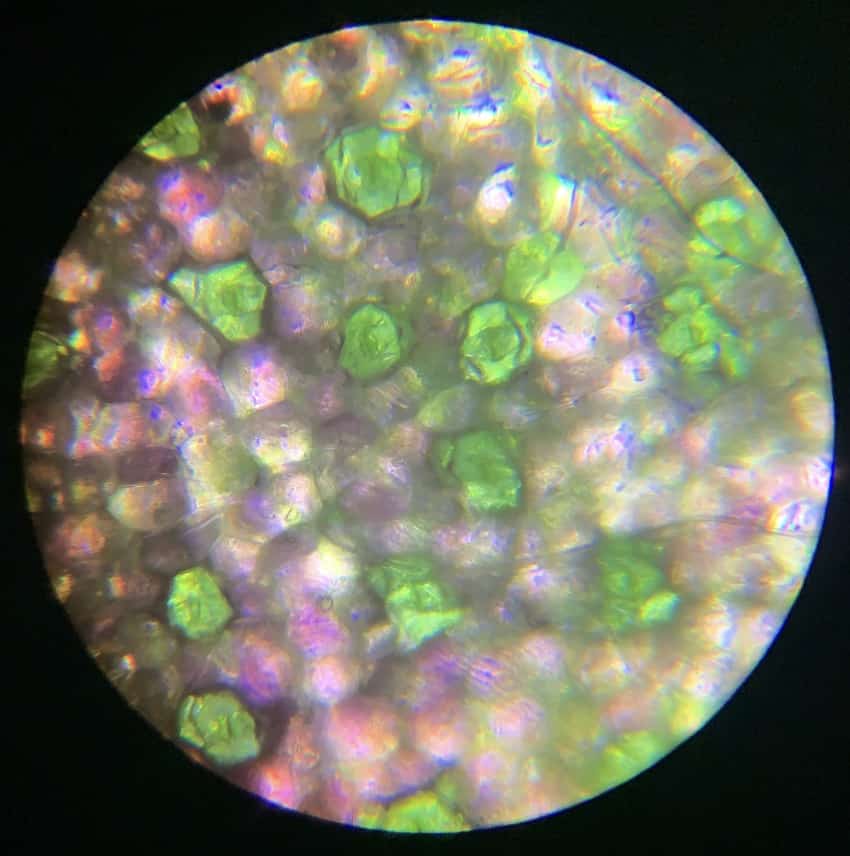

次は葉の裏側へ。裏面は紫色を帯びており、少し肉厚ですが、下側からペンライトで光を当てると透明感が出て、細胞が観察しやすくなります。

さらに、上からもライトを追加で当てると、コントラストが強まり、より鮮明な像が得られます。顕微鏡撮影クリップを使って、ムラサキツユクサの気孔の観察をしました。こちらが撮影用クリップTomeco(ナリカ)です。

ムラサキツユクサの葉は、特別な加工をせずとも「生のまま」でも十分に気孔の観察ができる、授業向きの優秀な素材です。また、スマホ撮影クリップTomecoを活用することで、生徒たちが自分たちでピントを合わせて、観察・記録できる体験を手軽に提供できます。

ぜひ、次の理科の授業で取り入れてみてください。生徒たちの「見えた!」という歓声がきっと聞こえるはずです!

なおムラサキツユクサではなくても、ドクダミでも代用できるので、ドクダミの葉もおすすめです。

お問い合わせ・ご依頼について

科学の不思議やおもしろさをもっと身近に!自宅でできる楽しい科学実験や、そのコツをわかりやすくまとめています。いろいろ検索してみてください!

・運営者・桑子研についてはこちら

・各種ご依頼(執筆・講演・実験教室・TV監修・出演など)はこちら

・記事の更新情報はXで配信中!

![]() 科学のネタチャンネルでは実験動画を配信中!

科学のネタチャンネルでは実験動画を配信中!