気孔の観察、ドクダミでできちゃいました!ムラサキツユクサに頼らない方法

サイエンストレーナーの桑子研です。毎日が実験。

春から初夏にかけて、校庭の隅や塀のきわに、こっそり存在感を放っている植物──それがドクダミです。あの独特なにおいを一度でも嗅いだことがあれば、忘れられないはず。最初はひっそり生えていたはずなのに、気がつけばあたりを埋め尽くすほどに勢力拡大。理科教師としては、この「繁殖力の強さ」自体がすでに観察対象として魅力的なのですが、今回はそんなドクダミを「気孔観察の教材」としてご紹介します。

こちらは春に撮影をしたものです。花がたくさん咲いていますね。

顕微鏡観察といえば、ムラサキツユクサの気孔が有名ですが、

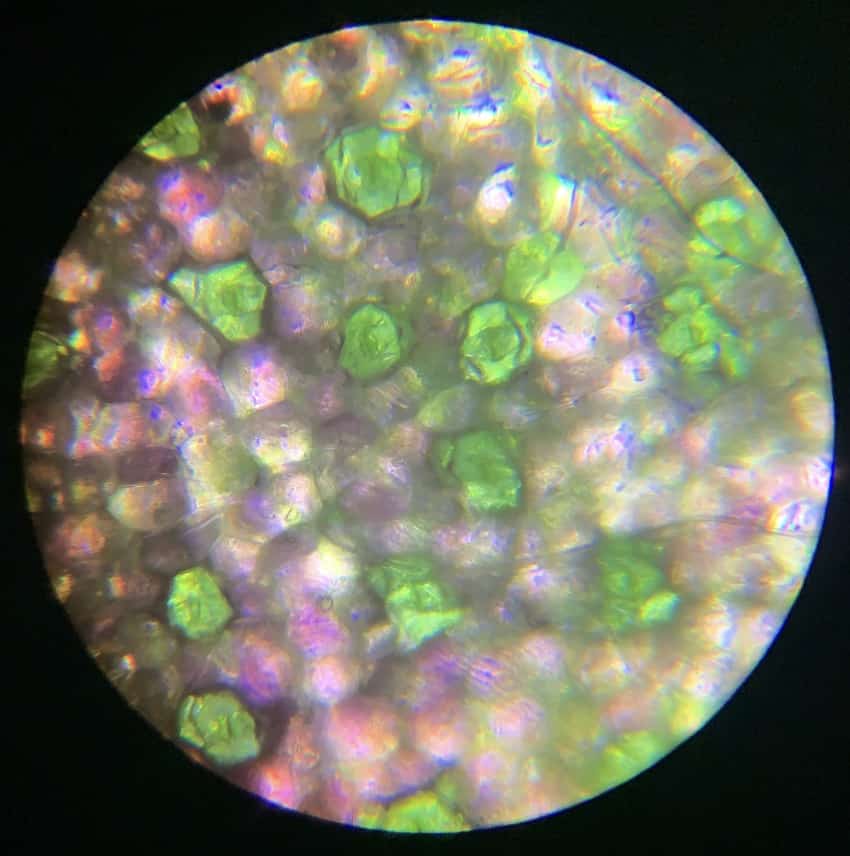

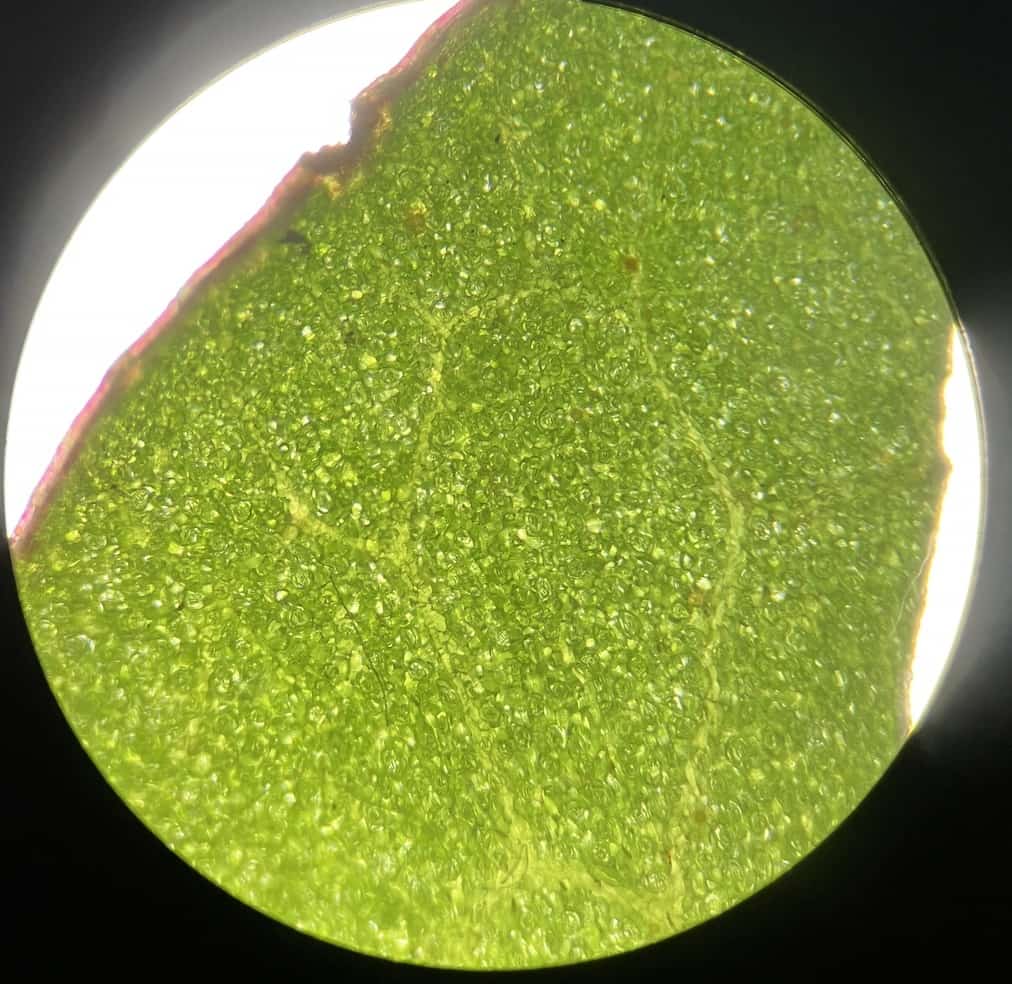

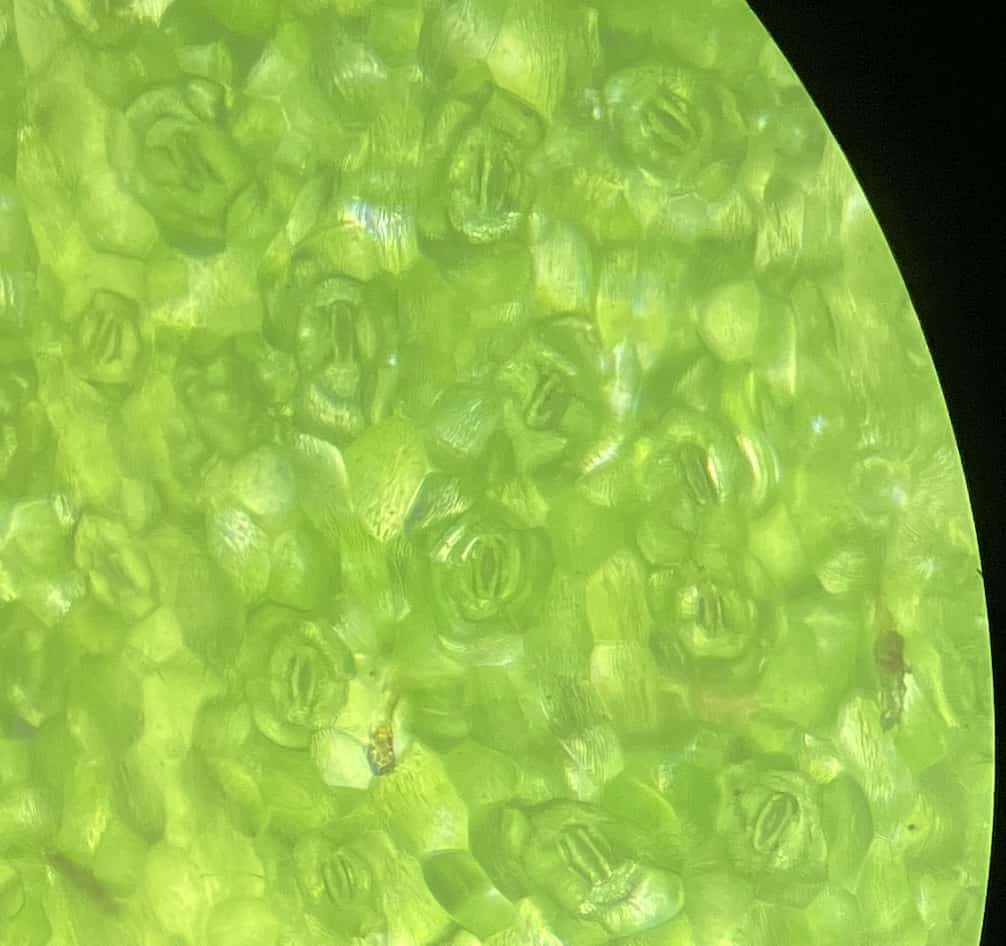

葉のうらを、100倍で見ると

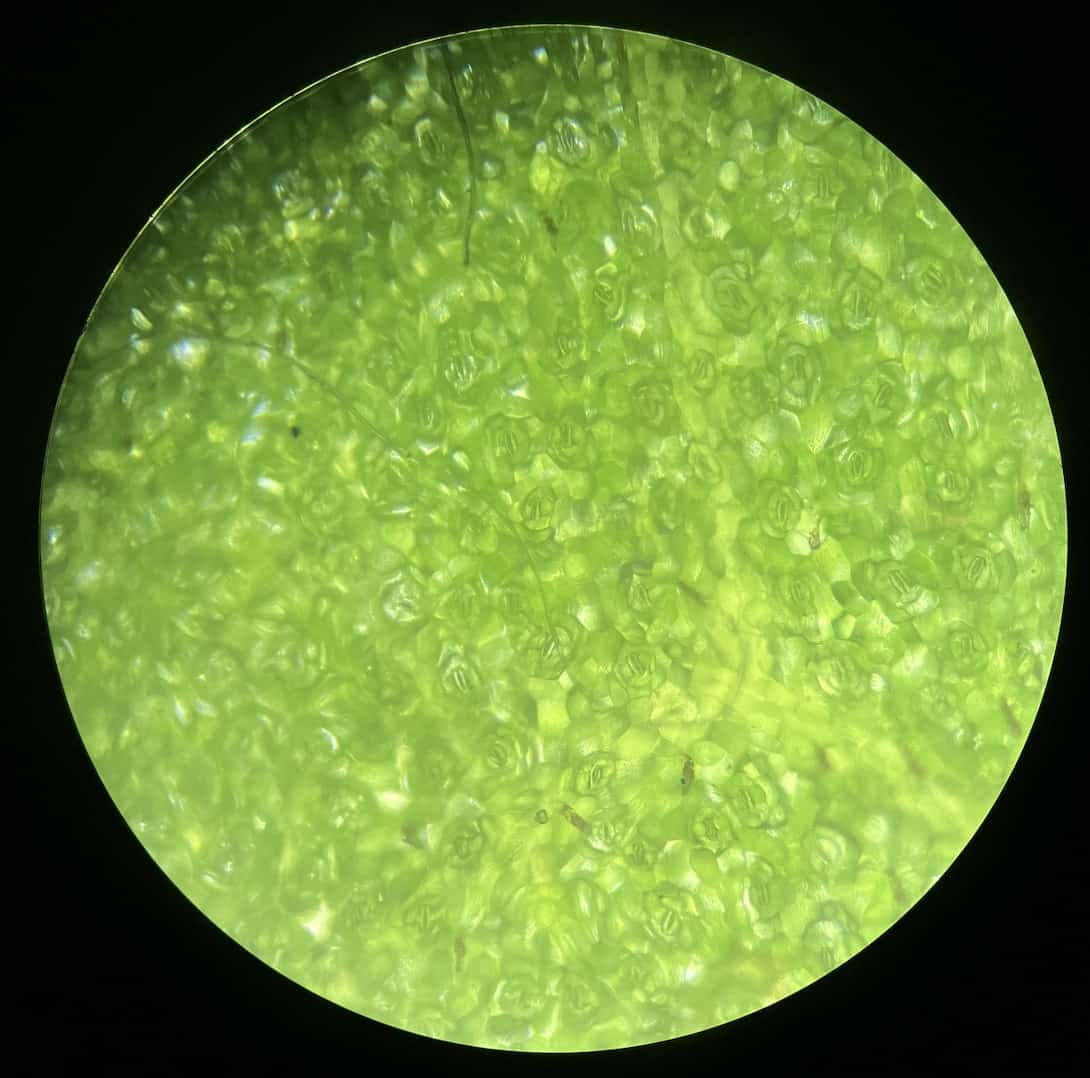

なんとドクダミの葉でも観察できるのです。染色もプレパラート作りも不要。葉の裏をそのまま顕微鏡でのぞくだけで、気孔の姿がくっきり見えてきます。これは科学部の活動中、偶然の発見から始まりました。

「ムラサキツユクサがないから今年は気孔観察できないな…」とあきらめかけたとき、ふと手に取ったドクダミの葉。その裏面をのぞいてみたところ──思わず「おおっ!」と声をあげるほど、見事に気孔が広がっていました。

倍率は100倍(対物10倍・接眼10倍)

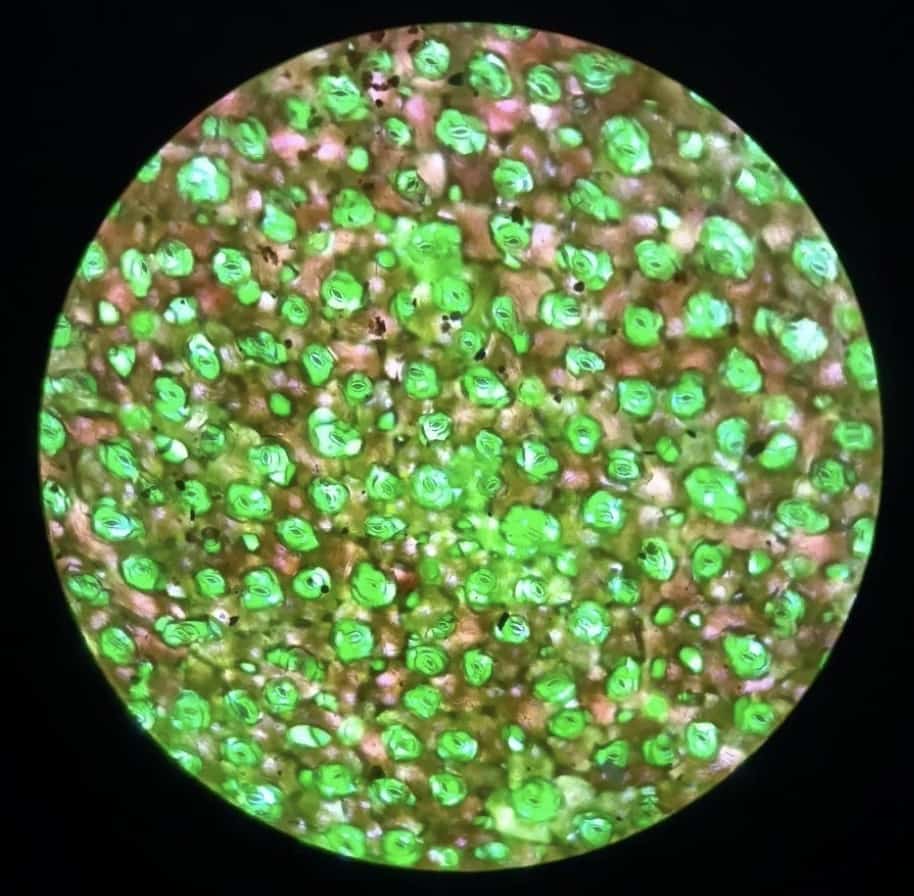

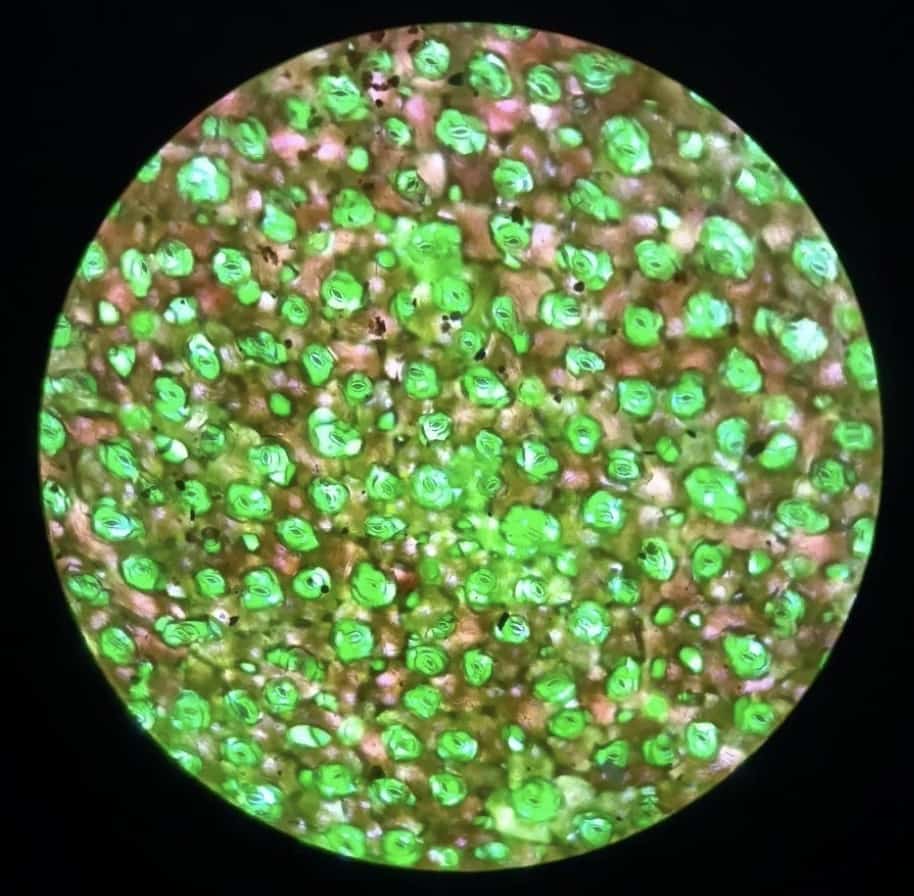

なんと夏にとると、葉が緑になっています。不思議!

これを適当にちぎって、スライドガラスに乗せればプレパラートの完成です。お手軽!

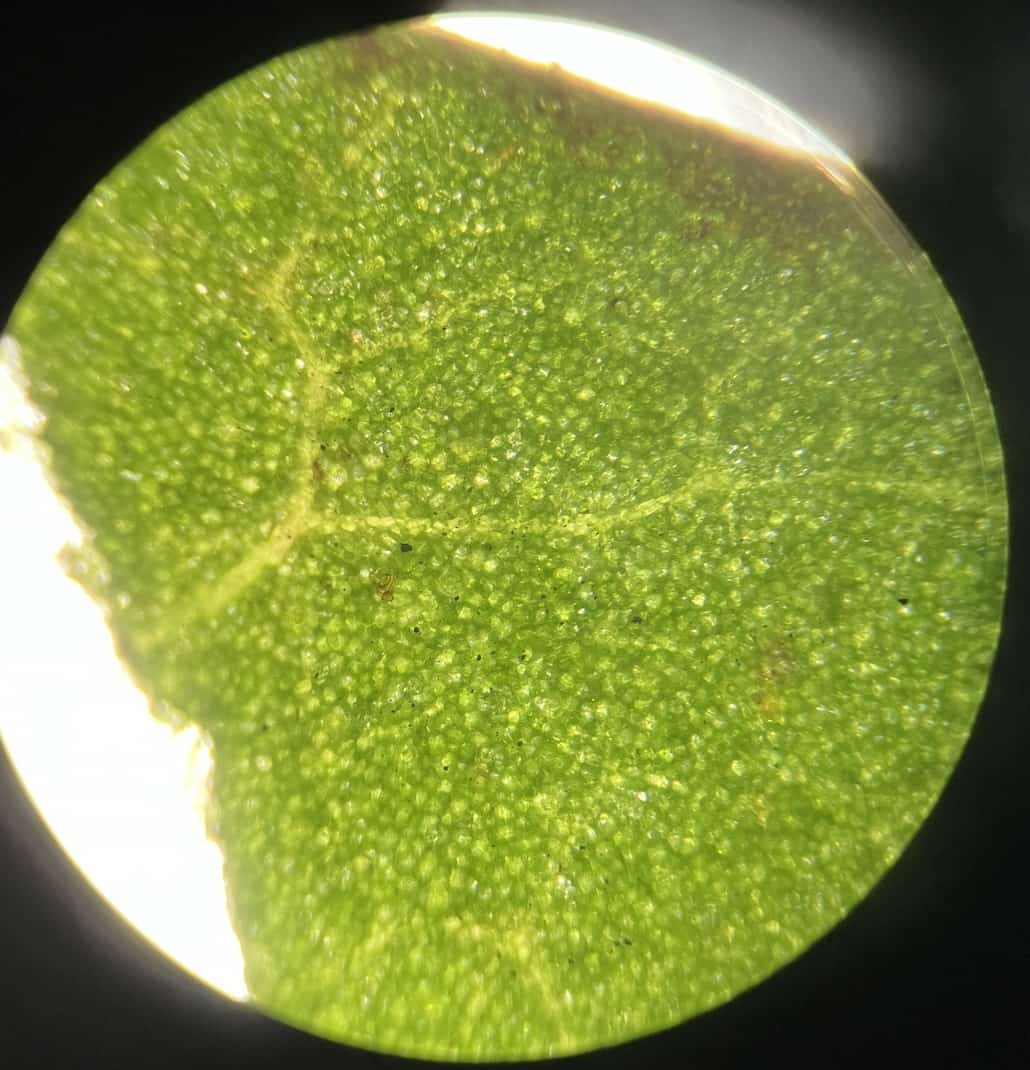

葉の表側(対物4倍・接眼10倍=40倍)

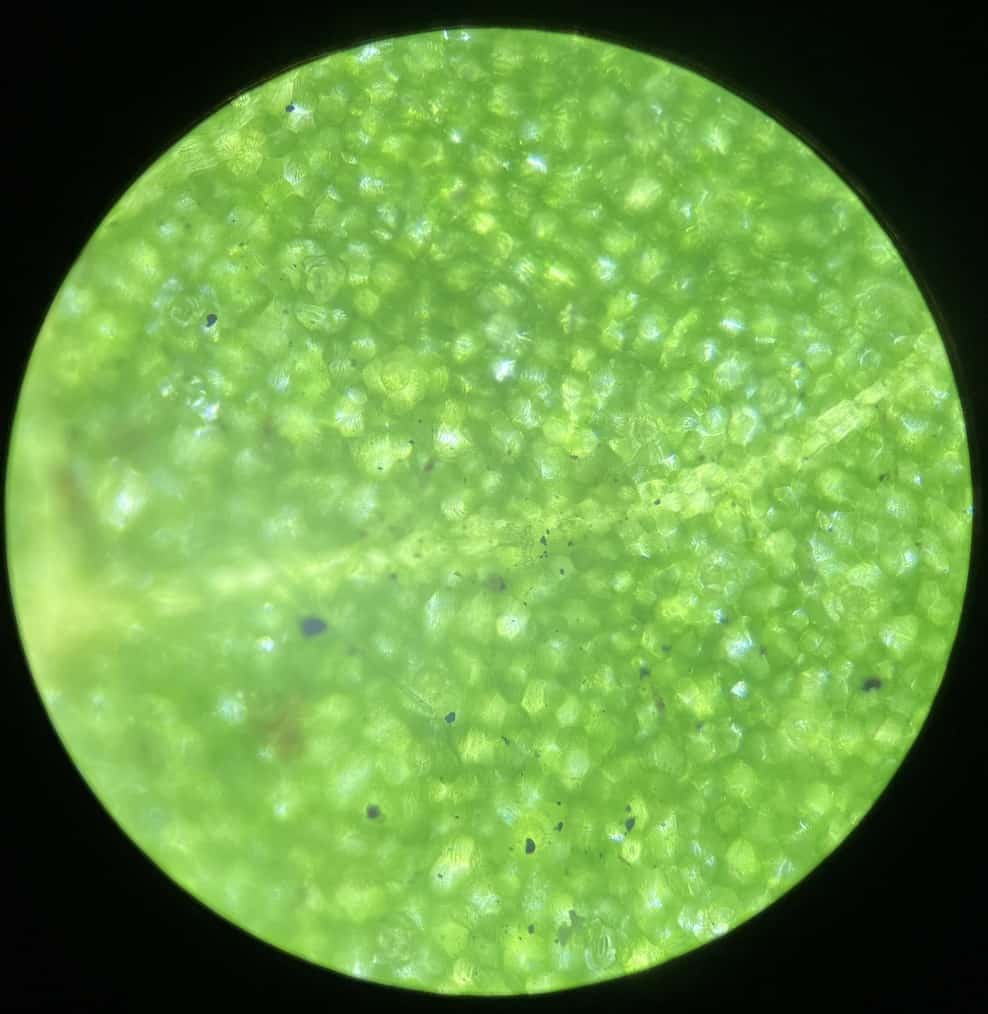

葉の裏側(40倍)

気孔が裏の方が多いのがわかりますが、わかりにくいので倍率を上げます。

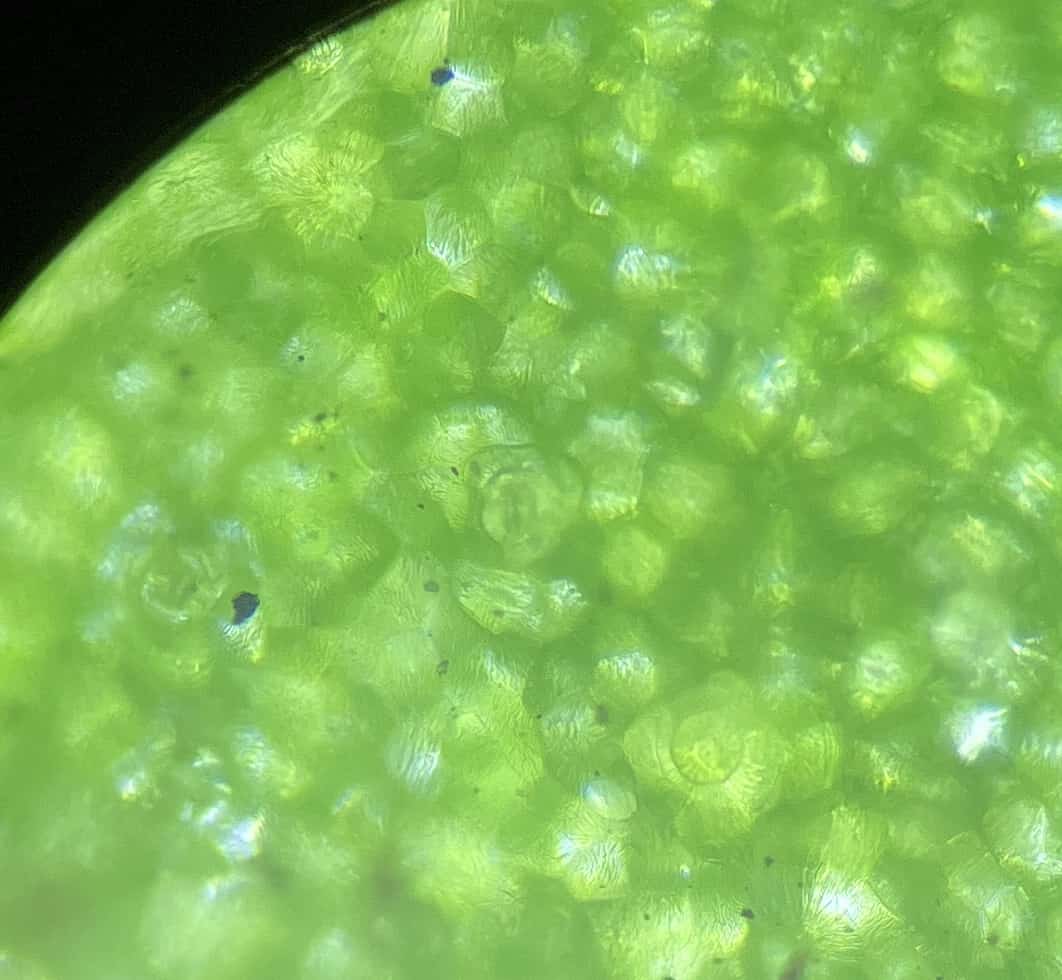

葉の表側(100倍(対物10倍・接眼10倍))

すこ

裏側

明らかに気孔の数が多いですね。

どこにでもある、誰でも手に入る、準備も簡単、観察もしやすい。三拍子そろった理科教材、ドクダミ。さっそく授業に取り入れてみませんか?

【理科の知識ポイント】

-

気孔とは?

植物がガス交換(呼吸・蒸散)を行うための小さな穴。葉の裏面に多く分布しており、乾燥防止の工夫とも言えます。

-

ドクダミが観察しやすい理由

ドクダミの葉は表皮細胞が比較的薄く、光の透過性が高いため、染色しなくても気孔が見えやすいのです。また気孔のある細胞をよくみると、緑色になっているのがわかります。気孔の開け閉めに、エネルギーを使うのでしょうか。面白いところですね。

-

探究につなげるには?

日なたと日陰のドクダミで気孔の数に違いがあるか調べたり、他の植物と比べてみたりすることで、個別の探究課題に発展できます。

【授業で盛り上がる小ネタ】

-

ドクダミのにおいの正体は?

葉や茎をちぎると広がるあの独特なにおい。これは「デカノイルアセトアルデヒド」などの揮発性成分によるもの。抗菌・抗カビ作用があり、植物自身を守る役割を果たしています。

-

薬草としてのドクダミ

「十薬(じゅうやく)」の別名を持つドクダミ。古くから民間薬として使われ、抗菌・利尿・抗炎症作用など、多くの効能があるとされてきました。授業中に少し触れるだけで、生徒の関心がぐっと高まるはずです。

そのほかにもドクダミについてはこちらにまとめました。ご覧ください。

【まとめ】

顕微鏡観察の導入にも、植物のしくみの理解にも、さらには探究活動の足がかりとしても、ドクダミの気孔観察は非常におすすめです。何より、身近な自然を教材に変える面白さを、生徒と共有できるチャンスです。理科教師としての“ネタ帳”に、ぜひ加えておいてください!

お問い合わせ・ご依頼について

科学の不思議やおもしろさをもっと身近に!自宅でできる楽しい科学実験や、そのコツをわかりやすくまとめています。いろいろ検索してみてください!

・運営者・桑子研についてはこちら

・各種ご依頼(執筆・講演・実験教室・TV監修・出演など)はこちら

・記事の更新情報はXで配信中!

![]() 科学のネタチャンネルでは実験動画を配信中!

科学のネタチャンネルでは実験動画を配信中!

2月のイチオシ実験!梱包材で遊ぼう!

- 静電気の時期になってきました。子供と一緒に梱包材で盛り上がろう!→ やめられなくなる!静電気実験20

テレビ番組・科学監修等のお知らせ

- 「月曜から夜更かし」(日本テレビ)にて科学監修・出演しました。

- 2月27日 科学監修をした番組が放送予定です。

書籍のお知らせ

- 1/27 『見えない力と遊ぼう!電気・磁石・熱の実験』(工学社)を執筆しました。

- サクセス15 2月号にて「浸透圧」に関する科学記事を執筆しました。

- 『大人のための高校物理復習帳』(講談社)…一般向けに日常の物理について公式を元に紐解きました。特設サイトでは実験を多数紹介しています。※増刷がかかり6刷となりました(2026/02/01)

- 『きめる!共通テスト 物理基礎 改訂版』(学研)… 高校物理の参考書です。イラストを多くしてイメージが持てるように描きました。授業についていけない、物理が苦手、そんな生徒におすすめです。特設サイトはこちら。

講師・ショー・その他お知らせ

- 3/20(金) 日本理科教育学会オンライン全国大会2026「慣性の法則の概念形成を目指した探究的な学びの実践」について発表します。B会場 第3セッション: 学習指導・教材(中学校)③ 11:20-12:20

- 7/18(土) 教員向け実験講習会「ナリカカサイエンスアカデミー」の講師をします。お会いしましょう。

- 10/10(土) サイエンスショー予定

- 各種SNS X(Twitter)/instagram/Facebook/BlueSky/Threads

Explore

- 楽しい実験…お子さんと一緒に夢中になれるイチオシの科学実験を多数紹介しています。また、高校物理の理解を深めるための動画教材も用意しました。

- 理科の教材… 理科教師をバックアップ!授業の質を高め、準備を効率化するための選りすぐりの教材を紹介しています。

- Youtube…科学実験等の動画を配信しています。

- 科学ラジオ …科学トピックをほぼ毎日配信中!AI技術を駆使して作成した「耳で楽しむ科学」をお届けします。

- 講演 …全国各地で実験講習会・サイエンスショー等を行っています。

- About …「科学のネタ帳」のコンセプトや、運営者である桑子研のプロフィール・想いをまとめています。

- お問い合わせ …実験教室のご依頼、執筆・講演の相談、科学監修等はこちらのフォームからお寄せください。