道端のドクダミが最強の教材?生命力と知恵にあふれる植物のふしぎ(双子葉類の観察)

サイエンストレーナーの桑子研です。毎日が実験。

じめじめした季節、道端や家の裏で、あの独特な香りを放つ植物に出会ったことはありませんか? そう、ドクダミです。「ちょっと臭い…」と敬遠されがちなこの植物、実は中学生の理科の観察テーマとして、驚くほどたくさんの「学び」を秘めているんです。今日は、その強すぎる生命力と、知られざる生態の秘密に迫ってみましょう!

ドクダミの観察と活用 ~生命力あふれる不思議な植物~

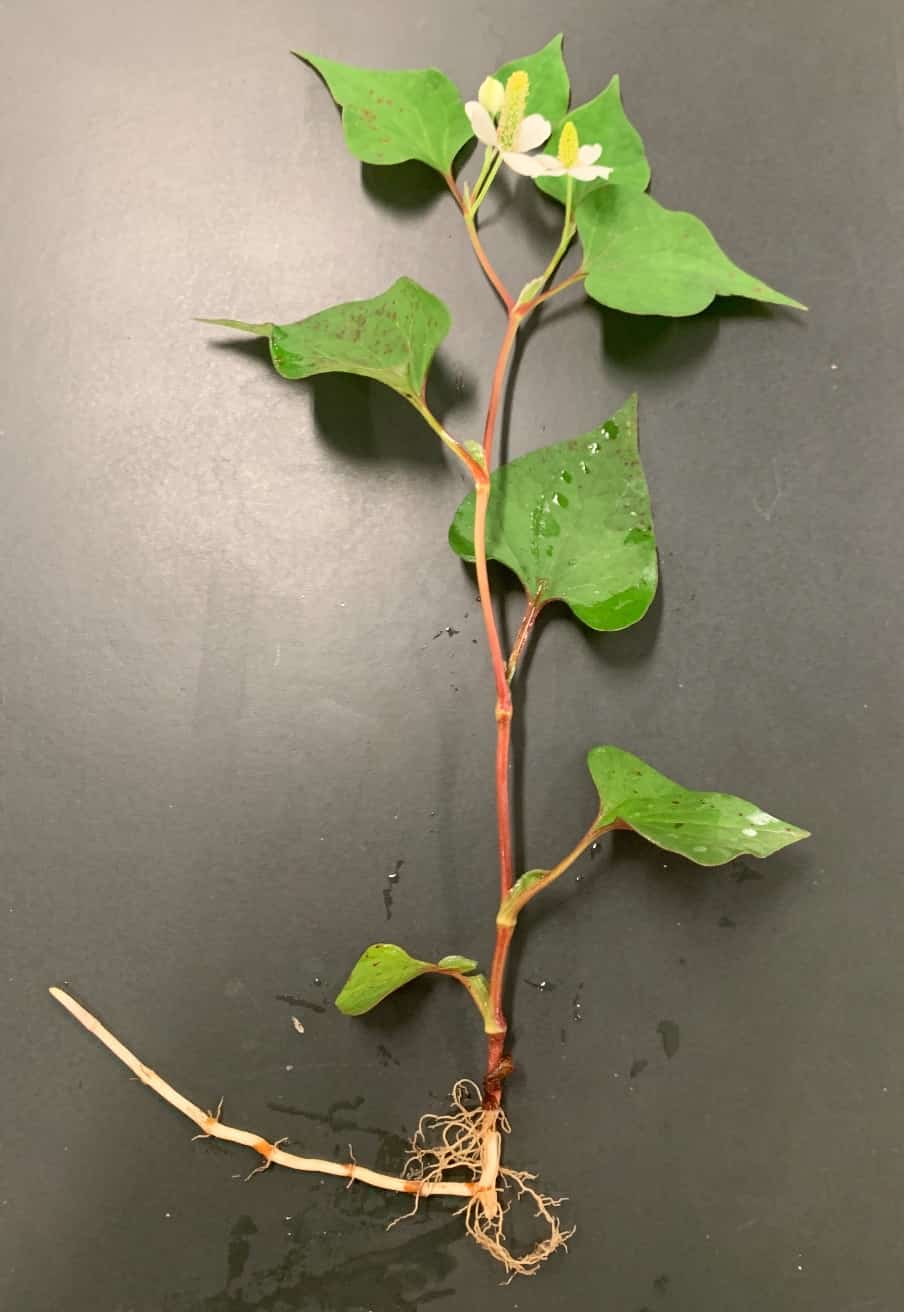

植物観察を双子葉類の例として観察実験に取り入れるものとして、今回は強い生命力を持つドクダミについて、観察を通して学べるポイントをまとめました。

🌿 ドクダミの特徴と生態

ドクダミは、塀の陰や建物の脇など、日陰の湿った場所によく生育している多年草です。あの独特な匂いは「デカノイルアセトアルデヒド」という成分で、実はこれがドクダミ自身をカビや細菌から守るバリアの役目を果たしています。この強烈な匂いと、後述する驚異の繁殖力。ドクダミは、まさに「生きる戦略」の塊のような植物なのです。理科の教材として、これほど優秀な素材はなかなかありません。どこが優秀なのか、じっくり見ていきましょう。

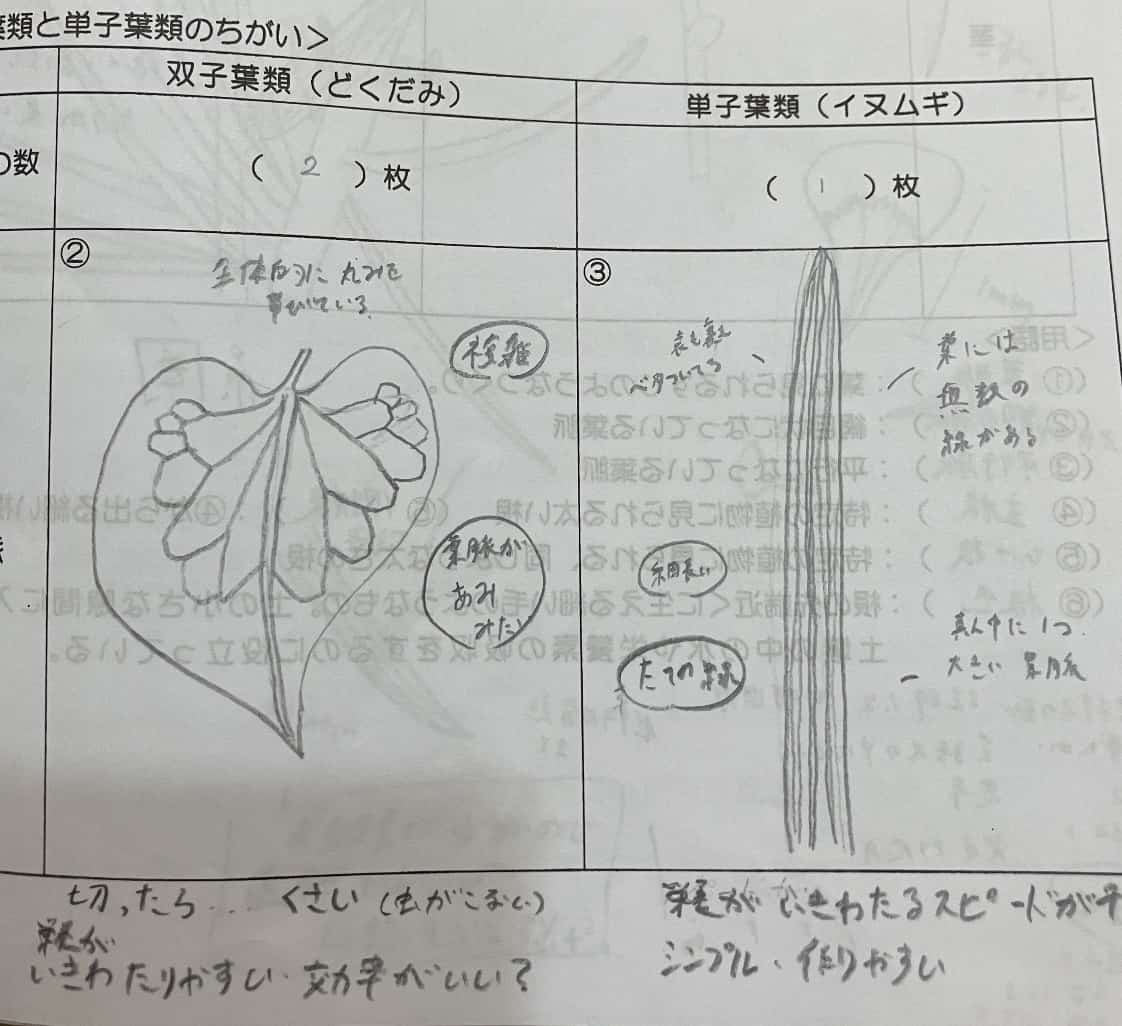

🔬 葉の特徴

- 形状:ハート形でやや厚みがある。

- 脈:網状脈(双子葉類の特徴)。

- 匂い:つぶすと強い独特の臭気を放つ。これは自己防衛(抗菌作用など)のため。

- 葉の構造観察:双子葉類の特徴である網状脈をルーペで観察。

葉は春先は裏面が紫色をしています。

ドクダミの若い葉や、春先の葉の裏側が紫色をしているのは、アントシアニンという色素が多く含まれているためです。アントシアニンは、私たち人間でいう「サングラス」のようなもの。まだ葉が柔らかい春先に、強い紫外線から大切な葉緑体を守るために、この紫色のサングラスをかけている、と考えると分かりやすいですね。

夏に緑色になる理由

夏になり、葉が十分に成長して光合成が活発になると、葉緑素(クロロフィル)の量が増え、アントシアニンの生成が相対的に減少するか、あるいは葉緑素の緑色に隠れて見えにくくなるため、葉の裏側も緑色に見えるようになります。つまり、光合成が十分にできる環境では、植物は光合成を優先し、葉緑素を効率的に使うために緑色を強調する、ということでしょう。

ドクダミで気孔の観察もできます。こちらの記事もどうぞ。

🌼 花の特徴

白い花びらのように見えるものは、実は花びらではなく、葉っぱが変化した「総苞片(そうほうへん)」というものです。

本当の花は、その中央にある黄色い「穂」の部分に、ぎっしりと集まっています。しかも、一つ一つの花には花びらがなく、雄蕊(おしべ)と雌蕊(めしべ)だけという、とてもシンプルな構造をしています。ドクダミは、派手な花びらを作るエネルギーを節約し、代わりに白い総苞片で虫たちの目印(ランディングマーク)にしているのです。なんとも賢い戦略ですね。ちなみに、タンポポのようにたくさんの花が集まるものを頭状花序(とうじょうかじょ)と言いますが、ドクダミのような穂状のものは穂状花序(すいじょうかじょ)と呼ばれます。

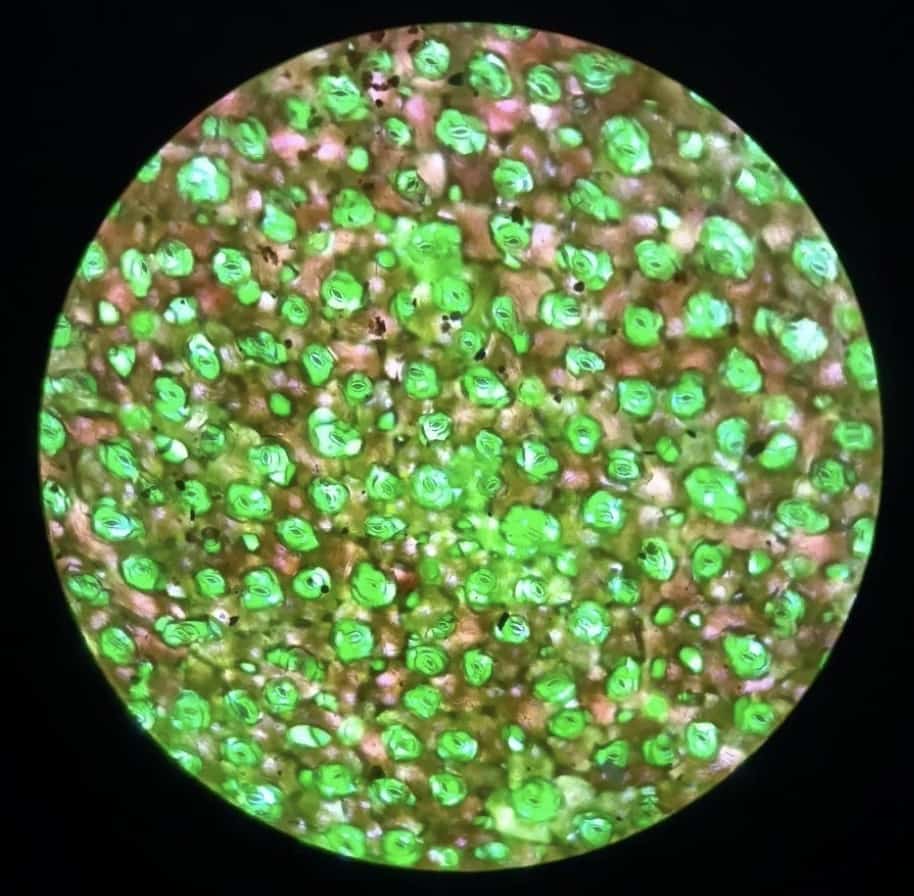

花をとって顕微鏡で見てみました。40倍です。

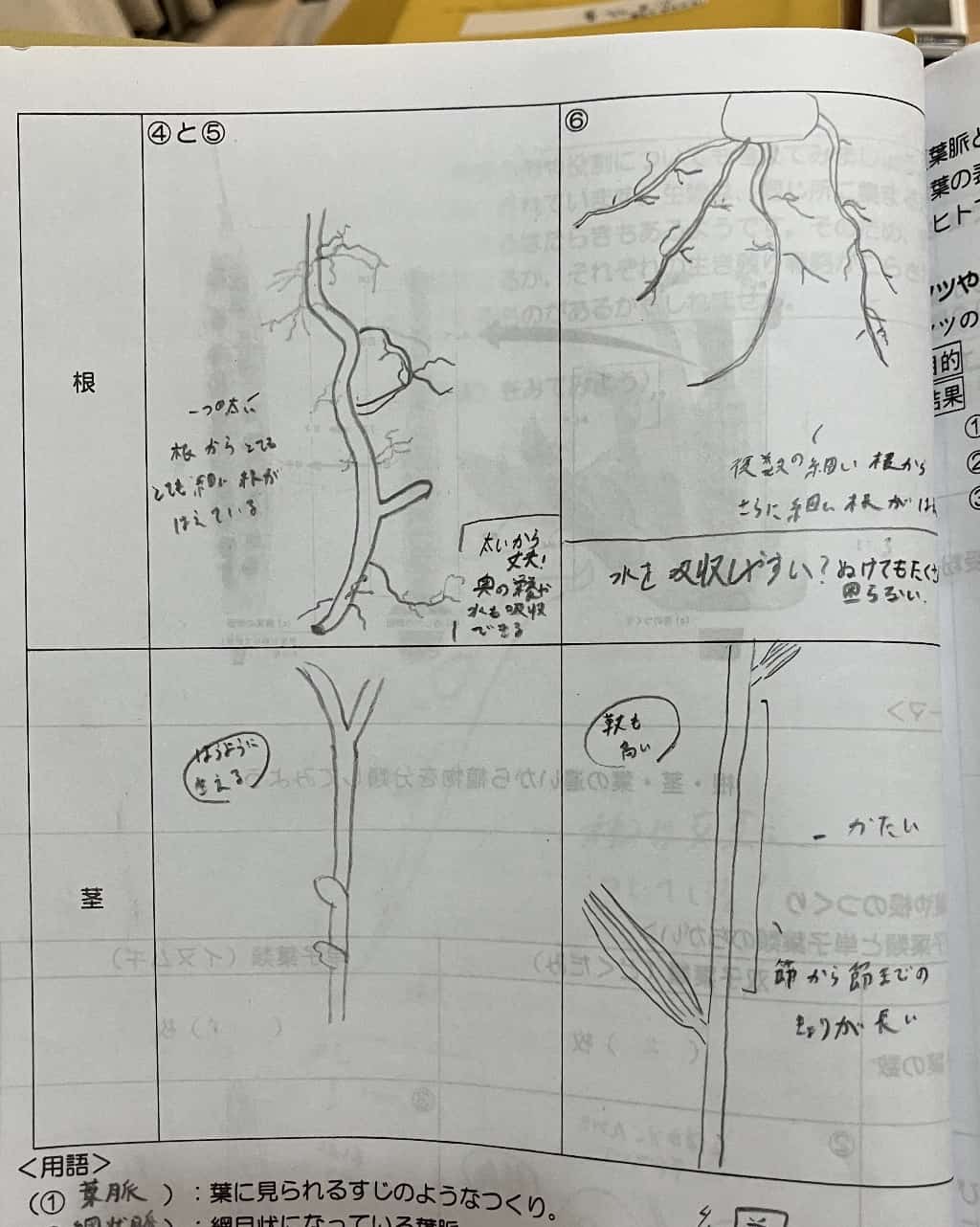

🌱 根の特徴

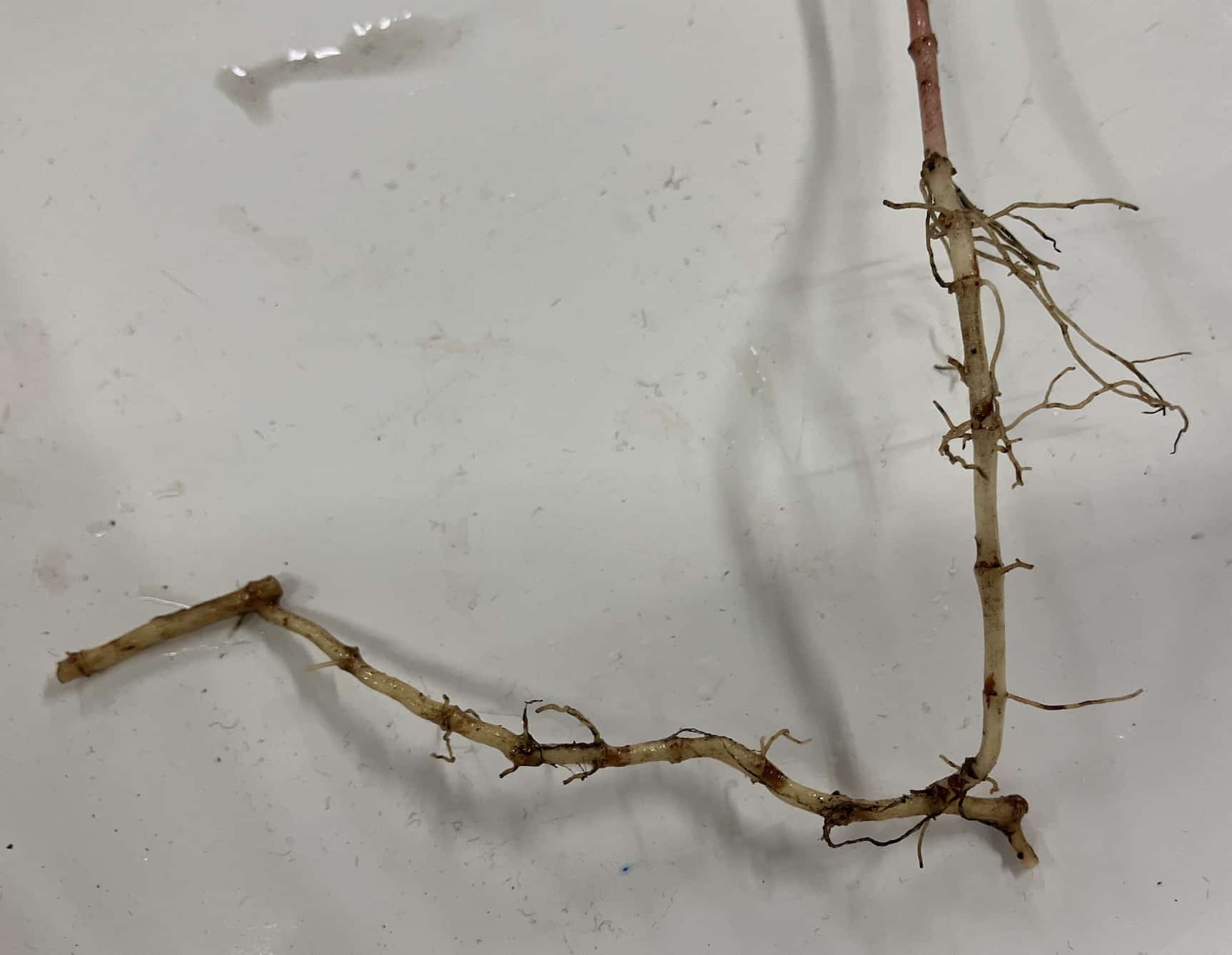

- 根の種類:地下茎の「節(ふし)」から、「不定根(ふていこん)」と呼ばれるひげ状の根が生えます。双子葉類は通常、太い主根とそこから分かれる側根を持ちますが、ドクダミは主根・側根が明確にみられません。これもドクダミのユニークな点です。

- 驚異の繁殖力:ドクダミの強さの秘密は、この地下茎にあります。地下茎が横にどんどん伸びて勢力を広げ、さらに、ちぎれた地下茎のかけらからでも新しい個体として再生できるのです。

- 難防除雑草:この再生能力の高さから、一度生えると根絶やしにするのが難しく、「難防除雑草(なんぼうじょざっそう)」の代表格ともされています。

☀ 生育環境

- 日陰や湿り気のある場所を好む。

- 住宅周辺、庭、道端、林に群生。

- 放置すると一面ドクダミだらけになる。

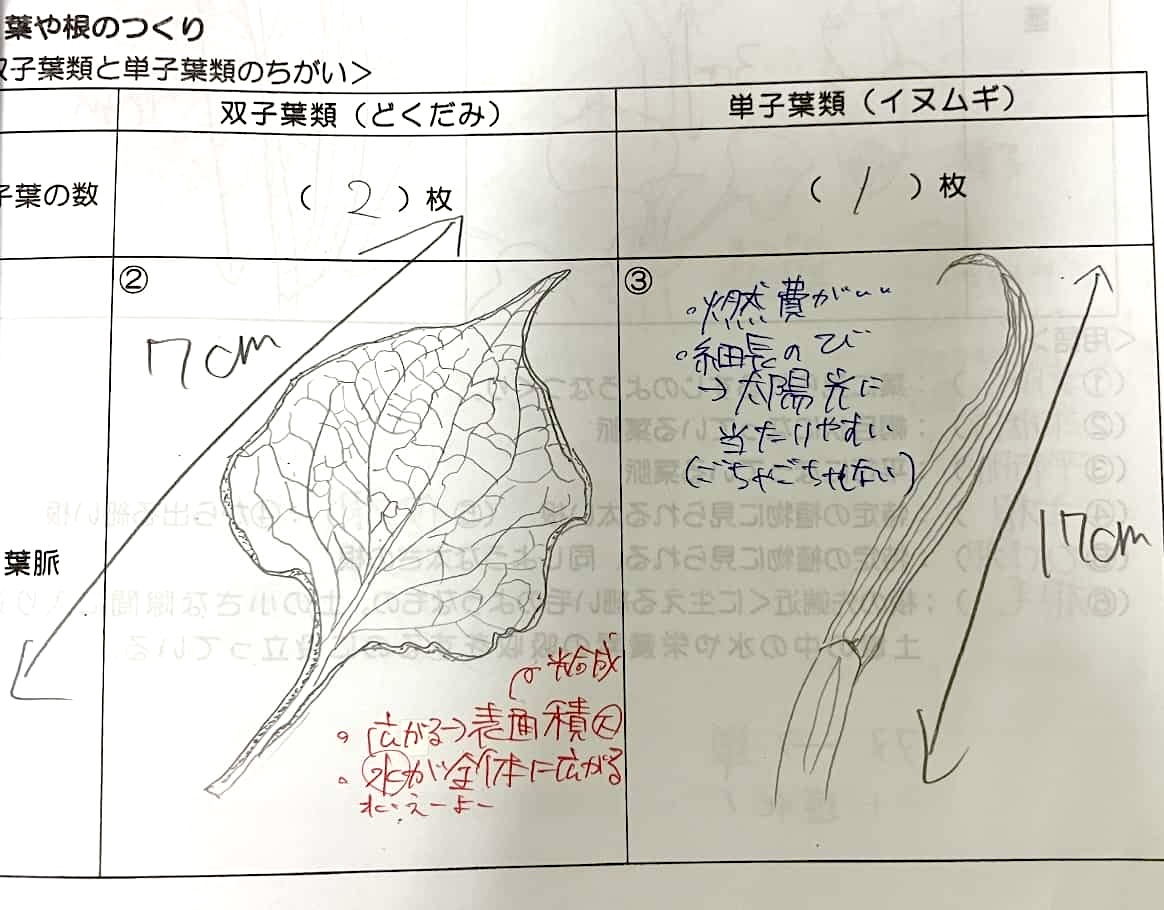

ぜひスケッチもさせておきましょう。双子葉類と単子葉類の比較として使っています。

イヌムギと比較するといいですね。

🤝 ドクダミと人間の関わり

「ドク」という名前から毒草だと思われることもありますが、全くの誤解です。実は古くから私たちの生活に役立ってきた薬草(ハーブ)なんです。

- 名前の由来:一説には「毒や痛みに効く」ことから「毒痛み(どくいたみ)」が転じて「ドクダミ」になったとされています。また、独特の匂いを「毒」に例え、それを「矯める(ためる=治す・正す)」という意味で「毒矯め(どくだめ)」から来ているという説もあります。

- 別名「十薬(じゅうやく)」:ドクダミは「十薬」という別名も持っています。これは、馬に十種類もの薬効がある(あるいは、非常に多くの薬効がある)ことから名付けられたと言われており、古くから重要な民間薬として利用されてきた証です。

- 薬用:消炎作用、抗菌作用があるとされ、ドクダミ茶や湿布など、民間薬として利用されてきました。

- 欧米ではハーブとして人気。

- 観賞用として栽培されることもある。(特に斑入りのものなど)

ドクダミは「難防除雑草」として敬遠されることもありますが、一方で人間の生活に役立つ側面も持つ、非常に興味深い植物です。

ドクダミ観察の授業に向けて

- 葉の形や網状脈を観察し、双子葉類の特徴を理解する。

- 花びらのない花と、葉が変化した総苞片という賢い戦略を学ぶ。

- 地下茎や不定根を観察し、その驚異の繁殖力を実感する。

- 匂いや名前の由来、薬用効果を調べ、植物と人間の深い関係を学ぶ。

「臭い雑草」と一言で片づけてしまうのは、もったいない。ドクダミは、日陰という厳しい環境で生き抜くための知恵と、たくましい生命力に満ちあふれています。身近な場所に生えている植物だからこそ、実際に採取し、その匂いを嗅ぎ、葉や花、根のつくりをじっくり観察することで、植物の「生きる戦略」に驚き、生徒さんの知的好奇心を大いに刺激できるはずです。授業の実験として、ぜひ活用してみてください!

お問い合わせ・ご依頼について

科学の不思議やおもしろさをもっと身近に!自宅でできる楽しい科学実験や、そのコツをわかりやすくまとめています。いろいろ検索してみてください!

・運営者・桑子研についてはこちら

・各種ご依頼(執筆・講演・実験教室・TV監修・出演など)はこちら

・記事の更新情報はXで配信中!

![]() 科学のネタチャンネルでは実験動画を配信中!

科学のネタチャンネルでは実験動画を配信中!