道端の雑草は教材の宝庫!イヌムギで学ぶ「単子葉類」と「開かない花」の秘密

サイエンストレーナーの桑子研です。毎日が実験。

普段、何気なく歩いている道端。そこに生えている「雑草」に目を向けたことはありますか?

「ただの草」と思って通り過ぎてしまうのはもったいない!実は、足元の植物たちは、厳しい自然界を生き抜くための驚くべき「生存戦略」を隠し持っているのです。

今回は、道端でよく見かけるイネ科の植物「イヌムギ」を主役に、理科の授業でも重要な単子葉類の特徴や、ちょっと変わった「花」の秘密に迫ります。いつもの通学路が、少しだけ実験室に変わるかもしれません。

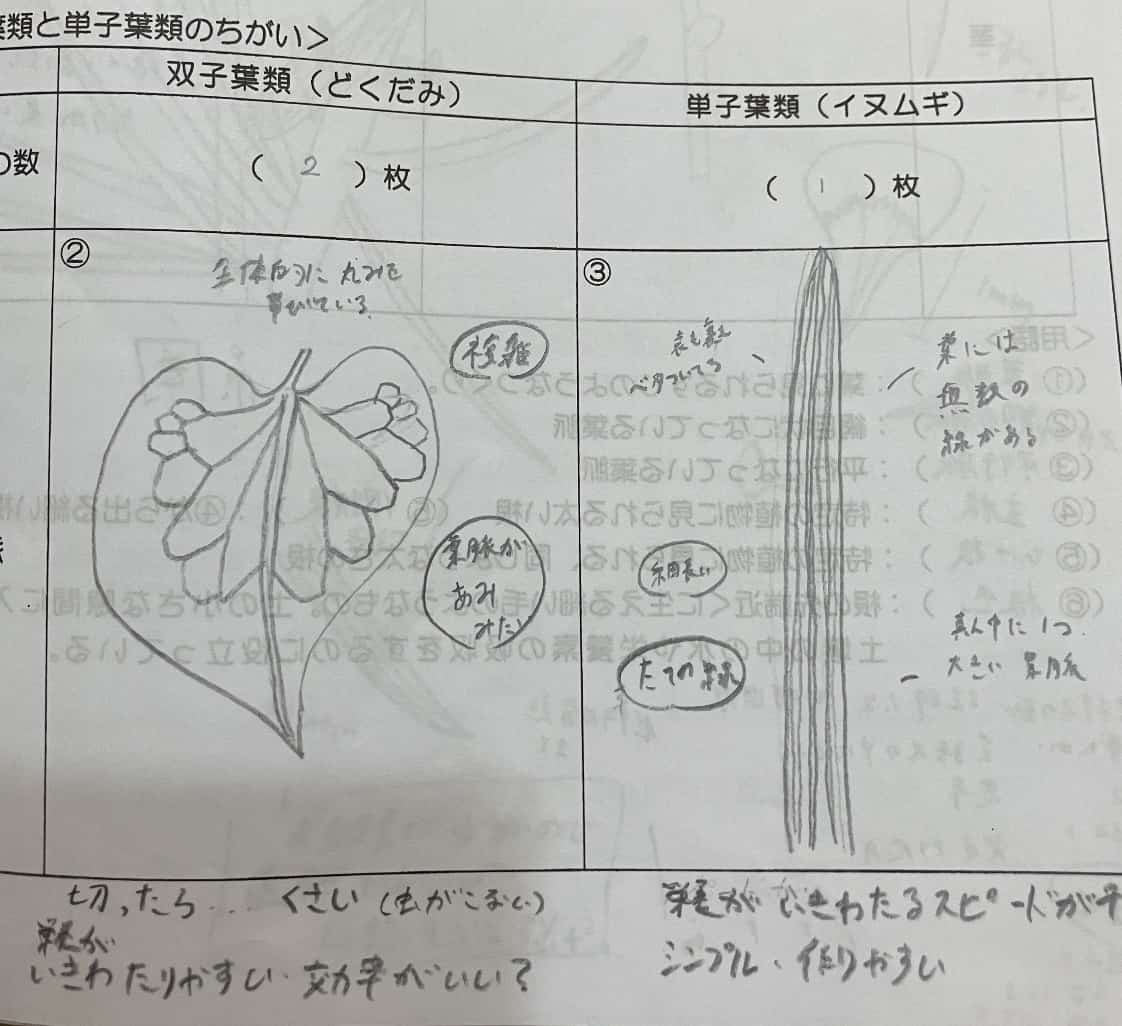

イヌムギの観察 ~身近なイネ科植物を授業で活用~

道端の雑草にも、教科書に載っている植物の法則がぎっしりと詰まっています。今回観察するのは、イネ科スズメノチャヒキ属の植物「イヌムギ」です。

🌱 イヌムギの基本情報

イヌムギは、道端や空き地などに自生する単子葉植物(イネ科)です。名前に「イヌ」とつきますが、これは植物の世界ではしばしば「役に立たない」「似て非なるもの」という意味で使われます(麦に似ているけれど麦ではない、という意味ですね)。

しかし、理科の教材としては超一級品。イネ科の特徴を分かりやすく持っており、単子葉類と双子葉類の違いを理解するのに最適な植物です。

🔎 イヌムギの特徴

まずは教科書的な特徴をおさらいしましょう。これらはすべて、厳しい環境に適応した結果なのです。

- 根:ひげ根(単子葉類の特徴)…浅く広く根を張り、表面の水を素早くキャッチします。

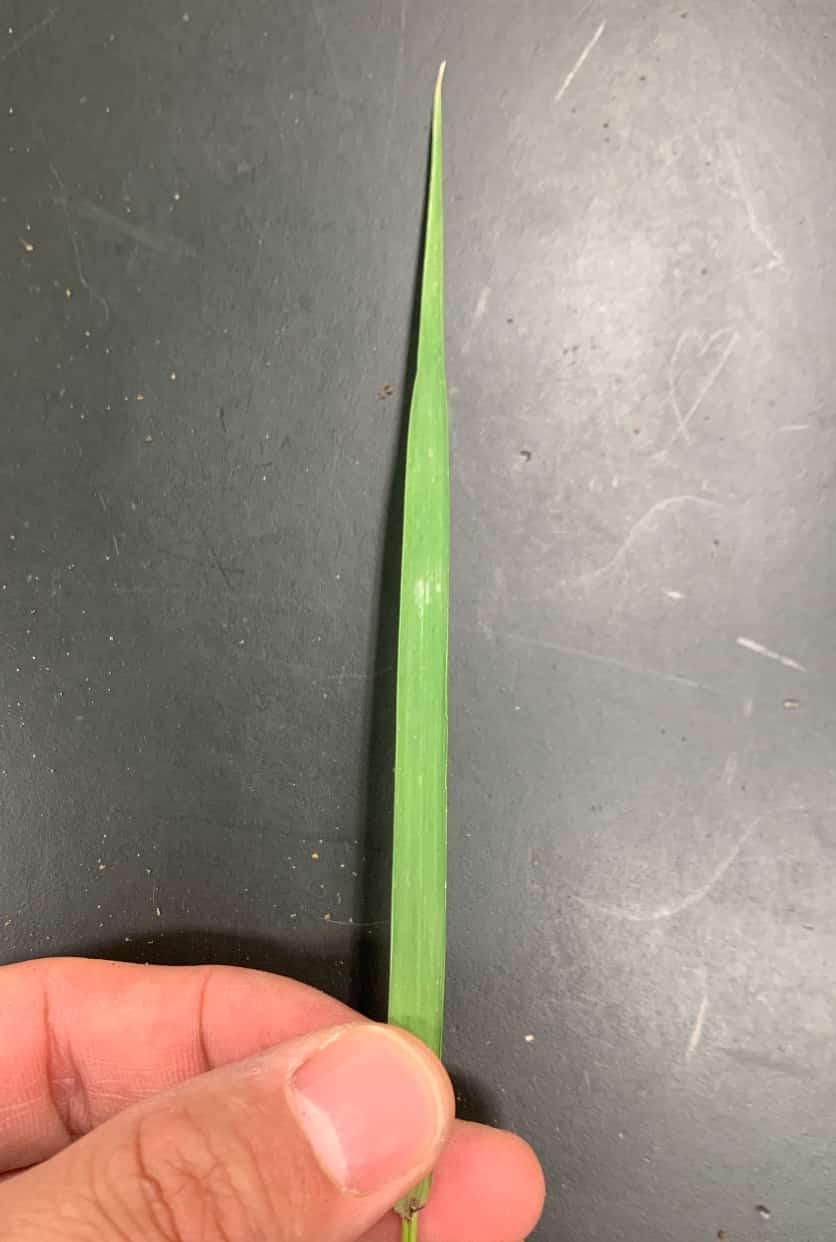

- 葉:平行脈(単子葉類の特徴)…縦にスッと裂けるのが特徴です。

- 花期:5~8月

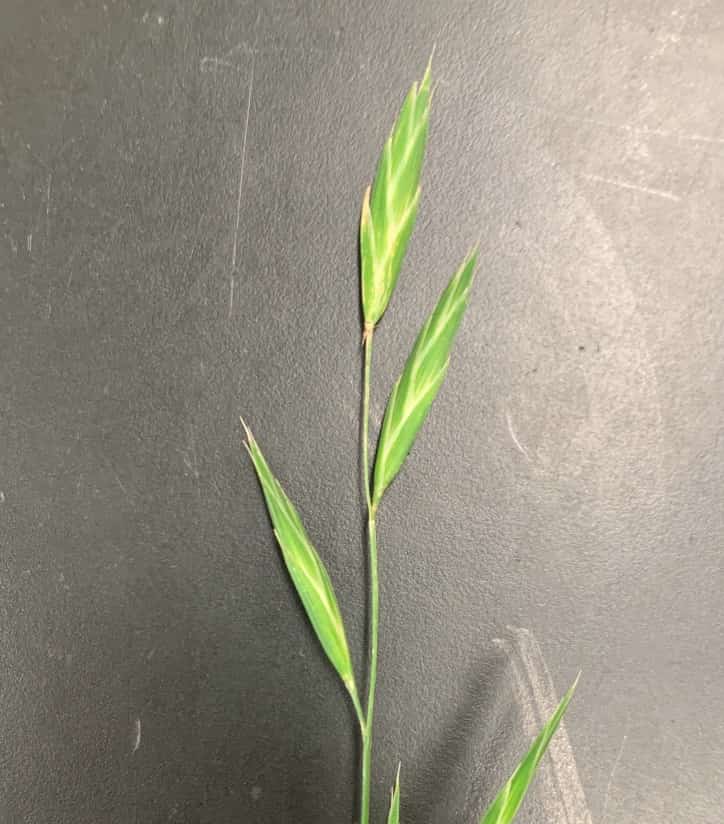

- 花序:茎の先端に円錐花序(えんすいかじょ)を形成

- 繁殖:花冠が開かずに種子を作る「閉鎖花」を持つ

特に面白いのが最後の項目。イヌムギの花は「閉鎖花(へいさか)」と呼ばれる特殊な構造を持っており、なんと花を開かないままで受粉し、種を作ってしまうのです。これについては後ほど詳しく解説します。

🧪 授業準備:イヌムギの観察実験

では、実際に観察してみましょう。

📌 準備するもの

- イヌムギ(道端などで採取。根ごと優しく掘り起こしましょう)

- ルーペまたは顕微鏡

- ピンセット(花や葉を細かく観察するため)

- スケッチ用紙と筆記用具

- 水(根の泥を落とすため)

📝 観察の手順

- 葉の観察

- ルーペを使って葉の脈を確認します。葉の付け根から先端に向かって、筋が平行に走っている平行脈(単子葉類の特徴)が見えるはずです。

- 双子葉類のタンポポ(網状脈)などと比較すると、その違いが一目瞭然です。「葉っぱを縦に裂いてみる」という体験をすると、平行脈の構造がより実感できますよ。

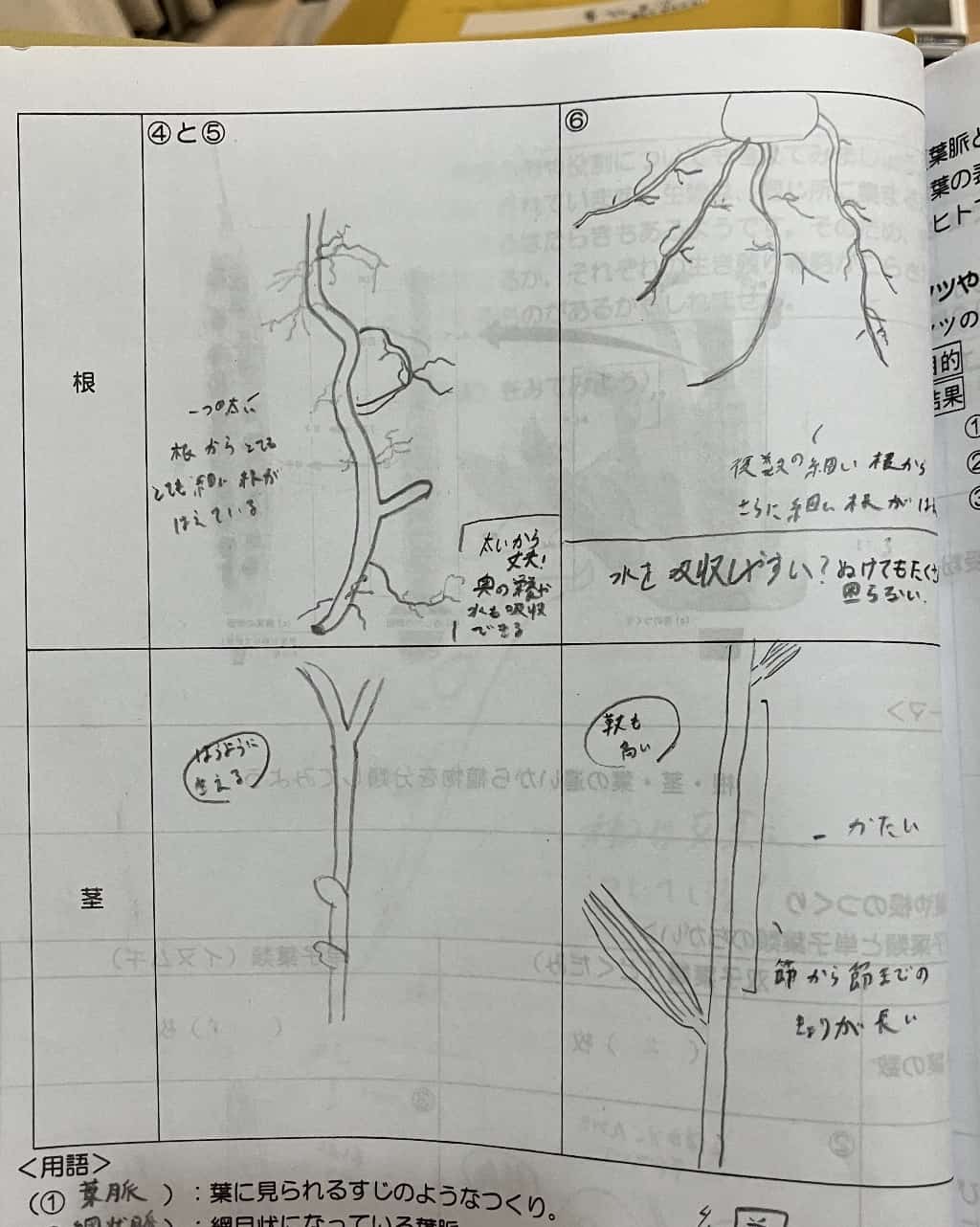

- 根の観察

- 掘り起こしたイヌムギの根を水で軽く洗い流し、構造を観察します。

- 太い根がなく、細い根がたくさん生えているひげ根の特徴をスケッチしましょう。

- 双子葉類の「主根・側根」のシステムとは違い、地面をしっかり掴んで倒れにくくする工夫が見て取れます。

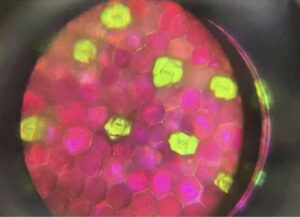

- 花の観察(閉鎖花の確認)

- 茎の先端にある花を観察します。5~8月の時期でも、花びらが開いている様子はほとんど見られません。

- これが「閉鎖花」です。ルーペや顕微鏡で中を覗くと、花が開いていないのに、内部ではオシベとメシベが成熟し、受粉が行われている様子が確認できるかもしれません。

観察の際は、ぜひスケッチも行いましょう。「見る」だけでなく「描く」ことで、細かい構造の違いに気づくことができます。授業では、双子葉類と単子葉類を並べて比較させています。

まとめと発展学習

イヌムギの観察を通して学べること

- 単子葉類の特徴(平行脈・ひげ根)を実物で確認できる

- 閉鎖花という、開かない花の不思議な構造を学ぶ

- 植物が環境に合わせて進化した「繁殖戦略」について考える

なぜ、イヌムギはせっかくの花を開かないのでしょうか? それは、「確実に子孫を残すため」です。風に頼って花粉を飛ばす(風媒花)のは、相手に届かないリスクがあります。しかし、自分の家(花の中)で受粉を済ませてしまえば、天気が悪くても、周りに仲間がいなくても、100%確実に種を作ることができます。 この閉鎖花は、環境が厳しい場所でも命をつなぐための、植物の賢い知恵なのです。

「なぜ花を開かないの?」という問いからスタートし、植物の生き残り戦略にまで思いを馳せる。そんな深い学びが、道端の雑草観察には詰まっています。

お問い合わせ・ご依頼について

科学の不思議やおもしろさをもっと身近に!自宅でできる楽しい科学実験や、そのコツをわかりやすくまとめています。いろいろ検索してみてください! ・運営者・桑子研についてはこちら ・各種ご依頼(執筆・講演・実験教室・TV監修・出演など)はこちら ・記事の更新情報はXで配信中!

![]() 科学のネタチャンネルでは実験動画を配信中!

科学のネタチャンネルでは実験動画を配信中!