ナリカ・カサイエンスアカデミー実験講座(光・電気)を実施しました

サイエンストレーナーの桑子研です。毎日が実験。

理科室で繰り広げられる「なぜだろう?」「おもしろい!」という生徒たちの声、それは私たち理科教師にとって何よりの喜びですよね。しかし、日々の授業準備や、生徒のつまずきやすいポイントへの対応に追われる中で、「もっと生徒の心に残る実験を」「理科が苦手な子も夢中になる工夫はないか」と、頭を悩ませることも少なくないのではないでしょうか。特に、光や電気回路といった定番テーマは、奥が深いからこそ、その面白さをいかに生徒に伝えるかが腕の見せ所です。

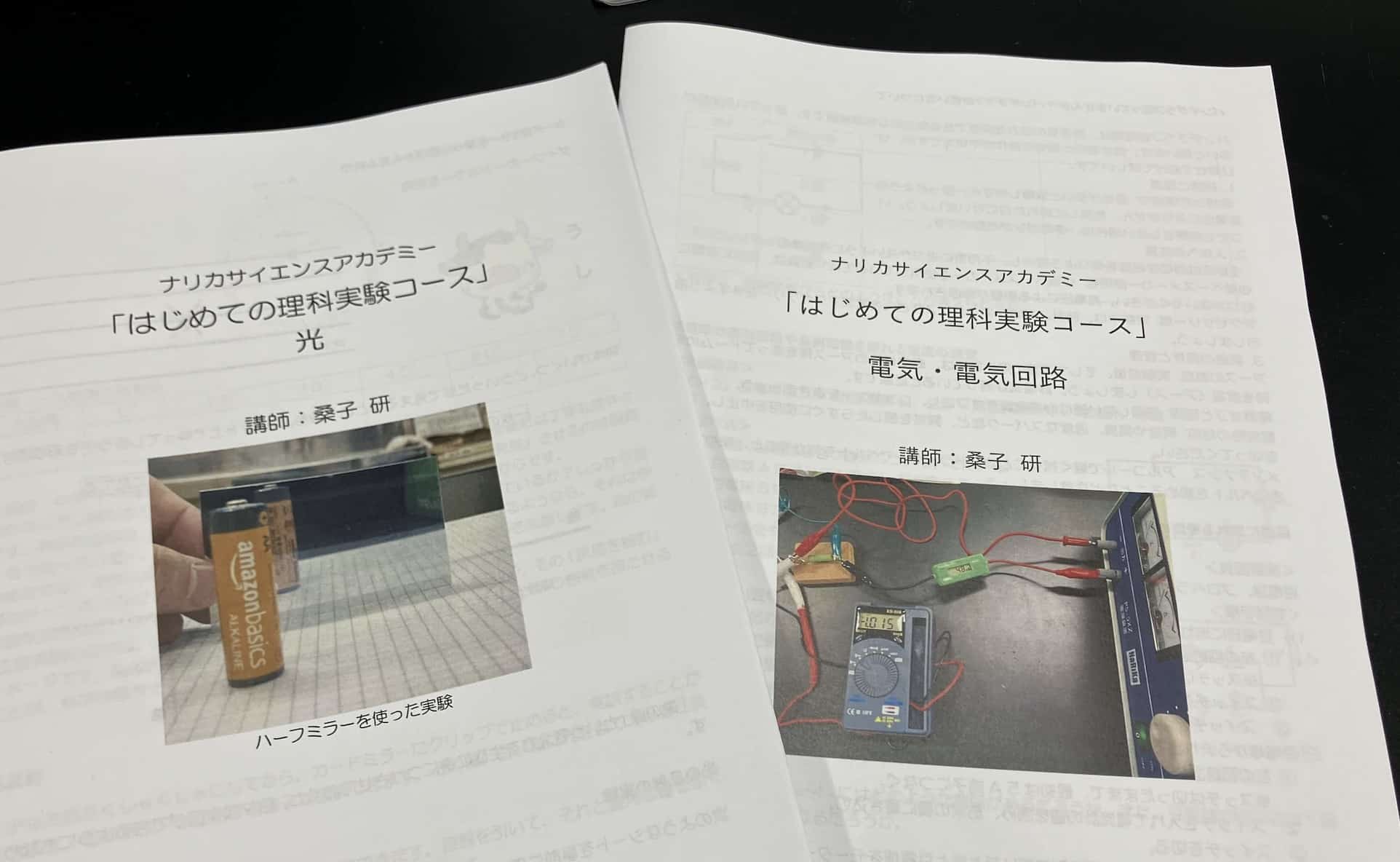

ナリカ主催「ナリカ・カサイエンスアカデミー」にて、実験講座の講師を務めさせていただきました。今回の講座では、中学校の理科教師の皆様が日々の授業で「すぐに役立つ」ことを最優先に、生徒の「なぜ?」「おもしろい!」を劇的に引き出すための実験の工夫や、効果的な指導ポイントを、実践を交えながらたっぷりとお伝えしました。

第1部「光」:生徒の探究心をくすぐる“驚きの見せ方”

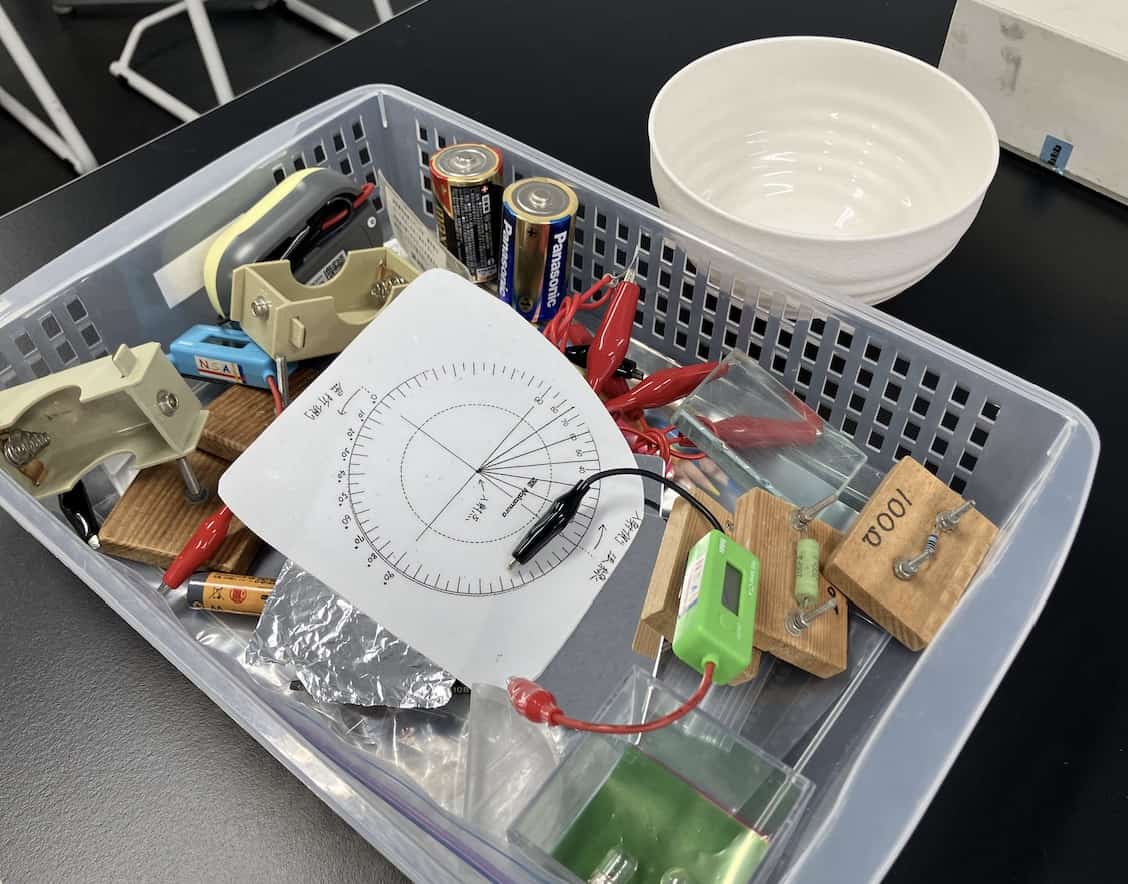

13:20〜14:50の第1部では、《光の反射・屈折と色の不思議》をテーマに、定番の題材に新たな光を当てました。光の三原色や色の三原色といった基本的な内容は押さえつつも、生徒の「もっと知りたい!」という探究心をく刺激する実験の工夫や教材の見せ方に焦点を当ててご紹介。内容は次のとおりです。

- 記録タイマーdの紹介

- 導入で心をつかむ!カード型ミラーを使った光の遊び ミラーに映った像が現実とどう違うのか?左右反転や奥行きの感覚を試す簡単な遊びを通じて、光の進み方に自然と興味がわきます。遊びのように始められるので、最初の「食いつき」に最適です。

- 反射を体感!光源装置と鏡・プリズムによる実験 光がどのように反射するのか、屈折するのか、目で見て体感することで、教科書だけでは伝わりにくい現象を深く理解できます。

- ハーフミラーで“像の不思議”を探る ハーフミラーを用いることで、「鏡の中にある世界」がどう成立しているのか、像の重なりや反転を視覚的に楽しめます。生徒の想像力を掻き立てる、まさに「不思議」を体験できる時間です。

- 光の“曲がり方”をまち針で検証! まち針を指して「曲がって見える」現象を利用し、屈折のメカニズムに迫ります。ただの見た目の違いではなく、光線の進む経路がどう変化するのかを、視覚と記録で検証していくことで、科学的な思考力を養います。

- 水槽キューブを使った反射・屈折の探究実験 反射と屈折が同時に起こる様子を観察できるこの実験は、生徒の理解度や興味に合わせて、さらに深い探究へと導くことが可能です。

- プリズムを使った光の分光

科学遊びから入っていき、色々な教材について紹介しました。申込者は14名でした。まち針を使った実験や、水槽キューブを使った実験が特に受けている様子でした。

第2部「電気回路」:つまずきを「なるほど!」に変える実践的ノウハウ

第2部では、生徒が特に苦手意識を持ちやすい電気回路(直列・並列)実験に焦点を当てます。教科書ではサラリと流されがちな「つまずきやすいポイント」を明確にし、それを「なるほど!」に変えるための具体的な解決法を、実際の実験を交えて丁寧に解説しました。

- バンデグラフの紹介 学校で眠りがちなバンデグラフについて、演示をして使い方を紹介しました。また夏場でも実験ができる帯電ガンについても紹介しました。

- 電流の大きさを正しく測る:プチメーターで測定体験 シンプルな直列回路を作り、プチメーターで電流を測定します。「どこに接続すればいいのか?」「どうすれば壊さずに使えるか?」といった、初心者がつまずきやすい点を体験しながら学ぶことで、測定の基礎を確実に身につけます。

- 意外と苦戦する?電圧測定の落とし穴 並列回路での電圧のかかり方は、生徒だけでなく教師も混乱しがちです。測定の接続ポイントや、誤差を抑える設置方法、回路図と実物の対応のさせ方など、授業前に知っておくと安心なポイントを丁寧に紹介し、自信を持って指導できるようサポートします。

- 電圧を変えるとどうなる?オームの法則を体感 電圧を変えることで流れる電流の変化を測定。オームの法則を肌で感じられるこの実験は、データ整理とグラフ化の指導にもつながります。生徒に 「グラフで見て気づく」経験をさせる のに最適な活動となるでしょう。

- 鉛筆が導線に!? 鉛筆回路とモデル化の導入 鉛筆の芯を使って電流の通り道を観察し、抵抗の概念へとつなげます。「なぜ電流が弱くなるのか?」「物質によって通りやすさが違うのか?」といった疑問を引き出す良い導入です。また、この現象をモデル化することで、理論と実験を結びつける思考も促します。

こちらも14名の申し込みがありました。次のような感想が寄せられました。

お問い合わせ・ご依頼について

科学の不思議やおもしろさをもっと身近に!自宅でできる楽しい科学実験や、そのコツをわかりやすくまとめています。いろいろ検索してみてください!

・運営者・桑子研についてはこちら

・各種ご依頼(執筆・講演・実験教室・TV監修・出演など)はこちら

・記事の更新情報はXで配信中!

![]() 科学のネタチャンネルでは実験動画を配信中!

科学のネタチャンネルでは実験動画を配信中!