ma=F を「感じる」運動方程式を導き出す実験の手順

サイエンストレーナーの桑子研です。毎日が実験。

「高校物理でもっとも大切な数式は何ですか?」

そう問われたら、皆さんは何と答えるでしょうか?アインシュタインの相対性理論を象徴するあの式や、エネルギー保存の法則を示す式など、様々な意見があるかもしれません。しかし、多くの物理学者が「これぞ!」と挙げるのは、やはり運動方程式 ではないでしょうか。

このシンプルながら奥深い数式は、私たちの身の回りにあるあらゆる「動き」の根源を解き明かす鍵となります。例えば、ボールを投げたときの放物線、車の加速、さらにはロケットが宇宙に飛び立つ現象まで、すべてこの運動方程式によって説明できます。物理学の土台をなす最重要法則と言えるでしょう。

しかし、この重要な法則を単に「力は質量と加速度に比例する」と板書するだけでは、生徒たちはその真髄をなかなか体感できません。そこで今回は、この 「運動の第2法則」 、すなわち質量・加速度・力の関係 () を、生徒たちが実際に手を動かし、目で見て、肌で感じられる実験をご紹介します。

実験の目的:質量・加速度・力の関係を探る

この実験の目的は、物体に働く力 (F)、物体の質量 (m)、そして物体の加速度 (a) の間にどのような関係があるのかを、データに基づいて明らかにすることです。最終的には、あの有名な運動方程式 を自分たちの手で導き出すことを目指します。

授業準備:実験を成功させるためのヒント

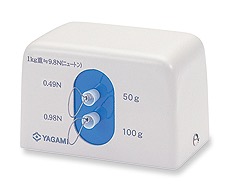

この実験では、定力装置という実験器具を使います。定力装置は、その名の通り、静止している物体も運動している物体も、常に一定の力で引っ張り続けることができる優れものです。手で引っ張る実験では、どうしても力の加減が不安定になりがちですが、定力装置を使えば、生徒のテクニックに左右されず、安定した結果を得ることができます。

定力装置には通常、2本のワイヤーが付いています。例えば、私が使用している「定力装置 DJ-0461」の場合、上のワイヤーが約 (約 の重さ)、下のワイヤーが約 (約 の重さ) で物体を引いてくれます。実際にばねばかりで確認してみると、多少のばらつきはありますが、おおよそこれらの力で常に引いてくれることが確認できます。

「定力装置はちょっと高価で…」と感じる先生もいらっしゃるかもしれません。確かに1万円程度するので、個人で気軽に購入するのは難しいですよね。しかし、学校の予算で各班に1台ずつ導入できれば、生徒の実験精度は格段に上がります。もちろん、力学台車を生徒が手で引っ張り、ばねばかりで力を一定に保つという方法でも実験は可能ですが、より正確で再現性の高い結果を得るためには、定力装置の導入をぜひ検討してみてください。

科学のレシピ:準備と手順

さあ、具体的な実験の準備と手順を見ていきましょう。

準備するもの

- 定力装置: 定力装置 DJ-0461 (※ワイヤーの引く力は製品によって異なりますので、ご使用の装置で確認してください)

- 力学台車:

- ビースピ (簡易速度計測器): 2台 (例: BeeSpi V)

- 1mの定規: 測定区間の設定に

- 割り箸:

- 油粘土: 質量を加えるため (例: の塊を3個)

- 電子天秤: 油粘土の質量を正確に測るため

- ニュートンばねばかり: 程度まで測れるもの (定力装置の引く力の確認用)

- 電卓: 加速度の計算用

- ビニールテープ: 部品の固定用

【ビースピについて】 「ビースピ」とは、光電センサーを使って物体の通過時刻を計測し、そのデータから速度を算出してくれる便利な装置です。2台のビースピを使うことで、ある区間を通過する前後の速度を測定し、そこから加速度を求めることができます。

実験方法

- ニュートンばねばかりの準備: ニュートンばねばかりを横にして持ち、赤い指針が を示すように調整します。

- 定力装置の引く力の確認: 定力装置のワイヤーの引く力を、ばねばかりで実際に測定しておきましょう。上のワイヤー、下のワイヤー、それぞれについて記録します。

- 上のワイヤー:

- 下のワイヤー: この数値は、後の考察で非常に重要になります。

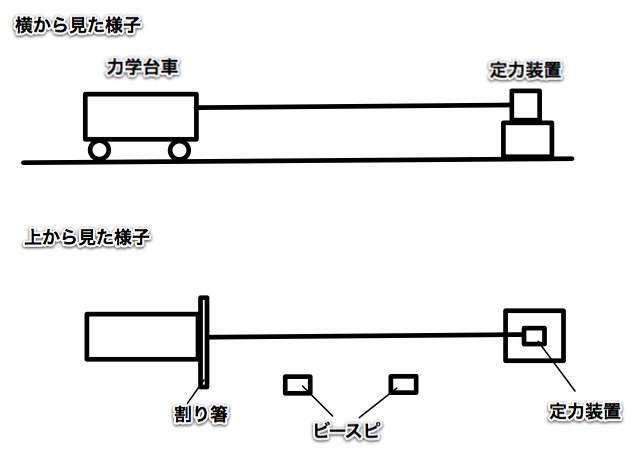

- 力学台車の準備: 力学台車に割り箸をビニールテープなどで固定します。この割り箸を使い、ビースピのセンサーが感知しやすいようにしたり、定力装置のワイヤーのフックをかけやすい場所を作ったりします (下図参照)。

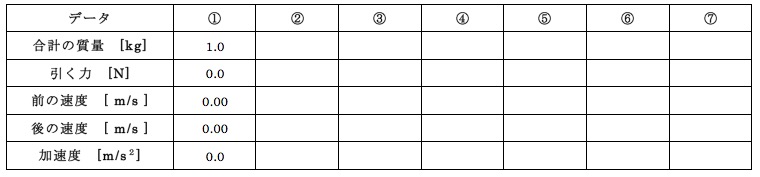

- 実験条件の設定とデータの取得: 次の①~⑦の条件で力学台車を動かしながら、2つのビースピで測定した速度と、その間の距離を使って加速度を求めます。加速度は、等加速度運動の公式である を利用して算出します。ここで、 は最初のビースピを通過したときの速度、 は2番目のビースピを通過したときの速度、 は2つのビースピ間の距離、 が求める加速度です。 なお、力学台車自体の質量は とします。

- ① 実験なし: 比較対象として。

- ② おもりなしで、上のワイヤーのみで引っ張る。 (力一定、質量変化なし)

- ③ おもりなしで、下のワイヤーのみで引っ張る。 (力一定、質量変化なし)

- ④ おもりなしで、上と下のワイヤー両方を引っかけて引っ張る。 (力一定、質量変化なし)

- ⑤ 台車に のおもりをのせて、下のワイヤーのみで引っ張る。 (力一定、質量変化あり)

- ⑥ 台車に のおもりをのせて、下のワイヤーのみで引っ張る。 (力一定、質量変化あり)

- ⑦ 台車に のおもりをのせて、下のワイヤーのみで引っ張る。 (力一定、質量変化あり)

実験のまとめと考察:グラフから法則を見つけよう!

実験データが得られたら、いよいよその関係性をグラフで視覚化し、考察を深めていきます。

- – グラフの作成: ①~④のデータを使って、加速度 を縦軸、引く力 を横軸とするグラフを作成します。このグラフからは、引く力と加速度の間にはどのような関係があるかが見えてくるはずです。

- – グラフの作成: ③、⑤、⑥、⑦のデータを使って、加速度 を縦軸、質量 を横軸とするグラフを作成します。このグラフからは、質量と加速度の間にはどのような関係があるかが見えてくるでしょう。

- – グラフの作成: さらに、③、⑤、⑥、⑦のデータから、加速度 を縦軸、質量 の逆数 を横軸とするグラフを作成します。このグラフを作成することで、ある重要な関係性が浮かび上がってきます。

この実験からわかること

実際にこの実験を行ってみると、次のような興味深い結果が得られるでしょう。

- – グラフからは、引く力と加速度にはきれいな 比例関係があることがわかります。つまり、力を2倍にすれば、加速度も2倍になるということです。

- – グラフを見ると、 反比例の関係があることがわかります。これは、同じ力で引っ張っても、物体の質量が大きくなればなるほど、加速しにくくなることを意味します。

- そして、– グラフを作成してみると、驚くほど美しい 比例関係が見て取れます。

これらの実験結果を総合すると、次の式を導き出すことができます。

ここで、 は比例定数です。もし、 の物体を で加速させるのに必要な力を と定義すると、 は となり、最終的にあの有名な運動方程式 が導き出されるのです!そして、このときの力の単位を「ニュートン ()」と定義しているという説明までつなげることができれば、生徒たちは「力」という概念がどのように定義されているのかを深く理解できるでしょう。

この実験を通じて、生徒たちは単に公式を暗記するのではなく、その背景にある物理法則を自らの手で探求し、導き出す喜びを味わうことができます。比較的安価な実験道具でも十分実施可能ですので、ぜひ皆さんの授業に導入してみてはいかがでしょうか? きっと生徒たちの物理への興味・関心を一層引き出すことができるはずです!

お問い合わせ・ご依頼について

科学の不思議やおもしろさをもっと身近に!自宅でできる楽しい科学実験や、そのコツをわかりやすくまとめています。いろいろ検索してみてください!

・運営者・桑子研についてはこちら

・各種ご依頼(執筆・講演・実験教室・TV監修・出演など)はこちら

・記事の更新情報はXで配信中!

![]() 科学のネタチャンネルでは実験動画を配信中!

科学のネタチャンネルでは実験動画を配信中!

2月のイチオシ実験!梱包材で遊ぼう!

- 静電気の時期になってきました。子供と一緒に梱包材で盛り上がろう!→ やめられなくなる!静電気実験20

体中に梱包材をはりつけてみよう!

体中に梱包材をはりつけてみよう!

テレビ番組等・科学監修等のお知らせ

- 「月曜から夜更かし」(日本テレビ)にて科学監修・出演しました。

書籍のお知らせ

- 1/27 『見えない力と遊ぼう!電気・磁石・熱の実験』(工学社)を執筆しました。

- サクセス15 2月号にて「浸透圧」に関する科学記事を執筆しました。

- 『大人のための高校物理復習帳』(講談社)…一般向けに日常の物理について公式を元に紐解きました。特設サイトでは実験を多数紹介しています。※増刷がかかり6刷となりました(2026/02/01)

- 『きめる!共通テスト 物理基礎 改訂版』(学研)… 高校物理の参考書です。イラストを多くしてイメージが持てるように描きました。授業についていけない、物理が苦手、そんな生徒におすすめです。特設サイトはこちら。

講師等・ショー・その他お知らせ

- 2/20(金)「生徒の進学希望実現支援事業」研究授業@福井県立若狭高等学校 講師

- 3/20(金) 日本理科教育学会オンライン全国大会2026「慣性の法則の概念形成を目指した探究的な学びの実践」について発表します。B会場 第3セッション: 学習指導・教材(中学校)③ 11:20-12:20

- 7/18(土) 教員向け実験講習会「ナリカカサイエンスアカデミー」の講師をします。お会いしましょう。

- 10/10(土) サイエンスショー予定

- 各種SNS X(Twitter)/instagram/Facebook/BlueSky/Threads

Explore

- 楽しい実験…お子さんと一緒に夢中になれるイチオシの科学実験を多数紹介しています。また、高校物理の理解を深めるための動画教材も用意しました。

- 理科の教材… 理科教師をバックアップ!授業の質を高め、準備を効率化するための選りすぐりの教材を紹介しています。

- Youtube…科学実験等の動画を配信しています。

- 科学ラジオ …科学トピックをほぼ毎日配信中!AI技術を駆使して作成した「耳で楽しむ科学」をお届けします。

- 講演 …全国各地で実験講習会・サイエンスショー等を行っています。

- About …「科学のネタ帳」のコンセプトや、運営者である桑子研のプロフィール・想いをまとめています。

- お問い合わせ …実験教室のご依頼、執筆・講演の相談、科学監修等はこちらのフォームからお寄せください。