1年で数ミリ!?鍾乳洞の神秘に迫る、悠久の時を刻む大地の彫刻!(化学的風化)(大滝鍾乳洞・龍河洞)

サイエンストレーナーの桑子研です。毎日が実験。

一歩足を踏み入れた瞬間、肌をなでるひんやりとした冷気。外界の35度という猛暑が嘘のように、そこには静寂と神秘に満ちた別世界が広がっています。以前、岐阜県にある大滝鍾乳洞や、高知県にある龍河洞を訪ねました。何万年、何十万年という気の遠くなるような歳月をかけて、水と岩石がひっそりと作り上げてきた「地球の彫刻」。その美しさの裏に隠された、驚きの化学反応のドラマをのぞいてみましょう。

入口には、この場所がかつて海の底だったことを示すフズリナの化石が展示されていました。フズリナは、古生代に生きていた小さな生物。これがあるということは、今私たちが立っているこの山が、かつてはサンゴ礁が広がる南の海だった動かぬ証拠なのです。

ケーブルカーで入り口へ向かうワクワク感も束の間、中に入ると気温はなんと20度前後! 天然の冷蔵庫のような涼しさに驚かされます。そして、天井から氷柱のように垂れ下がる無数の鍾乳石。これらが1年間でたった0.1mm程度(10年でやっと1mm!)しか伸びないという事実を知ると、目の前の景色がどれほど貴重な時間の積み重ねなのか、圧倒されてしまいます。

大滝鍾乳洞の神秘:石灰岩と水の織りなす大地の彫刻

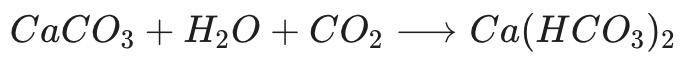

鍾乳洞ができるまでには、中学・高校の理科で習う「化学的な風化」という現象が深く関わっています。主役は「石灰岩」と「水」です。石灰岩の秘密鍾乳洞が形成される場所の多くは、石灰岩という地層です。石灰岩は、サンゴやフズリナなどの海の生物の殻が積み重なってできた岩石で、その主成分は炭酸カルシウム(CaCO_3)です。実はこれ、皆さんの身近にあるチョークや卵の殻と同じ成分なんですよ。

鍾乳洞ができる仕組み:ゆっくり溶けて、ゆっくり固まる

鍾乳洞ができる過程は、大きく分けて「削る(溶解)」と「作る(沈殿)」の2つのステップがあります。

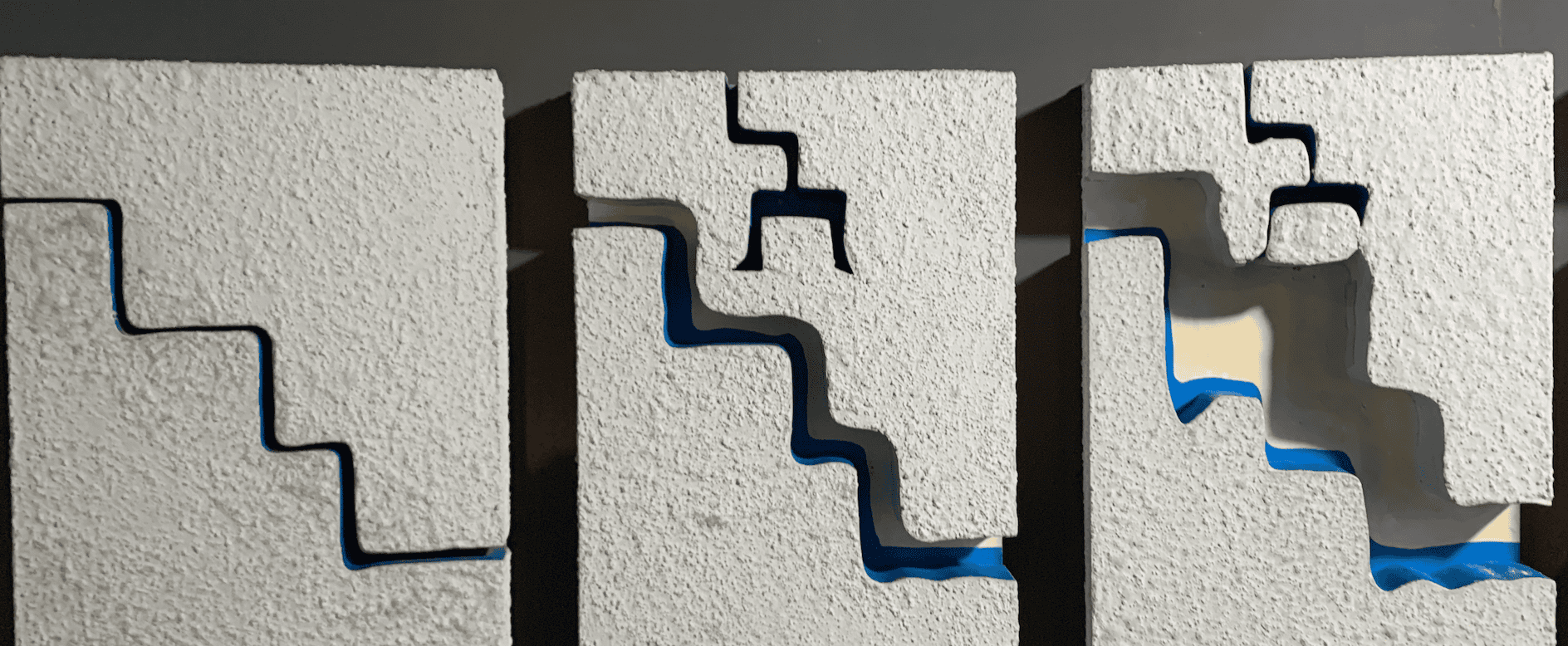

鍾乳洞ができる仕組み

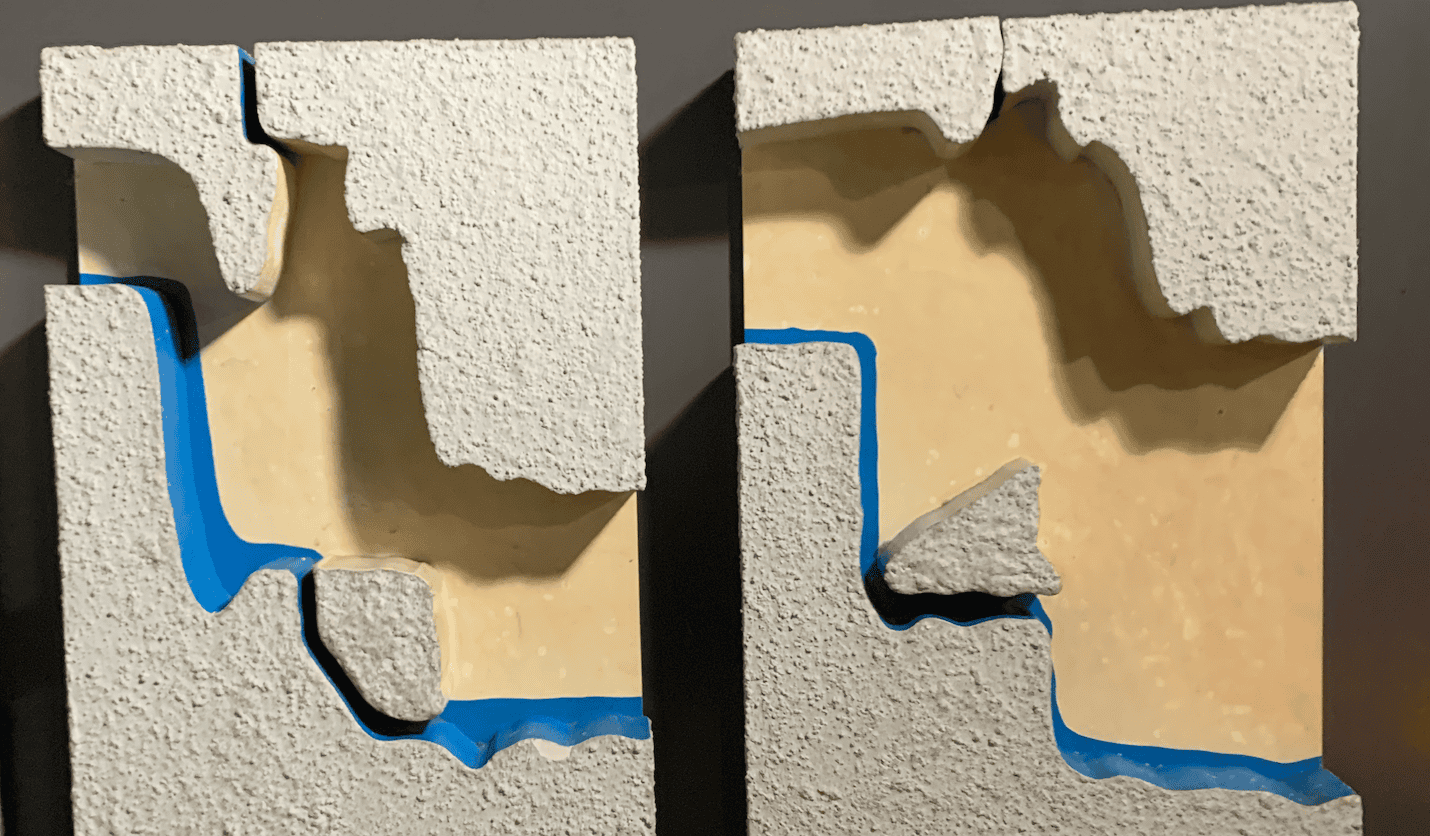

こちらは2024年に四国に行った時の龍河洞の展示物より

二酸化炭素を溶かした雨水が石灰岩に浸み込む: 地上に降った雨水は、空気中の二酸化炭素(CO2)を少しだけ溶かし込みます。二酸化炭素を溶かした水は、わずかに酸性になります。

石灰岩が溶かされる: この酸性の雨水が、地中の石灰岩の隙間や割れ目にゆっくりと浸み込んでいきます。炭酸カルシウムである石灰岩は、この酸性の水に少しずつ溶かされる性質があるのです。

このようにして、石灰岩が溶けてできた炭酸水素カルシウムを含んだ水が、地下水として流れていきます。これは実は石灰水に二酸化炭素を入れ続けると、白く濁った水がまた透明になる時の反応と同じなんですね。

鍾乳石や石筍(せきじゅん)の成長: 石灰岩が溶けてできた水が、地中の空洞(これが鍾乳洞の元になります)の天井からポタポタと落ちてくるとき、水の中に溶けていた二酸化炭素が空気中に放出されます。すると、水に溶けきれなくなった炭酸カルシウムが、再び固まって結晶になり始めるのです。

また落盤なども起こって、少しずつ鍾乳洞が大きくなっていくそうです。なお100年かけて1cm成長するのだそうです。長い年月がかかってできた結果が鍾乳洞なのですね。

天井から垂れ下がる氷柱のような形を鍾乳石(しょうにゅうせき)。

床からタケノコのように伸びるものを石筍(せきじゅん)。

この2つがつながって一本の柱になったものを石柱(せきちゅう)と呼びます。

大滝鍾乳洞で見られる立派な石柱たちは、人類の歴史よりも遥かに長い時間をかけて、一滴一滴の水が運び込んだ「結晶のバトン」なのだと感じます。自然が描いた壮大なアート作品、大滝鍾乳洞。涼しさを楽しみながら、足元の岩石が語る「海の記憶」と「時間の重み」を感じてみてはいかがでしょうか。

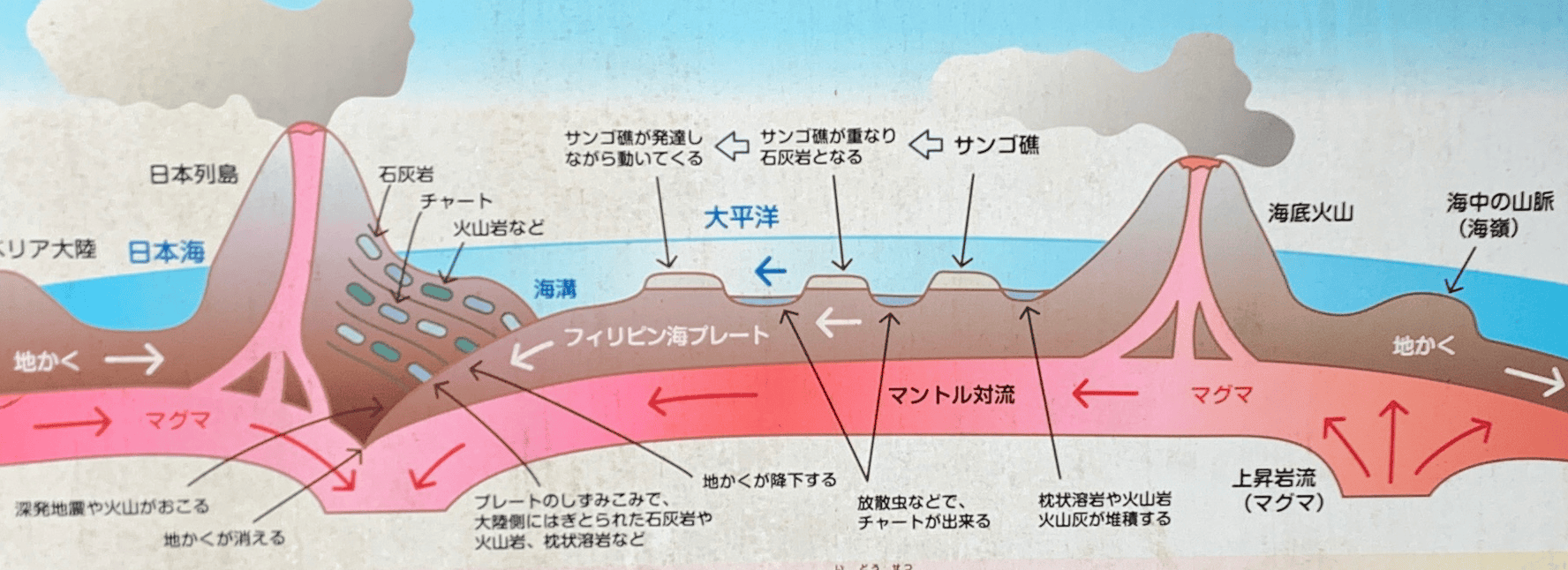

なお龍河洞(高知県)の例で言うと、なぜ石灰岩が四国にあるのかというのもまた面白いところです。太平洋で、海底火山から火山岩が、また珊瑚が石灰岩となり、また放散虫などでチャートができます。

これらが海洋プレートによって運ばれて、大陸プレートとの衝突で剥ぎ取られて、日本列島に石灰岩、チャート、火山岩などが剥ぎ取られて、これらが隆起をして、四国にあるということだそうです。ダイナミックな動きですね。

他にも化学的風化の例として、学校の門が朽ちている部分を見つけました。千葉県には潮風が吹くので、そのスピードも速いものと思われます。

お問い合わせ・ご依頼について

科学の不思議やおもしろさをもっと身近に!自宅でできる楽しい科学実験や、そのコツをわかりやすくまとめています。いろいろ検索してみてください!・運営者・桑子研についてはこちら・各種ご依頼(執筆・講演・実験教室・TV監修・出演など)はこちら・記事の更新情報はXで配信中!

![]() 科学のネタチャンネルでは実験動画を配信中!

科学のネタチャンネルでは実験動画を配信中!

2月のイチオシ実験!梱包材で遊ぼう!

- 静電気の時期になってきました。子供と一緒に梱包材で盛り上がろう!→ やめられなくなる!静電気実験20

体中に梱包材をはりつけてみよう!

体中に梱包材をはりつけてみよう!

テレビ番組等・科学監修等のお知らせ

- 「月曜から夜更かし」(日本テレビ)にて科学監修・出演しました。

書籍のお知らせ

- 1/27 『見えない力と遊ぼう!電気・磁石・熱の実験』(工学社)を執筆しました。

- サクセス15 2月号にて「浸透圧」に関する科学記事を執筆しました。

- 『大人のための高校物理復習帳』(講談社)…一般向けに日常の物理について公式を元に紐解きました。特設サイトでは実験を多数紹介しています。※増刷がかかり6刷となりました(2026/02/01)

- 『きめる!共通テスト 物理基礎 改訂版』(学研)… 高校物理の参考書です。イラストを多くしてイメージが持てるように描きました。授業についていけない、物理が苦手、そんな生徒におすすめです。特設サイトはこちら。

講師等・ショー・その他お知らせ

- 2/20(金)「生徒の進学希望実現支援事業」研究授業@福井県立若狭高等学校 講師

- 3/20(金) 日本理科教育学会オンライン全国大会2026「慣性の法則の概念形成を目指した探究的な学びの実践」について発表します。B会場 第3セッション: 学習指導・教材(中学校)③ 11:20-12:20

- 7/18(土) 教員向け実験講習会「ナリカカサイエンスアカデミー」の講師をします。お会いしましょう。

- 10/10(土) サイエンスショー予定

- 各種SNS X(Twitter)/instagram/Facebook/BlueSky/Threads

Explore

- 楽しい実験…お子さんと一緒に夢中になれるイチオシの科学実験を多数紹介しています。また、高校物理の理解を深めるための動画教材も用意しました。

- 理科の教材… 理科教師をバックアップ!授業の質を高め、準備を効率化するための選りすぐりの教材を紹介しています。

- Youtube…科学実験等の動画を配信しています。

- 科学ラジオ …科学トピックをほぼ毎日配信中!AI技術を駆使して作成した「耳で楽しむ科学」をお届けします。

- 講演 …全国各地で実験講習会・サイエンスショー等を行っています。

- About …「科学のネタ帳」のコンセプトや、運営者である桑子研のプロフィール・想いをまとめています。

- お問い合わせ …実験教室のご依頼、執筆・講演の相談、科学監修等はこちらのフォームからお寄せください。