【電場から受ける力の公式】「F=qE」で何がわかる?避雷針の秘密に迫る電場と電位

サイエンストレーナーの桑子研です。毎日が実験。

理科の授業で「力」を教えるとき、私たちは「物体に力を加えるには、その物体に触れなければいけない」と教えることがほとんどです。しかし、「静電気力」は、物体同士が触れていなくても、まるで磁石のように遠くから力を及ぼしますよね。身近な例では、下敷きで髪の毛が逆立つ現象や、冬場のドアノブで「バチッ!」とくる静電気も、まさにこの目に見えない力の作用です。重力もまた、触れていない物体に力を及ぼす不思議な力の一つです。

この「触れないで働く力」を理解するために、物理学では「場」という概念を導入します。重力には「重力場」、そして静電気力には「電場」という考え方を用いることで、目に見えない電気の世界を「見える化」し、その力の性質をより深く理解することができるのです。

電場という概念は、少し抽象的に感じられるかもしれません。しかし、この概念をしっかりと理解することで、静電気力の仕組みだけでなく、雷のような自然現象、さらには避雷針の原理といった日常生活に深く関わる現象まで、一貫した視点から捉えることができるようになります。さあ、一緒に電場の世界を探究し、電気の不思議を解き明かしていきましょう!

■2 電場から受ける力の公式 ~電気の世界を「見える化」~

まずは、電場が電荷に及ぼす力を表す公式から見ていきましょう。

電気が受ける力 = 電気量 電場

このシンプルな公式が、目に見えない電気の世界を理解するための強力なツールとなります。

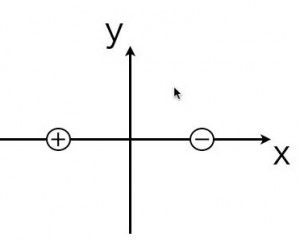

例えば、 の電荷Aがあるとしましょう。そのそばに の帯電体(帯電した物体)を置くと、電荷Aはその帯電体から静電気力を受けます。もし帯電体がなければ電荷Aは影響を受けないので、この帯電体が存在することによって、私たちの目には見えませんが、空間に何か変化が起こったと考えられます。

この「空間の変化」を表すものが、まさに電場や電位なのです。

では、具体的に考えてみましょう。 の帯電体から 離れた場所に電荷A()を置くと、Aに働く静電気力FAは以下のようになります。

FA =k Q×1/1^2 = kQ

もし電荷Aの代わりに の電荷Bを同じ場所に置けば、電荷Bに働く静電気力は となります。この をAが受ける力 を使って表すと、 となりますね。同様に、もし の電荷Dを置けば、 が受ける静電気力は と表すことができます。

つまり、その場所の の電荷が受ける力 がわかっていれば、 の倍数で他の電荷が受ける力を表すことができるのです。そこで、この の電荷を基準にして、「 の電荷が受ける力」を電場 と定義することにしました。上の例では、 が電場 を示しています。

したがって、ある の電荷Xが、その場所の電場 から受ける力は と表すことができるのです。電場 の単位は (ニュートン/クーロン)を使います。

この電場 の考え方を使うと、非常に便利です。たとえば、 の帯電体の周りの様々な場所に の電荷Aを置いて電場 を調べてみましょう。すると、電場の分布から、 の電荷が作った「電気的な空間の様子」がわかるのです。

帯電体に近い場所では電場が大きく、遠くなるにつれて小さくなります。たとえ帯電体がどこにあるかわからなくても、 の電荷Aを置いたときに、Aが受ける力から電場を調べることが可能なのです。

実際のところ、電気は目に見えないので、帯電している物体とそうでない物体は区別がつきません。様々な場所に複数の帯電している物体が潜んでいるかもしれません。そんな「よくわからない空間」でも、の電荷Aをいろいろなところに置くことによって、その空間の電場の分布がわかるのです。これは、気象状態を知るために、様々な場所の風速・風向を測定することと非常によく似ていますね。

ある場所の電場さえわかれば、「その電場を作っている犯人(帯電体)」を知らなくても、ある大きさの電荷()がその場所でどのような力をどんな向きに受けるのかが計算できます( より、 倍すればよい)。もし電場を調べずに、静電気力の公式しか知らなければ、いちいち相手の電荷を探して、その電荷からの距離を測らなければいけません。電場の概念がいかに強力で便利か、お分かりいただけたでしょうか。

電場と電位:電気の世界の「斜面」をイメージする

次に、電気の世界をさらに理解しやすくする物理量「電位」について見ていきましょう。電場は「 の電荷にはたらく力」でした。もう少し簡単に言えば、電場は「力」です。では、電位とは何かというと、電気の世界における「高さ」にあたります。

例えば、斜面上に置いた物体は重力により力を受け転がっていきます。斜面の傾きが大きいほど、物体に働く力は大きくなりますね。

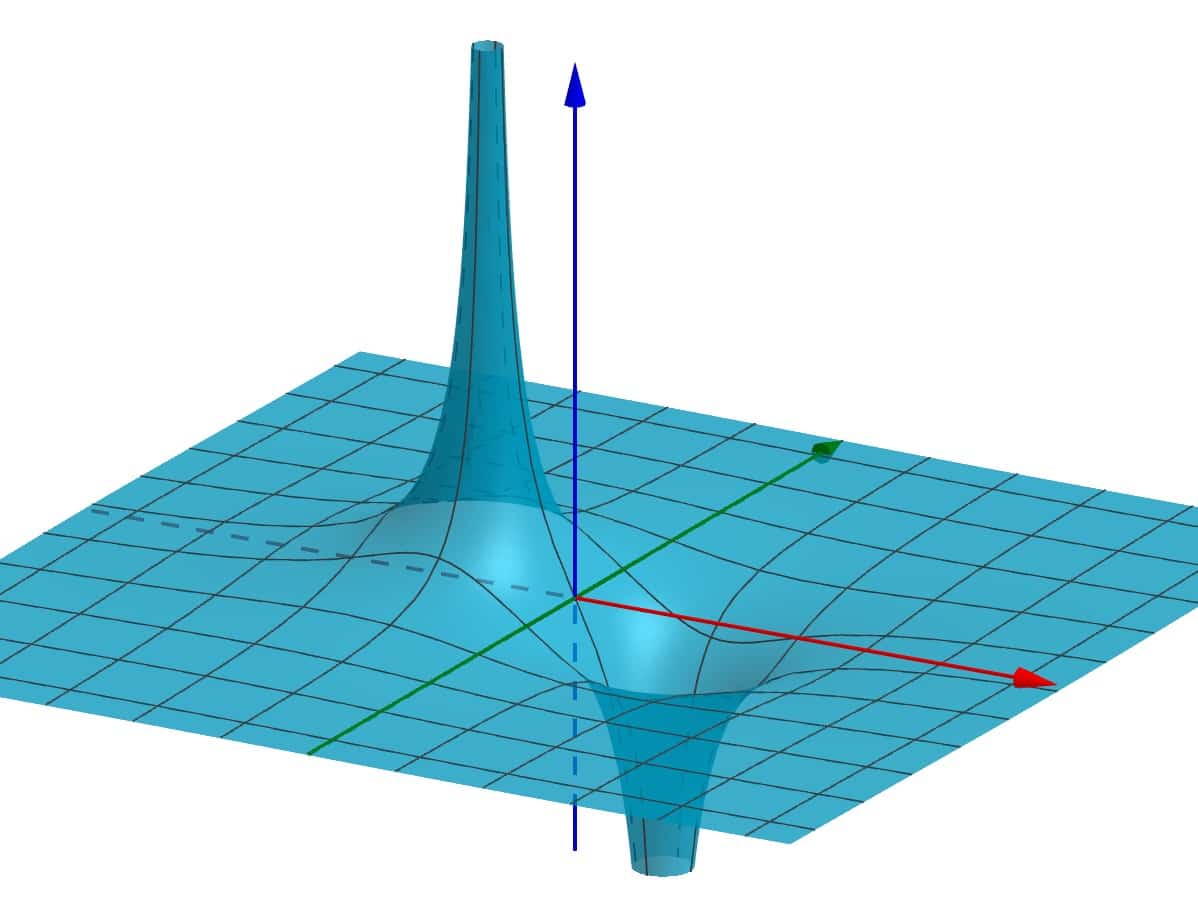

電場も同じようにイメージできます。次の図のように、 の電荷が電場によって力を受けるときを考えてみます。このとき、電気の世界に新たな「電気空間における高さ」にあたるものを導入し、その傾きによって電場が生じていると考えてみるのです。

この高さを「電位」と言い、 で表します。電位によってできた「斜面の傾き」こそが、電場を示しているのです。電場が大きいほど斜面の傾きも大きくなります。

例えば、 の電荷の周りはどんな電位になるか考えてみます。次の図の左側のように、電荷 の近くでは大きな電場が、電荷 から離れるにしたがい小さな電場が放射状に発生します。この電場の大きさを電位を使って表現したのが右側の図です。電場が大きいほど、斜面の傾きが大きくなるように描かれていますね。電荷 の近くでは傾きが大きく、離れるにしたがって傾きが小さくなっています。

電場だけを使って表現した図よりも、電位(高さ)を導入することで、より電気の世界がイメージしやすくなりました。このように電場・電位の考え方を使うと、プラスとプラスの電荷が反発する様子や、プラスとマイナスの電荷が引き合う様子はどのようにイメージできるのでしょうか。

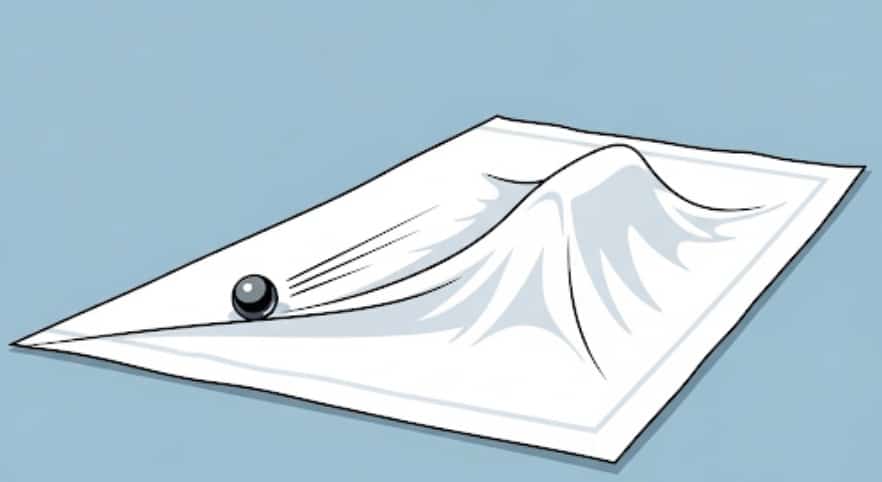

例えば、ハンカチを水平に持って、その上にビー玉を置きます。このときビー玉は動きません。

ハンカチを次の図のように上向きに引っ張ると、ビー玉は引っ張られた場所から遠ざかるように転がっていきます。また、ハンカチを下向きに引っ張れば、ビー玉は引き寄せられるように転がっていきます。この「引っ張り」がプラスやマイナスの電荷が作る電位、ビー玉がもう一方のプラスの電荷の様子を表していると考えると、電荷間に働く力が直感的に理解しやすくなります。

電位は正確には、 の電気の持つ静電気による位置エネルギー(高さのエネルギー)として定義されています。単位は または (ボルト)を使います。

【公式の利用】避雷針は雷を「導いて」いた!?

電場と電位の概念を理解すると、日常生活で見られる現象も科学的に深く理解できるようになります。例えば、夏の風物詩ともいえる「雷」も、静電気の壮大な放電現象です。

夏、積乱雲などの雷雲が発生する過程で、雷雲の素になる氷の粒が激しくぶつかり合い、その摩擦によって静電気が発生します。このとき、大粒の氷はマイナスに、小粒の氷はプラスに帯電すると考えられています。

重力と積乱雲の中の上昇気流の関係で、次の図のようにプラスの電荷を持つ小さな氷は雲の上部に、マイナスの電荷を持つ大きな氷は雲の下部にたまっていきます。そのため、雷雲の真下の地面には、雷雲の下部にたまったマイナスの電荷とは反対のプラスの電荷が集まってきて、地面との間で電場が大きくなっていきます。空気の中には通常、電流は流れませんが、電圧がおよそ1億Vくらい大きくなると、電気が空気中を流れます。これが雷です。

このようなことから、鉄塔など大地から突き出した部分では積乱雲との距離が近くなるため、大地のプラスの電荷が集中します。すると、突出した部分と雲との空間の電場は非常に強くなり、雷はそこに落ちやすくなります。

雷は、近くに落ちただけでも人体に大きな電流が流れます。この電流のエネルギーは非常に大きく、感電したら怪我をするどころか命に関わる危険性もあります。雷雲が近づき危なそうなときには、より高いところに地面のプラスの電気が集中するため、できるだけ姿勢を低くし、高い建物や高い木の側に近づかないことが重要です。ゴルフや釣りをしているときに雷が鳴った場合には、最近のゴルフクラブや釣竿はカーボン素材が多く、カーボンは電気を通しやすい性質を持つので特に注意が必要です。

このように危険な雷ですが、「避雷針」という装置を高いビルの上につけておくことにより、落雷事故や落雷によるビルの損傷を防ぐことができます。避雷針は、ビルの屋上など、わざと高いところに設置されています。その目的は、雷雲の電気を誘導させて避雷針に落とし、その大きな電流を直接地面へと流すことで、建物本体に電流が流れることによって起こる被害を減らすことにあります。

つまり、避雷針は、その名前とは裏腹に雷を「避ける」わけではなく、むしろ積極的に「導いて」安全に処理しているというわけなのです。電場と電位の知識が、私たちの生活を安全に保つ技術にも活かされていることがよくわかりますね。

※ この記事は拙著『大人のための高校物理復習帳』の付録記事として書いています。たの記事についても読めますので、こちらからどうぞ。

【特設ページに戻る】

『大人のための高校物理復習帳』(amazonリンク)

お問い合わせ・ご依頼について

科学の不思議やおもしろさをもっと身近に!自宅でできる楽しい科学実験や、そのコツをわかりやすくまとめています。いろいろ検索してみてください!

・運営者・桑子研についてはこちら

・各種ご依頼(執筆・講演・実験教室・TV監修・出演など)はこちら

・記事の更新情報はXで配信中!

![]() 科学のネタチャンネルでは実験動画を配信中!

科学のネタチャンネルでは実験動画を配信中!

2月のイチオシ実験!梱包材で遊ぼう!

- 静電気の時期になってきました。子供と一緒に梱包材で盛り上がろう!→ やめられなくなる!静電気実験20

体中に梱包材をはりつけてみよう!

体中に梱包材をはりつけてみよう!

テレビ番組等・科学監修等のお知らせ

- 「月曜から夜更かし」(日本テレビ)にて科学監修・出演しました。

書籍のお知らせ

- 1/27 『見えない力と遊ぼう!電気・磁石・熱の実験』(工学社)を執筆しました。

- サクセス15 2月号にて「浸透圧」に関する科学記事を執筆しました。

- 『大人のための高校物理復習帳』(講談社)…一般向けに日常の物理について公式を元に紐解きました。特設サイトでは実験を多数紹介しています。※増刷がかかり6刷となりました(2026/02/01)

- 『きめる!共通テスト 物理基礎 改訂版』(学研)… 高校物理の参考書です。イラストを多くしてイメージが持てるように描きました。授業についていけない、物理が苦手、そんな生徒におすすめです。特設サイトはこちら。

講師等・ショー・その他お知らせ

- 2/20(金)「生徒の進学希望実現支援事業」研究授業@福井県立若狭高等学校 講師

- 3/20(金) 日本理科教育学会オンライン全国大会2026「慣性の法則の概念形成を目指した探究的な学びの実践」について発表します。B会場 第3セッション: 学習指導・教材(中学校)③ 11:20-12:20

- 7/18(土) 教員向け実験講習会「ナリカカサイエンスアカデミー」の講師をします。お会いしましょう。

- 10/10(土) サイエンスショー予定

- 各種SNS X(Twitter)/instagram/Facebook/BlueSky/Threads

Explore

- 楽しい実験…お子さんと一緒に夢中になれるイチオシの科学実験を多数紹介しています。また、高校物理の理解を深めるための動画教材も用意しました。

- 理科の教材… 理科教師をバックアップ!授業の質を高め、準備を効率化するための選りすぐりの教材を紹介しています。

- Youtube…科学実験等の動画を配信しています。

- 科学ラジオ …科学トピックをほぼ毎日配信中!AI技術を駆使して作成した「耳で楽しむ科学」をお届けします。

- 講演 …全国各地で実験講習会・サイエンスショー等を行っています。

- About …「科学のネタ帳」のコンセプトや、運営者である桑子研のプロフィール・想いをまとめています。

- お問い合わせ …実験教室のご依頼、執筆・講演の相談、科学監修等はこちらのフォームからお寄せください。