あなたは見破れるか? キッチンに潜む「白い粉のミステリー」を科学捜査せよ!(3種類の白い粉)

サイエンストレーナーの桑子研です。毎日が実験。

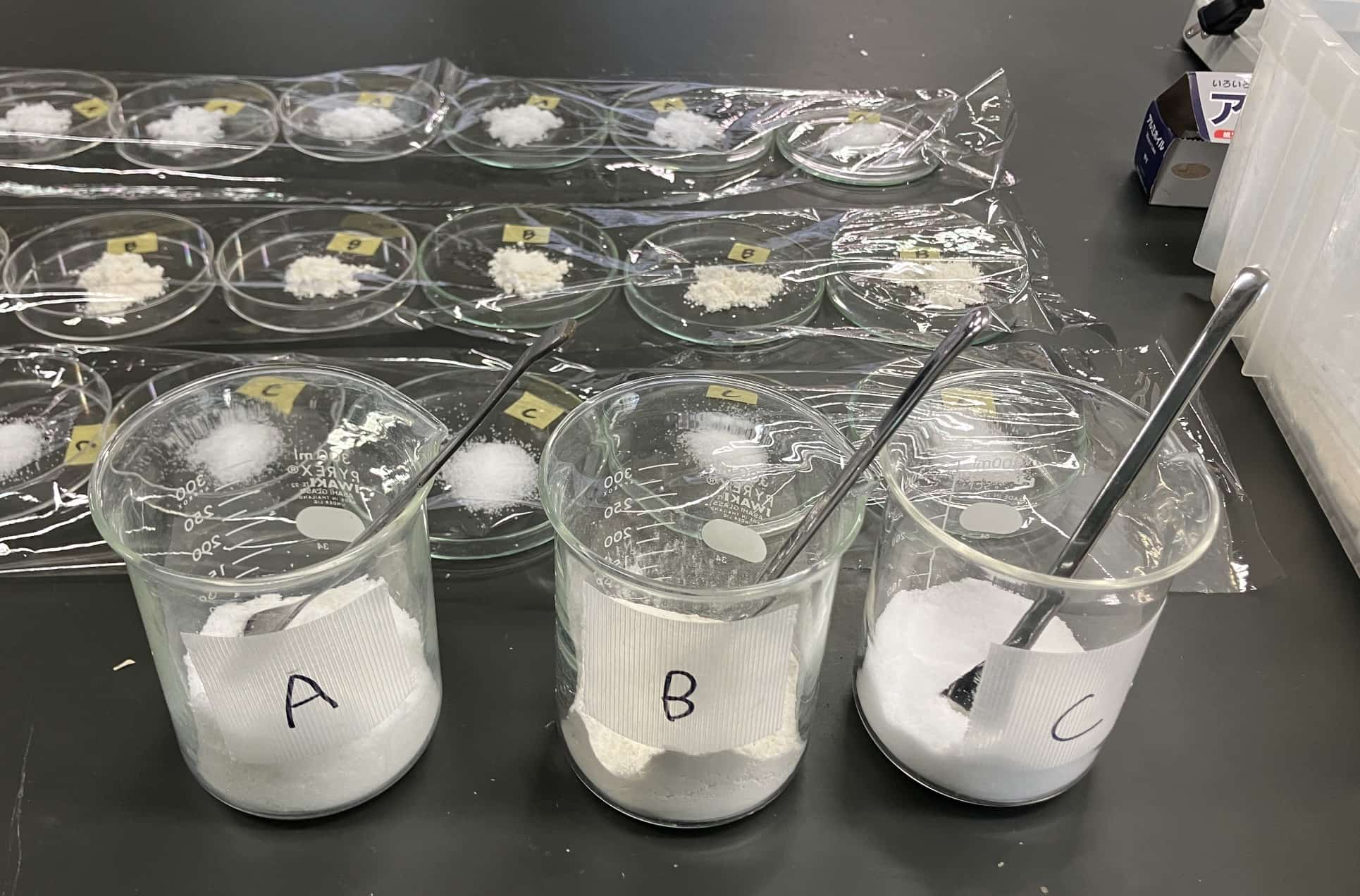

キッチンにある、真っ白な粉。砂糖、塩、小麦粉。見た目はそっくりですが、もしこれらがシャッフルされて、どれがどれだか分からなくなったら…? あなたは、どうやって見分けますか?(なめてみる、は無しですよ!)今回は、そんな日常に潜む「科学ミステリー」に、中学生たちが挑んだ探究実験をご紹介します。用意されたのは、謎の白い粉A、B、C。彼らは科学の力を使って、この「白い容疑者」たちの正体を暴くことができるでしょうか?

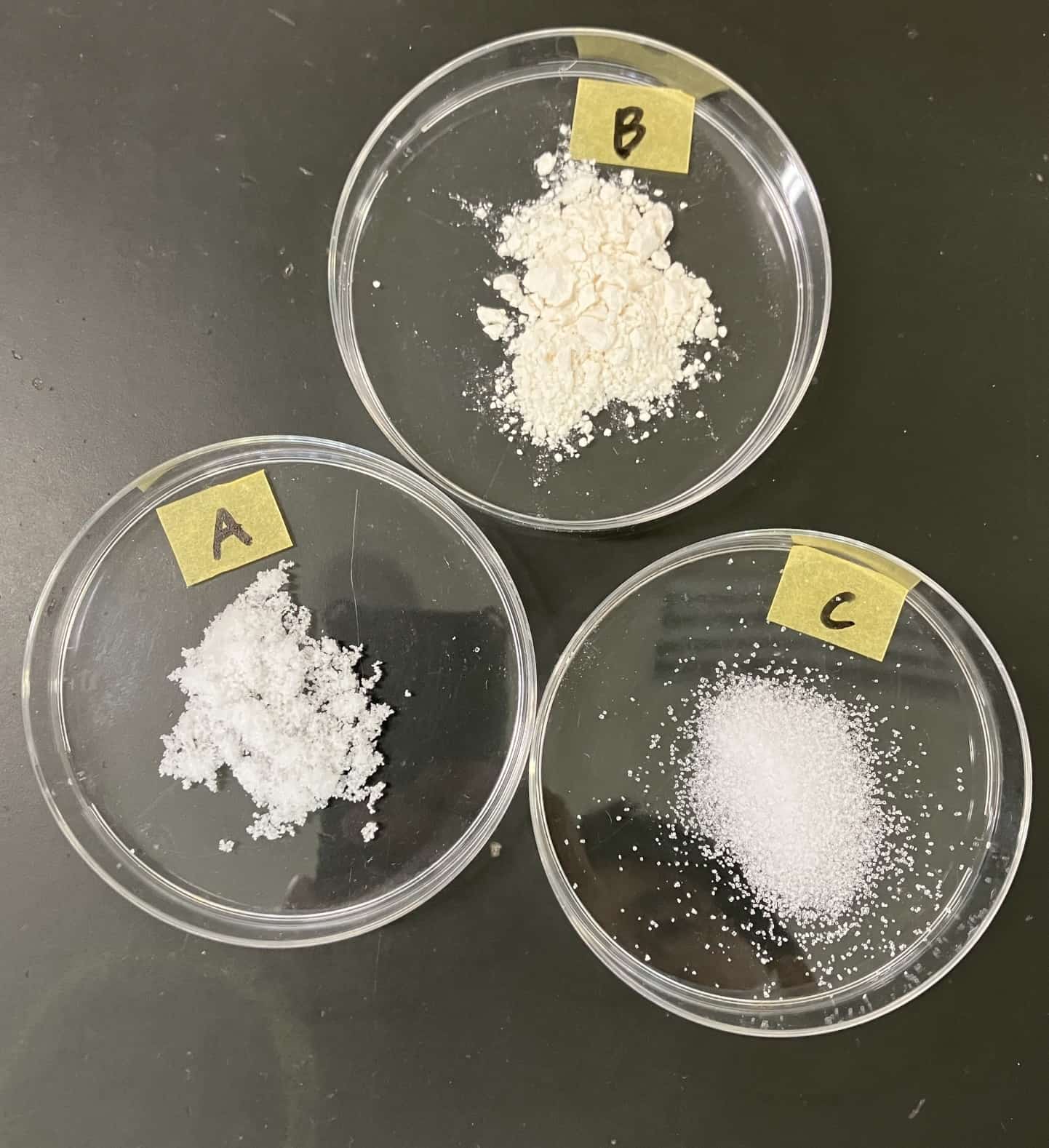

こちらが今回の「容疑者」たちです。見た目でハッと気がつく生徒もいますね。でも、科学は「なんとなく」では納得しません。証拠が必要です。

こちらが今回の「容疑者」たちです。見た目でハッと気がつく生徒もいますね。でも、科学は「なんとなく」では納得しません。証拠が必要です。

捜査会議スタート! どんな実験で正体を暴く?

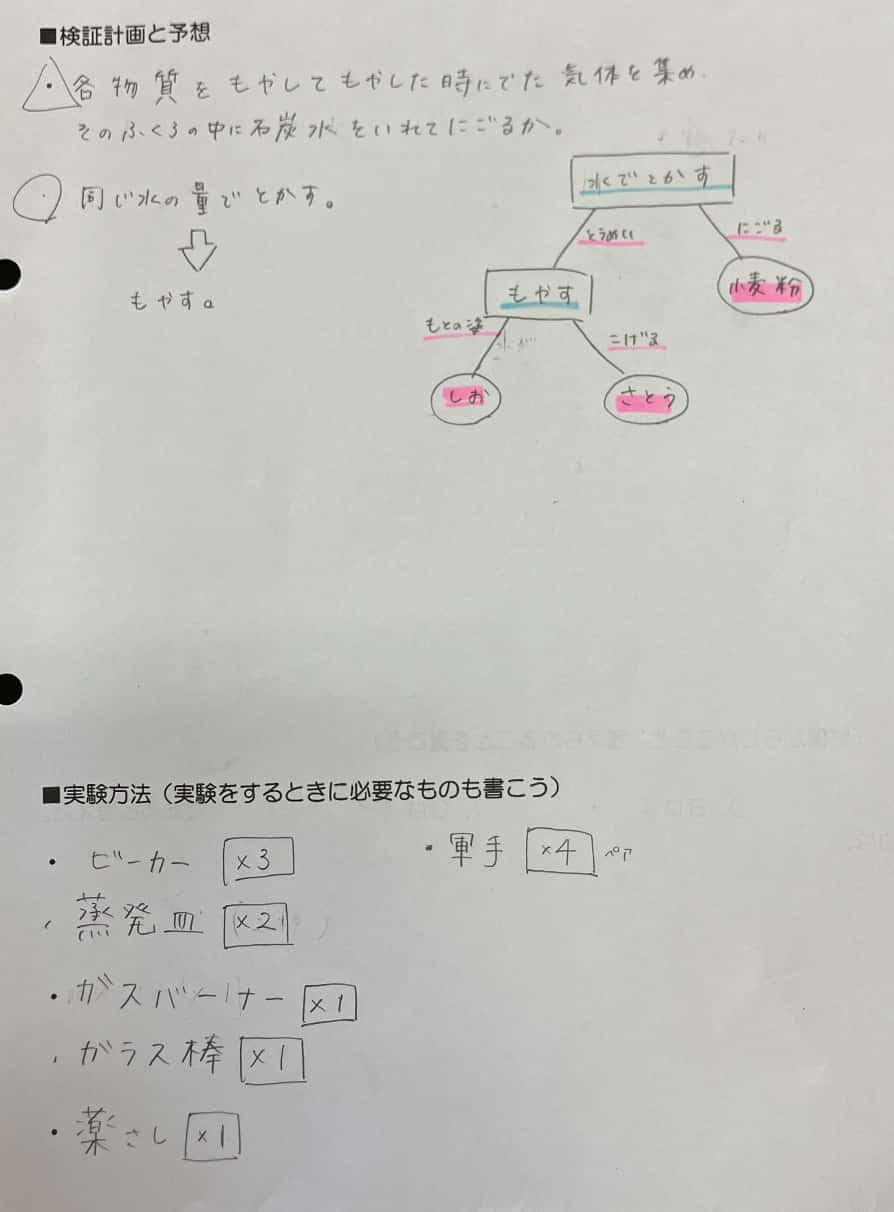

今回の実験では、あらかじめ「容疑者は、小麦粉、砂糖、塩のどれかだ」と伝えてあります。まずは各班で「捜査方針」、つまり実験計画を立ててもらいます。危なくない限り、どんなことを試してもOK。これが探究の醍醐味です。

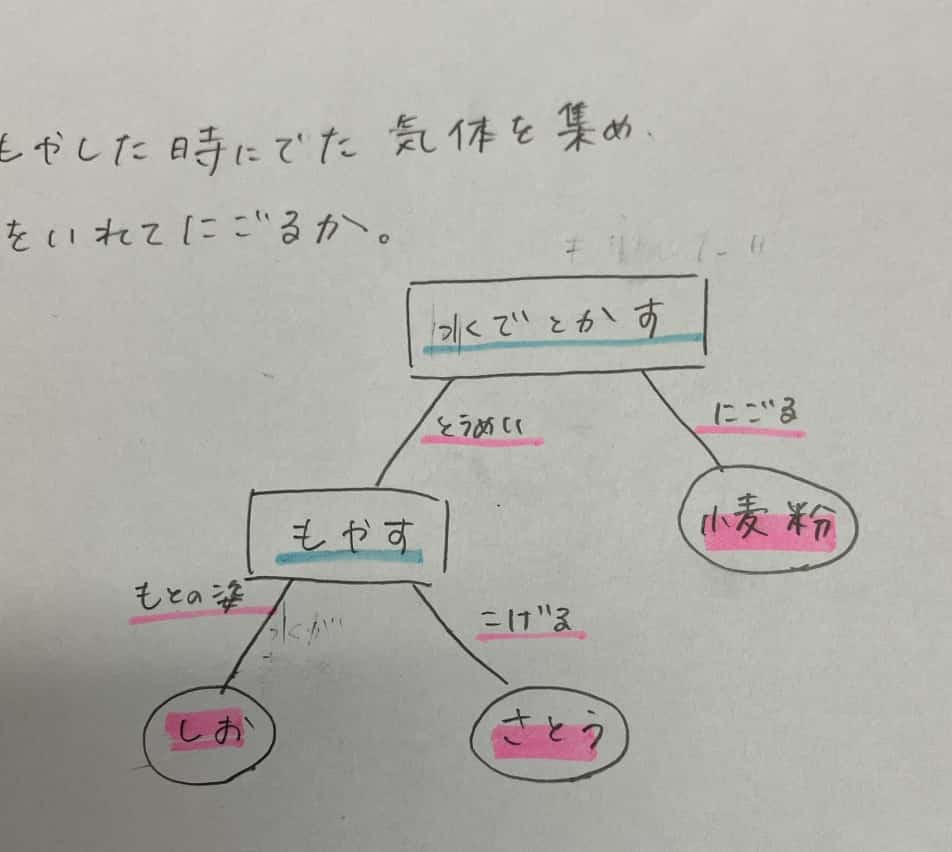

この班は、まず水に溶かしてみる作戦のようですね。そして、燃やしてみる…? 大胆な捜査方針が決まったようです。

計画が決まれば、必要な「捜査道具」を書き出します。ビーカー、試験管、そして…ガスバーナー。いよいよ捜査開始です。

第一の捜査:水に溶かしてみる

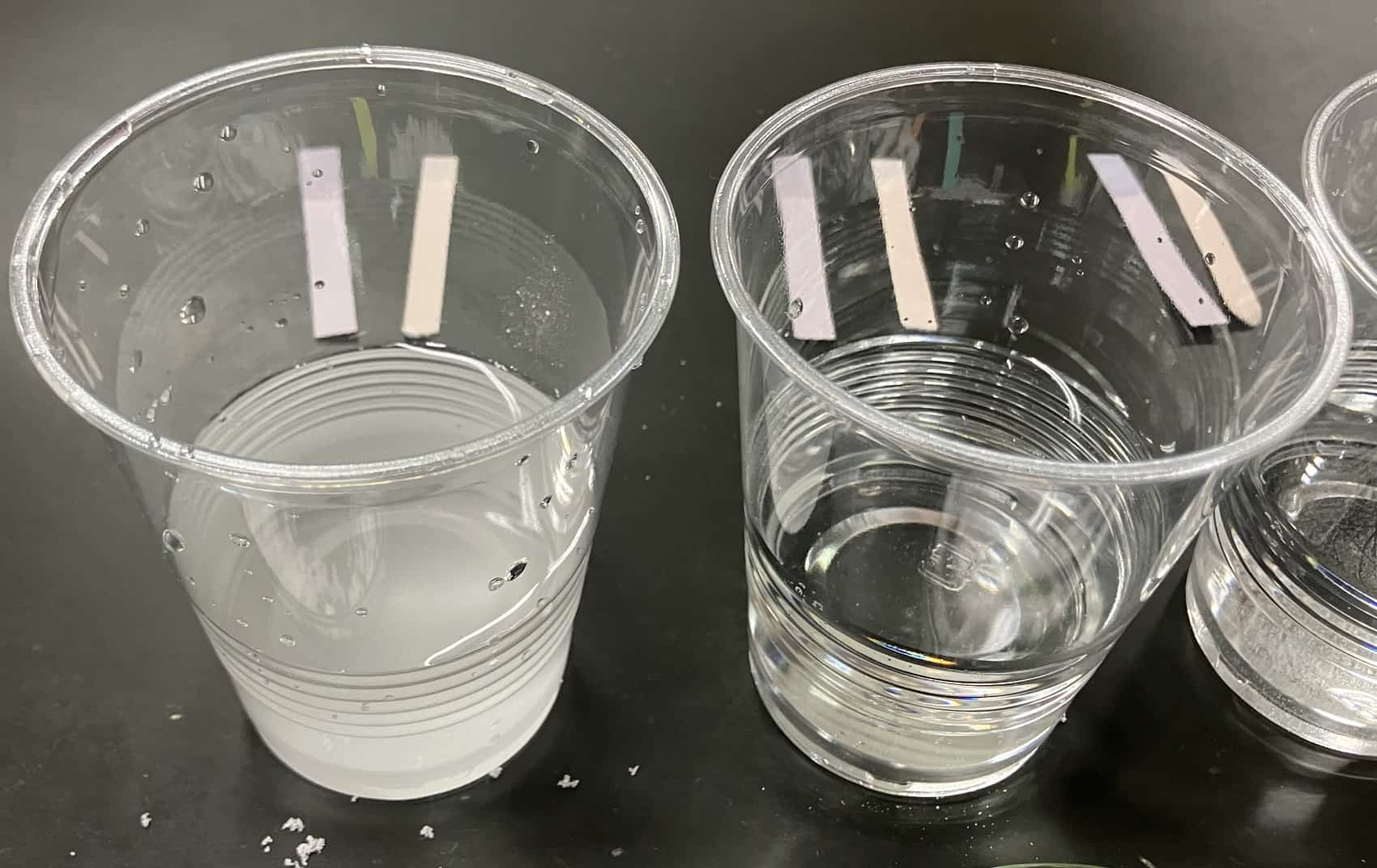

まず手掛かりになるのは、水への溶け方です。

早速、差が出ました! 2種類は透明に溶けたように見えますが、1つだけ白く濁り、底に沈殿しています。…そう、小麦粉です。小麦粉の主成分であるデンプンは、砂糖や塩のように水にスッキリとは「溶解」しません(正確には水を吸って膨らみます)。これでまず、容疑者一人の正体がほぼ特定できました!

第二の捜査:燃やして見極める

次に彼らが試したのは「燃焼」。文字通り、火あぶりの捜査です。

これは決定的な差が出ました! 黒く焦げているものと、まったく燃えず、白いままのものがあります。(塩は加熱すると、中に含まれる水分のせいで「パチパチ」と音を立てることがあります)

この違いこそが、物質の根本的な違いを示しています。黒く焦げたのは、砂糖と小麦粉。これらは炭素を骨格に持つ「有機物」です。燃える(酸化する)と、骨格である炭素が「炭」として黒く残るのです。一方、燃えなかった白い粉、それは塩(塩化ナトリウム)。塩は炭素を含まない「無機物」です。燃えることができない、これが無機物である何よりの証拠です。「水に溶けなかった」小麦粉と、「燃えなかった」塩。これで二人の正体が確定。残った「水に溶けて、燃えた」のが砂糖ということになりますね!

これで事件解決…かと思いきや、他の班はさらに手堅い「別件捜査」を進めていました。

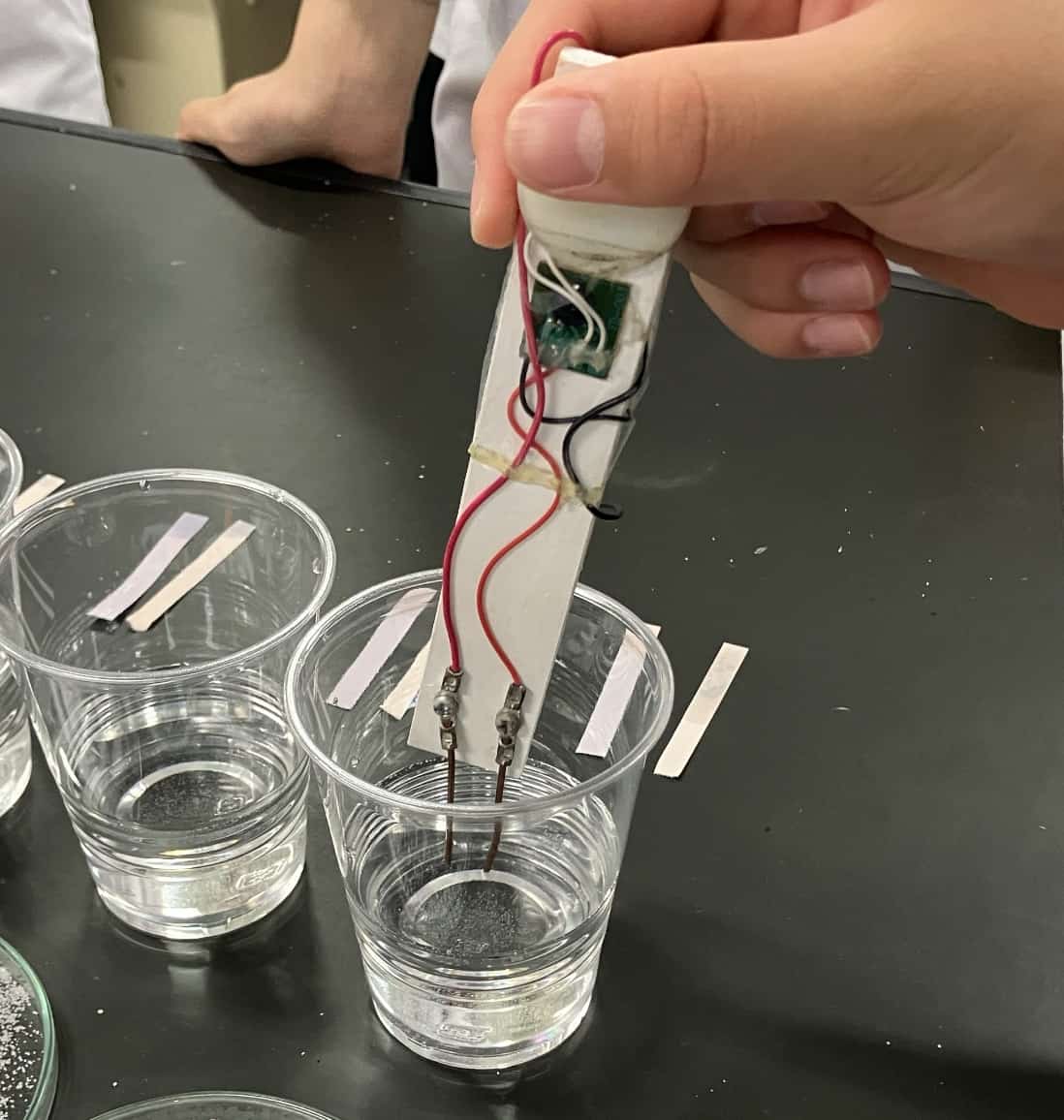

電気を流す

これはシビれる実験です! 水に溶かした液体に、電極を入れています。砂糖水は電気を通しません。砂糖は水に溶けても「分子」のままだからです。しかし、塩水を同じように調べると…電気が流れるのです! なぜなら、塩(塩化ナトリウム)は水に溶けると、ナトリウムイオンと塩化物イオンという電気を帯びた粒(イオン)に分かれる「電解質」だからです。見た目は同じ透明な液体でも、電気を流すかどうかで、その中身が全く違うことが暴かれてしまいました。

再び、粉に戻す(蒸発)

水に溶けたなら、もう一度水から出してみよう、という捜査です。液体を蒸発皿で熱し、水分を飛ばします。

結果は一目瞭然。塩水からは、元の白い塩の結晶が再び現れました。一方、砂糖水を加熱すると…水が蒸発するうちに、砂糖が熱で変化し(カラメル化)、やがて燃焼実験と同じように黒く焦げ付いてしまいました。これもまた、有機物と無機物の決定的な違いですね。

リトマス紙での捜査

こちらの班は、液性(酸性・アルカリ性)を調べようとリトマス紙を使っています。今回は塩、砂糖、小麦粉なので、すべて中性で大きな変化はなかったはずです。しかし、もし「容疑者」に重曹(弱アルカリ性)やクエン酸(酸性)が加わっていたら…? このリトマス紙が、犯人を特定する決め手になったことでしょう。実験は、こうして難易度を調整できるのも面白いところです。

捜査結果のまとめと、科学の面白さ

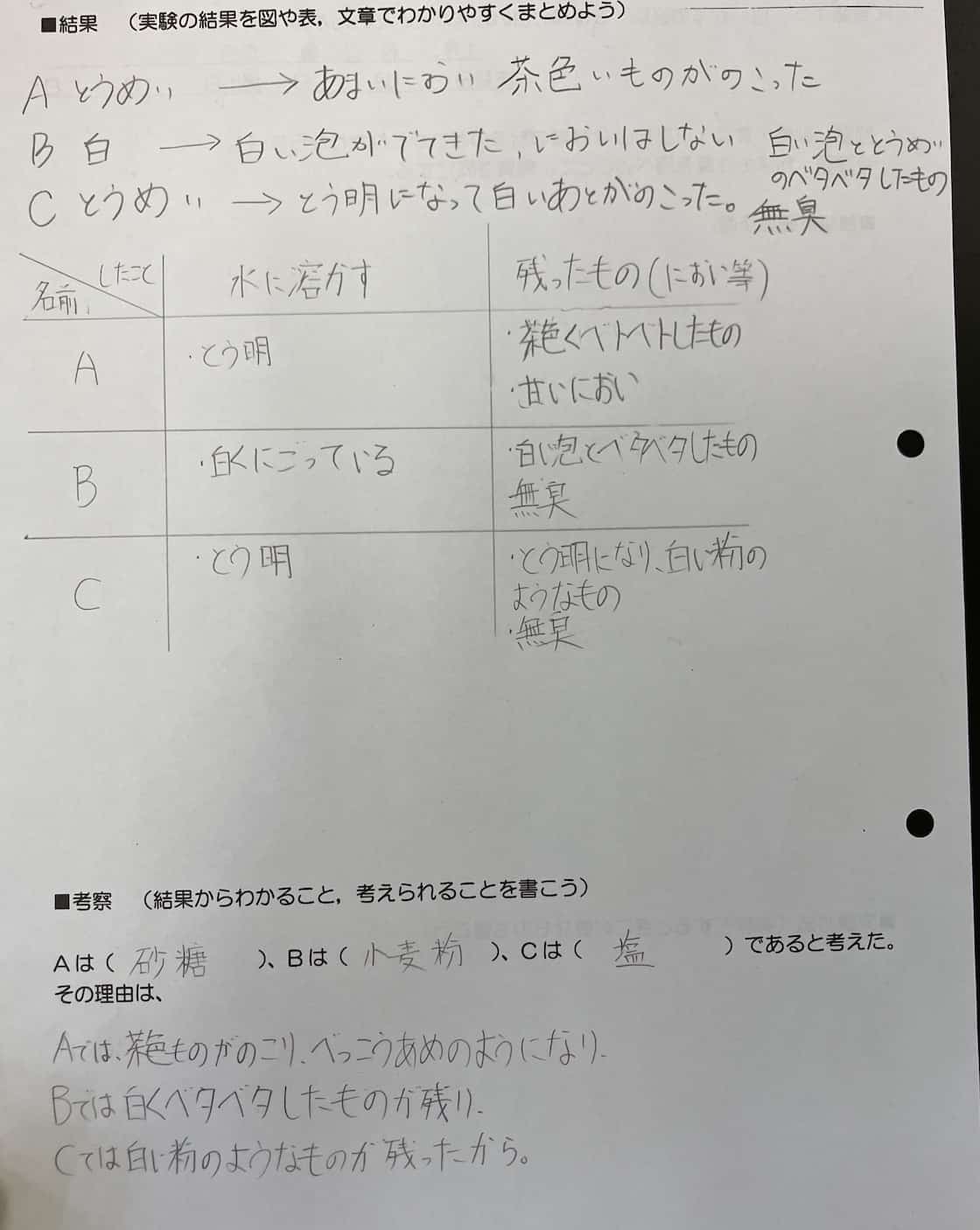

すべての捜査(実験)が終わり、結果をまとめます。

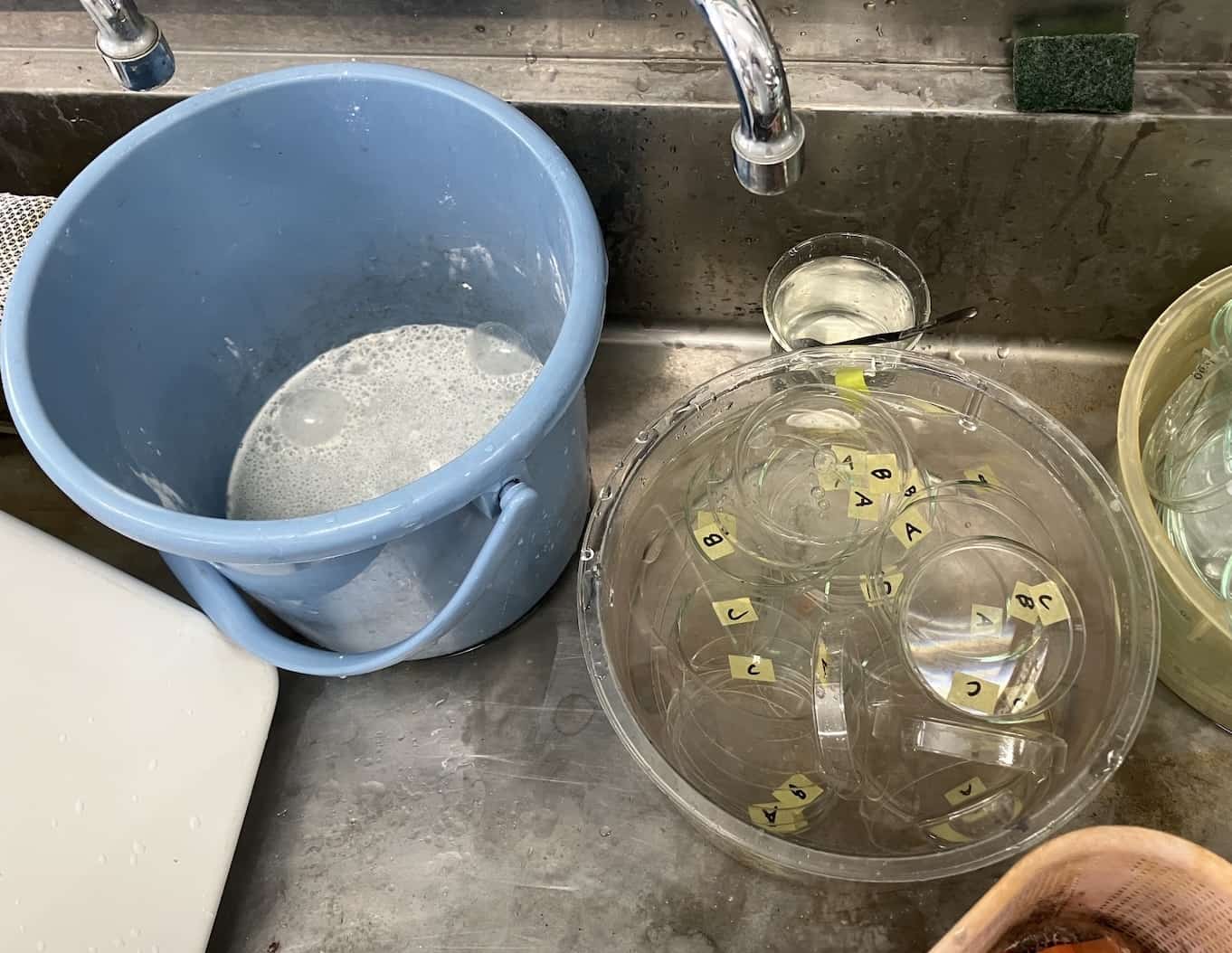

「水に溶けるか」「燃えるか」「電気を通すか」「蒸発させたらどうなるか」。生徒たちは、自分たちで立てた計画に基づき、様々な「性質」を調べることで、見た目では区別がつかなかった白い粉の正体を、論理的に突き止めました。「Aは燃えなくて電気を通したから塩だ」「Bは水に溶けなくて焦げたから小麦粉だ」「Cは水に溶けて焦げたから砂糖だ」というように。これこそが科学の面白さです。ただ知識を覚えるのではなく、知識を使って「問い」を立て、「仮説」を検証し、「真実」を導き出す。50分の授業時間ギリギリ、片付けはこちらで行いました。

あなたの家のキッチンにも、たくさんの「科学のタネ」が眠っています。ぜひ、科学の探偵になったつもりで、身の回りを見つめ直してみてくださいね。

お問い合わせ・ご依頼について

科学の不思議やおもしろさをもっと身近に!自宅でできる楽しい科学実験や、そのコツをわかりやすくまとめています。いろいろ検索してみてください!

・科学のネタ帳の内容が本になりました。詳しくはこちら

・運営者の桑子研についてはこちら

・各種ご依頼(執筆・講演・実験教室・TV監修・出演など)はこちら

・記事の更新情報はXで配信中!

![]() 科学のネタチャンネルでは実験動画を配信中!

科学のネタチャンネルでは実験動画を配信中!