電源不要!あの「静電気」が光に変わる?蛍光灯の仕組みと放電のヒミツ

サイエンストレーナーの桑子研です。毎日が実験。

「バチッ!」 冬の乾燥した日、ドアノブに触れようとして、指先に走るあの小さな痛み。 多くの人が「イヤだなぁ」と思う「静電気」ですが、もし、この静電気が、家庭の電源なしに蛍光灯を光らせる力を持っているとしたら、驚きませんか?

実は、あの小さな火花は、数千ボルトにも達する「高電圧」の証拠なんです。 今回は、この目に見えない強力なエネルギーを使って、蛍光灯を点灯させる不思議な実験に挑戦してみましょう!

蛍光灯は通常、家庭用の電源(コンセント)につないで光らせます。蛍光灯の管の中には「水銀ガス」や「アルゴンガス」が少しだけ入っていて、そこに電気が流れると、目に見えない「紫外線」が発生します。そして、管の内側に塗られた「蛍光塗料」が、その紫外線を吸収して、私たちが普段見ている「光(可視光線)」に変えているのです。

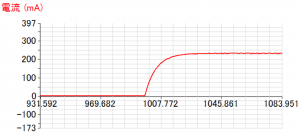

では、静電気ではどうでしょう?静電気は「電圧」は非常に高いのですが、「流れる量(電流)」はごくわずかです。しかし、蛍光灯を光らせるのに必要なのは、まず「高い電圧」をかけて管の中のガスにエネルギーを与えること。あのドアノブの「バチッ!」が数千ボルトであるように、うまく集めた静電気は、蛍光灯の中のガスを光らせる(専門用語では「放電」といいます)のに十分な電圧を持っているのです。

実験方法

静電気をためるために「ライデン瓶」を作ります。ライデン瓶とは、静電気を蓄えることができる装置で、「世界で最初の電池(蓄電器)」とも呼ばれています。18世紀(約270年前!)にオランダのライデン大学で発明されたことから、この名前がつきました。

当時は、この瓶に静電気をためて、大勢の人が手をつないで感電するという「公開実験ショー」が大流行したそうです。それほど、電気を「ためる」という技術は画期的だったのですね。

ライデン瓶の内側と外側には、それぞれアルミ箔を貼ります。この状態で静電気を蓄えた後、蛍光灯の端をライデン瓶の内側のアルミ箔と外側のアルミ箔の間に近づけていきます。

用意するもの

ライデン瓶、風船、タオル、蛍光灯(ミニ)

1 ライデン瓶を作ります(作り方はこちらを参考)

2 ライデン瓶に風船とタオルで静電気をおこしてためましょう。タオルでこすった風船(マイナスの電気を帯びています)を、ライデン瓶の内側のアルミ箔にこすりつけると、効率よく電気がたまりますよ。ため方もこちらを参考にしてください。

3 ライデン瓶の内側のアルミ箔と外側のアルミ箔を接続するように、蛍光灯を近づけていきます。

少しずつ近づけていくと…(ドキドキしますね…!)

光りました!!

ライデン瓶の内側にたまった電気(マイナス)が、蛍光灯の中のガスを通って、外側のアルミ箔(プラス)へ流れようとする瞬間に、管の中のガスが「放電」して光ったのです。まさに、小さな雷が蛍光灯の中で起こったようなものですね。ライデン瓶に電気をためるときは、下敷きやゴム風船でおこした静電気でも可能です。

普段は「バチッ」とくるだけで嫌われがちな静電気ですが、その正体は「高い電圧」を持つ立派な電気エネルギーだということが、よくわかりますね。大昔の科学者たちも、こうやって電気の正体にワクワクしながら迫っていったのかもしれません。

ご家庭でもできる実験です。ぜひお試しください!

静電気発生マシーン(バンデグラフ)を使うと、こんな面白い実験が!!

この他にも、静電気発生装置「バンデグラフ」を使った面白実験も公開しています。この実験は、広瀬すずさん・鈴木亮平さん・やす子さん・チョコレートプラネッツの長田さん・松尾さん等とテレビ番組にて行った実験も含まれます。詳しくはこちらをどうぞ。

※ なお、静電気発生装置(バンデグラフ)を用いた実験については、必ず専門家の方の立ち合いのもと行ってください。お気をつけてお試しください。また静電気実験に関するご依頼(実験教室やTV監修・出演等)についてはこちらからお願いします。

【特集】やめられなくなる!静電気実験

お問い合わせ・ご依頼について

科学の不思議やおもしろさをもっと身近に!自宅でできる楽しい科学実験や、そのコツをわかりやすくまとめています。いろいろ検索してみてください!

・科学のネタ帳の内容が本になりました。詳しくはこちら

・運営者の桑子研についてはこちら

・各種ご依頼(執筆・講演・実験教室・TV監修・出演など)はこちら

・記事の更新情報はXで配信中!

![]() 科学のネタチャンネルでは実験動画を配信中!

科学のネタチャンネルでは実験動画を配信中!