【科学監修】ビリビリ電気賞状!?広瀬すずさんと体験した静電気実験授業(沸騰ワード10)

サイエンストレーナーの桑子研です。毎日が実験。

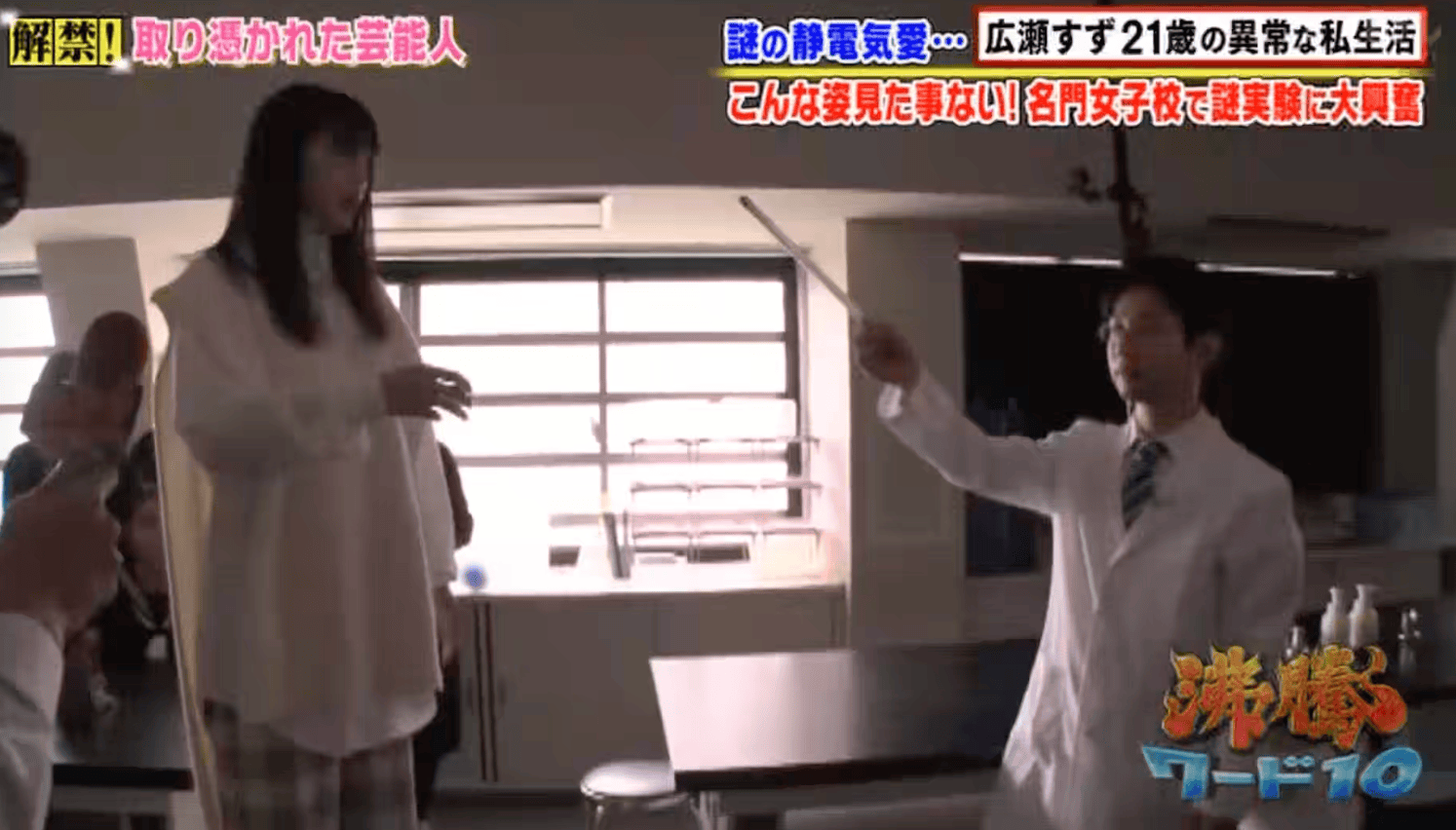

「沸騰ワード10」(日本テレビ)にて、広瀬すずさんが理科室で私の静電気の授業を受けるという内容が放送されました。不思議で面白い静電気について、より多くの方に身近に感じていただき、楽しんでもらえる機会になればと思い、協力させていただきました。

番組の演出の一環として、生徒参加型の授業形式を取り入れ、学校の協力を得ながら授業を行いました。今回紹介した実験の多くは、実際の授業で取り入れているものです。広瀬すずさんの出演は直前まで内密でした。実際に広瀬さんがいらっしゃるとのことを聞いたとき驚きました。

今回はその時に行った実験についてまとめて紹介したいと思います。

静電気に取り憑かれた教師です。

※ 必ず専門家の立ち会いのもとで行う必要があります。ペースメーカーをつけていないのか等含めて、安全に十分配慮しながら実験を進めてください。

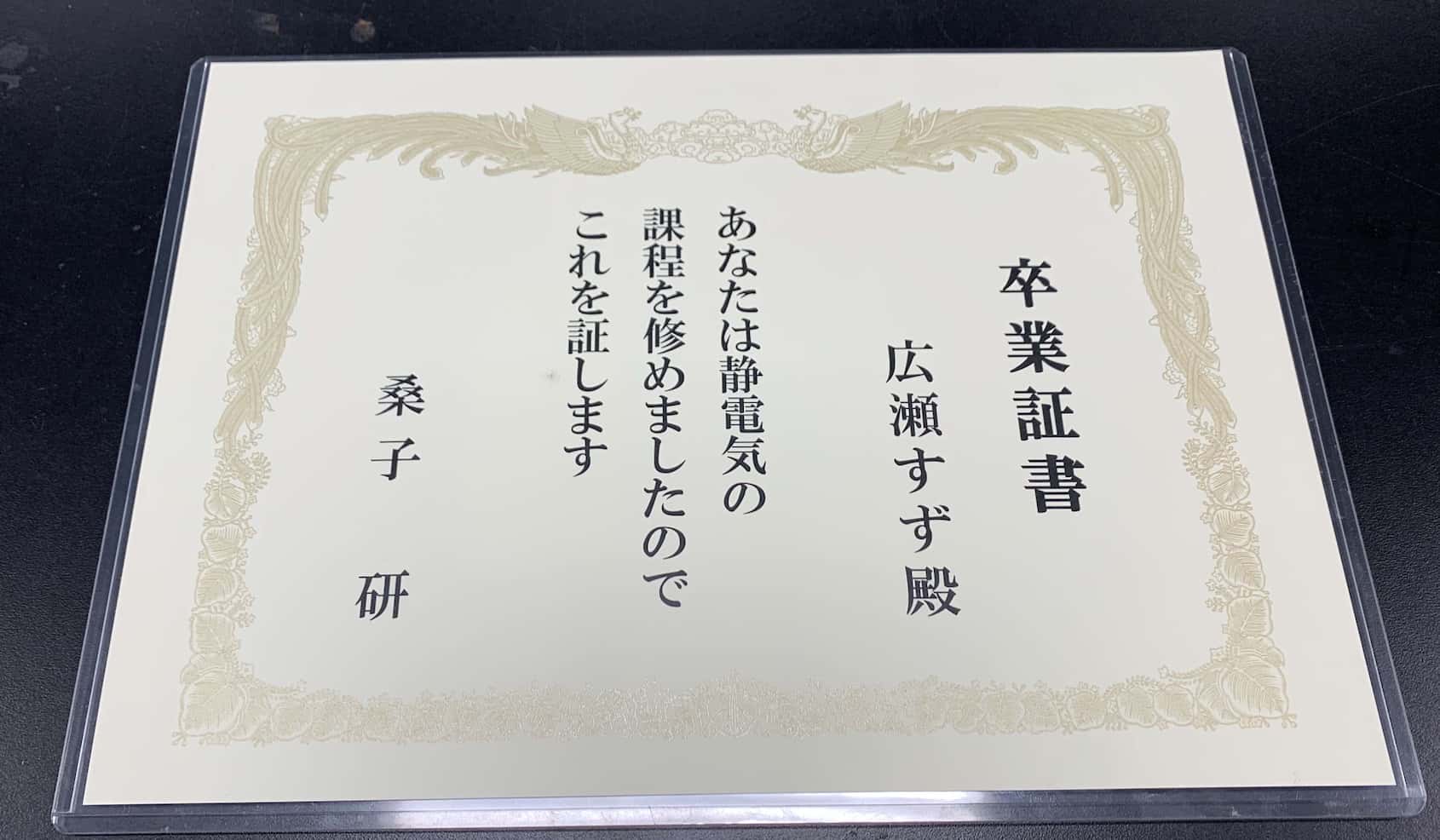

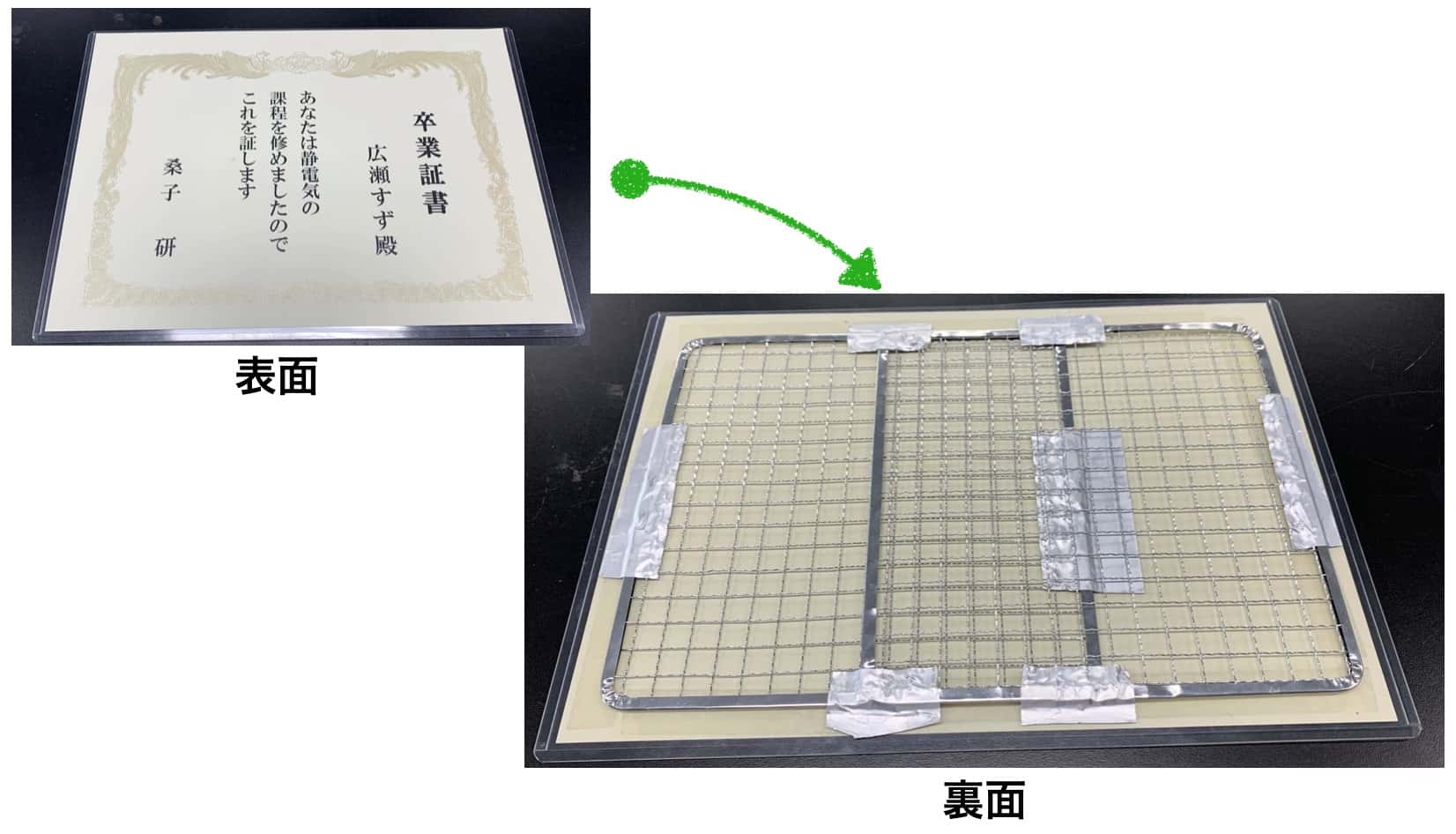

電気賞状の開発とその仕組み

番組の中でも、おそらく初めてご覧になられたのではないかというのが、広瀬すずさんに渡した「電気賞状」です。こはどのような仕組みになっていたのかと、気になっている人もいるのではないかと思います。この「電気賞状」は、番組のディレクターのKさんとHさん(以下2人いますが、ディレクターということでDさんとします)から提案された「賞状に電気をためることができないのか?」という提案からはじまり、私が1週間くらい考えて、Dさんとやりとしりながら考案したものです。世界初?のものかもしれません。こちらの動画を御覧ください。

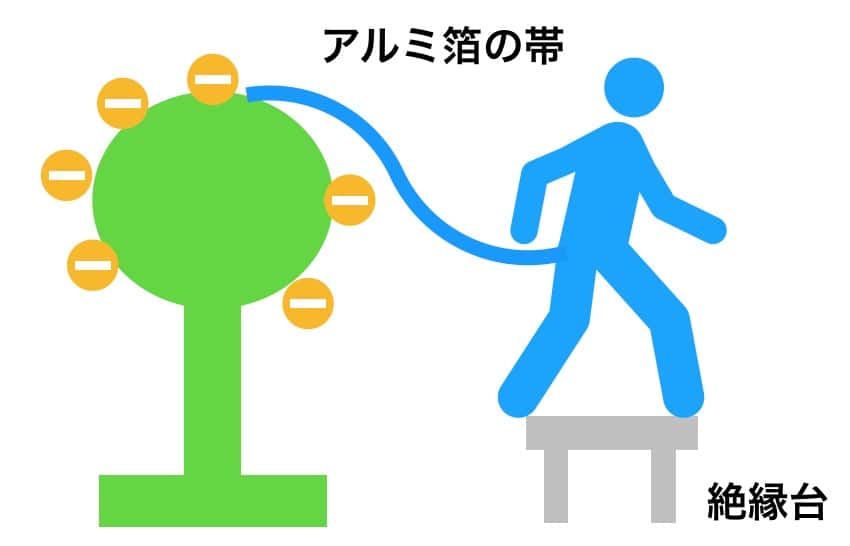

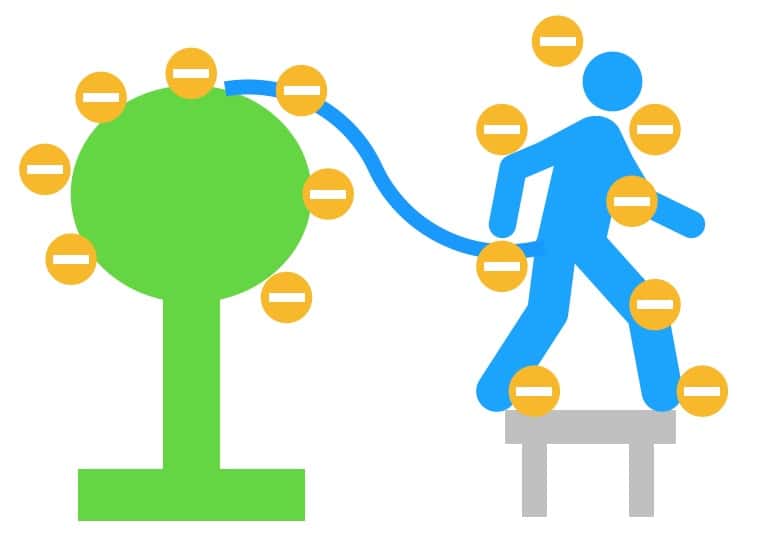

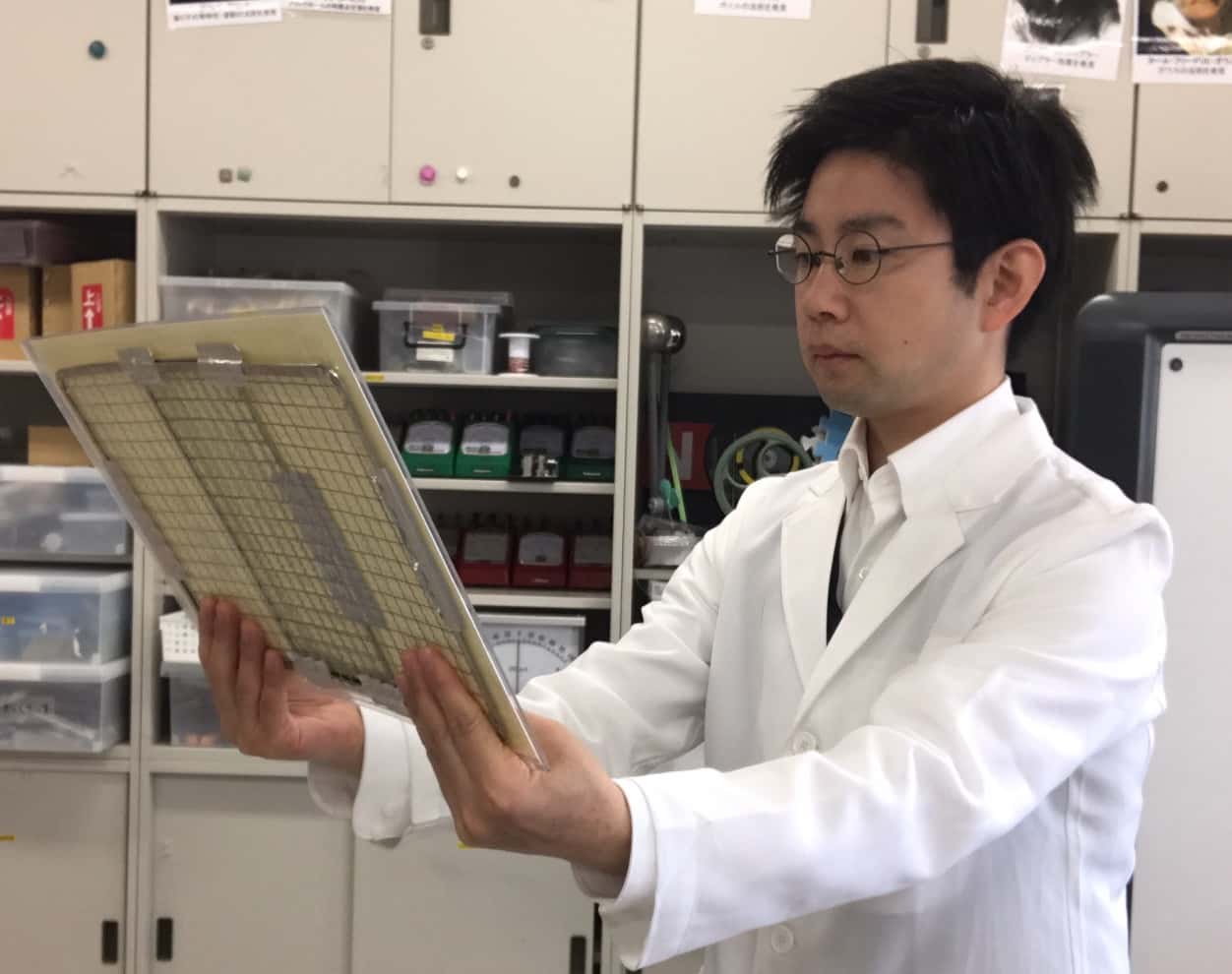

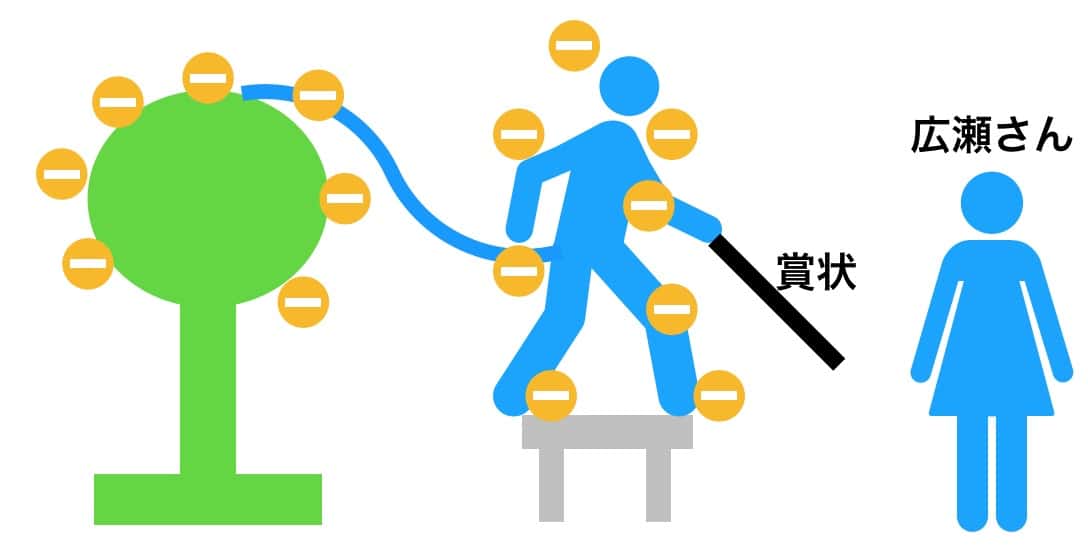

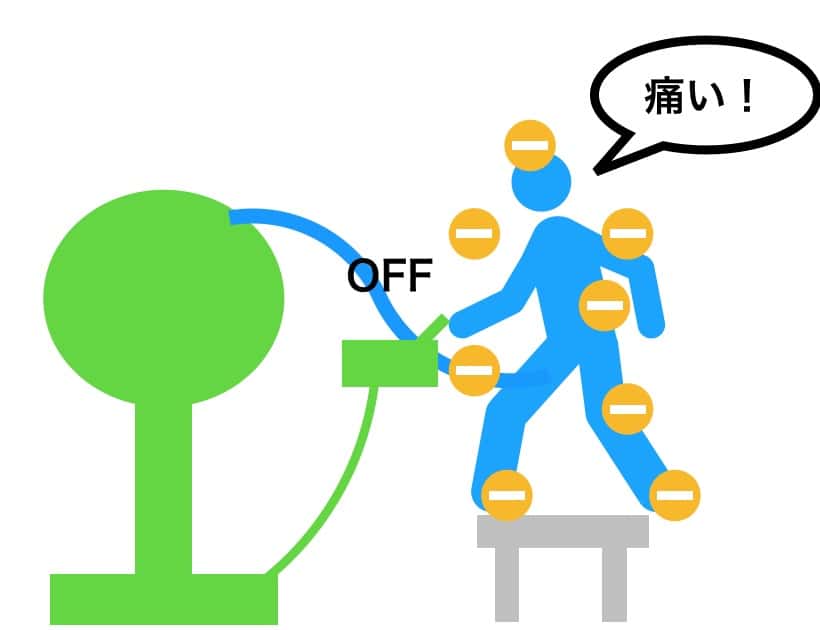

今回使用したのは、教材会社ナリカ製の静電気発生装置(バンデグラフ)です。バンデグラフは上部の球体にマイナスの電気を帯電させる装置で、通常は手で触れて体に電気をため、髪の毛を逆立てるといった実験に使います。しかし、今回は「電気のたまった賞状を渡す」という特別な依頼のため、工夫が必要でした。

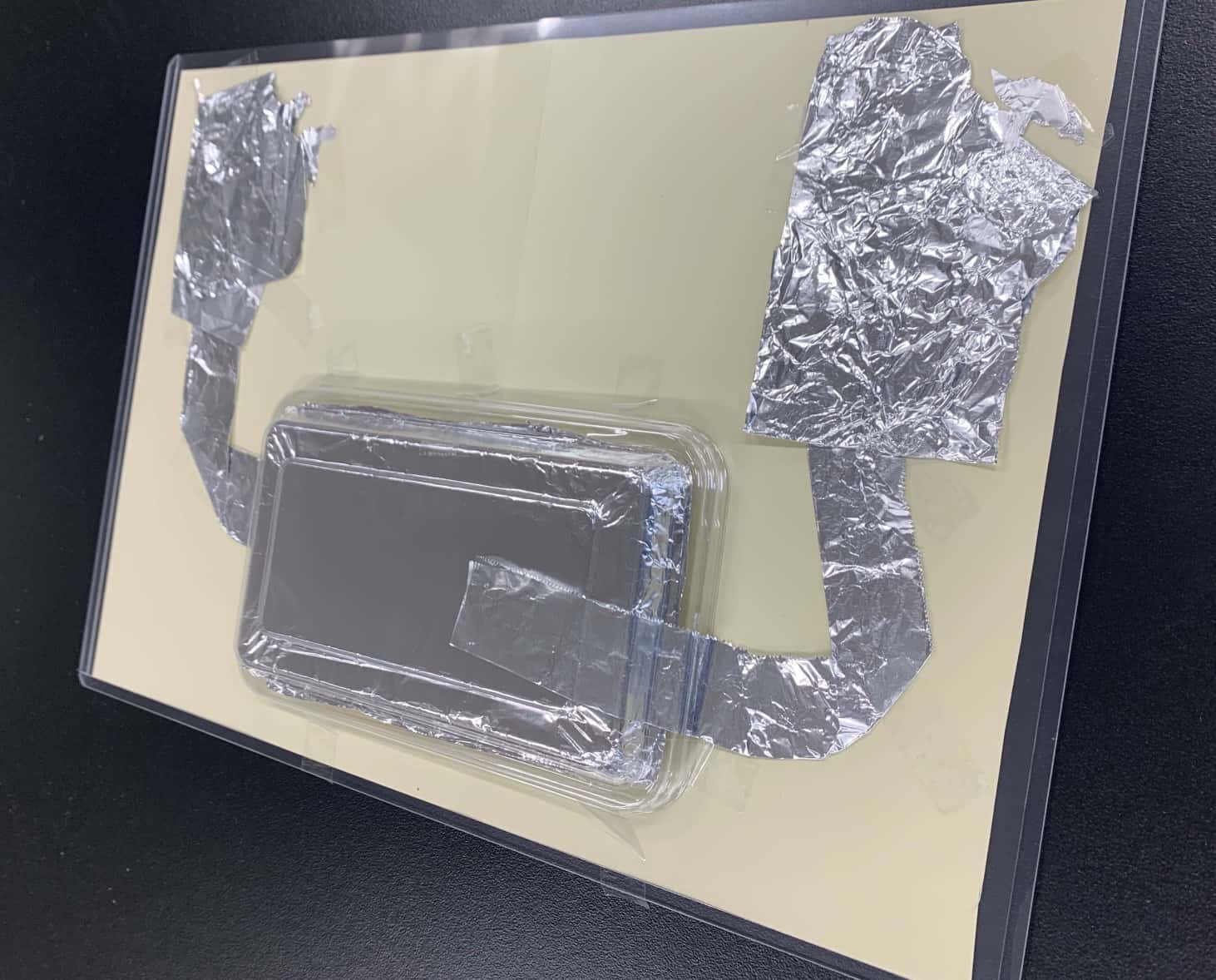

まず、アルミ箔と私の体をつなぐことで、両手を自由にした状態で電気を蓄えました。この状態で賞状を渡せばビリッとくるのではないかと試してみましたが、紙の賞状ではうまくいきませんでした。そこで、賞状の裏にアルミ箔を貼ることで改善を図りました。しかし、それでも十分な放電が得られなかったため、さらなる改良を行いました。

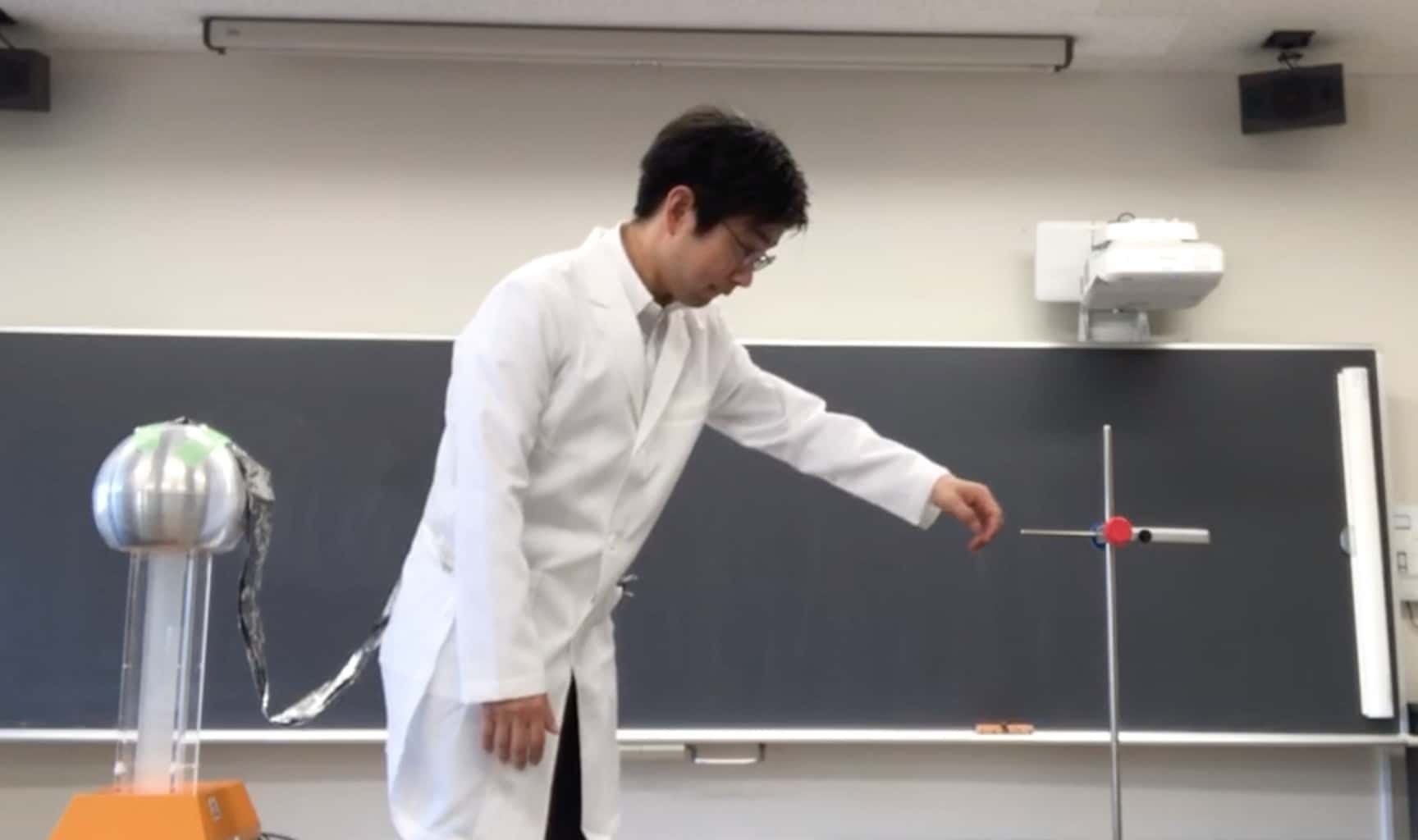

手作りの絶縁台にのって、お尻とバンデグラフをアルミの帯で結びます。

体に電気がたまっていきます。

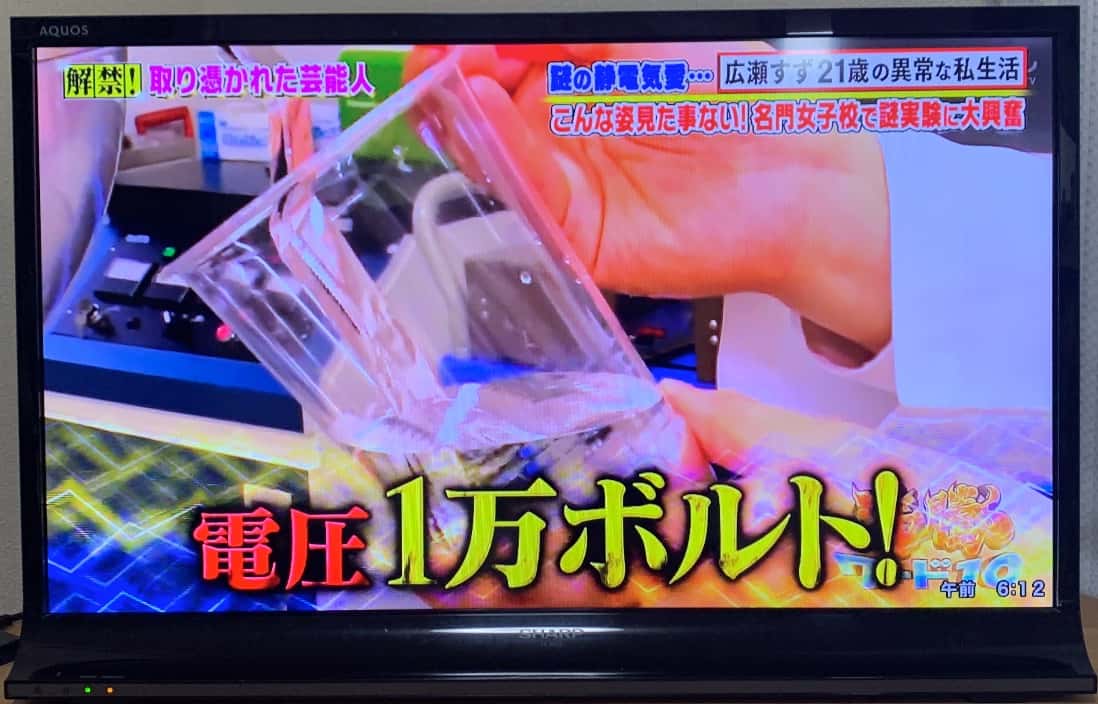

両手が空くので賞状を渡すことができます。

そこで着目したのが、「ライデン瓶」の原理です。ライデン瓶は、電気を蓄えることができるコンデンサーの一種です。この仕組みを応用し、賞状の裏にライデン瓶のような構造を組み込むことで、より強い放電が可能になりました。最終的に、お弁当パックの蓋を使い、平たくコンパクトなライデン瓶を作成することで、成功しました。

表面

裏面

これはこれで良いものではあったのですが、ディレクターのDさんは「ぼくのお尻にアルミがのびているのが撮りたい」というのです。このつながっている感じがイイ!と。

???え!そこなの!?

Dさんのテレビの発想には驚きました。異業種の方のアイデアほど貴重なものはありません。お尻を活かすことは、考えても見なかったことです。そう考えると、ライデン瓶のように電気を一度ためる方式では、体を必ずしもバンデグラフと結ぶ必要はなく、活かしきれないことに気が付きます。

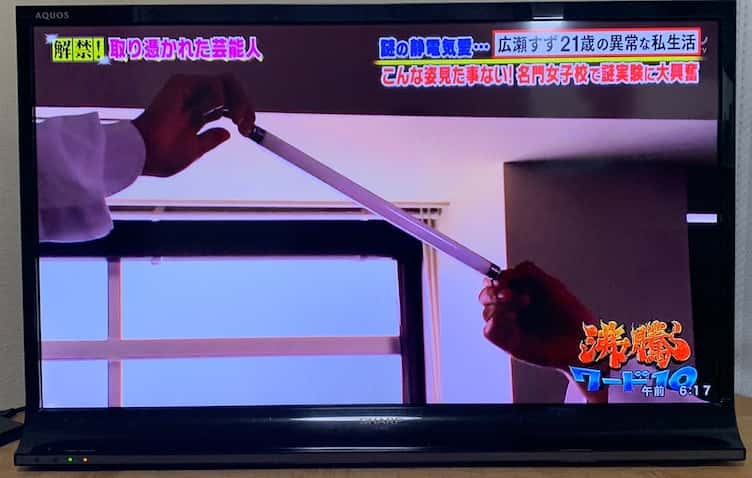

そこでDさんの用意したものが、いろいろな魚焼きの網や、バーベキューの串。ご提案をいただいたときは、そんなのでうまくいくのか疑問がわきました。ですが、「毎日が実験」です。やってみなければわかりません。

色々試したところ、もしかしたらと思い、プラスチックハードケースに金網をとりつけて、その上に賞状を乗せる形にして再度実験。成功しました!無事、魚焼きの網でうまく相手に放電現象が起こり、パチパチの静電気賞状になったのです。

これらの4つの実験を用意するためにDさんは、合計4回学校も来校しました。私も疲れましたが、テレビマンのその執念に驚きました。番組を見た方はおわかりの通り、無事うまくいきました。

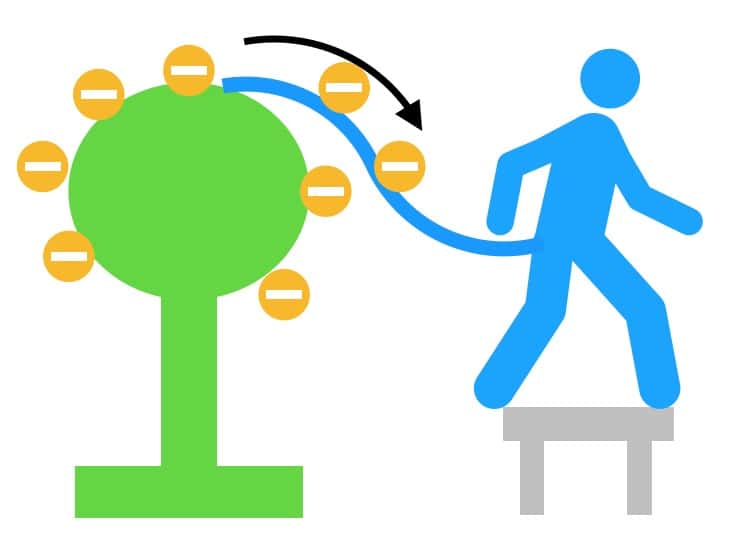

バンデグラフから、ぼくに無事電気がたまり、

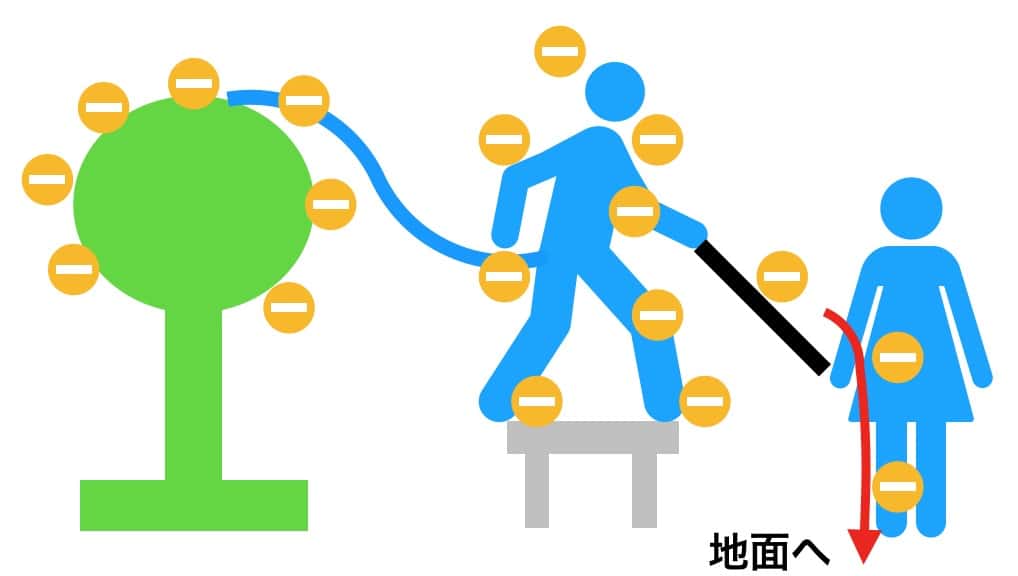

広瀬さんが触ると同時に地面に流れて、手に電流がながれてピリッとします。

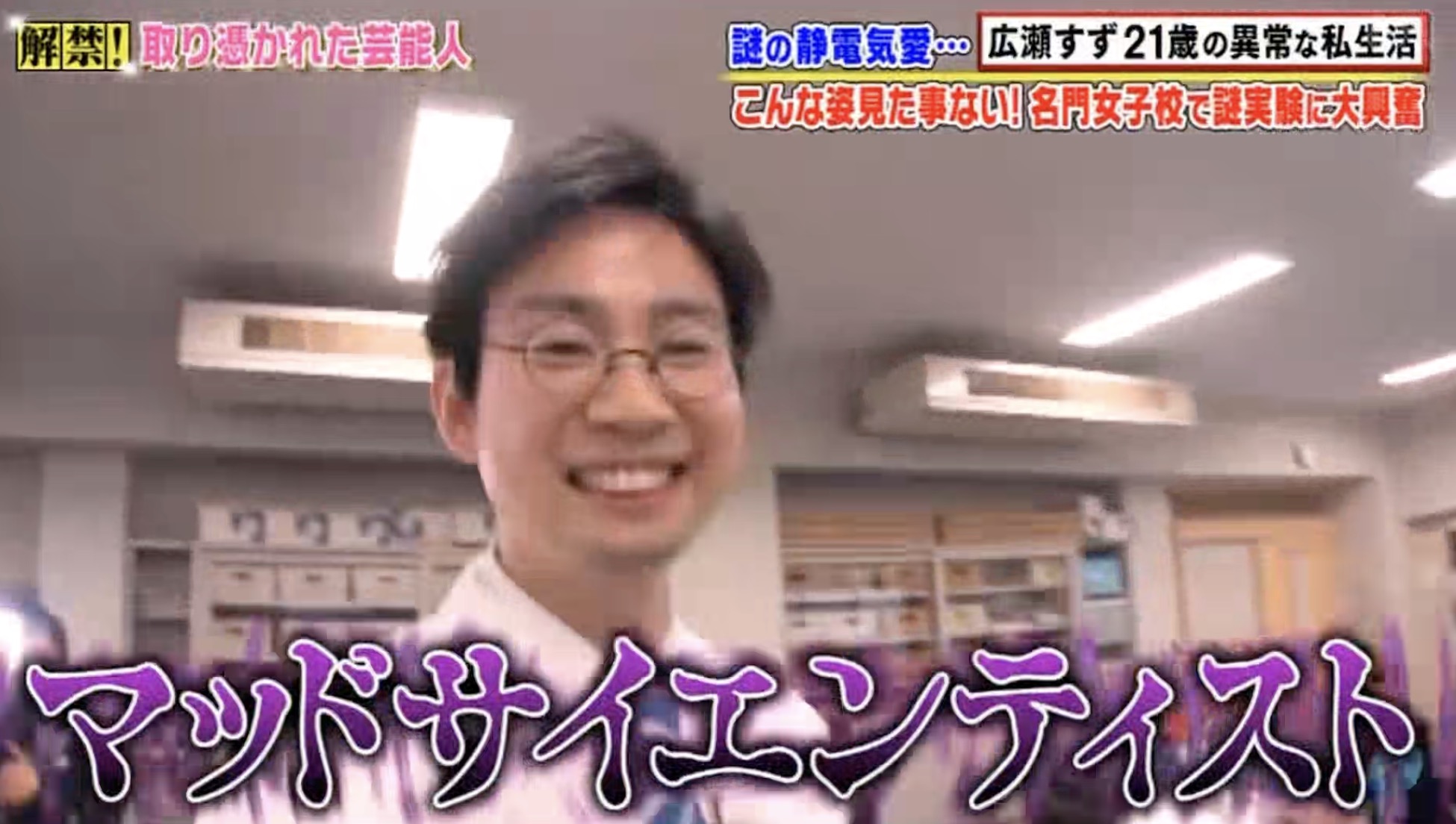

マッドサイエンティストなどとテロップがついてしました…。

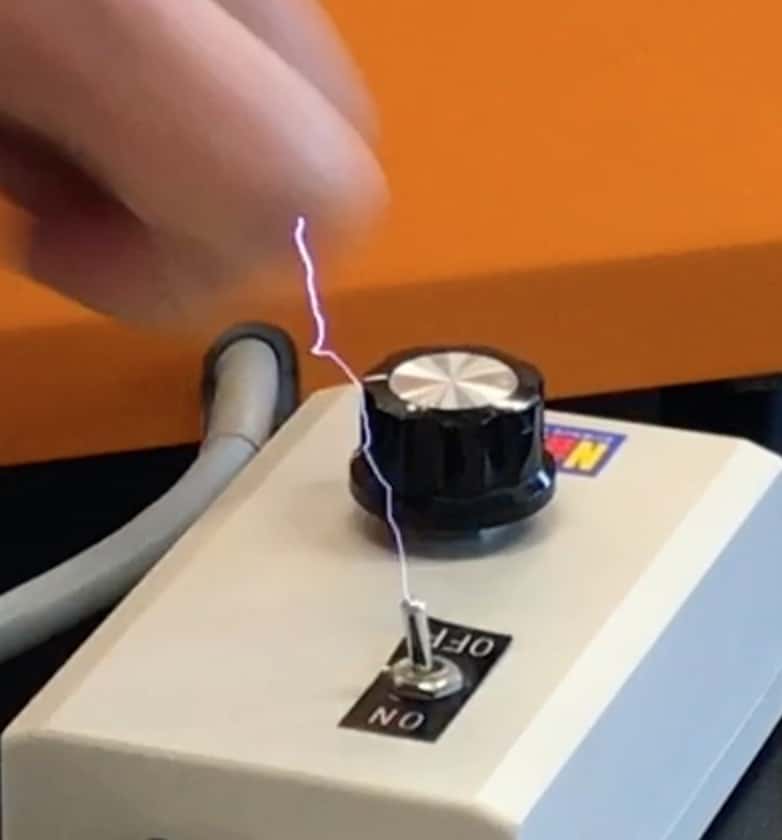

ぼくの電圧は3万ボルトはあったはずです(3mmくらいの空間を、広瀬さんの指と賞状の間で静電気が飛んでいたことから)。しかしオンエアーには見られませんでしたが、実は静電気発生装置(バンデグラフ)のスイッチが金属製であり、ぼくがスイッチをOFFにするときに、一気に放電されます。大きな電流が流れるので、地味ですが、一番痛かったのはぼく。

地味です。痛いんです。

これは合成写真ではなく、実際の静電気の様子です。アイタタタ!!!!

みなさんは楽しめましたでしょうか。Dさんらの手によって、放送は現実の1.5倍くらい興味深いものになっていたような気がしています。

その他、番組で紹介した5つの実験

テレビで紹介したのは次の5つの実験です。事前に打ち合わせたときは20を超える実験を紹介しましたが、タレントさんの事務所NGのものもあり、Dさんが選びました。

すべての実験は安全性を考慮し、事前に十分な予備実験を行いました。ただし、静電気水や百人おどしは、ペースメーカーを装着している方や外傷のある方には影響を与える可能性があるため、慎重に行う必要があります。また、ライデン瓶の電気容量を過剰に大きくしないよう、注意が必要です。

それぞれのやり方をリンク先でまとめたので、気になった実験はぜひお試しください。

※ なお全ての実験は安全性を考えて、何度も予備実験を行っています。静電気水や、百人おどしは、ペースメーカーや外傷のある方、またやりたくない生徒は参加をさせないでください。またライデン瓶の電気容量を大きくしすぎると危険なことがあります。お子さんが行うときは、予備実験をしたり、必ず大人が付き添ってください。

広瀬さんが気になっていた静電気発生装置(バンデグラフ最大15万ボルト)にまずは手を近づけてみようという実験。番組を見てくださった方はおわかりのとおり成功しました!静電気の放電の様子がよく見られます。

静電気を水やお茶にためて飲むという実験。成功確率は高かったのですが、番組を見ておわかりのとおり、失敗をします。実は成功にいたったのは3回目でした。焦りました。

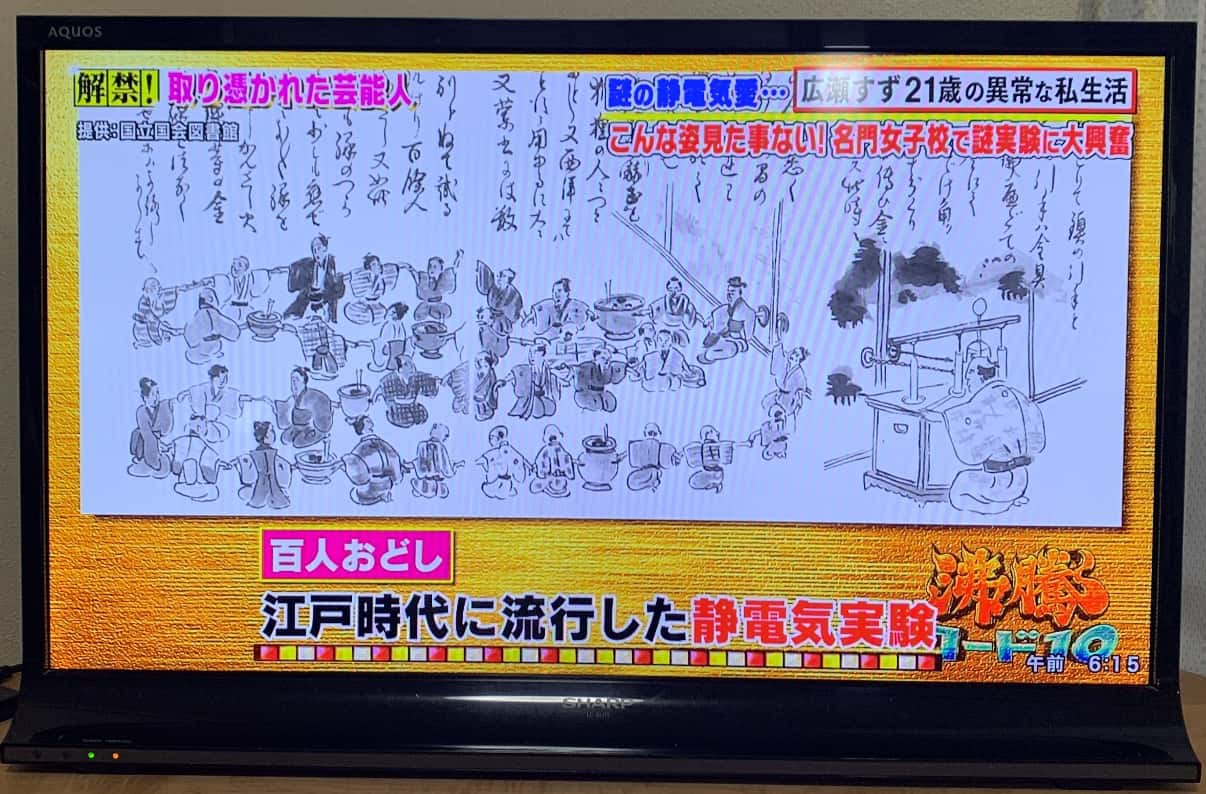

3 百人おどし

江戸の蘭学者で科学者の「橋本宗吉先生」が行った江戸で流行した実験で中学校の頃体験したという方も多いかもしれませんね。輪になって静電気を流すというもの。広瀬さんははじめての体験だということで、感激していたようでした。

4 電気人間

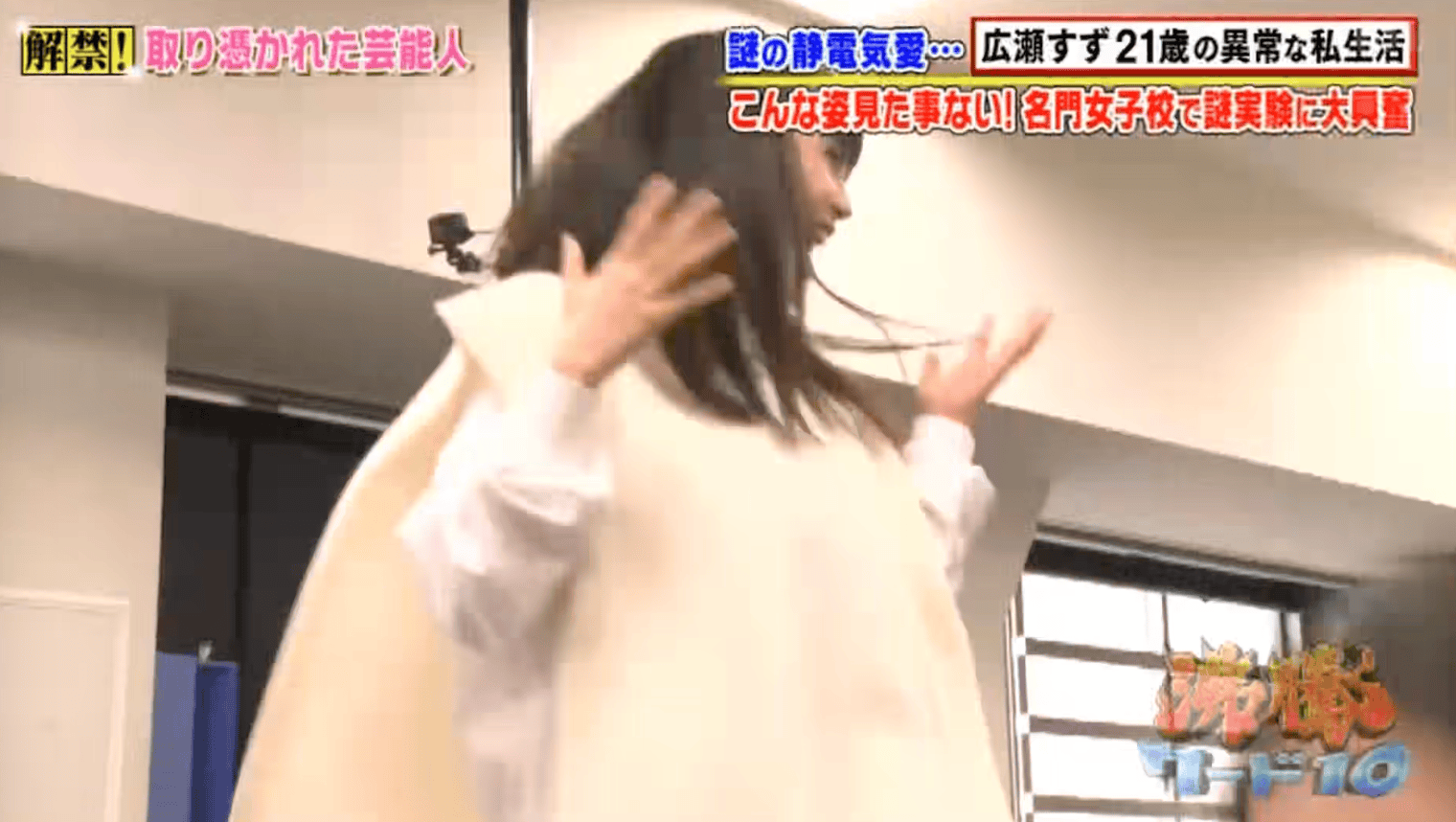

風船で静電気を体にためて蛍光を光らせる実験。絶縁台がポイントで、良い絶縁台かどうかが成功の可否に関わります。番組では風船で広瀬すずさんをこすって「電気人間」にしました。広瀬さんが当日まで何を着てくるのか?がわからなかったこともあり、ぼくとDさんは、2つのものを用意せざる負えなくなりました。

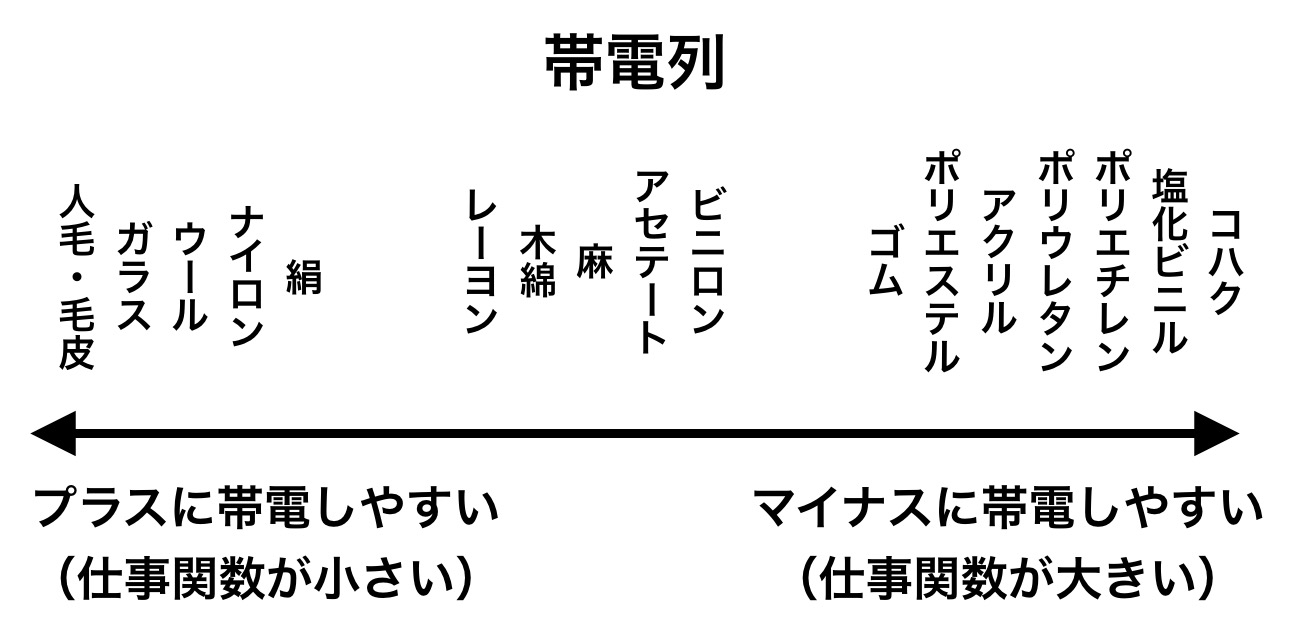

それは風船とウールのマフラーです。帯電列の表をみるとわかるように、

拙著『科学検定3・4級』(講談社、桑子研・竹田淳一郎)

広瀬さんがウールや毛の素材の服をきてきた場合にはゴム風船で、逆にアクリル系の素材の服を着てきた場合には、ウールでこすって電気をためるというようにです。このあたり、何度もスタッフの方と打ち合わせをして、いろいろな服装をもってきて実験をしました。ここでもDさんの執念を感じました。

結果として放送を見ていただいてわかるように、当日ウール系の服をきてきたことがわかったので、カラフルな風船でこすることになりました。なお、広瀬さんが履いていた靴が厚底であったこともあり、条件として最高でした。

5 電気賞状

このページで紹介した、賞状から放電をさせるという、この番組のために考案した実験です。

テレビでもテロップ「静電気にとりつかれた教師」と書かれてしまいましたが、私も静電気の不思議が大好きです。

今回の番組を通じて、静電気の面白さや奥深さを多くの方に伝えることができたのではないかと思います。実験を通じて科学に興味を持ち、さらに深く学びたくなった方は、ぜひ身の回りの現象にも目を向けてみてください。

科学の面白さは、実験を通じて体験することでさらに深まります。ぜひ、自分でも試してみてください!

また別番組では巨大テーブルクロス引きに挑戦しました!こちらも合わせてご覧ください。

時速200kmのランボルギーニで挑む!12mテーブルクロス引きの科学と実験(地球まるごと大実験ネイチャーティーチャー(TBS))【科学監修・出演】

静電気の実験で驚きの体験をしてみませんか?(実験教室・テレビ監修等のご相談について)

静電気に関する楽しい実験教室を開催しているほか、テレビ番組の監修・出演なども行っています。「パチッ!」という小さな音から、雷のような大きな現象まで、静電気は日常に溢れています。この驚きに満ちた世界を一緒に学んでみませんか?百人おどし・静電気ドリンク等々、ご興味のある方や、実験教室の依頼、またはテレビ番組などでの監修をご希望の方は、ぜひ「お問い合わせ」ページからご連絡ください。過去に行った科学監修などについてはこちらをご覧ください。

【特集】やめられなくなる!静電気実験

お問い合わせ・ご依頼について

科学の不思議やおもしろさをもっと身近に!自宅でできる楽しい科学実験や、そのコツをわかりやすくまとめています。いろいろ検索してみてください!

・運営者・桑子研についてはこちら

・各種ご依頼(執筆・講演・実験教室・TV監修・出演など)はこちら

・記事の更新情報はXで配信中!

![]() 科学のネタチャンネルでは実験動画を配信中!

科学のネタチャンネルでは実験動画を配信中!

2月のイチオシ実験!梱包材で遊ぼう!

- 静電気の時期になってきました。子供と一緒に梱包材で盛り上がろう!→ やめられなくなる!静電気実験20

テレビ番組等・科学監修等のお知らせ

- 2/9日(月)まで配信中 「月曜から夜更かし」(日本テレビ)にて科学監修・出演しました。Tverで2/9(月)まで配信中です。51分頃に始まる夜ふかし的ミステリーをご覧ください。

書籍のお知らせ

- 1/27 『見えない力と遊ぼう!電気・磁石・熱の実験』(工学社)を執筆しました。

- サクセス15 2月号にて「浸透圧」に関する科学記事を執筆しました。

- 『大人のための高校物理復習帳』(講談社)…一般向けに日常の物理について公式を元に紐解きました。特設サイトでは実験を多数紹介しています。※増刷がかかり6刷となりました(2026/02/01)

- 『きめる!共通テスト 物理基礎 改訂版』(学研)… 高校物理の参考書です。イラストを多くしてイメージが持てるように描きました。授業についていけない、物理が苦手、そんな生徒におすすめです。特設サイトはこちら。

講師等・ショー・その他お知らせ

- 2/20(金)「生徒の進学希望実現支援事業」研究授業@福井県立若狭高等学校 講師

- 3/20(金) 一般社団法人 日本理科教育学会 オンライン全国大会2026にて、「慣性の法則の概念形成を目指した探究的な学びの実践」について発表予定です。

- 7/18(土) 教員向け実験講習会「ナリカカサイエンスアカデミー」の講師をします。お会いしましょう。

- 10/10(土) サイエンスショー予定

- SNSでのお知らせ X(Twitter)/instagram/Facebook/BlueSky/Threads

Explore

- 楽しい実験…お子さんと一緒に夢中になれるイチオシの科学実験を多数紹介しています。また、高校物理の理解を深めるための動画教材も用意しました。

- 理科の教材… 理科教師をバックアップ!授業の質を高め、準備を効率化するための選りすぐりの教材を紹介しています。

- Youtube…科学実験等の動画を配信しています。

- 科学ラジオ …科学トピックをほぼ毎日配信中!AI技術を駆使して作成した「耳で楽しむ科学」をお届けします。

- 講演 …全国各地で実験講習会・サイエンスショー等を行っています。

- About …「科学のネタ帳」のコンセプトや、運営者である桑子研のプロフィール・想いをまとめています。

- お問い合わせ …実験教室のご依頼、執筆・講演の相談、科学監修等はこちらのフォームからお寄せください。