なぜ挿すだけで光る?「見えない道」を探るブレッドボード探検隊と、テスターの使い方

サイエンストレーナーの桑子研です。毎日が実験。

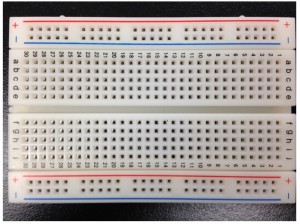

電子工作やプログラミングと聞くと、ちょっと難しそう? LEDをピカッと光らせるだけでも、ハンダごてが必要でハードルが高い…なんて思っていませんか? いえいえ、今は違います! まるでレゴブロックのように、部品を穴に差し込むだけで回路が組めてしまう、「ブレッドボード」という魔法の板があるんです。

でも、この不思議な板、なぜ部品を差し込むだけで電気が流れるのでしょう? 今日は、その「見えない道」がどうなっているのかを探る、ちょっとした科学探検をご紹介します。これは電子工作の第一歩として、そして科学の面白さを知る上で、最高にエキサイティングな実験なんですよ!高校の授業や中学の科学部でこのブレッドボードを渡すと、生徒たちはキョトンとします。「穴がたくさん開いたプラスチックの板…?」

この板の真価は、ハンダ付けなしで、何度でも部品を抜き差しして回路を試作(プロトタイピング)できる手軽さにあります。失敗を恐れずに「あ、こっちかな?」「こうつないだらどうなる?」と試行錯誤できる、まさに「実験と学びのための道具」です。しかし、その力を最大限に引き出すには、まず「地図」が必要です。ボードの中がどう繋がっているのか? その配線ルールを知らなければ、目的地(回路の完成)にはたどり着けません。

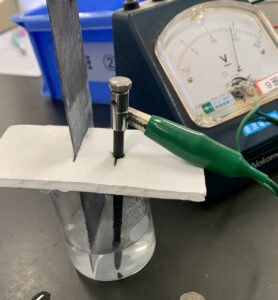

初めて見る生徒がほとんどですから、いきなり「中はこうなってるよ!」と答えを教えることもできます。でも、授業ではあえて「自分で地図を作る」実験から始めています。この探検には「テスター」という探知機を使います。目に見えない電気の道(導通)が「繋がっているか」「切れているか」を調べる道具です。この実験を通じて、テスターの使い方も一緒に学べて一石二鳥! さあ、探検の準備をしましょう。

科学のレシピ:ブレッドボード内部探検

用意するもの:テスター、ブレッドボード、ジャンパーコード(ブレッドボードに挿すための線)、ワニ口クリップ

手順:

1 テスターの端子(赤と黒の棒)とジャンパーコードを、ワニ口クリップをつかってつなぎます。

2 テスターのダイヤル(レバー)を「抵抗(Ω)」を測るモードに設定します。(もし「ピー」と音で知らせてくれる「導通チェックモード」があれば、そこが最適です!)

3 ブレッドボードの適当な穴を2ヶ所選び、ジャンパーコードの先端をそれぞれ差し込んでみます。

4 もし2つの穴が内部で繋がっていれば、電気が流れます。テスターは抵抗値がほぼ0Ω(または非常に低い値)であることを示します。(導通モードならピーッと音が鳴ります!)繋がっていなければ、テスターの表示は変わりません(抵抗が無限大を示します)。

見えない道が、見えてくる!

生徒には、このブレッドボードの写真を印刷した「白紙の地図(ワークシート)」を渡しておきます。 テスターで調べて、中で接続されているとわかった穴同士を、赤ペンで結んでいきます。

最初は手探りだった生徒たちも、いくつか調べていくうちに「あれ?」「もしや…」と何かの規則性に気づき始めます。一度コツを掴むと、まるで脳の回路まで繋がったかのように、次々と赤ペンで内部の様子を書き込んでいくのです。その姿は、まるで複雑な暗号を解き明かす名探偵のよう。さあ、探検の結果(地図の完成形)を見てみましょう。

ブレッドボード設計に隠された「賢い秘密」

この完成した地図を見ると、ブレッドボードには大きく分けて2つの「賢い」ルールがあることがわかります。電源ライン(上下の端) 上下の2列(よく赤と青の線が引かれています)は、横に長〜く全部つながっています。これは、回路全体の「電源(プラスとマイナス)」を供給するための「大動脈」です。ここが横一列につながっているおかげで、回路のどこからでも電源が取りやすくなっているのです。

素子(そし)ライン(中央) 中央のたくさんの穴(a〜e列、f〜j列)は、縦に5穴ずつつながっています。そして、隣り合う横の列(例えばa列とb列)はつながっていません。そして、最も大切なのが、中央にある「溝」(e列とf列の間)です。 地図を見ると、ここは「つながっていない」ことがわかります。なぜ、わざわざ隙間が空いているのでしょう?

実はこの溝、電子回路の主役である「IC(集積回路)」という、ムカデのようにたくさんの足を持った部品をまたがらせるために設計されているのです。 ICの左右の足を、この溝をまたいで差し込むことで、それぞれの足がショートすることなく、別々の「縦5穴ライン」に接続できます。この「溝」こそが、ブレッドボードで複雑な回路を組むための、最も重要な「鍵」なのです。

「わかった!」が爆発する瞬間

この「規則性」に気づいた生徒は、もう無敵です。すべての穴を一つひとつ調べなくても、「ここはこうなっているはずだ!」と予想を立て、テスターで検証し、次々に赤線がプリントの上を走っていきます。これぞ科学の基本プロセス(観測→推測→検証)そのもの!

最後に全員で答え合わせをすると、「おおー!」「やっぱり!」「そういうことか!」と、パズルの答えが明かされた時のような、明るい歓声が上がります。 初めてこの実験を行った時は、「こんなに盛り上がるのか!」と正直驚きました。目に見えない「電気の道」が、自分の手で「見える化」された達成感。そして、一見ランダムに並んでいるように見えた穴の配置に、実は非常に合理的で賢い「設計思想(ルール)」が隠されていることを発見した喜び。これが、彼らの知的好奇心を強く刺激するのでしょう。

電子工作の第一歩として、ブレッドボードを初めて触るときは、まずこの「内部探検」から始めてみてはいかがでしょうか。自分で苦労して見つけた「地図」は、これから作るどんな複雑な回路図よりも、きっと価値のある一枚になりますよ。

お問い合わせ・ご依頼について

科学の不思議やおもしろさをもっと身近に!自宅でできる楽しい科学実験や、そのコツをわかりやすくまとめています。いろいろ検索してみてください!

・科学のネタ帳の内容が本になりました。詳しくはこちら

・運営者の桑子研についてはこちら

・各種ご依頼(執筆・講演・実験教室・TV監修・出演など)はこちら

・記事の更新情報はXで配信中!

![]() 科学のネタチャンネルでは実験動画を配信中!

科学のネタチャンネルでは実験動画を配信中!