「バチッ!」の正体、解明します。15万ボルト発生装置「バンデグラフ」の秘密を徹底解剖!

サイエンストレーナーの桑子研です。毎日が実験。

寒い冬の日、ドアノブに触れた瞬間に「バチッ!」と火花が飛んで痛い思いをしたことはありませんか?あるいは、暗闇でセーターを脱いだときにパチパチと青白い光が見えることもありますよね。

これらはすべて、物質に溜まった電気が一気に流れ出す「静電気」のしわざです。私たちは普段、この静電気を「ちょっと嫌なもの」として避けていますが、科学の世界にはこの静電気をあえて作り出し、自在に操るための最高にエキサイティングな装置があるのです。その名も「バンデグラフ(バンデグラーフ)」。今回は、この巨大な銀色の球体に隠された驚きの仕組みに迫ります。

「バチッ!」を自在に操る? 謎の球体・バンデグラフ

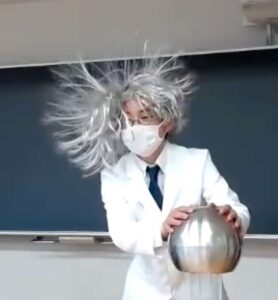

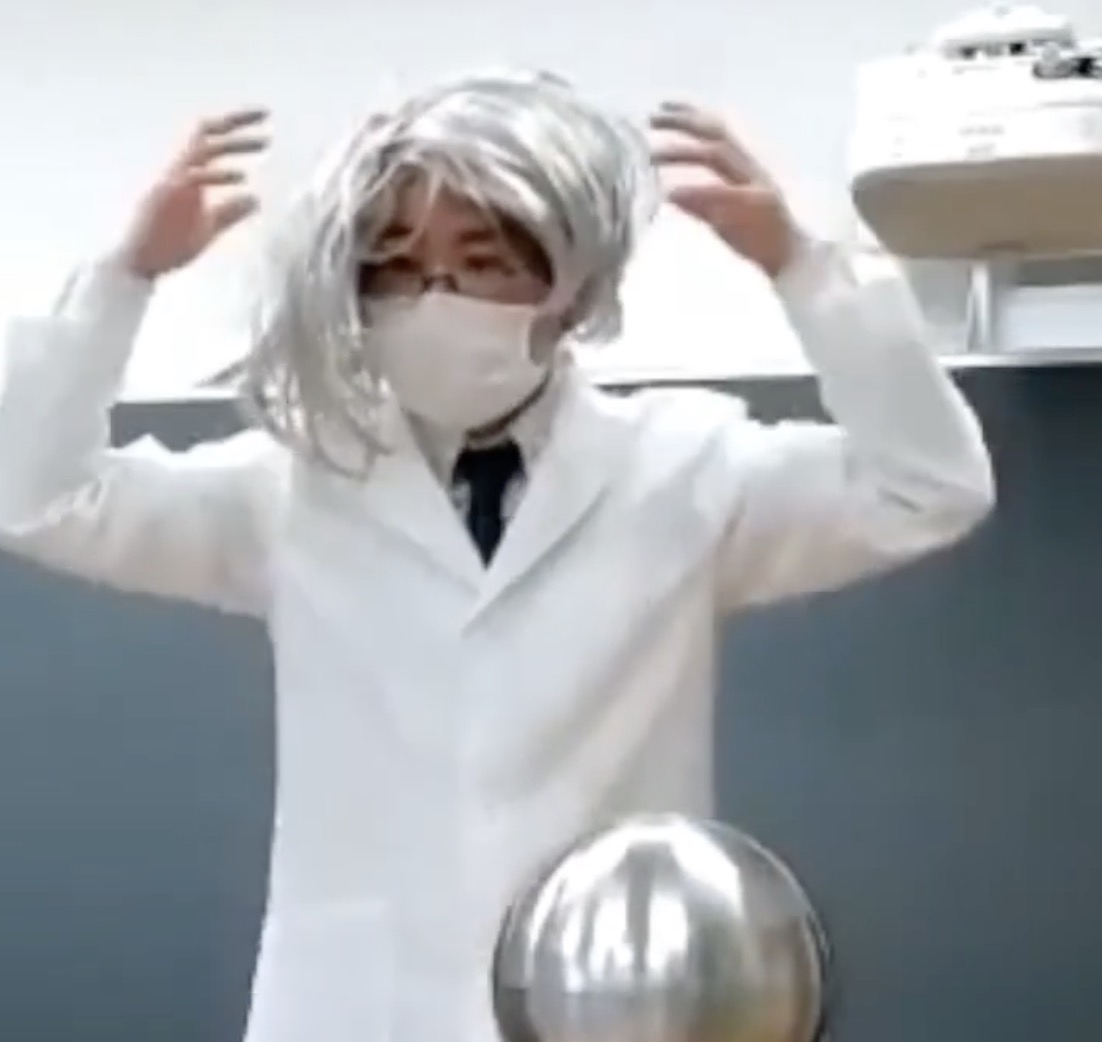

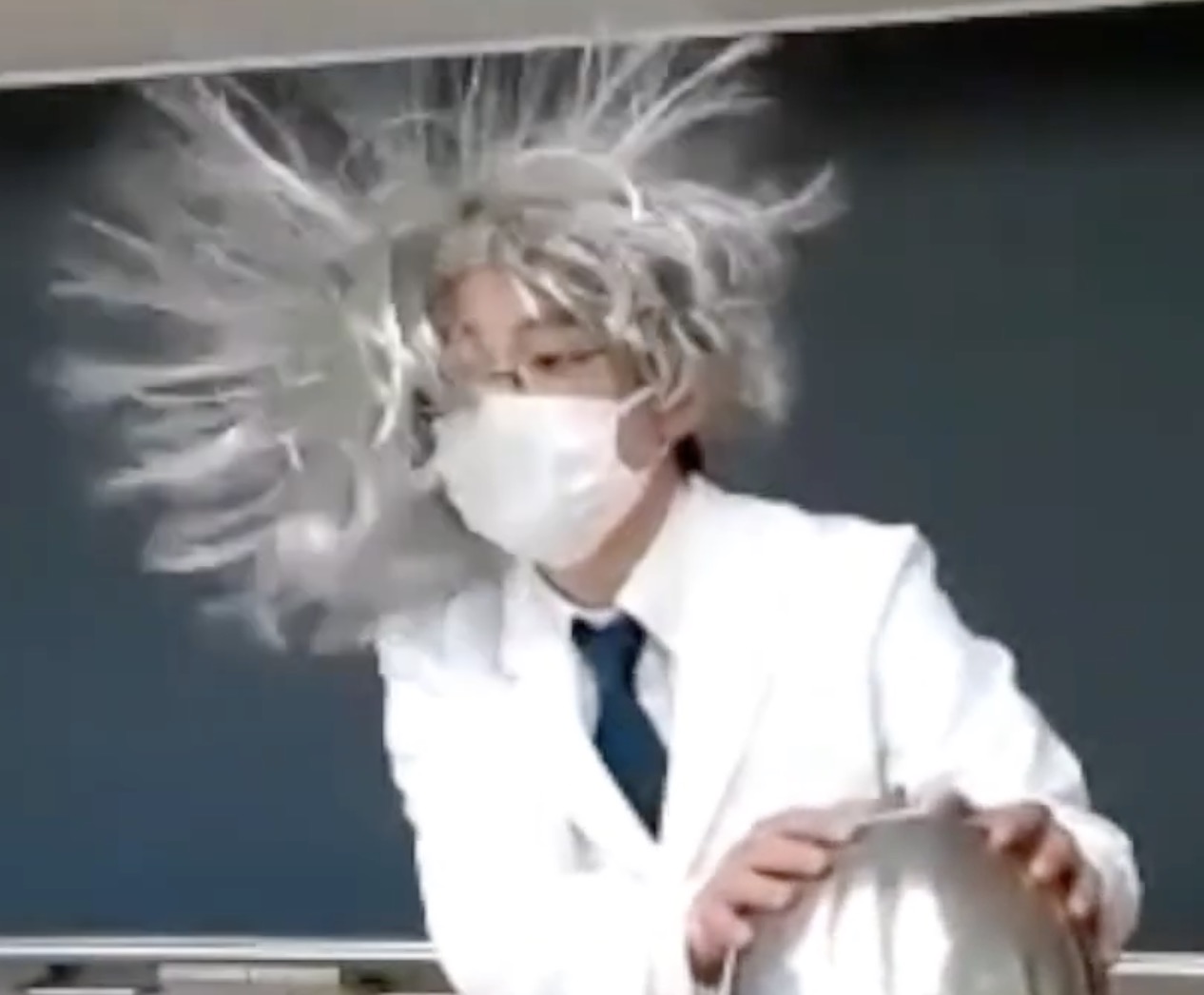

科学館や学校の実験室で、銀色の大きな球に触れた人の髪の毛が、まるで超サイヤ人のように「ブワッ!」と逆立っている光景を見たことはありませんか? あの装置の正体がバンデグラフです。

この名前は、発明者である物理学者ロバート・ジェミソン・ヴァン・デ・グラフ博士に由来しています。実はこの装置、もともとは単なる「見世物」ではなく、原子核に粒子を猛スピードでぶつけるための「粒子加速器」の動力源として開発されました。つまり、宇宙の成り立ちやミクロの世界を探求するための、当時の最先端ハイテクマシンだったのです。

ちなみに、江戸時代の天才・平賀源内が広めた静電気発生装置「エレキテル」についてはこちらで紹介しています。仕組みの進化を比べると面白いですよ!

脅威の15万ボルト!でも「痛くない」のはなぜ?

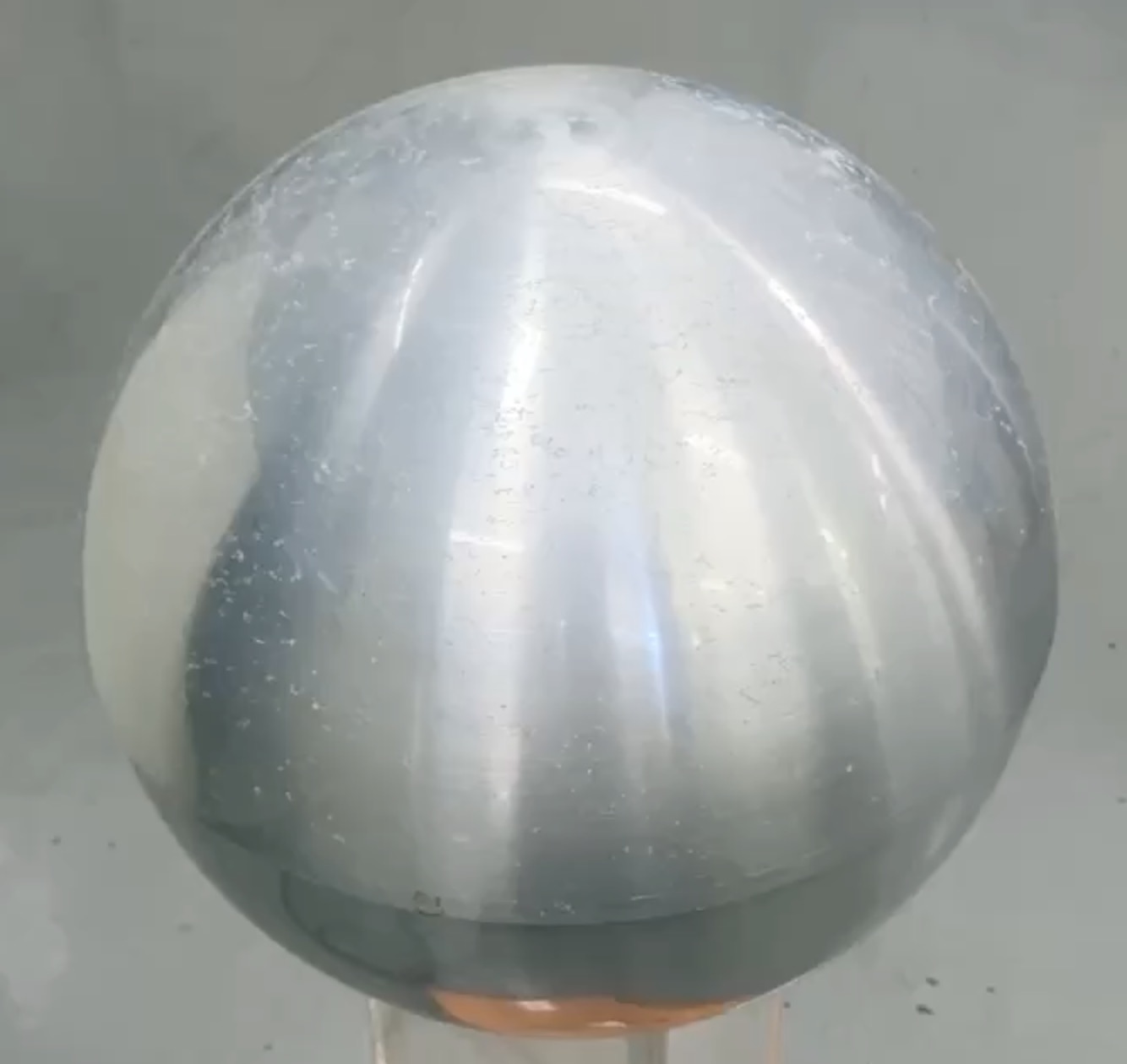

私が愛用しているのは、理科教材メーカーとして有名なナリカ製のバンデグラフです。

発生電圧:最大約15万V

放電距離(約):最大110mm(湿度40%時)、梅雨時60mm以上(実測値)

集電球:φ約215mm

放電球:φ約115mm

電源:AC100V 50/60Hz

大きさ:約270×210×620mm(集電球)、約150×130×490mm(放電球)

重さ:約5.6kg

なんとこれ一台で、最大15万ボルトもの高電圧を生み出すことができます。amazonでも販売されていて、これを家族に内緒で購入したのですが、この大きさですから衣装部屋に入れておいたらすぐにバレました…。

「15万ボルトなんて、感電したら命が危ないのでは!?」と驚くかもしれませんが、ご安心ください。静電気のボルト(電圧)は非常に高いのですが、実際に流れる電流の量の値はごくわずかです。そのため、指先から火花が飛んで「痛っ!」とはなりますが、基本的には安全に実験を楽しむことができます。

普通、静電気の実験は空気が乾燥した冬場しか成功しませんが、このバンデグラフは非常に強力。なんと湿度の高い夏場でも、3cmほどの放電を観察することができるんです(冬場なら10cm以上も飛びます!)。

実際の髪の毛が逆立つダイナミックな実験動画はこちらです。

意外と単純? バンデグラフの「中身」を公開!

まるでマッドサイエンティストの秘密道具のような見た目ですが、

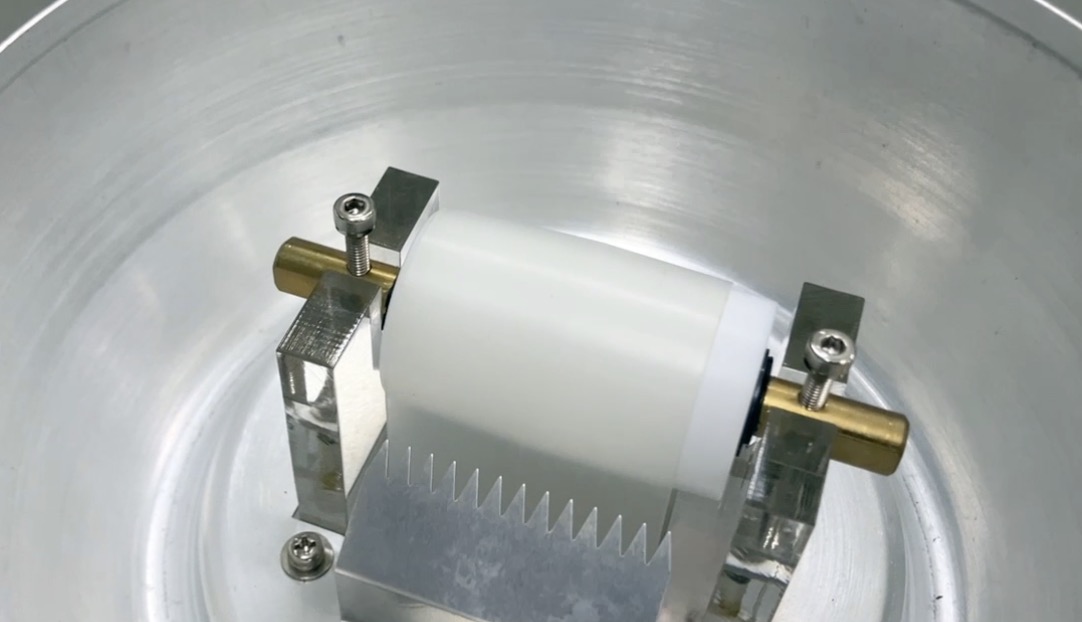

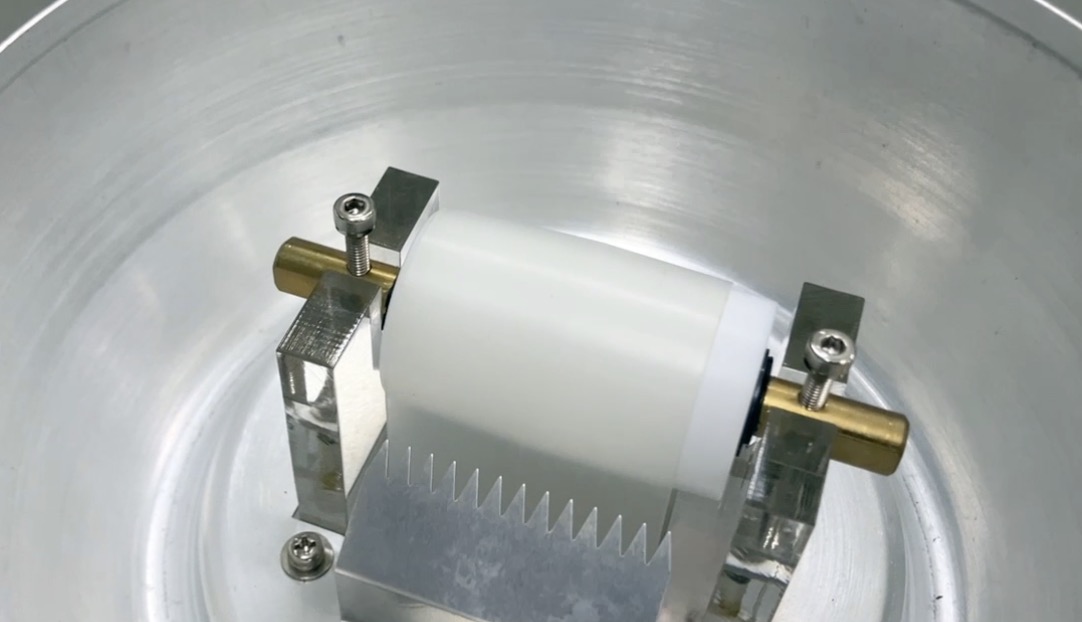

その中身は驚くほどシンプルです。上の大きな球体をパカッと開けてみると、そこには何があると思いますか?

実は、中に入っているのは「ベルトコンベア」だけなのです。ゴム製のベルトが上下のローラーでぐるぐる回っているだけ。これだけでどうして15万ボルトも発生するのでしょうか。バンデグラフの使い方について動画でまとめたのですが、ゴムを貼ってから使いましょう。

バンデグラフの心臓部! 電気を「運ぶ」驚きの仕組み

バンデグラフの原理は、一言でいえば「摩擦で電気を作り、それをベルトで運んで球に蓄積する」というものです。バンデグラフの球をパカッと開けると、中にはゴムベルトと、上下に2つのローラーがありましたね。実は、この2つのローラーの「材質」を変えていることこそが、バンデグラフ最大の秘密なんです。では、スイッチを入れた瞬間から電気が溜まるまでを、ベルトコンベアの動きと一緒に見ていきましょう。

参照:静電気とバンデグラーフの原理 http://web.thn.jp/ninjinhouse/r-s-vandegraaff.html

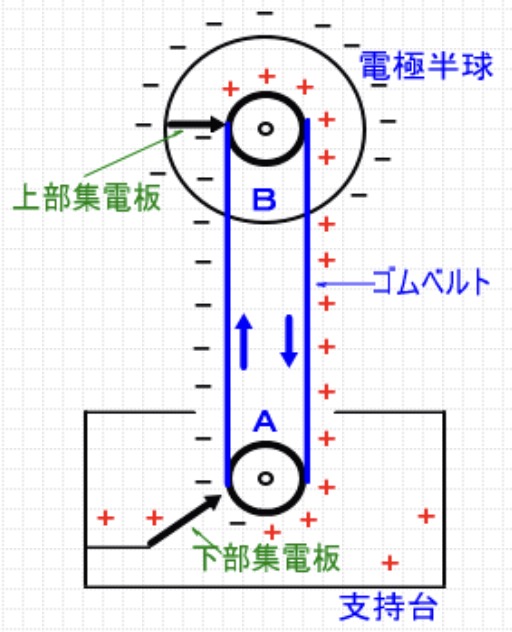

「静電気とバンデグラーフの原理」のサイトの図をもとに、説明しますね。

①下部でこすって、電気を「作る」(マイナスの発生)

ベルトコンベアが動き出すと、ゴムベルトは下部ローラーA(アクリル樹脂製)と強くこすれあいます。物質には、こすり合わせた時に「プラスになりやすい」か「マイナスになりやすい」か、という性質の序列があります。これを「帯電列(たいでんれつ)」と呼びます。ゴムとアクリル樹脂の場合、アクリル樹脂の方がプラスに、ゴムの方がマイナスになりやすい性質を持っています。つまり、アクリル樹脂からゴムベルトへ、マイナスの電気(電子)が飛び移るのです。 これにより、ゴムベルトはマイナス(-)に帯電します。

②上まで運んで、電気を「溜める」(球体へ)

マイナス(-)の電気をたっぷり背負ったゴムベルトは、ベルトコンベアのようにグングン上昇していきます。 そして、上部の球体内部にある金属製の「集電板」に到着します。すると、ベルトが運んできたマイナスの電気(電子)は、金属の集電板にバチバチッと放電するように移っていきます。電子は金属の中を自由に動けるので、瞬く間に球体全体に広がり、蓄積されていきます。

クシのところで、電子が球に移ります。

③ こすって、電気を「リセット」(プラスの発生)

ゴムベルトは、向きを変えて下に降りていきます。その時、今度は上部ローラーB(塩化ビニール樹脂製)とこすれあいます。ここで再び「帯電列」の出番です! 今度の相手は塩化ビニール樹脂。塩化ビニール樹脂は、ゴムよりも「もっとマイナスになりやすい」性質を持っています。 すると、先ほどとは逆に、ゴムベルトから塩化ビニール樹脂へと、マイナスの電気(電子)が奪われていきます。電子を奪われたゴムベルトは、相対的にプラス(+)の電気を帯びることになります。

④ 下降(支持台へ)

プラス(+)に帯電したゴムベルトは、そのまま下部へと降りていきます。 そして、下部にあるもう一つの集電板に到着すると、今度はプラスの電気をそこへ移します。このプラスの電気は、バンデグラフの「支持台(土台の部分)」へと蓄積されていきます。

⑤【繰り返し】そして高電圧へ…

ベルトはそのまま下部ローラーA(アクリル樹脂)に触れ、再び①の「マイナス(-)を背負う」作業に戻ります。この「①マイナスを運ぶ → ②球に溜める → ③プラスを運ぶ → ④支持台に溜める」というサイクルが、モーターによって高速で繰り返されます。

これにより、上の球体にはマイナス(-)の電気が、下の支持台にはプラス(+)の電気が、どんどん溜まっていくのです。マイナスとプラスが別々の場所に大量に集められることで、両者の間に「電気を使いたい!」という強い力(電圧)が生まれ、15万ボルトもの高電圧になるわけです。

バンデグラフは「材質の選び方」と「運ぶ仕組み」を組み合わせることで、こんなにも強力なエネルギーを生み出せるのです。まさに科学の知恵ですね!よく勘違いされてしまうのですが、コンセントから電子が流れ込んでいるわけではないのですね。意外と仕組みはシンプルです。あくまでもモーターを動かすためにコンセントの力を使っているだけで、電気そのものは「摩擦」で生み出しているのです。

静電気マシーンで、科学の魔法を体験しよう!

このバンデグラフを使えば、ただ髪を逆立てるだけでなく、空飛ぶアルミカップや電気の力で光る蛍光灯など、まるで魔法のような実験がたくさんできます。これまで多くのテレビ番組で、広瀬すずさんや鈴木亮平さん、やす子さん、チョコレートプラネッツの皆さんとも一緒に、この静電気の不思議を体験してきました。

※ なお、バンデグラフを用いた実験は非常に高電圧を扱うため、必ず専門家の指導のもとで行ってください。

日常生活では嫌われ者の静電気。でも、その正体を知り、正しく操る術を学ぶと、世界がもっと面白く見えてきませんか?

【特集】やめられなくなる!静電気実験

お問い合わせ・ご依頼について

科学の不思議やおもしろさをもっと身近に!自宅でできる楽しい科学実験や、そのコツをわかりやすくまとめています。いろいろ検索してみてください! ・科学のネタ帳の内容が本になりました。詳しくはこちら ・運営者の桑子研についてはこちら ・各種ご依頼(執筆・講演・実験教室・TV監修・出演など)はこちら ・記事の更新情報はXで配信中!

![]() 科学のネタチャンネルでは実験動画を配信中!

科学のネタチャンネルでは実験動画を配信中!