【自由研究】300円で「音の正体」が見える!スリンキーで作る最強の波動マシン

サイエンストレーナーの桑子研です。毎日が実験。

「波」と聞くと、どんな景色を思い浮かべますか? 多くの人は、海でザブーンと寄せる「水の波」を想像するかもしれませんね。でも、理科の世界では「波」はもっと広い意味を持っています。私たちが聞いている「音」、見ている「光」、これらもすべて波の仲間なんです。

特に「音」は、空気がぎゅっと「密」になったり、スカスカに「疎」になったりしながら伝わる、ちょっと特殊な「縦波(たてなみ)」です。でも、空気の振動なんて、目に見えませんよね。「音の正体が波だ」と言われても、ピンとこないかもしれません。

理科室では、そんな目に見えない波を「見える化」するために、波動用のスリンキー(バネ)や水平すだれという実験道具を使います。これらは生徒が「おおっ!」と驚き、感動するとても良い実験です。

そこで先日、ストローで作る安価な水平すだれを紹介しましたが、今日はさらにスゴいものをご紹介します!誰もが一度は遊んだことのある、あのおもちゃのバネ(レインボースプリング)を使って、減衰(げんすい)の少ないきれいな縦波を観察できる、最強の「波動マシン」の作り方です。

しかも、材料費は全部で300円程度!

簡単にできる上に、この装置の本当にすごいところは、笛や管楽器の中で「音」がどう響いているのか(気柱の振動モデル)まで、生徒に見せることができる点なんです。ぜひ、自宅で「音の正体」を作ってみてくださいね!

科学のレシピ:300円スリンキー波動マシン

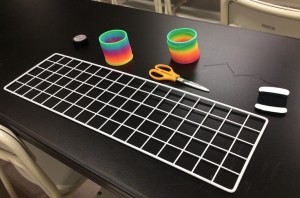

用意するもの:おもちゃのバネ(レインボースプリング)、糸、ビニールテープ、ワイヤーネット(62cm×19cmなど、100円ショップで手に入るもの)、ハサミ

手順:

1 スリンキー2つ(またはそれ以上)をテープでつなげて、長くします。

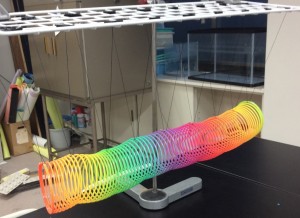

2 ワイヤーネット(62cm×19cm)に、糸をつかってバネを吊り下げていきます。(下の写真を参考に、バネがたるまないように、こまめに吊るすのがコツです)

これで完成です!

「縦波」と「音の正体」を観察しよう

遊び方は簡単です。ワイヤーネットの片方の端をもって、もう片方のバネの端を手で素早く前後に押したり引いたりします。

すると…バネの「密(混んでいるところ)」と「疎(空いているところ)」が、波になってスーッと伝わっていく様子が見えるはずです!これこそが「縦波」。私たちの耳に届く「音」も、空気中でまさにこれと同じことが起きているのです。

なぜ、この装置だときれいに波が伝わるのでしょう? もしバネを床に置いてしまうと、床との「摩擦(まさつ)」によって、波のエネルギーはすぐに失われてしまいます(これが減衰です)。 この装置では、バネをたくさんの糸で吊るすことで、摩擦の影響をほぼゼロにしています。だから、波のエネルギーが失われにくく、遠くまで美しく伝わるんですね。

応用編:笛が鳴る仕組み「定常波」を再現!

この装置の真骨頂は、ここからです。 ただ波を送るだけでなく、バネの端をリズミカルに(一定の振動数で)揺らし続けてみてください。 すると、あるタイミングで、波が進むのをやめたように見えませんか?

その場で激しく振動する場所(腹)と、まったく動かない場所(節)が交互に現れます。 これが「縦波の定常波(ていじょうは)」です。

動画の最後のほうでは、左側(揺らしている手)が「腹」、右側(固定した端)が「節」となり、その間にもう一つ「節」ができている定常波の様子を再現してみました。

この図(動画の様子)は、実は「片方が閉じた笛(閉管)」の中で、特定の高さの音(専門的には3倍振動といいます)が鳴っているときの、空気の振動の様子とまったく同じ形なんです!

目に見えないはずの「音の正体」や「楽器が鳴る仕組み」が、おもちゃのバネで「見える化」できる。これぞ科学の面白さですね!

いかがでしたでしょうか。お子さんと一緒にぜひ手作りをしてみて、揺らし方を変えながら「節」がいくつできるか、いろいろな波を起こして探求してみてください!

PS 応用編として、このワイヤーネットを何個も連結させていくと、体育館でも使えるような、さらに感動的な装置ができあがりますよ!

お問い合わせ・ご依頼について

科学の不思議やおもしろさをもっと身近に!自宅でできる楽しい科学実験や、そのコツをわかりやすくまとめています。いろいろ検索してみてください!

・科学のネタ帳の内容が本になりました。詳しくはこちら

・運営者の桑子研についてはこちら

・各種ご依頼(執筆・講演・実験教室・TV監修・出演など)はこちら

・記事の更新情報はXで配信中!

![]() 科学のネタチャンネルでは実験動画を配信中!

科学のネタチャンネルでは実験動画を配信中!