昭和に愕然!おそばタワーを倒さずに多く運ぶための3つの科学的なコツ(セイロタワーの物理学)

サイエンストレーナーの桑子研です。毎日が実験。

皆さん、マンガやテレビで、自転車に山と積まれたお蕎麦のセイロを、まるで体の一部のように操って運ぶ出前の職人さんを見たことはありませんか?こちら昭和の写真ですが、そばの出前の様子です。これ実際の写真ですよ!?

出典:鯉太朗 お散歩日記

「すごい!曲芸みたい!」

「いったい、どこまで高く積めるんだろう?」

そう思ったことはありませんか?

実は、あの神業のような光景は、魔法でも曲芸でもなく、奥深い物理学の法則に裏打ちされた、計算され尽くした技術なのです。今回は、お蕎麦屋さんの伝統技術に隠された「絶対にタワーを崩さない!3つの物理のコツ」を、科学の視点から紐解いていきましょう。

お蕎麦タワーの物理学:3つの重要なポイント

1.【安定のキホン】セイロが「ずれない」ようにする

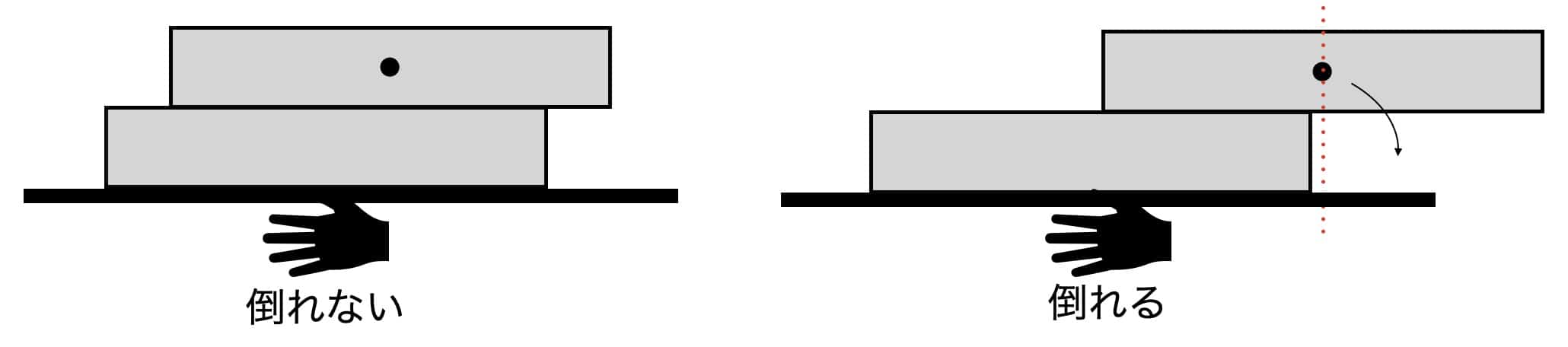

お蕎麦タワーを安定させるための絶対条件、それは何よりも「ずれ」を防ぐことです。セイロが少しでもずれると、タワー全体の重心(重さの中心)が傾き、バランスを失って一気に崩壊してしまいます。

では、どのくらいまでなら、ずれても大丈夫なのでしょうか?

その秘密は、 「支持基底面(しじきていめん)」 という考え方にあります。これは、物体を支えている底面の面積のこと。ジェンガを想像してみてください。下のブロックの真上に積んでいるうちは安定していますが、少しずつずらしていくと、ある瞬間にガシャン!と崩れますよね。

お蕎麦タワーも同じで、あるセイロから上にあるすべてのセイロの重心が、その真下にあるセイロの支持基底面からはみ出さない限り、理論上は倒れません。

・底面が広いセイロを選ぶ → 支持基底面が広くなり、安定性が格段にアップ!多少重心がずれても倒れにくくなります。

・滑り止めシートなどを引いて、摩擦力アップ!ずれにくくなる。

この「重心」と「支持基底面」の関係は、本の積み方などでも応用できます。より詳しくは、こちらの記事もご覧ください。

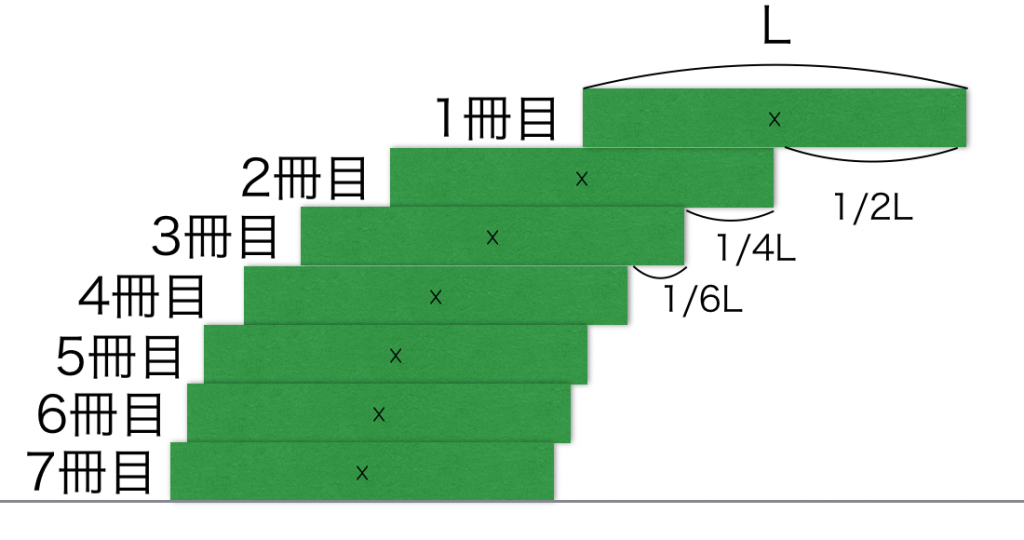

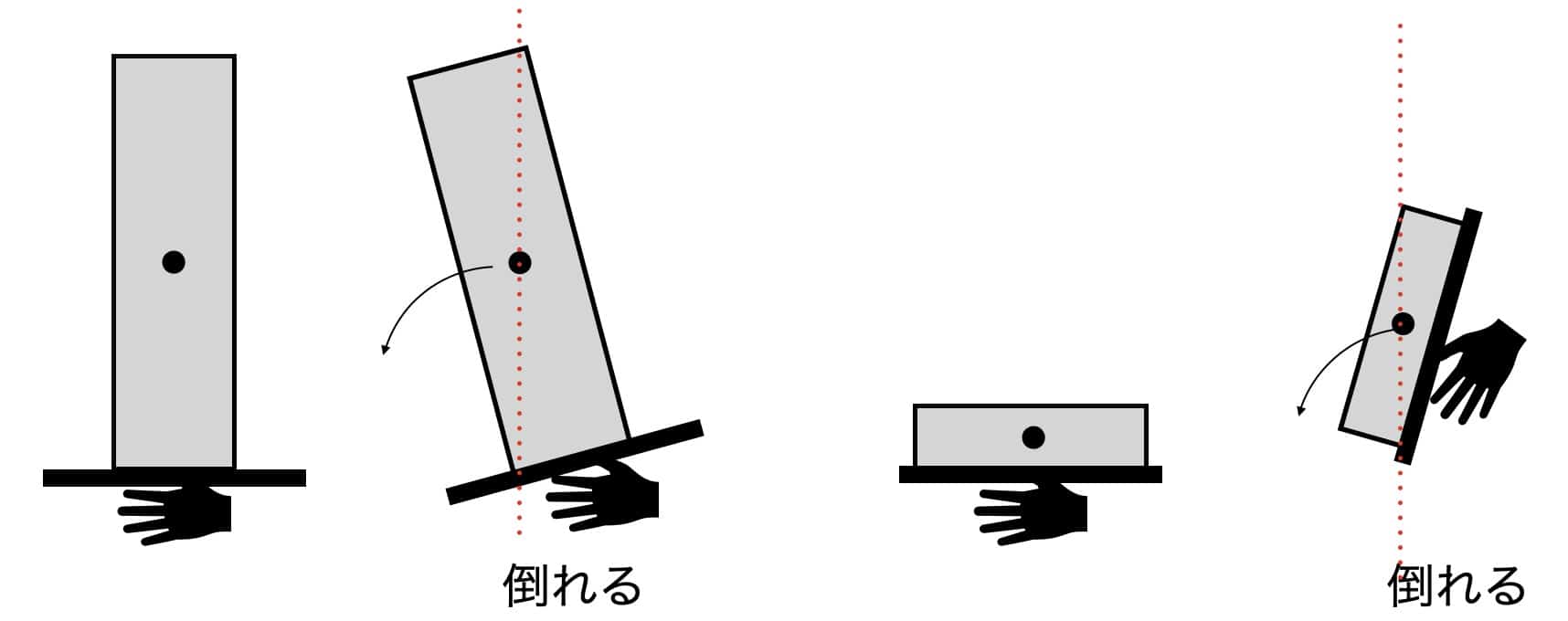

2.【安定の奥義】積み方を工夫して「重心を低く」する

タワーの重心が高ければ高いほど、少しの揺れや傾きで倒れやすくなります。逆に、重心を低く保つことで、安定性は劇的に向上します。これは、何度押しても起き上がる「起き上がりこぼし」や、地面に張り付くように走るF1カーが倒れにくいことと同じ原理です。

さらに重心が低いと、おそばタワーを運ぶ際の自転車の加速や減速、カーブで生じる 「慣性力」や「遠心力」によってタワーを倒そうとする力のモーメント(回転させる力) が小さくなります。その結果、タワーは倒れにくくなり、運ぶ人の負担も軽くなるのです。

つまり、エジプトのピラミッドが何千年もの間、安定して建ち続けているように、下の方を重く、広く、上に行くほど数を減らす 「ピラミッド型」 に積むのが最も賢い方法なのです。

3.【達人の領域】タワーを「体に近づけて一体化」させる

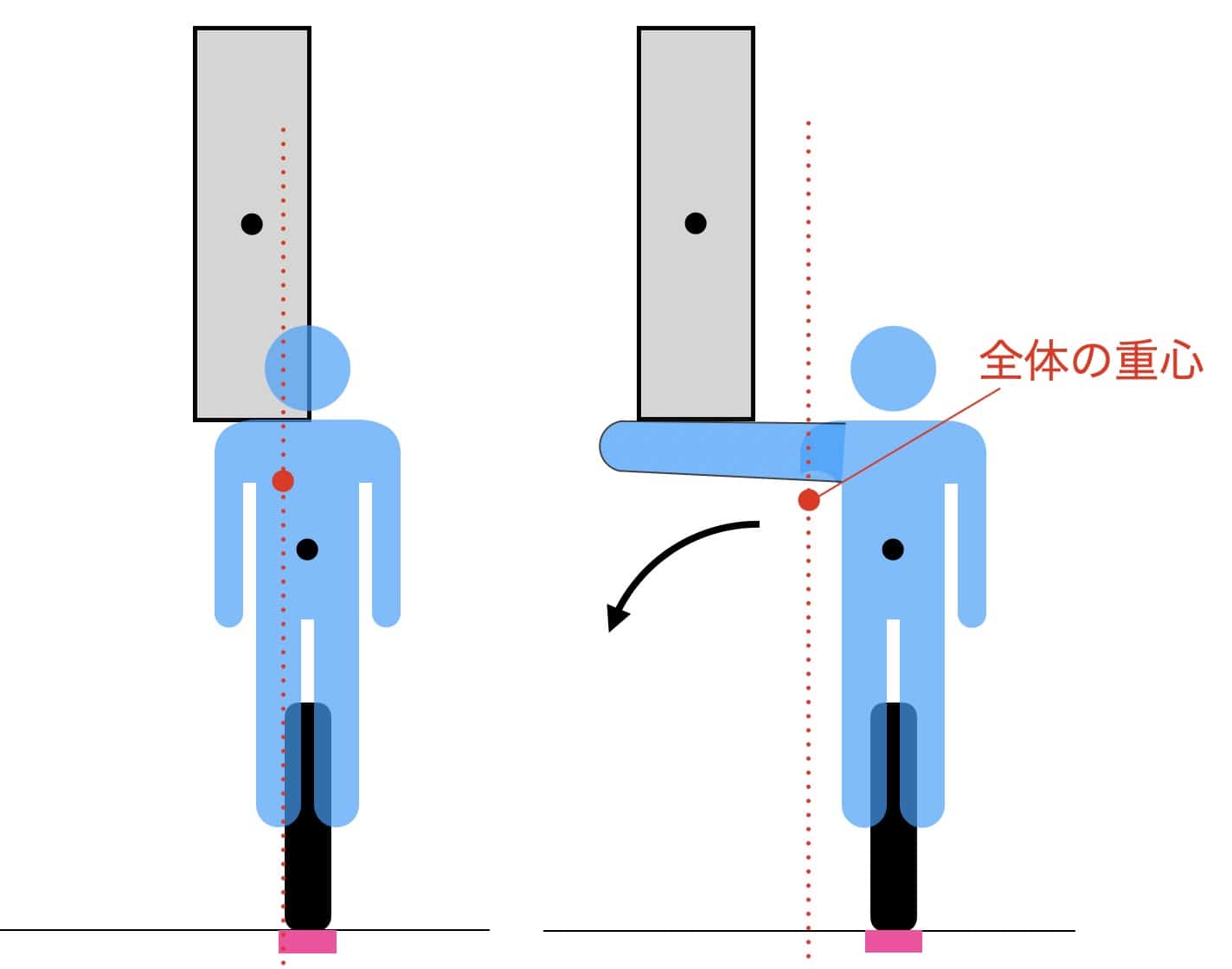

最後のコツは、タワーを体に密着させて固定することです。「運ぶ人+自転車+お蕎麦タワー」のすべてを合わせた重心が、常に自転車のタイヤが地面に接するわずかな面積(支持基底面)の真上にくるようにコントロールすることで転倒防止ができます。

職人さんは、タワーを体の一部として扱い、全身でバランスを取ることで、この重心を巧みに操っているのです。ちなみに、タイヤが太いマウンテンバイクの方が支持基底面が広くなるため、細いロードバイクより安定しやすくなります。

また重い荷物を持つとき、その荷物を体から離して持つより、体に引き寄せた方が楽に持てますよね?これは 「てこの原理」 で、支点(体)と力点(腕)の距離が近くなり、必要な力が小さくて済むからです(力のモーメントのつり合い)。物体の重心と人の重心はできるだけ近づけてあげたほうが、垂直方向・水平方向ともに、振動などの揺れに対して、コントロールしやすくなります。

プロの職人技に潜む、さらなる物理法則

これまで見てきた3つのコツ以外にも、職人さんのスムーズな動きには、様々な物理法則が隠されています。

【慣性の法則・慣性力】 発射時の注意点

電車が急発進すると体が後ろに持っていかれ、急ブレーキで前につんのめる…あれが慣性です。物体は今の運動状態を続けようとします。だから職人さんは、急発進や急ブレーキを避け、ゆっくりと滑らかに加減速することで、セイロがずれるのを防いでいるのです。

【遠心力・慣性力】 曲がるときの注意点

カーブを曲がるとき、タワーには外側に飛び出そうとする遠心力が働きます。バイクレーサーのように体を内側に傾けることで、遠心力と釣り合う向心力を生み出し、見事にタワーのバランスを保ちます。

【力積】 衝撃を吸収する達人ワザ

野球で速いボールをキャッチするとき、グローブを少し引いて捕りますよね。あれはボールが止まるまでの時間を長くして、手に伝わる衝撃を和らげるためです。職人さんも同様に、腕や膝をクッションのように柔らかく使い、路面の凹凸による衝撃を吸収していたはずです。

一見するとお蕎’蕎麦屋さんとは無関係の物理。しかし、プロの職人技は、長年の経験の中で、無意識のうちに物理法則を最大限に活用した、最も合理的で美しい動きに収斂していくのですね。日常の中に隠された科学の面白さ、感じていただけたでしょうか?ぜひ皆さんも、身の回りにある「なぜだろう?」を探してみてくださいね!

お問い合わせ・ご依頼について

科学の不思議やおもしろさをもっと身近に!自宅でできる楽しい科学実験や、そのコツをわかりやすくまとめています。いろいろ検索してみてください!

・運営者・桑子研についてはこちら

・各種ご依頼(執筆・講演・実験教室・TV監修・出演など)はこちら

・記事の更新情報はXで配信中!

![]() 科学のネタチャンネルでは実験動画を配信中!

科学のネタチャンネルでは実験動画を配信中!

2月のイチオシ実験!梱包材で遊ぼう!

- 静電気の時期になってきました。子供と一緒に梱包材で盛り上がろう!→ やめられなくなる!静電気実験20

テレビ番組等・科学監修等のお知らせ

- 2/9日(月)まで配信中 「月曜から夜更かし」(日本テレビ)にて科学監修・出演しました。Tverで2/9(月)まで配信中です。51分頃に始まる夜ふかし的ミステリーをご覧ください。

書籍のお知らせ

- 1/27 『見えない力と遊ぼう!電気・磁石・熱の実験』(工学社)を執筆しました。

- サクセス15 2月号にて「浸透圧」に関する科学記事を執筆しました。

- 『大人のための高校物理復習帳』(講談社)…一般向けに日常の物理について公式を元に紐解きました。特設サイトでは実験を多数紹介しています。※増刷がかかり6刷となりました(2026/02/01)

- 『きめる!共通テスト 物理基礎 改訂版』(学研)… 高校物理の参考書です。イラストを多くしてイメージが持てるように描きました。授業についていけない、物理が苦手、そんな生徒におすすめです。特設サイトはこちら。

講師等・ショー・その他お知らせ

- 2/20(金)「生徒の進学希望実現支援事業」研究授業@福井県立若狭高等学校 講師

- 3/20(金) 一般社団法人 日本理科教育学会 オンライン全国大会2026にて、「慣性の法則の概念形成を目指した探究的な学びの実践」について発表予定です。

- 7/18(土) 教員向け実験講習会「ナリカカサイエンスアカデミー」の講師をします。お会いしましょう。

- 10/10(土) サイエンスショー予定

- SNSでのお知らせ X(Twitter)/instagram/Facebook/BlueSky/Threads

Explore

- 楽しい実験…お子さんと一緒に夢中になれるイチオシの科学実験を多数紹介しています。また、高校物理の理解を深めるための動画教材も用意しました。

- 理科の教材… 理科教師をバックアップ!授業の質を高め、準備を効率化するための選りすぐりの教材を紹介しています。

- Youtube…科学実験等の動画を配信しています。

- 科学ラジオ …科学トピックをほぼ毎日配信中!AI技術を駆使して作成した「耳で楽しむ科学」をお届けします。

- 講演 …全国各地で実験講習会・サイエンスショー等を行っています。

- About …「科学のネタ帳」のコンセプトや、運営者である桑子研のプロフィール・想いをまとめています。

- お問い合わせ …実験教室のご依頼、執筆・講演の相談、科学監修等はこちらのフォームからお寄せください。