なぜ落ちない?物理法則で組み上げる「無限ブックタワー」の作り方(本の積み方)

サイエンストレーナーの桑子研です。毎日が実験。

机の端から本が半分以上もはみ出しているのに、なぜか落ちない…まるで手品のような光景ですが、これにはちゃんとした科学の秘密が隠されています。今日は、物理の法則を使って、絶妙なバランスで本を重ねる「魔法のタワー」の作り方を探求してみましょう。

この挑戦の鍵を握るのは、高校物理で学ぶ「力のモーメント」という考え方です。難しそうに聞こえますが、大丈夫。公園のシーソーを思い浮かべれば、誰でも直感的に理解できます。物のバランスを考えるときに最も重要な「重心」と「回転軸」の2つのキーワードを手がかりに、この不思議な現象を解き明かしていきます。

まずは基本!「重心」ってなんだろう?

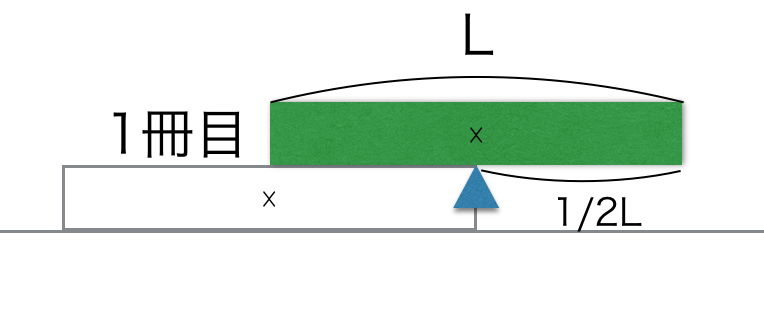

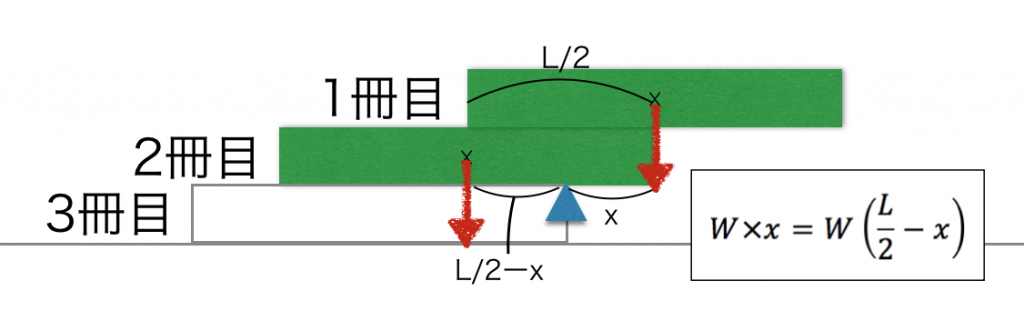

すべての物体には「重心」があります。これは、その物体の重さが、まるで1点に集まっているかのように振る舞う「重さの中心」のことです。まずは、この重心の感覚を掴むために、本を2冊だけ重ねてみましょう。一番上の本(1冊目)を、落ちるか落ちないかギリギリのところまで、そーっとずらしてみてください。

どうでしょうか?ちょうど本の半分がはみ出したところで、ピタッと止まりませんか? 本の長さをLとすると、重心はちょうど真ん中、つまり端から 1/2L の位置にあります。本が落ちない限界の位置は、この「1冊目の重心」が「下の本(回転軸)の真上」に来る場所なんです。つまり、1/2Lまではみ出しても安定する、というわけですね。

レベルアップ!シーソーと同じ「力のモーメント」で釣り合いを探せ

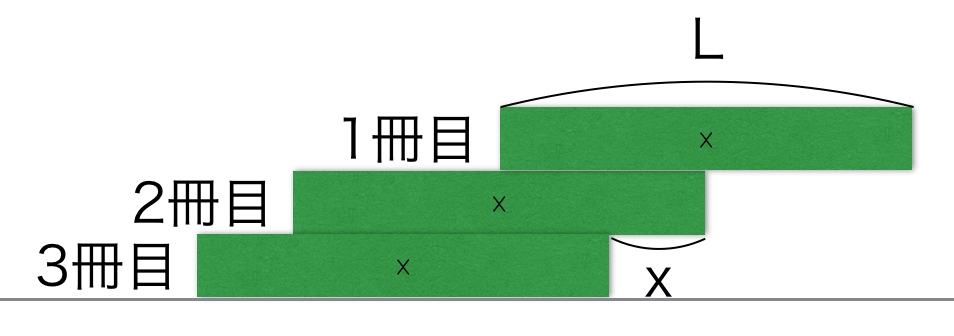

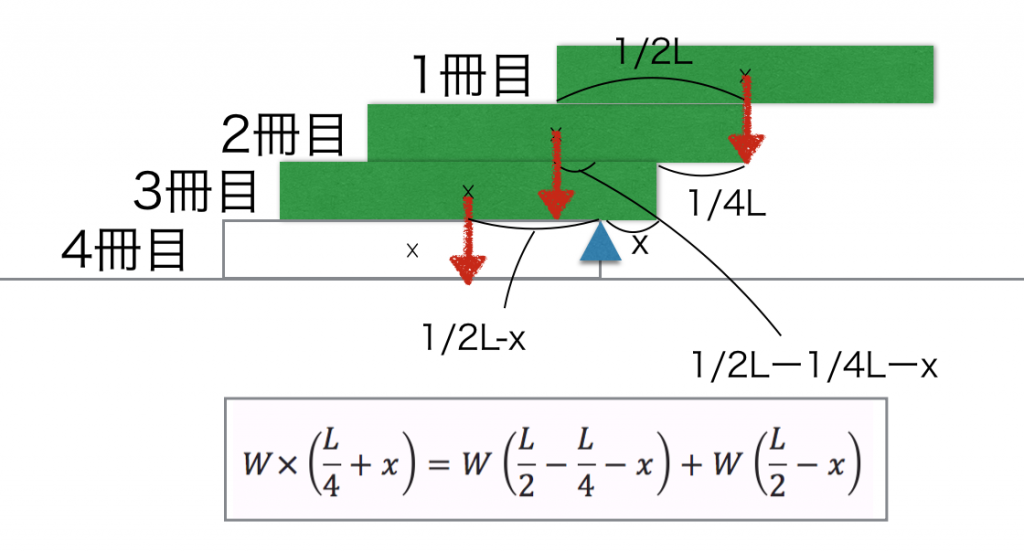

次に本を3冊に増やしてみましょう。ここからが本番です!1冊目と2冊目をセットで考えて、3冊目の本の上で、落ちないギリギリの場所を探します。

ここで登場するのが「力のモーメント」です。これは「物体を回転させようとする力の働き」のことで、「支点からの距離 × 力の大きさ(重さ)」で計算されます。シーソーで体重が軽い子でも、支点から遠くに座れば重い子と釣り合えるのと同じ原理です。

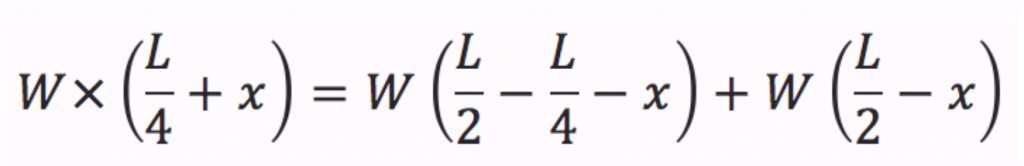

下の図で、3冊目の本の端(回転軸)から見て、左側に回転させようとする力(2冊目の本の重さ)と、右側に回転させようとする力(1冊目の本の重さ)が釣り合えば、本は落ちません。

この「力のモーメントのつり合い」を数式で解いてみると、ずらすことができる距離xは…、

なんと 1/4L となります。これをどんどん増やしていくと、どうなるでしょうか?

美しい法則を発見!そして驚きの結論へ

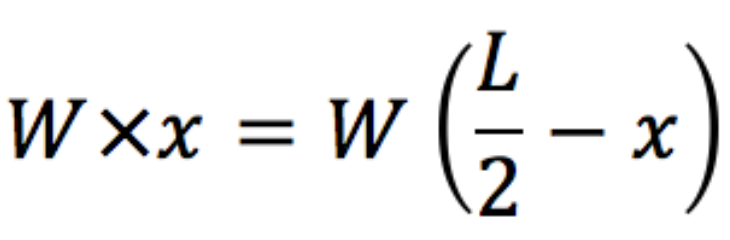

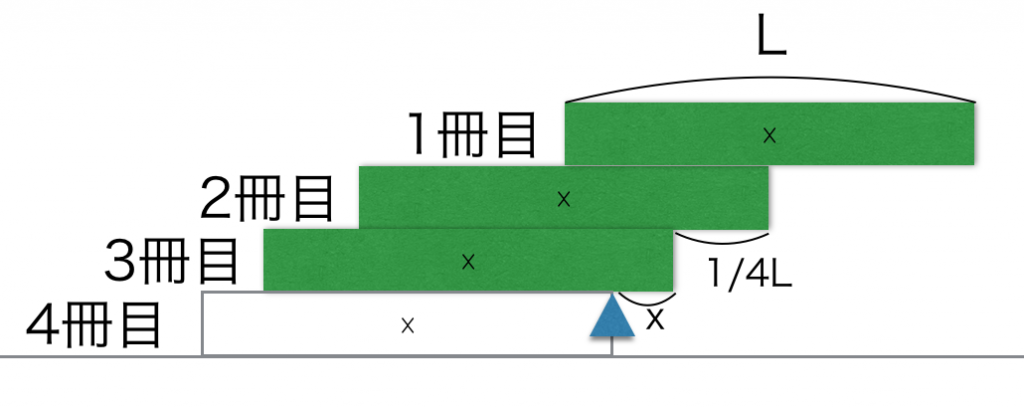

次に4冊の本で同様に考えてみましょう。

一番下の本の端を回転軸として、上に乗っている3冊の本との力のモーメントのつり合いを考えます。

この数式を解くと…

今度は 1/6L となりました。

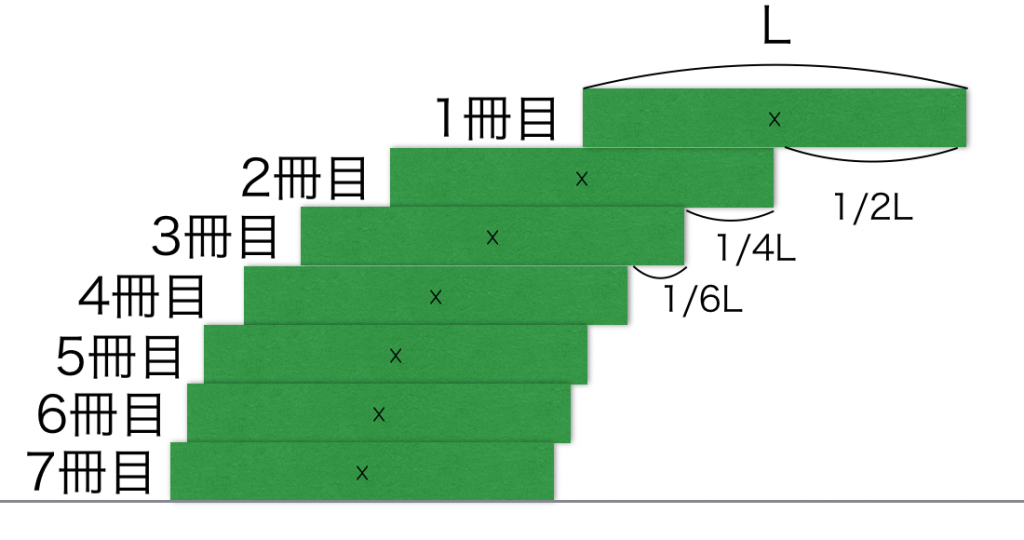

結果を整理してみましょう。一番上から順に、はみ出せる長さは…

1/2L, 1/4L, 1/6L, …

美しい数列になっているのがわかりますか? この法則に従うと、5冊目の本がはみ出せる長さは 1/8L、6冊目なら 1/10L と予測できますね!

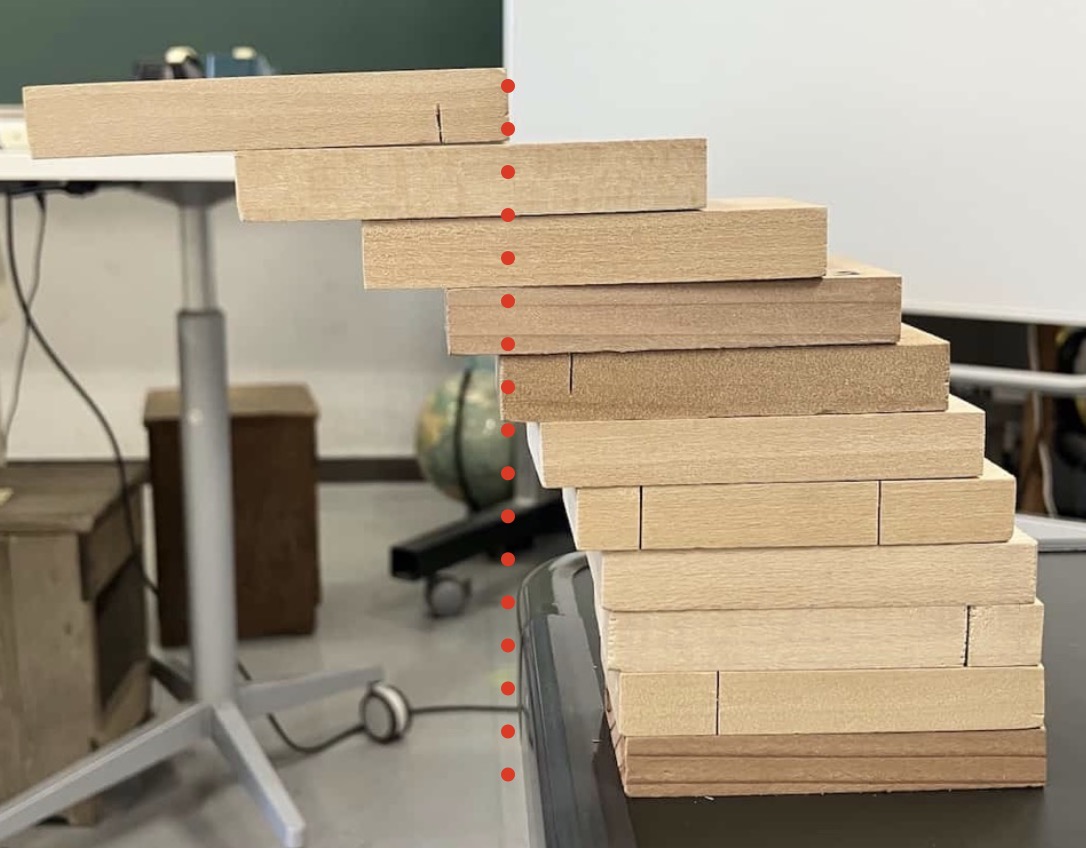

これを繰り返していくと、こんなタワーができます。

一番上の本は、一番下の本よりも完全に外側にはみ出しています。そして、ここからが科学の本当に面白いところ。この数列 1/2 + 1/4 + 1/6 + … は、数学の世界で「調和級数」の仲間として知られており、この足し算は無限に大きくなることが証明されています。つまり、理論上は、無限に本を積み重ねれば、どこまでも遠くへはみ出させることができるのです!

さあ、実験してみよう!

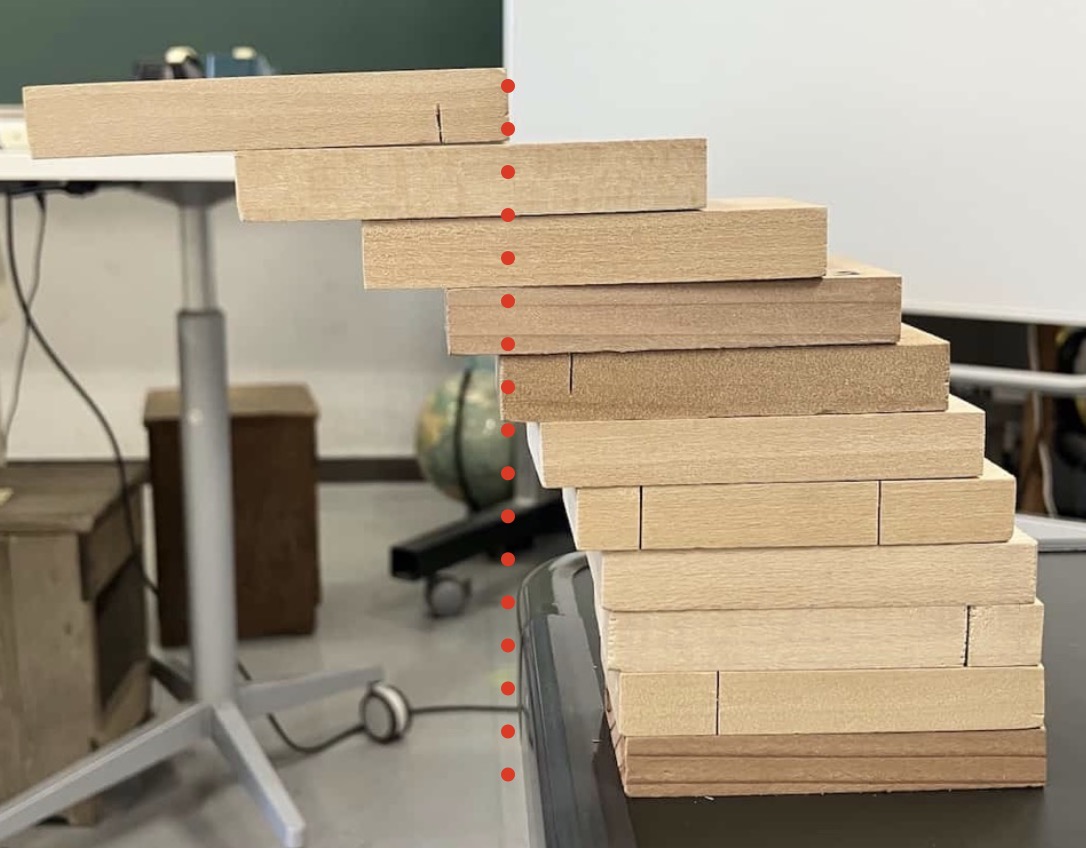

理論がわかったら、実際にやってみたくなりますよね。同じ大きさ・重さの本や木片を使うのが成功のコツです。まずは集めの木片でやってみました。

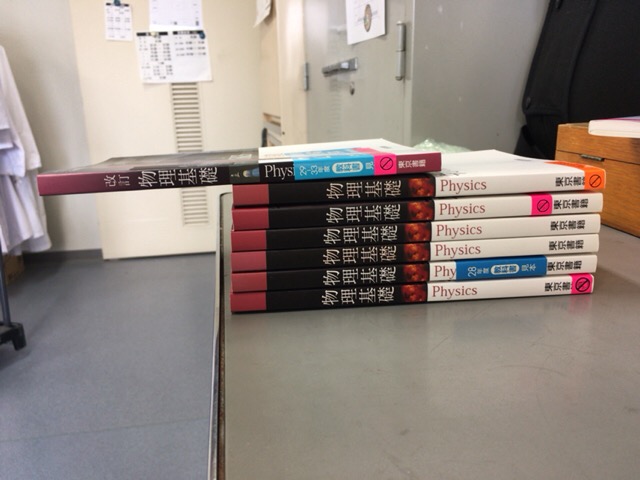

次に本でやってみました。

まずは基本の「半分ずらし」。これは簡単ですね!

5冊に挑戦。計算通りに、下に行くほどずらす長さを短くするのがポイント。ギリギリのラインを狙うのが難しいですが、そこがまた楽しい!

なんとかここまで成功!息を止めてそーっと置く集中力が試されます。

木片でも挑戦してみました。本よりも安定して積み上げやすいかもしれません。みてください。一番上の本が机の端から飛び出しています。

一見すると不思議な現象も、「重心」や「力のモーメント」という物理の知識を使えば、その仕組みを解き明かすことができます。バランスの限界を知ることは、物理の法則を体感する絶好のチャンスです。ぜひ、ご家庭にある本や積み木で、この不思議なタワーに挑戦してみてください!

お問い合わせ・ご依頼について

科学の不思議やおもしろさをもっと身近に!自宅でできる楽しい科学実験や、そのコツをわかりやすくまとめています。いろいろ検索してみてください!

・運営者・桑子研についてはこちら

・各種ご依頼(執筆・講演・実験教室・TV監修・出演など)はこちら

・記事の更新情報はXで配信中!

![]() 科学のネタチャンネルでは実験動画を配信中!

科学のネタチャンネルでは実験動画を配信中!

2月のイチオシ実験!梱包材で遊ぼう!

- 静電気の時期になってきました。子供と一緒に梱包材で盛り上がろう!→ やめられなくなる!静電気実験20

テレビ番組・科学監修等のお知らせ

- 「月曜から夜更かし」(日本テレビ)にて科学監修・出演しました。

- 2月27日放送予定「チコちゃんに叱られる」(NHK)の科学監修しました。

書籍のお知らせ

- 1/27 『見えない力と遊ぼう!電気・磁石・熱の実験』(工学社)を執筆しました。

- サクセス15 2月号にて「浸透圧」に関する科学記事を執筆しました。

- 『大人のための高校物理復習帳』(講談社)…一般向けに日常の物理について公式を元に紐解きました。特設サイトでは実験を多数紹介しています。※増刷がかかり6刷となりました(2026/02/01)

- 『きめる!共通テスト 物理基礎 改訂版』(学研)… 高校物理の参考書です。イラストを多くしてイメージが持てるように描きました。授業についていけない、物理が苦手、そんな生徒におすすめです。特設サイトはこちら。

講師・ショー・その他お知らせ

- 3/20(金) 日本理科教育学会オンライン全国大会2026「慣性の法則の概念形成を目指した探究的な学びの実践」について発表します。B会場 第3セッション: 学習指導・教材(中学校)③ 11:20-12:20

- 7/18(土) 教員向け実験講習会「ナリカカサイエンスアカデミー」の講師をします。お会いしましょう。

- 10/10(土) サイエンスショー予定

- 各種SNS X(Twitter)/instagram/Facebook/BlueSky/Threads

Explore

- 楽しい実験…お子さんと一緒に夢中になれるイチオシの科学実験を多数紹介しています。また、高校物理の理解を深めるための動画教材も用意しました。

- 理科の教材… 理科教師をバックアップ!授業の質を高め、準備を効率化するための選りすぐりの教材を紹介しています。

- Youtube…科学実験等の動画を配信しています。

- 科学ラジオ …科学トピックをほぼ毎日配信中!AI技術を駆使して作成した「耳で楽しむ科学」をお届けします。

- 講演 …全国各地で実験講習会・サイエンスショー等を行っています。

- About …「科学のネタ帳」のコンセプトや、運営者である桑子研のプロフィール・想いをまとめています。

- お問い合わせ …実験教室のご依頼、執筆・講演の相談、科学監修等はこちらのフォームからお寄せください。