押した時だけ光らせたい!「タクトスイッチ」完全攻略ガイド 〜中学生と学ぶ論理回路の入り口〜

サイエンストレーナーの桑子研です。毎日が実験。

電子工作の楽しさって、なんでしょう? それはきっと、「自分の操作で、何かが反応してくれる」瞬間にあります。LEDをピカッと光らせる。それだけでも嬉しいですが、「光りっぱなし」ではちょっと物足りません。

「押した時だけ、光る!」

この「きっかけ」を作るのが、主役である「ボタンスイッチ(タクトスイッチ)」です。

ブレッドボードの上に回路を作るとき、このボタンスイッチが一つあるだけで、実験は格段に楽しくインタラクティブ(対話的)になります。

さらに、このスイッチを複数組み合わせれば、「ボタン1 かつ ボタン2を押した時だけ光る」といった「AND回路」や、「ボタン1 または ボタン2で光る」「OR回路」も作れます。これはもう、コンピューターが計算する「論理」の世界への第一歩です。

しかし! このボタンスイッチ、科学部の生徒たちに初めて渡すと、かなりの確率で混乱が起こります。 「先生、押してないのに光りっぱなしです!」 「あれ? どう挿しても光りません…」 うまく接続しているつもりでも、なぜかうまくいかない。

今日は、この「最初の関門」であるボタンスイッチの正しい付け方と、その「なぜ?」について、じっくり見ていきましょう。スイッチ一つで生徒の目が輝きますから、実験の指導にも、ご家庭での工作にも、とってもおすすめですよ!

科学のレシピ:スイッチでLEDを光らせよう

用意するもの: ブレッドボード、抵抗、LED、ボタンスイッチ(タクトスイッチ)、電池パック(単三電池2本用)、電池2本 [amazonjs asin=”B00FXIF2FW” locale=”JP” title=”30個 ミニ 6x6x9mm 4ピン DIP 触覚 プッシュ ボタン スイッチ タクト スイッチ”]

手順: 1 ブレッドボードにLEDと抵抗を直列につなげ、ボタンスイッチを接続する 2 ボタンスイッチを押した時に、LEDが光るかどうかを確かめる

これだけです。 ……と言いたいところですが、実はこの手順1「ボタンスイッチを接続する」が、最大の難関なんです。 まずは、こちらの動画で実際の接続の様子をご覧ください。

なぜ4本足? ボタンスイッチの「中身」を大解剖

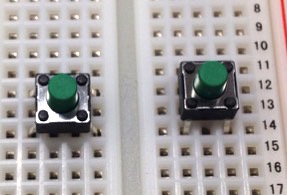

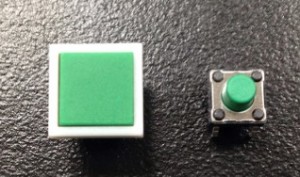

さて、これが主役のボタンスイッチです。左は少し高さがあるもの、右はよく使われる背の低いもの(1個10円程度)です。どちらも機能は同じ。

横から見ると…

裏返すと…カニの足のように、金属の爪が4本ついていますね。

ここで生徒は「?」となります。 「ON(接続)」と「OFF(切断)」を切り替えるだけなら、足は2本でいいはず。なぜ4本もついているのでしょうか? これが混乱の始まりです。

この4本足のおかげで、ボードにぐらつかずにしっかり固定できる、という物理的なメリットはあります。しかし、電気的な秘密は「中身」にあります。

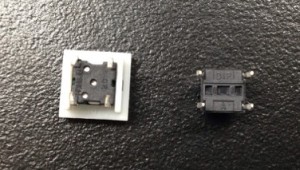

この図のように、スイッチの内部では、最初から2本ずつのペアが「すでにつながっている」のです。普段(押していない時)は、この2つのペアの間は離れています。

そして、ボタンを押した瞬間だけ、2つのペアの間に「橋」が架かり、4本全部がつながる仕組みです。

「溝」がカギ! 正しい置き方・ダメな置き方

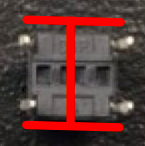

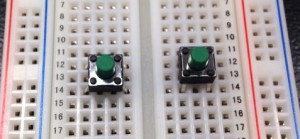

この「内部構造」がわかれば、ブレッドボードへの正しい挿し方が見えてきます。 さっそく挿してみましょう。4本足なので、ボードにカチッと固定できます。しかし、この2つの挿し方、片方は正解で、片方は間違いです。どちらかわかりますか?

答えは、左が正しく(スイッチとして機能する)、右は間違い(常にON)です。

なぜ右側がダメなのでしょうか? よーく見てください。ブレッドボードの構造を思い出しましょう。中央の穴は「縦に5穴」がつながっていましたね。 右の挿し方では、スイッチの「すでにつながっているペア」が、ブレッドボードの「縦のライン(11番と14番)」にそれぞれ挿さっています。 つまり、スイッチを押す前から、電気がブレッドボードの縦ラインを素通りして、11番と14番が常につながってしまっているのです。これではスイッチの意味がありません。

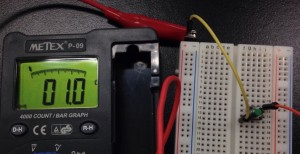

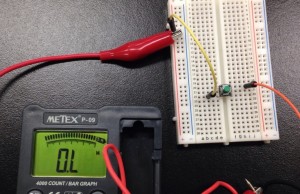

証拠を見てみましょう。テスターで11番と14番の抵抗値をはかると…

ほら、抵抗値が表示されました(電気が流れている証拠です)。では、正解の挿し方を見てみましょう。 ポイントは、ブレッドボードの中央にある「溝(みぞ)」です。

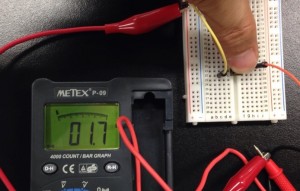

正しくは、スイッチの「すでにつながっているペア」が、この溝をまたぐように挿します。 こうすれば、スイッチの片方のペア(例えば9番ライン)と、もう片方のペア(11番ライン)は、ブレッドボードの別々のラインに接続され、普段は電気が流れません。テスターではかっても、抵抗値は表示されません。ちゃんと「断線(OFF)」しています。

そして… スイッチを押した瞬間! スイッチ内部の「橋」が架かり、9番ラインと11番ラインが初めて接続されます!

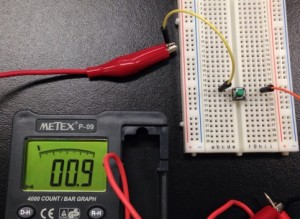

これで「押した時だけON」の完成です!ちなみに、こういう挿し方(↓)もダメな例です。

これは、ブレッドボードの同じ縦ライン(例えば11番)に、スイッチの「すでにつながっているペア」を両方挿してしまっています。これでは電気がどこにも行けませんね。 テスターではかっても、押していないのに抵抗値が表示されてしまいます(スイッチ内部でつながっているため)。

いかがでしたか? 「4本足の謎」と「ブレッドボードの溝」、この2つの秘密がわかれば、もうスイッチは怖くありません。頭で理解するのも大切ですが、一番いいのは、実際にテスター(導通モードが便利です)を片手に、スイッチの足をいろいろ触ってみることです。「あ、ここが繋がってるのか!」「押すと、ここが繋がるのか!」と体感するのが、理解への一番の近道です。

みなさんは、このスイッチを使ってどんな実験をしていますか? 「こんな回路を作ったら盛り上がったよ!」というものがあれば、ぜひ教えてくださいね!

お問い合わせ・ご依頼について

科学の不思議やおもしろさをもっと身近に!自宅でできる楽しい科学実験や、そのコツをわかりやすくまとめています。いろいろ検索してみてください!

・科学のネタ帳の内容が本になりました。詳しくはこちら

・運営者の桑子研についてはこちら

・各種ご依頼(執筆・講演・実験教室・TV監修・出演など)はこちら

・記事の更新情報はXで配信中!

![]() 科学のネタチャンネルでは実験動画を配信中!

科学のネタチャンネルでは実験動画を配信中!